学校ニュース

5年防災教育。

今朝は、厳しい冷え込みの中での登校でした。

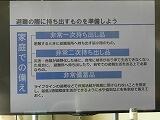

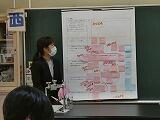

学校では、2校時に5年2組で、3校時には1組で、社会科学習の一環として、防災教育の授業を、市役所危機管理課の職員2名と吹上公民館長様を講師として行いました。

実際に起こった災害の映像やプレゼンテーションを視聴したり、説明を聞いたりしながら、自然災害の恐ろしさや、事前の備えや訓練が命を守るために必要であることなどを学びました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・手作りじゃこふりかけ・大根と豚肉のうま煮・生揚げ味噌汁

職員研修(栃木市教育研究発表会視聴)。

今朝は、たなびく雲に日差しが遮れて、肌寒さを感じる中での登校でした。

日中は、立春らしく、風もない穏やかな一日でした。

学校では、放課後、職員研修として、栃木市教育研究発表会の動画を視聴しました。

14ある内容の中から、教職員各自が選択して、研究や取組の成果を学びました。

本校教員も、発表者として出演しています。

<今日の給食> ご飯・牛乳・麻婆豆腐・ポークシューマイ・中華和え

節分&春の訪れ。

今朝は、風は弱かったものの、厳しい冷え込みの中での登校でした。

月日が経つのは早いもので、暦の上では、本日が「節分」、そして、明日には、「立春」を迎えます。

学校では、本日の給食のメニューとして、イワシのおかか煮と福豆が提供され、節分気分を味わうことができました。

また、職員室前の花壇や体育小屋東の植え込みでは、春の訪れを感じさせてくれる可憐な花々が咲き始めています。

<今日の給食> ご飯・牛乳・イワシのおかか煮・小松菜の磯か和え・豚汁・福豆

ロング昼休み。

今朝は、冷たい風が吹き付ける中での登校でした。

学校では、毎週水曜日をロング昼休みとして過ごしています。

今日も、時折強風が吹く中、子どもたちは、元気に走り回ったり、ボールを使って遊んだりして過ごしていました。

<今日の給食> きな粉トースト・牛乳・ハンバーグ舞茸ソース・ミネストローネ・シーザーサラダ・豆乳プリンタルト

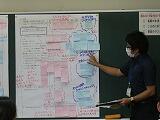

第5回学力向上研修(最終回)。

今朝は、厳しい冷え込みの中での登校でした。

学校では、午後、第5回学力向上研修を実施しました。

県学力向上コーディネーターの鶴見氏にご来校いただき、5校時の授業を参観していただいたり、

放課後には、理科室において、これまでの取組に対する指導・助言、講評をいただいたりしました。

ご示唆いただいたことを生かして、今後も、本校児童の学力向上に向けて努めていきたいと思います。一年間、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

<今日の給食> 減量コッペパン・とち介ぶどうジャム・牛乳・わかさぎのかりかりフライ・焼きそば・ブロッコリーサラダ

1月最終日。

今朝は、澄み切った青空の下、冷たい風が吹く中での登校でした。

早いもので、第3学期が始まってから1か月が経ちました。

残念ながら、コロナ禍の対応に追われる日々が続いていますが、子どもたちは、寒風の中、元気に過ごしています。

今後も、感染症対策を講じながら、教育活動を展開していきますので、ご家庭や地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

<今日の給食> ご飯・牛乳・いか天ぷら・天丼のたれ・切り干し大根の煮物・ジャガイモの味噌汁

予告なし避難訓練。

今朝は、肌寒い澄み切った青空の下での登校でした。

学校では、2校時後、予告なしの避難訓練を行いました。これは、これまでの取組がどの程度児童に身に付いているのかを確認して、今後の指導・支援に生かすためのものです。

始めに、緊急地震速報の音が鳴り、児童は、周囲の状況を確認した上で、身を守る体勢を取りました。

その後、家庭科室から出火したことを想定して、安全な経路を使って校庭に避難しました。

さすが、吹上小の子どもたち。避難して集合する様子は、たいへん素晴らしいものでした。

自然災害は、予知はできても、予告があって起きるものではありません。しかも、いつ、どこで、どんなときに起きるかも分かりません。そのようなときに、落ち着いて判断、行動できる力を、これからも育んでいきたいと思います。

<今日の給食> ご飯・牛乳・豚肉と大根のうま煮・かんぴょうの味噌汁・栃木市産麦納豆

一日入学(保護者説明会)を開催しました。

今朝は、肌寒い青空の下での登校でした。

学校では、午後、体育館において、お子さんが来年度入学予定の保護者に向けた説明会を行いました。

本来であれば、お子さんにも小学校生活を体験してもらう予定でしたが、コロナ禍を考慮して、残念ながら中止にしたものです。

保護者の方には、来校の際、体調チェック表の提出や手指消毒などにご協力いただきました。

学校長からの挨拶や学校紹介の後、入学前に身に付けておくとよいことや準備するもの、

保健関係や提出書類などの説明等を行いました。

その後、4月のお迎え当番を決めていただいたり、物品購入をしていただいたりして終了しました。

現時点で、50名のお子さんが入学する予定です。入学式で会えることを楽しみにしています。

<今日の給食> ご飯・牛乳・麻婆豆腐・にらまんじゅう・パンサンスー

リモートによる表彰集会。

今朝は、肌寒い曇り空の下での登校でした。

学校では、朝の活動の時間に、校長室からのリモートによる表彰集会を行いました。

<今回の表彰項目>

・ 「小さな親切」運動栃木支部第47回作文・標語コンクール

最優秀賞1名・優秀賞3名・優良賞1名

・ 栃木県第47回「小さな親切」作文・標語コンクール

最優秀県知事賞1名・優秀県社会福祉協議会長賞1名・優良1名・佳作1名

・ 全国第46回「小さな親切」作文コンクール

入選1名

・ 第39回栃木市北部地区フットベースボール新人大会

優勝 吹上チーム

・ 第46回「ご飯・お米とわたし」作文・図画コンクール

作文部門 金賞

・ 下都賀地区理科研究展覧会

優良賞3名

受賞した皆さん、おめでとうございます。頑張りましたね。

<今日の給食> カレーうどん・牛乳・野菜コロッケ・トマトサラダ・シモンちゃんいちごゼリー

吹上の伝統について講話いただきました!

1月25日(火)の5、6時間目に、3年生が総合の学習をしました。

3学期の学習のテーマである「吹上の伝統」について、地域コーディネーターの 大竹 博 様、藤掛三雄 様をお招きして、ご講話いただきました。

吹上の歴史、各町内の神社・寺院、食べ物、地名の由来など、さまざまな伝統のお話を聞くことができました。

また、実際に使用している「つづみ」を見せていただきました。

子どもたちはメモを取りながら、とても真剣に聞いていました。

さらに、子どもたちからの質問にも丁寧にお答えいただきました。

貴重なお話をありがとうございました。

これからの学習に役立てていきます。

<今日の給食> スライスミルクコッペパン・ツナサンド・牛乳・ゆで野菜サラダ・もち麦入りミネストローネ・お米のガトーショコラ

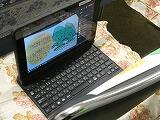

タブレット接続確認②。

今朝は、薄曇りの下での登校でした。

学校では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、朝の体調チェックを昇降口で実施したり、清掃活動においては、縦割り班ではなく、クラスごとに、自分の教室や校内で分担された場所を清掃したりするなど、関わる仲間を限定するように変更して取り組み始めました。

さらに、午後4時半からは、万が一の学校休業等に備えて、家庭におけるタブレットの接続確認等を実施しました。

校長室にセットされた各学級担任のタブレットに、続々と入室してくる様子が見られました。明日も実施します。

新規感染者数が、まだまだ増加傾向にありますので、ご家庭や地域における感染拡大防止対策へのご協力をよろしくお願いします。

<今日の給食> ご飯・牛乳・モロのケチャップソース・五目きんぴら・豆腐とわかめの味噌汁

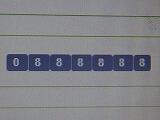

祝888888!!

今朝は、肌寒い青空の下での登校でした。

学校では、給食週間最終日を迎え、お昼の校内放送を通して、これからも、給食に携わる方々に感謝の気持ちをもっていただきましょうと呼び掛け、給食コンテスト(ご飯の部・パンの部)で選ばれたメニューは、3月の給食で提供されることのお知らせがありました。

これからも、好き嫌いせずに給食をいただいて、元気に過ごしていきたいものです。

さて、表題の縁起のよい数は何の数でしょうか?

これは、このホームページを見てくださっている皆様のお陰で築き上げられた数です。

本日の午後3時過ぎに、このホームページのアクセス数が、縁起のよい「末広がりの8」のぞろ目を達成しました。

これからも、学校や子どもたちの様子をお知らせしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

<今日の給食> ご飯・牛乳・鶏肉のごまだれ焼き・小松菜の磯か和え・味噌けんちん汁

給食週間4日目。

今朝は、厳しい冷え込みの中での登校でした。

学校では、給食週間4日目を迎え、お昼の校内放送で、5・6年の代表児童が給食に関する作文を発表しました。

自分の経験や家族の様子を例に挙げながら、給食のありがたさや栄養バランスよく食事をすることの大切さを伝えることができました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・手作りじゃこふりかけ・肉じゃが・にらとキャベツの味噌汁

5年性教育~助産師授業

4校時に、5年生に対して、学級活動・性教育「大切な命」の授業を実施しました。助産師として活躍中の天谷先生より講話をいただきました。

命は、受精から始まり、お腹の中で赤ちゃんが成長する様子を教えていただきました。28週では、指しゃぶりの写真から、羊水を飲む様子や、腎臓機能が働き、羊水におしっこをする練習をしていることなどを教えていただきました。・・・・・お腹の中でのふしぎな様子が理解できました。

1つの命は、たくさんの支えがあって生まれてこられたことや、家族が今まで一生懸命育ててくれたこと、自分の命、友達の命も大切であることなど、助産師の専門性を生かした貴重なお話を伺えて胸がいっぱいになりました。

ご家庭においては、ぜひ、お子さんと母子手帳を見ながら、生まれてからの成長の様子やエピソードなどを話してあげてください。

給食委員読み聞かせ&調理員さん感謝の会。

今朝は、青空が広がり、強い冷え込みの中での登校でした。

学校では、お昼の校内放送で、野菜を食べて健康な体をつくることを推奨する内容のお話「あっちゃんのうちゅう旅行」を、給食委員が読み聞かせしました。

また、昼休みには、調理員の代表の方に校長室にお出でいただいて、感謝の会を行いました。

代表児童が感謝の言葉を述べた後、プレゼントをお渡ししました。

最後に、調理員代表者から、お礼の言葉とこれからもおいしい給食を作っていきますという嬉しいお言葉を伺うことができました。

<今日の給食> にら入り醤油ラーメン・牛乳・米粉の春巻き・チョレギサラダ・給食週間フルーツゼリー

校内給食週間&学校運営協議会④。

今朝は、澄み切った青空の下での登校でした。

学校では、学校給食への関心を高め、給食に携わる人に感謝の気持ちをもつことを目的に、昨日から校内給食週間を実施しています。

昇降口には、子どもたちが考えて作成した標語やポスターの代表作品や、好きなメニューのアンケート結果を掲示したり、6年生が取り組んだ献立コンクールの代表メニューを掲示して投票してもらったりするコーナーを設置しています。

また、今日のお昼の校内放送では、3年生が、苦手な食べ物を、工夫することで食べられるようになった作文を発表してくれました。

また、午後には、第4回学校運営協議会を校長室で開催しました。

今年度最終回となることから、学校評価結果を基にした協議を通して総合評価をいただいたり、コロナ禍における学校行事等の対応の共通理解を図ったりました。

一年間、学校教育活動を見守り、称賛や指導・助言をいただきましてありがとうございました。

<今日の給食> 食パン・フルーツクリーム・牛乳・チキンナゲット・ジュリエンヌスープ

児童会委員会活動。

今朝は、風がない穏やかな冬晴れの下での登校でした。

学校では、1~4年生が下校した後の6校時に、5・6年児童による児童会委員会活動が行われました。

それぞれの活動場所で、計画に従って活動に取り組みました。

スポーツ委員会は、サッカー学習シーズンに備えて、体育小屋のサッカーボールなどの空気入れや整備を行ったり、緑化委員会では、たくさんの花を咲かせていたプランターの片付け作業を行ったりしました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・鮭の塩焼き・小松菜のごま和え・吉野汁・味付けのり

PTAリサイクル品回収を実施しました。

PTAリサイクル品回収を実施しました。

風もなく、比較的に穏やかな天候に恵まれた午前中、PTAと教職員の協働で、リサイクル品回収を実施しました。体調チェックや、マスク・軍手等の着用、手指消毒や3密回避等の感染症対策を講じながらの活動でした。

地域の皆さんに協力していただいた新聞紙や段ボール、雑誌、アルミ缶、ペットボトルキャップを、地域ごとのPTA役員等が回収して、業者や学校に運搬していただきました。

想像を超える回収量に、教職員が驚愕していました。

地域の皆さん、PTA役員の皆さん、休日の早朝よりご協力くださいましてありがとうございました。収益金は、学校教育活動等に有効に活用させていただきます。

2年1組外国語活動の様子。

2年1組外国語活動の様子。

今朝は、冷たい強風の中での登校でした。

学校では、4校時に、2年1組において、外国語活動「Let's make a zoo. どうぶつ園をつくろう」の提案授業が行われました。

動物の英語での言い方を、担任やALTと復習した後、自分の動物園で世話をしたい動物カードを、相手からもらえるように英語で伝えてそろえる活動を行いました。

そして、できた動物園を全体に紹介し合いました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・ポークカレー・ほうれん草とキノコのソテー・栃木県産ヨーグルト

感染症対策&リサイクル品回収のご協力のお願い。

今朝は、雲に隠れていた太陽がようやく顔を覗かせ始めた中での登校でした。

さて、新型コロナウイルス感染状況が急速な悪化傾向にある昨日、県の対策会議が開かれ、本日より、31日までを目安に、県版警戒度レベル2(感染拡大期)に引き上げられました。栃木市内でも、日々複数人の新規感染者が報告されるようになってきています。

学校では、ご家庭のご協力による毎朝の「体調チェック表」の確認から始まり、マスク着用や手洗い・うがいの励行、換気や加湿、空気清浄、消毒作業を行いながら教育活動を展開しています。

今後も、子どもたちの安全・安心の確保のために取り組んでいきますので、ご家庭や地域の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

また、このような中ではありますが、16日(日)の午前中に、PTAとの協働で、リサイクル品回収を行います。外の活動であり、密集する状況ではないことと、マスク着用や手指消毒、最小限の会話などの対策を講じることになっています。地域別に回収方法や時間帯、回収場所などが決められていますので、それに従って、ご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。収益金は、学校教育活動や感染症対策等に活用させていただきます。

<今日の給食> わかめご飯・牛乳・ぶりフライ・ソース・大平産黒大豆の煮物・トック入りお雑煮・みかん

ロング昼休み。

ロング昼休み。

今朝は、快晴ではあったものの、冷たくて強い風が吹き付ける中での登校でした。

日中も、冷たい強風が止まない中、ロング昼休みには、校庭で遊ぶたくさんの子どもたちの姿が見られました。

風が強かったため、さすがに、ボールやフリスビーを使って遊ぶ様子はほとんど見られず、どろけいなどの捕まえ鬼などで楽しむ姿が多く見られました。

<今日の給食> アップルチップパン・牛乳・オムレツ・野菜・富士宮焼きそば

第3学期始業式。

第3学期始業式。

いよいよ第3学期が始業しました。

今朝は、冷たい雨が降る中での登校でしたが、元気に登校してくる子どもたちの姿が見られて安心しました。

学校では、1校時に、体育館で、第3学期始業式を行いました。

始めに、2・4・6年生の代表児童が、3学期の抱負を発表しました。

頑張りたい勉強や運動、進学・進級に向けた取り組みたい準備などをしっかりと伝えることができました。

その後、校長より、冬休みの振り返りや3学期の重要性、伸ばしてほしい3つの力についての話をしました。

頑張れたという自信をもって、卒業式や修了式を迎えられるように努めていきましょう。

<今日の給食> ミルクトースト・牛乳・ブロッコリーサラダ・ポトフ・マスカットゼリー

賀詞&初日の出。

明けましておめでとうございます。

令和4年も、本校教育活動や感染症対策等に対するご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

今朝、4階家庭科室より臨んだ初日の出です。

東京スカイツリーも見えました。

今年も、皆様にとって、健康で充実した一年となりますように!

令和3年の仕事納め。

無事に、令和3年の仕事納めを迎えることができました。

毎朝、明るく、元気に登校してくる子どもたちを励みに、感染症対策を講じながら、学校教育活動に取り組んできた一年間でした。

新年も、家庭や地域と連携・協力しながら、子どもたちの健全育成に努めていきたいと思います。

<校地内の風景>

連日の強い寒波の影響で、とうとう、プールの水が全面凍結しました。

第2学期終業式。

今朝は、雲一つないすっきりとした青空の下での登校でした。

学校では、79日の第2学期の最終日を迎え、4校時に、体育館で、終業式を実施しました。

始めに、表彰を行いました。表彰項目は、

1 校内持久走大会

2 第11回栃木市新人学童軟式野球大会

3 令和3年度河川愛護ポスターコンクール

4 栃木県人権に関する作文

でした。

受賞した皆さん、おめでとうございます。

そして、修礼後、児童代表3名による作文発表がありました。

2学期に頑張ったことやできるようになったこと、これから頑張りたいことなどを、はっきりとした声で、堂々と発表することができました。

その後、校長から、画像を用いながら、2学期の行事や活動の振り返りや、「伸ばしたい3つの力」の実践状況、新年を迎えるに当たっての話をしました。

最後に、久し振りに、ピアノ伴奏による校歌の1番を斉唱しました。

式終了後、児童指導主任から、冬休みの過ごし方についての話がありました。

2学期の間、大きな事故やけがもなく、子どもたちが元気に登校できたのも、家庭や地域の皆様のご支援やご協力のお陰です。たいへんお世話になり、ありがとうございました。

新年も、どうぞよろしくお願いいたします。よいお年をお迎えください。

<第2学期最後の給食> ご飯・牛乳・味噌すき焼き・とち介卵焼き・にらのごま酢和え

花壇にパンジーを植えました!

5月に実施した「緑の募金」の学校緑化推進事業助成金で、移植ごてと培養土、パンジーの苗を購入させていただきました。

本日の昼休み、緑化委員会の児童が、花壇にパンジーの苗を植えてくれました。

お陰さまで、花壇がきれいに整備され、気持ちよく学校生活を送ることができます。

たくさんの募金のご協力ありがとうございました!

<今日の給食> ご飯・牛乳・麻婆豆腐・にらまんじゅう・豆乳デザート和え

第2学期最後のロング昼休み。

第2学期も、残すところ、あと3日となりました。

学校では、今学期最後のロング昼休みとなり、校庭では、ドッジボールや

けいどろで楽しむ子どもたちの元気な姿が、あちらこちらに見られました。

<今日の給食> バターロール・牛乳・フライドチキン・ブロッコリーサラダ・野菜スープ・セレクトデザート(チョコケーキ・いちごケーキ・カップデザート)

学力テスト2日目。

昨日に引き続き、2校時に全学年が算数を、そして、3校時には、4~6年生が理科の学力テストを実施しました。

これで、2学期に予定していた行事等は、24日の終業式を残すのみとなりました。

<今日の給食> 黒色パン・牛乳・メンチカツ・ソース・こんにゃくサラダ・クラムチャウダー

学力テスト1日目。

12月の第4週目が始まりました。

学校では、第2学期も残すところ、今週のみとなり、24日(金)には、終業式を予定しています。

そのような中、2校時には、全学年において、学力テスト(国語)を実施しました。

例年、第3学期に実施していましたが、結果が届く時期を早めて、進学や進級に向けた学習の補充を十分に行えるようにするために、今年度、試行したものです。

始めに、CDを用いた聞き取りの問題があり、その後、読み取りや言葉の問題を解いていきました。

明日は、全学年が算数を、そして、4~6年生は理科のテストも受ける予定です。

<今日の給食> ご飯・牛乳・さばのスタミナ焼・カボチャのそぼろあんかけ・豆腐のすまし汁

5年生宿泊学習 まとめ

5年生は、12月13日(月)~15日(水)にとちぎ海浜自然の家に行き、宿泊学習を行いました。

1日目の様子

<出発式>

<益子陶芸俱楽部での体験活動>

各自2つの作品を作りました。届くのが楽しみですね。

<とちぎ海浜自然の家での様子 1日目>

入所式を終えて、活動班ごとに館内オリエンテーリングを行いました。食堂で夕食も食べました。

<2日目の様子>

朝には、美しい日の出を見ることができました。千塚小学校と交流活動を行ったり、自分だけのオリジナル写真立てを製作したりしました。写真を入れるのが楽しみですね。体育館で、「インディアカ」というスポーツも行いました。夜は、海の図書館で静かに読書をしました。

<3日目の様子>

退所式を行いました。子どもたちは、3日間で多くのことを学び、貴重な経験をすることができました。とちぎ海浜自然の家を出た後に、アクアワールド大洗水族館に行きました。

宿泊学習で学んだことを、これからの学校生活で生かせると良いですね。

<今日の給食> ご飯・牛乳・里芋の肉味噌煮・白菜の昆布漬け・にらのかき玉汁・みかん

2学期も残りわずか。

2学期も残りわずか。

学校では、学期末の特別日課が終わり、今日から通常日課に戻りました。

子どもたちは、少し長くなった休み時間や昼休みを、校庭で満喫していました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・おでん・小松菜のおひたし・栃木市産麦納豆

5年宿泊学習最終日。

5年宿泊学習最終日。

そして、予定どおり、15時30分に運動公園西側駐車場に到着し、解散式を行ってから、

迎えに来てくださった家族と帰宅しました。

まずは、46名全員が元気に三日間を過ごして帰ってきたことが何よりです。

<今日の給食> アップルパン・牛乳・わかさぎフライ・焼きそば・野菜のごま醤油

5年宿泊学習2日目。

5年宿泊学習2日目。

そのような中、5年生は、とちぎ海浜自然の家で、宿泊学習二日目を過ごしました。

午前中は、千塚小の5年生と海浜スコアオリエンテーリングを行い、親睦を深めることができました。

しかし、午後は、雨が降り出してしまったため、ビーチコーミングを中止して、貝殻などを装飾する写真立て制作や、ニュースポーツの一つであるインディアカを体験して過ごしました。

夜は、ナイトハイキングを取りやめて、海の図書館で読書をして過ごす予定です。

全員が、元気に過ごしています。

<今日の給食> ココアトースト・牛乳・野菜のごまドレッシング・パンプキンシチュー・フルーツ杏仁プリン

5年宿泊学習1日目。

5年宿泊学習1日目。

途中、益子陶芸倶楽部で、体験活動をしたり、手作りのお弁当を食べたりしました。

そして、午後1時前に、とちぎ海浜自然の家に到着しました。

入所式やオリエンテーションを行って部屋に入った後、館内オリエンテーリングをして過ごしました。

全員、元気に過ごしています。

<今日の給食> ご飯・牛乳・おろしハンバーグ・小松菜の磯か和え・豚汁

3年PTA親子ふれあい活動。

3年PTA親子ふれあい活動。

タグラグビーなどの指導に当たっている2名の指導者の進行の下、タグラグビーやラグビーボール集め競争などを、親子で楽しむことができました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・あじフライ・ソース・豚肉と大根の煮物・里芋の味噌汁

1年生むし歯ゼロ事業を実施しました!

1年生むし歯ゼロ事業を実施しました!

<2校時、歯科衛生士の授業>どうやって、むし歯はできるか?・むし歯予防のおやつの食べ方・第一大臼歯の歯みがきの仕方・・・・質問に手を上げて発表できました。

<10:10~学校歯科医講話>

歯科医の立場から、むし歯治療の写真を用いた説明や永久歯が生えようとしているレントゲン写真などを用いて、多くの専門性のあるお話を伺うことができました。

まとめの部分での「むし歯予防には、定期健診が大切です!」は、印象に残る言葉でした。ご家庭では、毎晩の仕上げみがきをよろしくお願いします。

<今日の給食> ご飯・牛乳・焼き肉丼の具・中華和え・とうもろこしと卵のスープ

表彰集会。

表彰集会。

学校では、朝の活動の時間に、体育館で表彰集会を行いました。

<表彰項目>

・ 第27回巴波川流域下水道ポスター展

・ 家庭の日絵日記コンテスト

・ 栃木市理科研究展覧会

・ 第31回山本有三記念「路傍の石」俳句大会

・ 第67回全国青少年読書感想文コンクール

・ 子どもの人権絵画コンテスト

・ 子どもの人権書道コンテスト

・ 下野教育書道展

のべ33名の児童の代表として、10名に賞状や賞品を授与しました。

<今日の給食> 醤油ラーメン(うどん)・牛乳・たこナゲット・チョレギサラダ・みかんクレープ

第2回Q-Uアンケートを実施しました。

第2回Q-Uアンケートを実施しました。

これは、子どもたちの満足感や学級集団の状態を把握して、支援策を考えて講じることにより、よりよい学級、人間関係作りに役立てていくためのものです。

さらに、6月25日に行った1回目の結果と比べることにより、これまでの取組を振り返り、改善策を考える資料にしていきます。

<今日の給食> 食パン・フルーツクリーム・牛乳・チンゲンサイのソテー・ミネストローネ

教育委員学校訪問&吹上中入学説明会。

教育委員学校訪問&吹上中入学説明会。

顔合わせの後、各学級の授業を参観していただいたり、

校長室で、学校教育活動の説明と協議を行いました。

また、午後には、6年生が、吹上中入学説明会に参加しました。

校長先生のあいさつや、生徒会役員の皆さんによる学校紹介を聞いたり、

生徒指導の先生から、中学校生活のきまりを教えていただいたりしました。

来年度に向けて、防犯と防寒を理由に、女子生徒用のズボンを採用することになったお話もありました。

<今日の給食> ご飯・牛乳・ポークカレー・ウィンナーとキャベツのソテー・栃木県産とちおとめヨーグルト

タブレット端末活用校内研修会。

タブレット端末活用校内研修会。

富士電機ITソリューション株式会社より2名の講師にご来校いただき、

Microsoft Teamsの活用方法を、演習を通して学びました。

<今日の給食> 五目ご飯・牛乳・イワシのおかか煮・ほうれん草のごま和え・ジャガイモの味噌汁・お米でりんごのタルト

3年理科実験&PTA本部理事合同会議。

3年理科実験&PTA本部理事合同会議。

鏡を使って、壁やシャッターに太陽の光を当てて、光を操作できることを確認したり、

虫眼鏡を使って、黒い紙に太陽の光を集めたりしました。

また、午後には、体育館で、PTA本部理事合同役員会が開かれました。

1月16日(日)に実施予定のリサイクル品回収について協議し、各自治会の回収方法などを決定しました。

アルミ缶やペットボトルキャップ、新聞紙、段ボール、雑誌を回収する予定ですので、ご協力をよろしくお願いいたします。

<今日の給食> ご飯・牛乳・鳥天ぷら・天丼のたれ・大豆とひじきの炒めに・なめこ汁

人権集会(オンライン)。

人権集会(オンライン)。

学校では、給食の後、オンライン配信による人権集会を行いました。

始めに、「レッド あかくてあおいクレヨンのはなし」を2人の教員が読み聞かせしました。

次に、校長より、人それぞれに、好きな色があったり、なかったりするように、全ての物事において、一人一人の感じ方や思い、言うことややることが違うのが当たり前であること、自分や周りの人のよいところを見つけて、助け合って楽しく過ごしてほしいことなどを話しました。

最後に、全校児童が、「ビリーブ」を口ずさんで終わりました。

<今日の給食> 米粉パン・牛乳・ツナマヨオムレツ・スパゲティミートソース・コーンフレークサラダ

校内人権週間&冬支度。

校内人権週間&冬支度。

校庭のあちらこちらで、霜が降りた跡が見られ、

池の水面が凍っていました。

学校では、昨日から、校内人権週間が始まっています。

児童一人一人が互いのよさや可能性を認め合えるように、児童の人権意識を高め、差別をしない、差別を許さない心情や態度を育てることを目的として、人権標語を考えて掲示したり、人権作文をお昼の放送で発表したりしながら取り組んでいます。

<今日の給食> 黒色パン・牛乳・おろしハンバーグ・ブロッコリーサラダ・野菜スープ・豆乳パンナコッタ

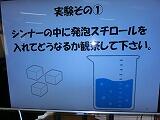

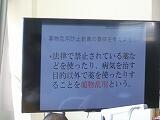

薬物乱用防止教育を実施しました!

薬物乱用防止教育を実施しました!

薬物乱用では、シンナーの中で、発砲スチロールが7秒で消えて無くなる実験を見たり、パワーポイントで分かりやすいお話を伺ったりしました。

「薬を使う時の12の約束」の説明では、緑茶に鉄剤(貧血の治療薬)を混ぜると、

黒色に変化することや、コーラやオレンジジュースで胃薬(重曹を含む製品)を飲むと泡だらけになる様子の実験を見せていただきました。これらから、薬は水で飲まなければいけないことを学習しました。

本日の授業から、薬物乱用は、絶対しないと心に刻むことができました。ご多忙にもかかわらず、半田先生ありがとうございました。

<今日の給食> わかめご飯・牛乳・栃木県産豚肉コロッケ・ソース・白菜のごま和え・豚汁

感謝の会を実施しました。

感謝の会を実施しました。

「お世話になっている人クイズ」も実施しました。普段の学校生活がたくさんの人に支えられていることに気付くことができたのではないでしょうか。各教室では、クイズに楽しく答える様子が見られました。

全校生で分担して作った、メダルや感謝の手紙のプレゼントも贈呈しました。

児童の皆さん、これからも感謝の気持ちを忘れずに生活できるとよいですね。

<今日の給食> ご飯・牛乳・味噌カツ・いそか和え・けんちん汁・セノビ-ゼリー

薬物乱用防止教育の授業をしました!

薬物乱用防止教育の授業をしました!

「たばこの煙の害」たばこを吸わなくても副流煙を吸う危険性があるかもしれない!

「飲酒の害」多量のお酒を飲んだ時には、急性アルコール中毒になるかもしれない!

「薬物乱用の害」脳と心を壊し、幻覚・幻聴に苦しみ、将来の夢が無くなってしまう!

これらの学習から、成長期の今、誘いを受けても断ることや依存性の怖さを学習しました。29日は、学校薬剤師の先生に、「実験から学ぶ薬物乱用防止教室」の授業を実施していただきます。楽しみにしてください。

<今日の給食> ごはん・牛乳・おでん・ごぼうのサラダ・栃木市産麦納豆

学校運営協議会&校内人権教育研修会。

学校運営協議会&校内人権教育研修会。

始めに、市教委教育総務課からの連絡事項を伺いました。

その後、学校評価の途中結果報告と質疑や、今後の行事予定についての確認、交通安全の取組について共通理解を図りました。

今回は、新給食共同調理場で調理された給食を試食していただきました。

スライスミルクコッペパン・ツナサンドの具・牛乳・大学芋・コーンと卵のスープ

放課後には、市教委生涯学習課から講師をお招きして、「LGBTに関わる取組について考える」をテーマに、校内人権教育研修会を実施しました。

講師からの説明を聞いたり、ロールプレイングを通して当事者の気持ちを考えたりしました。

学校や社会において、該当者の有無にかかわらず、だれもが快く生活できる生活基盤を築き上げていくことが大切であることを学びました。

校外学習で日光に行ってきました!!

校外学習で日光に行ってきました!!

午前中は日光市役所で、観光課の方のお話を聞きました。テーマは「観光の取り組み」について。社会科でも勉強しましたが、さらに深い内容を分かりやすく説明してくださいました。

お昼は、冨士屋観光センターのお弁当です。デミグラスソースが絶品で、みんなも大喜び。

午後は、日光二荒山神社と日光東照宮に行きました。東照宮では、ガイドの方の案内の下、陽明門や三猿、眠り猫、鳴き龍などの見学をしました。たくさんの観光客がいて少し圧倒されましたが、みんな真剣にガイドさんのお話を聞いていました。

一生懸命聞いて、一生懸命見て、学びの多い一日になりました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

学校課題&学力向上研修会&月食。

学校課題&学力向上研修会&月食。

5校時には、1年1組において国語の提案授業が行われました。

「お話カード」に書きたいところを選ぶことをめあてに,「挿絵ばらばら事件」を解決しながらあらすじをつかんだり、

「読み違えた読み聞かせ」を聞きながら、言葉を確認したりしながら、

始めに選んだ「お話カード」に書きたいところを再検討して選び直す学習活動が展開されました。

その後、理科室において、授業研究会を行い、指導・助言をいただきました。

夕方、東の空で、140年振りの天体ショーが見られました。(3階図工室より)

校内持久走大会。

校内持久走大会。

今年も、新型コロナウイルス感染防止対策と待ち時間解消のため、低・中・高学年ブロックごとに時間差を設けて実施しました。

子どもたちは、体育の時間や業間に持久走練習に取り組んできた成果を十分に発揮して、ゴールに駆け込んで行きました。

たくさんの保護者の皆さんの応援が、大きな励みとなりました。ご多用の中、応援をありがとうございました。

PTAいとひば祭開催。

PTAいとひば祭開催。

校庭で開会行事を行った後、キラキラ班(1~6年生混合の縦割り班)ごとに、6つのコーナーとスタンプラリーに挑戦して、ビンゴカードをゲットしていきました。

1つ目のコーナーは、「宝探しゲーム」です。手作りの砂場の中に埋められている宝石(鉱石)を掘り出していきます。

2つ目のコーナーは、「スーパーボールすくい」です。すくうよりも、どれをすくうか選ぶ時間の方が長かったような気がします。

3つ目のコーナーは、昔懐かしの「型抜き」です。1人3枚のプレートが配られ、画鋲の針で型を抜いていきます。

4つ目のコーナーは、「射的」です。机上に並べられたペットボトルをおもちゃの銃でねらって倒します。

5つ目のコーナーは、「ストラックアウト」です。9枚の的を、班員全員がボールを投げて射貫いた枚数がポイントになります。

6つ目のコーナーは「輪投げ」です。1人3回輪を投げて、棒に入った数がポイントになります。

そして、校内に隠されたポイントを探し当てて、スタンプを集める「スタンプラリー」です。

子どもたちは、それぞれのコーナーで真剣に取り組み、ポイントゲットに歓声を上げながら校内を巡回して楽しむことができました。

最後に、帰りの用意を持って校庭に集合し、1人1枚と各コーナーでゲットしたビンゴカードを用いた「ビンゴ大会」を行いました。

1枚でも1列そろってビンゴになった班から賞品と参加賞をいただき、受け取って大喜びしていました。

終わりに、全児童で、PTA役員の方々に感謝の言葉を贈り、一斉下校しました。

子どもたちはもちろん、企画・運営に携わったPTA本部役員を始めとする各委員会の方々にも笑顔が見られ、久し振りに活気あふれる時間を過ごすことができました。

関わってくださった保護者の皆さん、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

授業参観・ハッピー子育て講座。

授業参観・ハッピー子育て講座。

新型コロナウイルス感染防止対策として、2校時と4校時に参観できる地域を2グループに分け、各家庭1名に限定して授業を参観していただきました。

また、3校時の時間帯には、体育館において、ハッピー子育て講座(家庭教育学級)も開催しました。

「子どもたちをネットトラブルから守るために」を演題として、KDDIスマホ・ケータイ安全教室情報・モラル認定講師である 大村弘美 様を講師に、映像や実例を交えながらの講話をいただきました。

スマホや携帯によるネット依存、ゲーム依存は、子どもや若者だけでなく、大人(親)の問題にもなっていること、健全な生活習慣作りをしていくためには、親子でルール作りや生活改善に取り組む必要があることなどの分かりやすいお話を聞くことができました。

模範児童・生徒表彰式。

模範児童・生徒表彰式。

本校からは、6年各学級から1名ずつの推薦を受けて参加しました。

受賞、おめでとうございます。今後の活躍にも期待しています。

中学年、持久走大会試走!!

中学年、持久走大会試走!!

3年生は去年より距離の長いコースへの挑戦、4年生は去年の自分の順位、タイムへの挑戦となる今年の持久走大会。今日は試走でしたが、どの児童も最後まで一生懸命走っていました。

大会本番は来週17。業間の持久走練習も残すところあと2回となりました。体調管理に気を付けながら、本番まで練習に励んでいきます。

6年修学旅行 2日目

6年修学旅行 2日目

全員元気に起床して、朝食バイキングをいただきました。

ルームチェックを受けて、ホテルの方々にお礼のあいさつをした後、

五色沼の一つである毘沙門沼を見学しました。

沼には、お腹に赤いハートマークの模様がある白いコイが泳いでいて、発見した子どもたちは、幸せ気分を味わっていました。

残念ながら、雨天のためハイキングはできませんでしたが、磐梯山噴火記念館を見学したり、磐梯山3Dワールドで、磐梯山の噴火や周辺の四季の自然を映し出した3D映像を見たりしました。

その後、檜原湖で、スピードと迫力のあるモーターボートに乗ったり、お土産を買った後、昼食を食べたりしました。

最後に、猪苗代湖畔にある野口英世記念館を見学して帰路につきました。

運動公園駐車場で帰校式を行い、家族のお迎えで帰宅しました。

二日間、天候には悩まされましたが、全員参加して、学び、体験し、活動できたことは、これからの生活や学習に向けた大きな糧となりました。

6年修学旅行 1日目

今年は、感染症対策として、鎌倉方面ではなく、福島方面としました。

一日目は、会津藩校日新館や

鶴ヶ城を見学した後、

会津若松市内をグループ行動をしながら見学しました。

最後に、白虎隊ゆかりの地である飯盛山を見学して

ホテルに移動しました。

ホテルでは、夕食、入浴をすませた後、

赤べこの色付け体験をしました。

そして、午後10時に(?)就寝しました。

3年生、校外学習に行ってきました!!

3年生、校外学習に行ってきました!!

8時40分に学校を出発しました。

バス3台に分かれ、間隔を空けて座り、コロナ対策ばっちりで行きました。

はじめに栃木市消防署。

消防署の心臓部、通信指令室を見せていただきました。

その後に、起震車に乗せていただきました。

全員が震度5を体験してきました。

また、栃木市消防署にある車両を見ながら、詳しく説明をしてくださいました。

2組は救急車が出動する様子を間近で見ることができました。

最後に、栃木市に1台しかない救助工作車の前で集合写真を撮りました。

次に、栃木警察署。

大きな会議室でビデオを見た後に、事前に考えておいた質問に答えてくださいました。

警察手帳や警棒、警笛、手錠など手にとって見ることもできました。

警察官の方が実際に着るベストと同じ物を着て写真撮影をしました。

その後は、外に出てパトカーに乗せていただきました。

パトカーの前でもクラスごとに記念撮影しました。

栃木市消防署・栃木警察署のみなさん、

とても貴重な体験をありがとうございました。

この体験をこれからの社会の勉強に活かしていきたいと思います。

市定例学校監査。

市定例学校監査。

参加者の自己紹介の後、校長から学校概要(吹上小学校の歴史や現況、学校経営基本計画とその取組)について説明をしました。

次に、事務主任より、市費予算の執行状況などについて説明したり、代表監査委員の方からの質問に回答して、今後の取組についてご示唆をいただいたりしました。

最後に、理科室や図工室、家庭科室の準備室をご案内して、薬品や道具の収納状況を確認していただきました。

承認していただいたり、ご指導をいただいたりしたことを、今後の学校運営に反映していきたいと思います。

2年生 図書館訪問授業

2年生 図書館訪問授業

栃木市図書館の方々には大変お世話になりました。お忙しい中、ありがとうございました。

全校持久走練習&新清掃場所。

全校持久走練習&新清掃場所。

学校では、17日(水)に予定している校内持久走大会に向けた全校練習が始まりました。

また、新しい清掃場所での活動も始まりました。今日は、役割分担を決めて、清掃用具置き場などを確認してから清掃に取り組みました。

清掃班会議。

清掃班会議。

学校では、昼休みに、3階多目的室において、清掃班会議を行いました。

これは、清掃場所を変更する前に行うもので、本来は、9月の末に予定していました。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言が発令されていて、縦割り班による清掃活動ができなかったため、1か月延期されていました。

いよいよ、11月1日(月)から、清掃場所を変更して、後半の清掃活動が始まります。

10/28 5年生 校外学習

10/28 5年生 校外学習

「キャストウォーク」では、キャストと呼ばれるスタッフさんと一緒に森の中を歩きました。途中で生き物に関するお話などもあり、工業の発展の一方で、自然を守ることの大切さについて体験的に学ぶことができました。

「クイズラリー」では、ホンダコレクションホールを見ながら自動車工業の発展について問題を解くことを通して学びました。社会の授業で学習した電気自動車も見ることができ、とてもうれしそうでした。

「電動カート体験教室」では、2つのサスペンションやタイヤの違いによる乗り心地の違いを体験的に学ぶことができました。

めあてを意識しながら、1日楽しく学習することができました。今後の学習に生かしていきたいと思います。

1年「きれいなからだ」の授業をしました!

・石けんで手を洗い、洗えていない部分を見る実験

・用便後の紙の使い方(前から後ろへ拭く重要性)

・おふろの入り方

手洗いをきちんとすることで、感染症の予防ができます。この冬、健康に過ごせるように、ご家庭でのご指導をよろしくお願いします。

チューリップの球根を植えに行きました

チューリップの球根を植えに行きました

環境保全の方々には大変お世話になり、ありがとうございました。

春にきれいな花が咲く通学路を登下校できることが、とても楽しみです。

特別日課4時間でした。

特別日課4時間でした。

学校では、特別日課4時間で、給食を食べて、13時に一斉下校でした。

午後は、下都賀地区の学習指導法研究会が実施されました。

しかし、コロナ禍により、各会場に出向くことはなく、リモートにより校内で受講しました。

校内読書週間⑥

校内読書週間⑥

今日は、休み時間に6年生、昼休みに5年生が読書スタンプラリーに参加してくれました。

読書週間は終わりになりますが、これからも、たくさん図書室を利用して、読書に親しんでください。

校内読書週間⑤

校内読書週間⑤

前期多読賞(4月から9月までの間に図書室の本を多く借りて読んだ人)や読破賞(各学年の課題図書8冊を読み終わった人)に賞状を渡しました。おめでとうございます。10月から2月までの間で、後期多読賞を選びます。ぜひ、たくさんの本を読んでください。また、読破賞は、課題図書を読み終わった人全員に賞状がありますので、課題図書をまだ読み終わっていない人は、最後まで頑張りましょう。

今日は学年合同体育でした!!

今日は学年合同体育でした!!

難しい後ろ跳び関係の技の練習にも、一生懸命取り組むことができました。

二人で一つの縄を使う協力技にも挑戦。

難しい技でしたが、さすが4年生。息をぴったり合わせて、見事成功するペアが続出。

この調子で、さらに難易度の高い技にも挑戦していきます。

3年生、ヤオハン見学に行ってきました!

3年生、ヤオハン見学に行ってきました!

1組は店長さん、2組は次長さんに店内を案内していただきました。

普段見ることのできないバックヤードに子どもたちは大興奮でした。

お二人はとても優しく、たくさんの質問に答えてくださいました。

店内やバックヤードを見学した後には、それぞれのご家庭で頼まれてきた物を買いました。

お家の方のために、どこにあるのか商品を必死に探す姿がありました。

全員無事に、500円以内でお買い物を済ませることができました。

学校に帰ってきてからは、お世話になったヤオハンの皆様へお礼のお手紙を書きました。感謝の気持ちを込めて丁寧に書くことができました。

店長さんを始めとするヤオハン川原田店の皆さん、たいへんお世話になりました。

また、子どもたちは、11月の校外学習も楽しみにしている様子でした。

2年生PTA親子ふれあい活動

2年生PTA親子ふれあい活動

校内読書週間④

校内読書週間④

お昼の放送では、〇✕クイズを2問出しました。1問は「グレッグのダメ日記」からの問題、もう1問は、吹上小図書室で貸出数の多い本についての問題でした。(吹上小で一番借りられている本は、「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」の1巻です。)

今日の読書スタンプラリーには、3年生と4年生が参加しました。担任の先生も一緒に読書スタンプラリーに参加してくれました。

校内読書週間③

校内読書週間③

昇降口には、クラスの代表に選ばれた標語やキャッチフレーズが掲示されていますので、ぜひ見てください。

校内読書週間②

校内読書週間②

朝の活動の時間には、先生方によるシャッフル読み聞かせをしました。校長先生や教頭先生をはじめ、先生方がそれぞれのクラスに分かれて読み聞かせをしました。子どもたちは、どんな本を読んでもらえるのかワクワクしながら、夢中で聞いていました。

読書スタンプラリーは、2年生が参加しました。

スタンプを4つ集めて図書室に。とても嬉しそうです!!

校内読書週間スタート

校内読書週間スタート

17日(毎月第3日曜日)は、『うちどくの日』でした。家の人と一緒に本を読むことができるので、子どもたちは『うちどくの日』を楽しみにしています。ご協力、ありがとうございます。

読書週間中は、図書委員会の児童を中心に様々な活動を企画しています。

お昼の放送では、読書週間についてのお知らせを放送しました。

昼休みには、『読書スタンプラリー』を実施しています。学年ごとに、参加する日を決めて実施しています。今日は、1年生が参加してくれました。それぞれの場所でクイズに答えると、図書委員のお兄さん、お姉さんがスタンプを押してくれました。スタンプを4つ全部集めて図書室までカードを届けると、図書委員が作成したしおりがもらえます。みんな嬉しそうに、スタンプの集まったカードを図書室まで届けてくれました。

朝の時間には、担任の先生に読み聞かせをしてもらったり、15分間じっくり読書活動に取り組んだりしています。

学力向上コーディネーター訪問。

学力向上コーディネーター訪問。

10月も半ばを迎え、本格的な秋の到来を肌で感じられるようになってきました。

学校では、1~3年生の下校の後、県学力向上コーディネーターにご来校いただき、11月19日(金)の研究授業に向けた指導案検討や教材を確認する研修が行われました。

下学年ブロックの協力体制の下、着々と準備が進められていることに称賛をいただきました。

太平少年自然の家に行きました!!

太平少年自然の家に行きました!!

午前中は、1組が杉板焼き、2組が小枝のマスコット作りです。

午後は活動交代。1組が小枝のマスコット作り、2組が杉板焼きを行いました。

あいにくの雨天のため大中寺訪問はできませんでしたが、寒空に負けない4年生58人全員の笑顔あふれる楽しい一日になりました。

保護者の皆様、お忙しい中、お子さんの送迎にご協力いただき、ありがとうございました。今回の校外学習での学びを生かし、今後の学校生活を充実させていきます。

1・2年生活科校外学習。

1・2年生活科校外学習。

学校では、1・2年生が、生活科校外学習として、バス4台に分乗してなかがわ水遊園に出掛けました。

1・2年混合の班を作り、2年生が1年生をリードしながら活動しました。

お魚研究室でアメリカザリガニの観察をしたり、水族館を見学したりしました。

小雨が降っていたので、芝生広場のドームテント内でお弁当を食べたり、園内を散策したりして過ごしました。

新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらも、1・2年生が協力して活動できた楽しい思い出の一日となりました。

部活動が始まりました。

部活動が始まりました。

学校では、放課後、陸上とコーラスの部活動が始まりました。

11月16日(火)までの期間、月・火・木曜日の放課後に活動する予定です。

4年学級活動&PTA交通安全標語掲示。

4年学級活動&PTA交通安全標語掲示。

学校では、5校時に、4年2組で、「性」について考える学級活動の授業が行われました。

4つの性について理解したり、自分の性について考えることを通して、自分らしさを大切にすることを学びました。

また、放課後には、PTA交通安全委員会と本部役員、教職員が協働して、児童が考えた交通安全標語を、校庭南側のフェンスの掲示板に貼り付ける作業を行いました。

それぞれの標語を合い言葉に、今年度も交通事故ゼロで過ごせることを願っています。お世話になりました。

新採教員の正式訪問。

新採教員の正式訪問。

学校では、午前中、新採教員の正式採用のための訪問がありました。

県教委下都賀教育事務所と市教委から2名にご来校いただき、学校長との面談や新採教員の授業参観、諸表簿等の検閲、新採指導教員や新採教員本人との面談などを行いました。

参観授業では、算数の「はかり方の工夫」の学習に、いきいきと取り組む子どもたちと新採教員の関わりの様子を参観していただきました。

養護実習最終日。

養護実習最終日。

学校では、9月13日から始まった15日間の養護実習の最終日を迎え、子どもたちにはお昼の放送で、教職員には、放課後、挨拶がありました。

養護教諭になる夢を実現できることを願っています。

通常日課(相談日課)に戻りました。

通常日課(相談日課)に戻りました。

新型コロナウイルス感染拡大に対する国の緊急事態宣言は解除されたものの、県のまん延防止等重点措置地域に指定された中で、通常日課が再開されました。

本校は、教育相談を行う相談日課ではありますが、特別日課よりは、ゆとりがあり、休み時間や昼休みを過ごしたり、委員会の当番活動などをしっかりと行ったりすることができました。

時間差引き渡し下校&教育実習終了挨拶。

時間差引き渡し下校&教育実習終了挨拶。

子どもたちは、それぞれ、風雨対策をして無事に登校できました。

しかし、予報どおり、台風が近づくにつれて風雨が強まり、安全に帰宅させるために、帰りは、時間差引き渡し下校を行いました。

学年ごとに迎えの時間帯を設定して、それに合わせて家族に迎えに来ていただきました。

お陰様で、全員が、安全に、帰宅や学童保育への移動を完了することができました。

放課後には、3週間の教育実習を終えた実習生からの挨拶がありました。

実習を通して小学校教育のよさを実感し、将来は、小学校の先生を目指したいとの言葉に、教職員一同で、激励と慰労の大きな拍手を贈りました。

教育実習生授業&慰労茶話会。

教育実習生授業&慰労茶話会。

学校では、4校時に、教育実習生による5年算数の授業が行われました。

分母が異なる分数のたし算の計算の仕方を考える学習でした。

また、放課後には、3週間の教育・養護実習の慰労を兼ねて、職員室で茶話会を開催しました。

それぞれの感想の中で、この実習期間の経験が、将来の職業に結び付く話を聞くことができて、とても嬉しい気持ちになりました。

2年生は、手あらい授業を実施しました!

2年生は、手あらい授業を実施しました!

汚れに見立てたクリーム(箱の中で白く光る)を塗り、30秒間石けんを付けて手洗いしました。その後、ブルーのLEDライトの箱の中に手を入れると、洗えていない部分が白く光り、自分の手洗いのできなかった部分が理解できました。

今までも感染症の予防には、一番手洗いが効果的なのは理解していました。さらに、今日の授業を通して、手洗いの大切さを再確認できたと思います。

養護教諭が授業をしました!

養護教諭が授業をしました!

体の外側の変化を学習後、内側に起こる変化を学びました。卵巣、卵子、精巣、精子・・・難しい言葉がたくさんでてきました。写真の教材で説明しました。

もうすぐおとずれる自分の体の変化について、真剣な眼差しで学習していました。

ご家庭でも話題にしていただき、共有をよろしくお願いします。

1年生校外学習。

1年生校外学習。

学校では、2校時から4校時に掛けて、1年生が運動公園で、「秋さがし」の学習に取り組んできました。

バッタやトンボの仲間を見つけて追い掛けたり、落ち葉や木の実を拾って集めたりして、秋の自然をたくさん見つけることができました。

交通安全教室がありました!!

吹上駐在所の佐藤さん、栃木警察署の佐々木さんを講師にお迎えし、交通安全教室を行いました。2時間目に1、2年生、3時間目に3、4年生、4時間目に5、6年生と、人数を減らし、感染症対策を講じての教室です。

佐藤さんには、交通標識の意味や、横断時の注意点を教えていただきました。自転車は車両の仲間であること、自転車歩道通行可の標識の意味など、新たにたくさんのことを学ました。

佐々木さんには、自転車の乗り方を教えていただきました。左から乗り降りすること、「ブタハシャベル(ブレーキ、タイヤ、反射板、車体、ベル)」という点検の合言葉を教えていただきました。

今日の教室を受けて、「事故に遭わない、事故を起こさない」という気持ちを強くすることができました。これからも安全に登下校していきたいです。

佐藤さん、佐々木さん、お忙しい中ご指導くださり、ありがとうございました。

5年雲の観察&4年学級活動。

5年雲の観察&4年学級活動。

学校では、理科の時間に、校庭で、5年生が雲の観察をしました。

各自のタブレットで雲の画像を一定の時間ごとに撮影して、ノートに記録して、雲の動きや形の変化を観察しました。

また、6校時には、4年生が学級活動の時間に、「クラスをよりよく」をテーマに話合いやロールプレイ体験を通して、クラスの問題点を共有したり、解決策を考えたりしました。

一斉下校&学校課題研修。

一斉下校&学校課題研修。

学校では、45分間授業の特別日課に位置付けた休み時間や昼休みになると、子どもたちが外に飛び出してきて、校庭で羽を伸ばして過ごす様子が見られます。感染防止対策として、マスクを着用したり、手洗い・うがいをしたりしながら過ごしています。

また、本日は水曜日であるため、全校が5校時で終了して一斉下校を行いました。

校庭に集合した後、地区担当教員と共に、朝の登校の様子の振り返りをしています。

反省点がある場合は、子どもたちと改善策を考え、生かすように指導しています。

さらに、一斉下校後は、学校課題研修を行いました。

先週の要請訪問の振り返りをしたり、ご指導していただいた点を第2回要請訪問にどのように生かすかなどについて話し合いを行いました。

5年金銭教育&中秋の名月。

5年金銭教育&中秋の名月。

シルバーウィークの三連休明けでしたが、子どもたちは元気に登校して、45分授業の特別日課を過ごしていました。

5・6校時には、金融広報アドバイザーにご来校いただき、5年の各クラスで、金融教育を実施していただきました。

貨幣に関するクイズから始まり、金融や流通について、そして、お金の大切さについて分かりやすく説明をしていただきました。

また、今日は、旧暦の8月15日、中秋の名月(お月見)の日です。

給食には、お月見クレープが、デザートとして提供されました。

校舎の北通用口を出ると、体育館の左側の東の空に、くっきりとした満月が輝いていました。

キン・ギンの花?

キン・ギンの花?

第2学期も三週目の終わりを迎え、早くも九月の半ばとなりました。

校庭では、キン・ギンの花が咲き誇り、心地よい香を漂わせています。

キンの花はキンモクセイ。

そして、ギンの花はギンモクセイ。

校庭の南東部と南西部にある初秋に花を咲かせる樹木です。

就学時健康診断。

就学時健康診断。

学校では、午後、来年度入学予定の園児と保護者が来校して、各学校医様のご協力の下、健康診断等を行いました。

小学校の雰囲気に、緊張していたり、少し興奮気味であったりする様子が見られました。

現時点では、53名が入学予定です。

学校課題授業研究会。

学校課題授業研究会。

学校では、午後、学校課題授業研究会を、市教委の指導主事に指導・助言者としてご来校いただいて実施しました。

授業は、6年2組国語「やまなし」を題材に、宮沢賢治が「やまなし」と題名を付けた理由を考え、

友達との交流を通して深めていくことが目標でした。

児童が一斉下校した後は、理科室で研究協議や発表を行ったり、

参観者同士の意見交換を交えながら、指導・講評をいただいたりしました。

教員の授業力向上を図るための充実した時間を過ごすことができました。

6年 花の苗植え作業。

6年 花の苗植え作業。

学校では、6年生が、ペチュニアの苗をプランターに植える作業を行いました。

これは、来年開催予定の「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の会場を飾るためのプレ作業として、栃木市から依頼されたものです。

プランター一つ一つには、子どもたちの手書きのメッセージも書かれています。

先日終了した、東京オリンピック・パラリンピックでの選手たちの活躍に引き続き、各都道府県から選ばれた選手たちが躍動する姿を応援できる日が楽しみです。

教育・養護実習開始。

教育・養護実習開始。

新型コロナウイルス感染拡大状況から、緊急事態宣言が30日(木)まで延期された中、子どもたちは、朝、体調チェックをした上で、マスクを着用しながら登校しました。

学校では、短縮日課を継続し、横割り清掃などに取り組みながら、通常より1時間程度早く下校しています。

また、本日から、約3週間、本校の卒業生である2名が、母校で教育実習・養護実習を始めました。

教員や養護教諭の業務をしっかりと学び、将来に生かしてもらえることを期待しています。

2つの授業。

2つの授業。

学校では、ある2つの授業が行われました。

一つ目は、新採教員正式採用のための訪問に向けた、市教委による事前訪問の授業でした。

円の中心の見つけ方を子ども一人一人が考え、隣同士で確認し合ったり、

全体に発表したりする様子が見られました。

また、もう一つは、15日(水)に予定している学校課題要請訪問に向けたプレ授業です。

物語文の学習の流れと学習してきたことが教室中に掲示され、

いよいよ、題名を付けた作者の意図について追求する場面でした。

子どもたちは、物語文の中から、それが象徴されている部分を見つけ、自分の考えをまとめていました。

マイクロソフトチームス接続確認②。

マイクロソフトチームス接続確認②。

学校では、下校時刻を早めるための短縮日課に慣れてきたものの、慌ただしい日々を過ごしています。

児童が下校した後の16時30分より、持ち帰っているタブレットによるマイクロチームスへの接続確認の2回目を実施しました。

教職員も、セッティングに慣れてきて、手際よく準備をして待つことができました。

すると、あちらこちらで、接続してきた子どもたちと合図し合う様子が見られました。

マイクロソフトチームスの接続確認。

マイクロソフトチームスの接続確認。

本日は、タブレットと充電器を持ち帰り、各家庭から、マイクロソフトチームス(MicrosoftTeams)の接続確認をしていただきました。

学校では、校長室に各学級担任のタブレットをセッティングして、チームスを起動させました。

校長の吹き出し付き画面が見られたら、接続できたこととして退出してもらいました。

早速、午後4時30分に接続できた児童と画面越しに合図をする場面もありました。

短縮日課&給食開始。

短縮日課&給食開始。

学校では、第2学期の二週目となり、短縮日課を組みながら、午後の授業を行い、各学年とも、通常より1時間程度早く下校しました。

さらに、待ちに待った給食の提供も始まり、子どもたちは、前向きの黙食ながら、久し振りの給食を味わうことができました。