学校ニュース

人権意識を高めるための授業

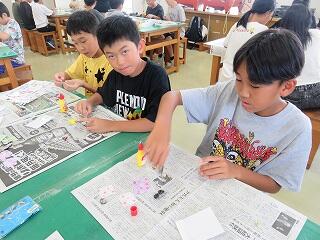

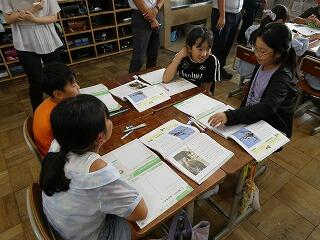

吹上小学校では、様々な人権問題の中で多様な性について授業で扱い、児童の人権意識を高めています。今週5年生で人権の授業があり、LGBTの方がいることを知りました。LGBTの方が登場する動画を見ながら、いろいろな性を個性として認め合うことの大切さについて学びました。

LGBTの方がいること、その人達の心情を伝えています

個別に支援したり、友たち同士で考えを共有する場面もありました

修学旅行2日目

国会議事堂見学と上野動物園班別活動を行いました。

昨日とはうってかわって、晴天に恵まれました。

湿度が低いため、清々しい中での活動になりました。

たくさんの学びがあった修学旅行になりました。

修学旅行1日目夕食

多くの子どもにとって初めての体験のディナークルーズでは、疲れも見せず、たくさん食べていました。

短い時間でしたがデッキに上がり、そこから見える美しい横浜の夜景に大興奮でした。

修学旅行1日目

心配された天気も、なんとか雨に降られることなく、予定していた計画通りに活動する事ができました。

事故渋滞のため、高徳院への到着は少し遅れてしまいましたが、子どもたちは元気に班別行動で目的地の見学をしてきました。

時間よりも早めに集合場所の鶴岡八幡宮にみんな笑顔で到着しました。

交通安全教室

本日全校児童を対象に交通安全教室を行いました。今年度は栃木市役所の交通防犯課の3名の方に講師をお願いしました。2時間目は1・2年生、3時間目は3・4年生、4時間目は5・6年生が教室に参加しました。1年生から4年生までは、正しい歩行・横断の仕方を習いました。5・6年生は自転車の安全な乗り方を習いました。話を聞くだけでなく、代表児童が模擬道路で実習をする場面がありました。

2年生が町たんけんに出かけてきました!

9/24(水)に生活科の学習で町たんけんに行ってきました。

4つのグループに分かれてたんけんに出かけました。

Aコース 吹上駐在所→吹上中学校→吹上公民館

Bコース 吹上公民館→吹上郵便局→吹上幼稚園

Cコース いちご農家→フリル→セブンイレブン

Dコース ガソリンスタンド→鳥駒→魚清

普段見ることのできない場所を見学したり、初めての体験をしたり、新しい発見と学びの多い探検になりました。

ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

令和7年度 第6回 朝の読み聞かせ

9月25日(木)第6回目の朝の読み聞かせが行われました。

今回は1年生・2年生・3年2組・6年生です。

子どもたちは楽しそうに聞いていました。各クラスで読んだ本は以下のとおりです。

1年1組 へっこきよめ

1年2組 ぽっかりライトせんせい

2年1組 ダメ!

2年2組 アイスクリーム ぼうし

3年2組 こんちゅう図鑑 おとなになるまで

6年1組 大好きだよ キヨちゃん

6年2組 おとなになれなかった弟たちに ひろしまの子

次回は10月9日です。読み聞かせボランティア募集中です。見学だけでもしてみませんか?

子どもたちの心を育てるお手伝いのご協力をお願いします。

第5学年 宿泊学習を実施しました②

3日目には、退所式を行った後に、アクアワールド大洗水族館へ向かいました。子どもたちは、それぞれの班に分かれて行動しました。事前に決めた計画をもとに活動しました。また、周囲の人への気遣いを心掛けて活動している様子も見られました。

【大洗水族館】

今回の宿泊学習を通して、子どもたちは自分たちで考え、行動することができました。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

【1組】

【2組】

第5学年 宿泊学習を実施しました①

9月17日(水)~9月19日(金)に茨城県鉾田市にあるとちぎ海浜自然の家を利用し、宿泊学習を実施しました。保護者の皆様、準備等大変お世話になりました。ありがとうございました。初日はとても暑かったものの、子どもたちは暑さに負けず一生懸命に活動に取り組んでいました。

【塩づくり】

【貝の根付けづくり】

【館内オリエンテーリング】

2日目の午前中には青空の下で、千塚小・皆川城東小・寺尾小の子どもたちと一緒に砂浜で塩汲みリレーをしたり、砂と海水で造形活動を行ったりしました。午後は天気が悪化し、予定していたナイトハイキングは中止になってしまいました。しかし展示館見学や海の図書館での読書を通して、海に関する理解を深めることができました。

【砂浜活動】

【ニュースポーツ】

【海の展示館】

道徳教育研修会

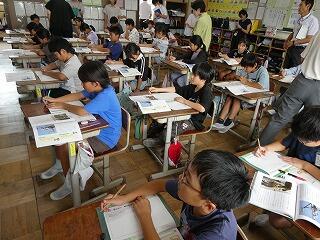

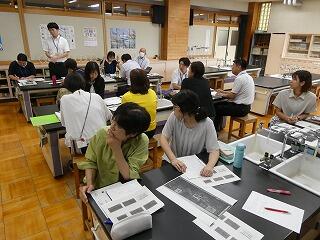

9月22日に道徳教育の研修会を行いました。4年1組で授業が行われました。ふだんは担任の教師が指導するのですが、今回は宇都宮大学共同教育学部附属小学校の先生に来校いただき、模範となる授業をしていただきました。全教職員で授業を参観しました。放課後には授業研究会を行い、道徳の授業について研修を深めました。

授業の様子

授業研究会の様子