文字

背景

行間

学校ニュース

学校ニュース

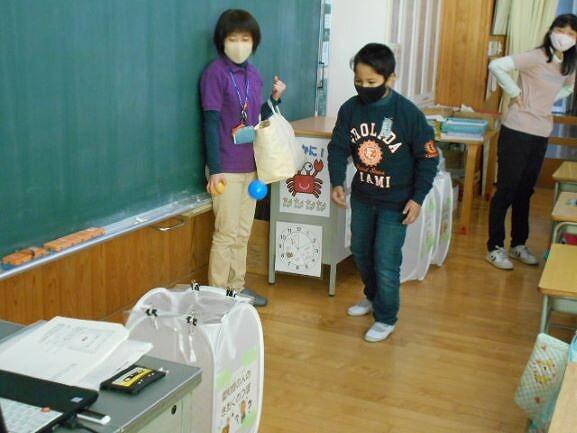

1年生 石拾いでお掃除デビュー

4月26日(月)

今月いっぱいは「4時間授業・お迎え下校」の1年生 。学校生活

。学校生活 にも少しづつ慣れてきています。1年生はまだ縦割りの清掃班

にも少しづつ慣れてきています。1年生はまだ縦割りの清掃班 に入っていませんが、今日からお掃除

に入っていませんが、今日からお掃除 の時間に「校庭の石拾い

の時間に「校庭の石拾い 」に取り組んでいます。

」に取り組んでいます。

拾った石 は先生のバケツに入れましょう。広い校庭ですが、みんな

は先生のバケツに入れましょう。広い校庭ですが、みんな の力を合わせると、たくさんの石

の力を合わせると、たくさんの石 を拾うことができました。安全な

を拾うことができました。安全な 校庭になりますね。1年生

校庭になりますね。1年生 さん、どうもありがとう。

さん、どうもありがとう。

今月いっぱいは「4時間授業・お迎え下校」の1年生

拾った石

学校をきれいに お掃除の時間

4月26日(月)

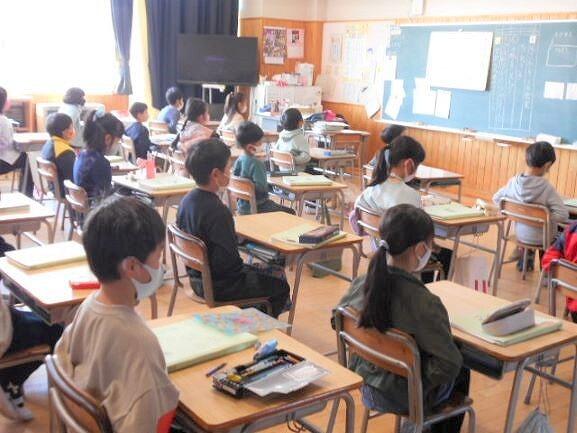

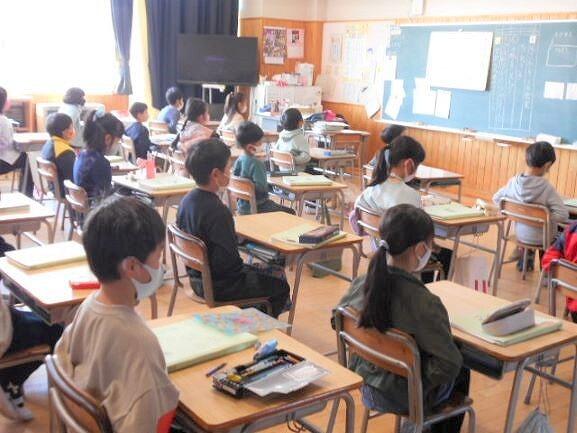

栃木中央小学校 の子どもたちは、お掃除

の子どもたちは、お掃除 もがんばっています。『居住地

もがんばっています。『居住地 確認』の期間中の今は「特別日課」ですが、チャイムや放送

確認』の期間中の今は「特別日課」ですが、チャイムや放送 委員会児童の放送指示に従って、静かに

委員会児童の放送指示に従って、静かに 集合して体育すわりで待つ

集合して体育すわりで待つ ことができます。

ことができます。

みんな、三角巾の用意もバッチリ です。「立ってください。今日も掃除をがんばりましょう。では、始めます。おねがいします。」みんなで

です。「立ってください。今日も掃除をがんばりましょう。では、始めます。おねがいします。」みんなで あいさつをして掃除

あいさつをして掃除 が始まります。

が始まります。

清掃場所では、縦割りの なかよし班で、しゃべらずに清掃

なかよし班で、しゃべらずに清掃 に取り組んでいます。掃き掃除やふき掃除、、、

に取り組んでいます。掃き掃除やふき掃除、、、

机運びも、みんなで 協力して

協力して 運びます。最後はきちんと縦と横の列をそろえて

運びます。最後はきちんと縦と横の列をそろえて 並べています。

並べています。

清掃が終わった後も、整列して待ちます。最後にみんなで「ごくろうさまでした。」のあいさつ をして終了です。学校

をして終了です。学校 がきれい

がきれい になりましたね。みなさん

になりましたね。みなさん がんばりました。

がんばりました。

栃木中央小学校

みんな、三角巾の用意もバッチリ

清掃場所では、縦割りの

机運びも、みんなで

清掃が終わった後も、整列して待ちます。最後にみんなで「ごくろうさまでした。」のあいさつ

居住地確認 始まります

4月23日(金)

栃木中央小学校 では、今日から来週の水曜日までの4日間「居住地確認

では、今日から来週の水曜日までの4日間「居住地確認 」を行います。期間中は、特別日課の14時

」を行います。期間中は、特別日課の14時 下校で、地区ごとに確認

下校で、地区ごとに確認 させていただきます。

させていただきます。

先生方は『自宅確認中 』の表示を持って、地区を回り

』の表示を持って、地区を回り 居住地や通学路

居住地や通学路 の安全

の安全 を確認させていただきます。

を確認させていただきます。

児童のみなさん は、15:30までは家で過ごす約束

は、15:30までは家で過ごす約束 になっていますので、よろしくお願いします。

になっていますので、よろしくお願いします。

栃木中央小学校

先生方は『自宅確認中

児童のみなさん

2年生 第二公園へ行こう!

4月22日(木)

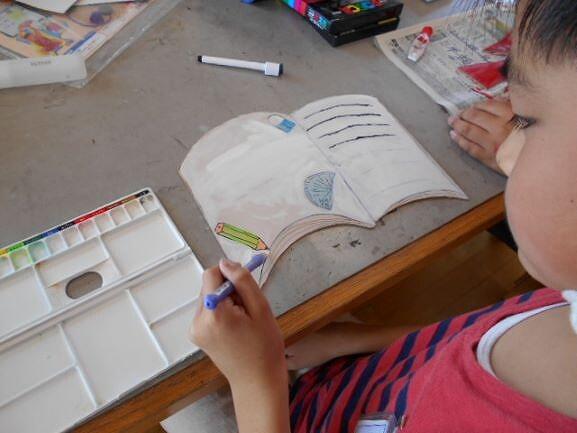

2年生は生活科 の「春

の「春 のまちをあるこう」の学習

のまちをあるこう」の学習 で、第二公園に校外学習に出かけました。交通

で、第二公園に校外学習に出かけました。交通 に気ををつけて、列を作って安全に歩いて行きました。

に気ををつけて、列を作って安全に歩いて行きました。

第二公園では、たくさんの『春 』を見つけ

』を見つけ ました。藤棚の藤の花

ました。藤棚の藤の花 もきれいに咲いて

もきれいに咲いて いました。

いました。

見つけた『春 』のたからものは、よ~く観察

』のたからものは、よ~く観察 してワークシートにメモ

してワークシートにメモ します。

します。

花が色とりどりに咲いていて、みんな一生懸命に 見つけた『春

見つけた『春 』ワークシートに

』ワークシートに 書き込んでいました。

書き込んでいました。

第二公園で、たくさんの『春 』を見つける

』を見つける ことができました。

ことができました。

2年生は生活科

第二公園では、たくさんの『春

見つけた『春

花が色とりどりに咲いていて、みんな一生懸命に

第二公園で、たくさんの『春

今年度最初の一斉下校

4月21日(水)

今日の下校は、今年度最初の『一斉下校 』でした。先週の水曜日は第1回委員会活動があったため、今週の水曜日が今年度初回の一斉下校

』でした。先週の水曜日は第1回委員会活動があったため、今週の水曜日が今年度初回の一斉下校 (2~6年生)になります。(1年生は4月いっぱい4時間でお迎え下校です。)

(2~6年生)になります。(1年生は4月いっぱい4時間でお迎え下校です。)

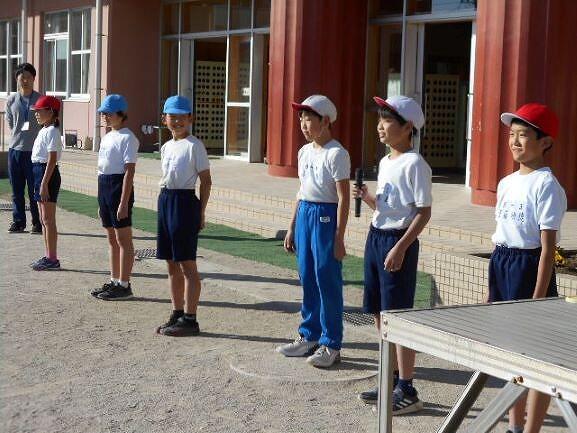

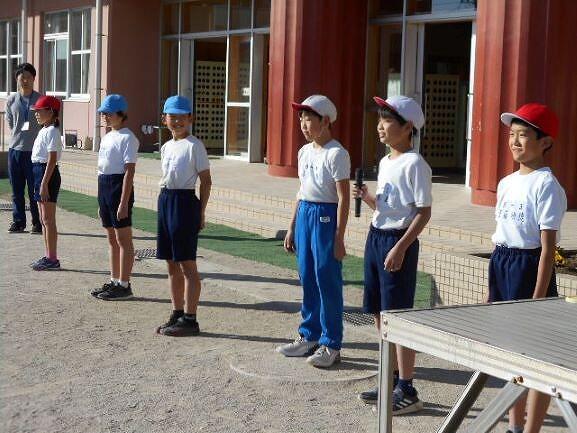

校庭に地区ごとに並んで、担当の坪山先生のお話を静かに聞く ことができました。安全な登下校

ことができました。安全な登下校 のため、交通安全

のため、交通安全 の約束を確認しました。

の約束を確認しました。

それでは下校です。みんなで元気よく「さようなら 。」のあいさつ

。」のあいさつ をして、西門・東門に向かって出発です。1列に並んで帰りましょう。

をして、西門・東門に向かって出発です。1列に並んで帰りましょう。

また明日、元気に 登校

登校 してきてください。

してきてください。

今日の下校は、今年度最初の『一斉下校

校庭に地区ごとに並んで、担当の坪山先生のお話を静かに聞く

それでは下校です。みんなで元気よく「さようなら

。」のあいさつ

。」のあいさつ

また明日、元気に

登校

登校代表委員会 開催

4月21日(水)

今日の昼休み、『第1回 代表委員会』が行われました。4階6年教室前オープンスペース

代表委員会』が行われました。4階6年教室前オープンスペース に4・5・6年生の各クラス代表

に4・5・6年生の各クラス代表 と各委員会の委員長

と各委員会の委員長 が集合しました。さすが、代表

が集合しました。さすが、代表 を務める児童のみなさん、集合時間には静かに集まる

を務める児童のみなさん、集合時間には静かに集まる ことができました。

ことができました。

担当の日下部先生・野口先生の話を聞いた後、体育委員長 の沖山さんが、今日の議題「運動会

の沖山さんが、今日の議題「運動会 のスローガン

のスローガン を考えよう」について、各学級で話し合ってほしいと

を考えよう」について、各学級で話し合ってほしいと 説明してくれました。

説明してくれました。

1・2・3年生については、体育委員会児童 が明日の朝、説明

が明日の朝、説明 に行くことになりました。よろしくお願いします。代表委員会

に行くことになりました。よろしくお願いします。代表委員会 に参加したみなさんの態度がとても立派

に参加したみなさんの態度がとても立派 でした。

でした。

今日の昼休み、『第1回

担当の日下部先生・野口先生の話を聞いた後、体育委員長

1・2・3年生については、体育委員会児童

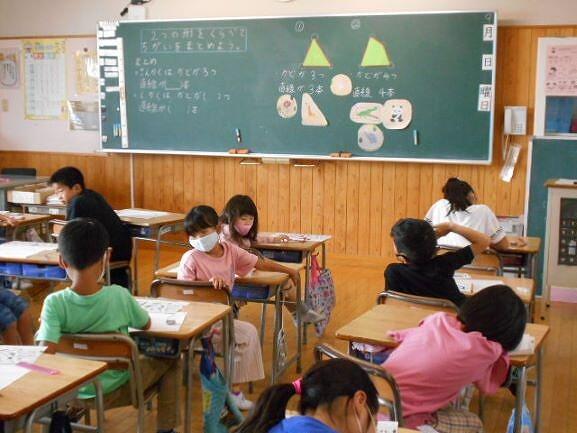

4年生理科 生き物を探そう

4月21日(水)

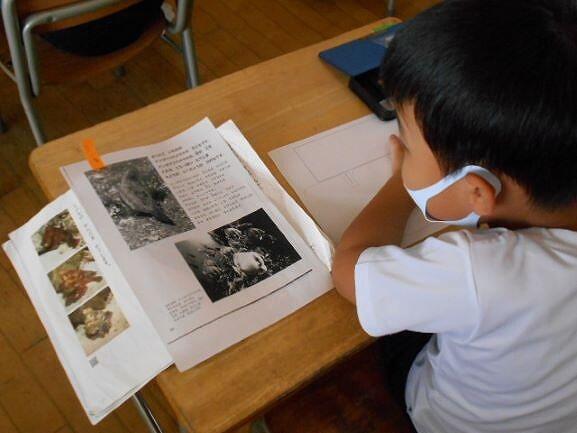

4年生は理科 の『春の生き物

の『春の生き物 』の学習

』の学習 で、身近な生き物について調べています。今日の理科

で、身近な生き物について調べています。今日の理科 の授業では、探検バックを片手に校庭に出で、植え込みや花壇で昆虫を探して

の授業では、探検バックを片手に校庭に出で、植え込みや花壇で昆虫を探して 観察していました。

観察していました。

「ありがいました~。」「先生。見て見て~。ダンゴ虫 」

」

見つけた 昆虫の様子は、さっそくワークシートに記録

昆虫の様子は、さっそくワークシートに記録 します。だんだんと暖かく

します。だんだんと暖かく なってきて、昆虫も元気に活動しはじめてているようです。

なってきて、昆虫も元気に活動しはじめてているようです。

4年生は理科

「ありがいました~。」「先生。見て見て~。ダンゴ虫

見つけた

教職員研修もZoomで

4月20日(火)

児童が下校した後の放課後、先生方が日惜ホールに集合して「Zoomミーティング 」による研修会『年度初めの会

」による研修会『年度初めの会 』を行いました。

』を行いました。

教育講演 は「ネクストGIGAの授業デザイン -普段使いのICT活用を通して-」の演題で、未来教育デザイン代表の平井総一郎先生のお話を、ライブ配信

は「ネクストGIGAの授業デザイン -普段使いのICT活用を通して-」の演題で、未来教育デザイン代表の平井総一郎先生のお話を、ライブ配信 で視聴し、実際に参加体験

で視聴し、実際に参加体験 もしました。

もしました。

講演の中で、先生方が一人1台タブレット端末 を手に講師の先生の質問に答えたり、回答

を手に講師の先生の質問に答えたり、回答 した内容が画面上に表れる様子を体験したり、ICTの活用の効果

した内容が画面上に表れる様子を体験したり、ICTの活用の効果 を実感できる内容の研修会でした。

を実感できる内容の研修会でした。

今後も、一人1台端末の有効な活用方法を研修し、児童の情報活用能力 の育成を図っていきます。

の育成を図っていきます。

児童が下校した後の放課後、先生方が日惜ホールに集合して「Zoomミーティング

教育講演

講演の中で、先生方が一人1台タブレット端末

今後も、一人1台端末の有効な活用方法を研修し、児童の情報活用能力

特別日課の昼休みも元気いっぱい!

4月20日(火)

今日は先生方の研修会 があるので『特別日課

があるので『特別日課 』になっています。昼休み

』になっています。昼休み はいつもの日課よりも短めですが、子どもたちは時間を上手に

はいつもの日課よりも短めですが、子どもたちは時間を上手に 使って、元気いっぱい

使って、元気いっぱい に、たのしく

に、たのしく 、休み時間を過ごしています。

、休み時間を過ごしています。

図書室では、本を借りに来ている児童がいました。カウンターでは図書委員会 の児童が貸し出し作業

の児童が貸し出し作業 を行っていました。

を行っていました。

1年生教室前のオープンスペースでは、1年生が後藤先生と小森先生と一緒に、なかよく 粘土の作品制作中

粘土の作品制作中 でした。力作

でした。力作 ができ上っていました。みんな上手だね~

ができ上っていました。みんな上手だね~

そして校庭は、、、

おにごっこ、ドッジボール、ドッジビー、鉄棒、一輪車、遊具で遊んでいる児童もいます。みんなそれぞれに、昼休み を楽しんで

を楽しんで いました。

いました。

今日は先生方の研修会

図書室では、本を借りに来ている児童がいました。カウンターでは図書委員会

1年生教室前のオープンスペースでは、1年生が後藤先生と小森先生と一緒に、なかよく

そして校庭は、、、

おにごっこ、ドッジボール、ドッジビー、鉄棒、一輪車、遊具で遊んでいる児童もいます。みんなそれぞれに、昼休み

3年生 歯科検診スタート

4月20日(火)

年度初めの健康診断 を計画的に実施しています。今日から『歯科検診

を計画的に実施しています。今日から『歯科検診 』もスタート。会場の日惜ホールには3年生が静かに

』もスタート。会場の日惜ホールには3年生が静かに 集合していました。「お願いします。」のあいさつ

集合していました。「お願いします。」のあいさつ をしたら、一人ずつ先生に

をしたら、一人ずつ先生に 診ていただきます。

診ていただきます。

明日は6年生、来週には1・4年生と、各学年ごとに実施していきますので、ご協力をお願いします。

年度初めの健康診断

明日は6年生、来週には1・4年生と、各学年ごとに実施していきますので、ご協力をお願いします。

2年生 図書室の本の貸出スタート

4月19日(月)

今週から図書室の本 の貸し出し

の貸し出し が始まりました。初日の今日、1時間目にはさっそく、2年1組のみなさんが図書室にやってきました。まず、村野先生に「よろしくおねがいします。」元気に

が始まりました。初日の今日、1時間目にはさっそく、2年1組のみなさんが図書室にやってきました。まず、村野先生に「よろしくおねがいします。」元気に ごあいさつ。村野先生から図書室での決まり

ごあいさつ。村野先生から図書室での決まり をお話していただきました。順番に手の消毒をすませたら、、、

をお話していただきました。順番に手の消毒をすませたら、、、

「どの本 を借りようかな~。」本棚をいろいろ見て

を借りようかな~。」本棚をいろいろ見て 回りましょう。借りる本が決まったら、カウンターに出します。「お願いします。」一人ずつ順番に、担任の先生や村野先生にバーコードを読み取ってもらいます。借りた本は図書袋

回りましょう。借りる本が決まったら、カウンターに出します。「お願いします。」一人ずつ順番に、担任の先生や村野先生にバーコードを読み取ってもらいます。借りた本は図書袋 に入れて持ち運びます。

に入れて持ち運びます。

すてきな本 との出会いが待っています。ぜひ、図書室でいろいろな本を手に取ってみて、たくさん借りてみてください。

との出会いが待っています。ぜひ、図書室でいろいろな本を手に取ってみて、たくさん借りてみてください。

今週から図書室の本

「どの本

すてきな本

入学・進級お祝い献立!

4月15日(木)

今日の給食は『入学 ・進級

・進級 お祝い

お祝い 献立』で「お赤飯・ごま塩・牛乳・鶏の唐揚げ・五目きんぴら・豆腐の澄まし汁・いちごのゼリー」のメニュー

献立』で「お赤飯・ごま塩・牛乳・鶏の唐揚げ・五目きんぴら・豆腐の澄まし汁・いちごのゼリー」のメニュー でした。

でした。

唐揚げ は、サクサクでおいしい味付けでした。いちごゼリー

は、サクサクでおいしい味付けでした。いちごゼリー もいちごの風味がして、とてもおいしい

もいちごの風味がして、とてもおいしい 給食

給食 でした。1年生の教室でも、みんな前向きに座って、もりもりと食べていました。元気が湧いてくる『入学

でした。1年生の教室でも、みんな前向きに座って、もりもりと食べていました。元気が湧いてくる『入学 ・進級

・進級 お祝い

お祝い 献立』でしたね。

献立』でしたね。

1組 2組 3組

今日の給食は『入学

唐揚げ

1組 2組 3組

1年生 学校を探検しよう!

4月15日(木)

1年生 も少しづつ栃木中央小学校

も少しづつ栃木中央小学校 での生活に慣れてきて、元気に過ごしています。今日は生活科の学習

での生活に慣れてきて、元気に過ごしています。今日は生活科の学習 で、担任の先生と一緒に、校内の探検

で、担任の先生と一緒に、校内の探検 を行いました。

を行いました。

それでは出発 静かに

静かに 並んで

並んで 移動しましょう。「ここは何のお部屋かな?」パソコン室

移動しましょう。「ここは何のお部屋かな?」パソコン室 を見学

を見学 した1年生は「研究室

した1年生は「研究室 みたいだね~。」図書室

みたいだね~。」図書室 では、村野先生にも会いました。「ぜひ、本

では、村野先生にも会いました。「ぜひ、本 を借りに来てくださいね。」

を借りに来てくださいね。」

いろいろな特別教室 も興味津々。理科室

も興味津々。理科室 では小暮先生が、テーブルのふたを開けて、中にある水道

では小暮先生が、テーブルのふたを開けて、中にある水道 も見せてくれました。音楽室

も見せてくれました。音楽室 には楽器もいっぱい。4階では、お兄さん・お姉さんが勉強

には楽器もいっぱい。4階では、お兄さん・お姉さんが勉強 している様子も見せてもらいました。

している様子も見せてもらいました。

校長室にも「失礼しま~す。」 「校長先生の写真がたくさんあるね!」続けて職員室にも入りました。「教頭先生、こんにちは

「校長先生の写真がたくさんあるね!」続けて職員室にも入りました。「教頭先生、こんにちは 」「先生の机がいっぱいだ~

」「先生の机がいっぱいだ~ 」

」

とっても広い 栃木中央

栃木中央 小学校。1年生のみなさん、見学の約束

小学校。1年生のみなさん、見学の約束 を守って、静かに並んで探検

を守って、静かに並んで探検 することができましたね

することができましたね 。

。

1年生

それでは出発

いろいろな特別教室

校長室にも「失礼しま~す。」

とっても広い

5・6年生 委員会活動

4月14日(水)

今日の6時間目は、今年度最初の『委員会活動 』で、5・6年生が各委員会ごとの会場に集まりました。栃木中央小学校には、11

』で、5・6年生が各委員会ごとの会場に集まりました。栃木中央小学校には、11 の委員会活動

の委員会活動 があります。

があります。

飼育栽培委員会 環境美化委員会 図書委員会

保健安全委員会 放送委員会 広報委員会

国際理解委員会 企画委員会 体育委員会

なかよし委員会 給食委員会

今日は、委員長・副委員長・書記等の組織づくり を行った後、活動のめあて

を行った後、活動のめあて を話し合ったり当番活動の分担

を話し合ったり当番活動の分担 を決めたりしました。5・6年生のみなさん、よりよい栃木中央小学校

を決めたりしました。5・6年生のみなさん、よりよい栃木中央小学校 になるように、委員会活動

になるように、委員会活動 もがんばってください。

もがんばってください。

今日の6時間目は、今年度最初の『委員会活動

飼育栽培委員会 環境美化委員会 図書委員会

保健安全委員会 放送委員会 広報委員会

国際理解委員会 企画委員会 体育委員会

なかよし委員会 給食委員会

今日は、委員長・副委員長・書記等の組織づくり

元気いっぱい昼休み

4月13日(火)

今日はお天気 が不安定で、朝には雨

が不安定で、朝には雨 も降っていましたが、日中には日

も降っていましたが、日中には日 がさす時間もあって、校庭での体育

がさす時間もあって、校庭での体育 や休み時間の外遊び

や休み時間の外遊び もできました。

もできました。

給食の後、昼休みに校内を回っていると、、、

清掃 の準備で机を前に寄せて

の準備で机を前に寄せて 、教室には一人も残っていないクラスがたくさんありました。校庭では、、、

、教室には一人も残っていないクラスがたくさんありました。校庭では、、、

たくさんの子どもたちが、元気いっぱい 仲良く

仲良く 遊んでいました。ボール遊びに鬼ごっこ、一輪車を上手

遊んでいました。ボール遊びに鬼ごっこ、一輪車を上手 に乗りこなしている児童もいます。栃木中央小学校の昼休み

に乗りこなしている児童もいます。栃木中央小学校の昼休み 、みんなで楽しく

、みんなで楽しく 過ごしています。

過ごしています。

今日はお天気

給食の後、昼休みに校内を回っていると、、、

清掃

たくさんの子どもたちが、元気いっぱい

大きくなりました! 身体計測下学年

4月13日(火)

昨日は上学年(4・5・6年生)が実施した身体計測。今日は下学年(1・2・3年生)のみなさんが、身長と体重の計測 を行いました。

を行いました。

入学したばかりの1年生 も、きちんと並んで日惜ホールに来ることができました。見事な

も、きちんと並んで日惜ホールに来ることができました。見事な 整列、とても姿勢のよい

整列、とても姿勢のよい 体育すわり

体育すわり で、養護教諭の髙久先生のお話を聞きました。それでは、さっそく測りましょう

で、養護教諭の髙久先生のお話を聞きました。それでは、さっそく測りましょう

静かに並んで、きちんと身体計測 をすることができました。

をすることができました。

昨日は上学年(4・5・6年生)が実施した身体計測。今日は下学年(1・2・3年生)のみなさんが、身長と体重の計測

入学したばかりの1年生

静かに並んで、きちんと身体計測

大きくなったかな? 身体計測上学年

4月12日(月)

栃木中央小学校 では、児童の健康や発達の状態を把握し、疾病や異常の有無を早期

では、児童の健康や発達の状態を把握し、疾病や異常の有無を早期 発見・早期対応することができるよう、年間を通して様々な検査や計測

発見・早期対応することができるよう、年間を通して様々な検査や計測 を行っています。今日は上学年

を行っています。今日は上学年 (4・5・6年生)を対象に「身体計測

(4・5・6年生)を対象に「身体計測 」を行い、身長と体重を計測しました。

」を行い、身長と体重を計測しました。

さすが上学年 のみなさん、日惜ホールでは静かに

のみなさん、日惜ホールでは静かに 並んで順番を待つことができました。大きくなったかな?

並んで順番を待つことができました。大きくなったかな?

栃木中央小学校

さすが上学年

6年生 1年生の朝の準備をお手伝い

4月12日(月)

先週金曜日に入学式 を行った1年生

を行った1年生 今朝は登校班のお兄さん・お姉さんと一緒に元気に登校できました。教室に入ったら、ランセルを片付けたり、名札を付けたり、朝の準備

今朝は登校班のお兄さん・お姉さんと一緒に元気に登校できました。教室に入ったら、ランセルを片付けたり、名札を付けたり、朝の準備 がたくさんあります。

がたくさんあります。

頼りになる6年生 が、1年生教室に来て優しくお手伝いをしてくれました。

が、1年生教室に来て優しくお手伝いをしてくれました。

名札を付けたり、ランドセルの中身を片付けたり、ロッカーにランドセルをしまったり、優しく 見守り、ときには手を貸してくれています。

見守り、ときには手を貸してくれています。

1年生のみなさんも、朝の準備が手際よく できました。支度が終わった1年生は、よい姿勢

できました。支度が終わった1年生は、よい姿勢 で先生のお話を待っています。素晴らしい!!

で先生のお話を待っています。素晴らしい!!

1年生のみなさん、がんばりましたね。栃木中央小学校 の生活に少しづつ慣れていきましょう

の生活に少しづつ慣れていきましょう

先週金曜日に入学式

頼りになる6年生

名札を付けたり、ランドセルの中身を片付けたり、ロッカーにランドセルをしまったり、優しく

1年生のみなさんも、朝の準備が手際よく

1年生のみなさん、がんばりましたね。栃木中央小学校

ぴかぴかの1年生 入学式!

4月9日(金)

今日は入学式 。気持ちのよい青空

。気持ちのよい青空 が広がる中、81名のぴかぴか

が広がる中、81名のぴかぴか の1年生

の1年生 が栃木中央小学校

が栃木中央小学校 に登校してきました。昇降口前の『祝

に登校してきました。昇降口前の『祝 入学式

入学式 』の看板で写真を撮ったり、張り出されたクラス名簿で組みを確認

』の看板で写真を撮ったり、張り出されたクラス名簿で組みを確認 したりしてから、吾一広場で受付を行いました。

したりしてから、吾一広場で受付を行いました。

教室ではみんなとてもおりこう 、担任の先生のお話をしっかりと聞いています。名前を呼ばれたら返事をする練習でも、とても元気

、担任の先生のお話をしっかりと聞いています。名前を呼ばれたら返事をする練習でも、とても元気 しっかりと返事ができました。

しっかりと返事ができました。

準備ができたら、お家の方々が見守る拍手の中、体育館に入場です。6年生のお兄さん・お姉さんが入場や退場のお手伝い もしてくれました。担任の先生に名前を

もしてくれました。担任の先生に名前を 呼ばれたら、元気よく「はい。」と返事して

呼ばれたら、元気よく「はい。」と返事して 、手を挙げて

、手を挙げて 起立することができました。

起立することができました。

6年生代表児童 が『歓迎の言葉

が『歓迎の言葉 』の作文

』の作文 を発表

を発表 して、栃木中央小学校

して、栃木中央小学校 の楽しいところを紹介してくれました。保護者のみなさんには、PTA入会式、お迎え当番決めもしていただきました。

の楽しいところを紹介してくれました。保護者のみなさんには、PTA入会式、お迎え当番決めもしていただきました。

1年生のみなさん、栃木中央小学校 はとても楽しい

はとても楽しい 学校です。来週から、交通

学校です。来週から、交通 に気を付けて、元気

に気を付けて、元気 に登校してきてください。

に登校してきてください。

今日は入学式

教室ではみんなとてもおりこう

準備ができたら、お家の方々が見守る拍手の中、体育館に入場です。6年生のお兄さん・お姉さんが入場や退場のお手伝い

6年生代表児童

1年生のみなさん、栃木中央小学校

6年生 大活躍!

4月8日(木)

1学期初日から、6年生は大活躍です。明日予定されている入学式 に向けて、体育館の会場設営

に向けて、体育館の会場設営 や1年教室の飾り付け

や1年教室の飾り付け を、手際よく行いました。

を、手際よく行いました。

さすが栃木中央小学校の 最上級生

最上級生 短時間に集中して会場を整えてくれました。とても頼もしい6年生です。

短時間に集中して会場を整えてくれました。とても頼もしい6年生です。

1学期初日から、6年生は大活躍です。明日予定されている入学式

さすが栃木中央小学校の

令和3年度 新任式・始業式

4月8日(木)

子どもたちの元気な 声が栃木中央小学校

声が栃木中央小学校 に戻ってきました。昇降口では「おはようございます。」と明るい

に戻ってきました。昇降口では「おはようございます。」と明るい あいさつがこだましていました。

あいさつがこだましていました。

1校時にはさっそく『新任式 』。体育館では「密」にならないよう、間隔を空けて、学級1列で並び整列しました。新しく栃木中央小学校にいらした先生方の紹介

』。体育館では「密」にならないよう、間隔を空けて、学級1列で並び整列しました。新しく栃木中央小学校にいらした先生方の紹介 があり、しっかりとお話を聞く

があり、しっかりとお話を聞く ことができました。6年生の代表児童が「お迎えの言葉

ことができました。6年生の代表児童が「お迎えの言葉 」を発表

」を発表 してくれました。

してくれました。

10名の先生方、どうぞよろしくお願いします。

続けて『1学期始業式 』校長先生の話、担任・教職員発表の後、4年生と6年生の代表児童が、今年度頑張りたいことの作文発表をしました。

』校長先生の話、担任・教職員発表の後、4年生と6年生の代表児童が、今年度頑張りたいことの作文発表をしました。

栃木中央小学校に転校してきたお友だちの紹介もありました。

体育館に整列するのは久しぶりでしたが、みんなとてもよい態度で式に臨めました。

続いての学級活動では、新しい教科書 を日惜ホールに取りに来て、各クラスで配付しました。

を日惜ホールに取りに来て、各クラスで配付しました。

どんなことを学習 するのかな、、、しっかりと名前を書いて時間割をよく確かめて

するのかな、、、しっかりと名前を書いて時間割をよく確かめて 持ってきてくださいね。

持ってきてくださいね。

子どもたちの元気な

1校時にはさっそく『新任式

10名の先生方、どうぞよろしくお願いします。

続けて『1学期始業式

栃木中央小学校に転校してきたお友だちの紹介もありました。

体育館に整列するのは久しぶりでしたが、みんなとてもよい態度で式に臨めました。

続いての学級活動では、新しい教科書

どんなことを学習

令和3年度 始まります

4月7日(水)

栃木中央小児童のみなさん、元気に春休みを過ごしていますか。いよいよ明日は始業式。令和3年度が始まります。

校庭の桜の中にはもう散り始めてしまった木もありましたが、東側の桜や花壇の花々はきれい に咲いて、みなさんの登校を待っているかのようです。

に咲いて、みなさんの登校を待っているかのようです。

明日は交通に気を付けて、元気に登校してきてください。

栃木中央小児童のみなさん、元気に春休みを過ごしていますか。いよいよ明日は始業式。令和3年度が始まります。

校庭の桜の中にはもう散り始めてしまった木もありましたが、東側の桜や花壇の花々はきれい

明日は交通に気を付けて、元気に登校してきてください。

最後の一日

本日、令和2年度の修了式を行いました。いよいよ今日で、令和2年度も終了です。各教室で、zoomを使っての修了式、各学級代表児童一人一人に修了証を手渡しました。

それぞれの教室では、子どもたちが姿勢を正し、修了式の様子を見守っています。素晴らしい態度に、1年間の成長を感じます。

最後の学級活動

最後の学級活動

担任から、学びのすがたと修了証を手渡されました。

次に使う学年のため、教室やロッカーの中をきれいにしています。

そして、最後の一斉下校。次に登校するのは、31日の離任式です。

春休み中にしっかりと次の学年への準備をして、夢と希望をもって進級してください。

それぞれの教室では、子どもたちが姿勢を正し、修了式の様子を見守っています。素晴らしい態度に、1年間の成長を感じます。

最後の学級活動

最後の学級活動

担任から、学びのすがたと修了証を手渡されました。

次に使う学年のため、教室やロッカーの中をきれいにしています。

そして、最後の一斉下校。次に登校するのは、31日の離任式です。

春休み中にしっかりと次の学年への準備をして、夢と希望をもって進級してください。

令和2年度卒業式

本日、めでたく83名の卒業生が、本校を巣立っていきました。卒業生、ご家族の皆様、教職員のみの参加ではありましたが、温かく感動的な卒業式でした。

担任に先導され、卒業生が入場します。会場は、祝福の大きな拍手に包まれました。

本日のメイン、卒業証書授与。「小学校を卒業したことを証する」全員堂々と証書を受け取りました。

「別れの言葉」も練習どおり。6年間の学校生活での懐かしい思い出、お世話になった全ての人への感謝、そして、未来への夢と希望を語りました。

最後に、正面に一礼して・・・

最後に、正面に一礼して・・・

いよいよ、卒業生退場!

もう、担任は先導しません。自分の足で、未来に向かって力強く一歩を踏み出します。

本校で学んだ山本有三先生の教えを胸に「たった一人しかない自分を たった一度しかない一生を」大切にしながら、それぞれの進学先で、一人一人が自分のよさを輝かし出し、充実した中学校生活を送ってください。

ご卒業、おめでとうございます。

担任に先導され、卒業生が入場します。会場は、祝福の大きな拍手に包まれました。

本日のメイン、卒業証書授与。「小学校を卒業したことを証する」全員堂々と証書を受け取りました。

「別れの言葉」も練習どおり。6年間の学校生活での懐かしい思い出、お世話になった全ての人への感謝、そして、未来への夢と希望を語りました。

最後に、正面に一礼して・・・

最後に、正面に一礼して・・・いよいよ、卒業生退場!

もう、担任は先導しません。自分の足で、未来に向かって力強く一歩を踏み出します。

本校で学んだ山本有三先生の教えを胸に「たった一人しかない自分を たった一度しかない一生を」大切にしながら、それぞれの進学先で、一人一人が自分のよさを輝かし出し、充実した中学校生活を送ってください。

ご卒業、おめでとうございます。

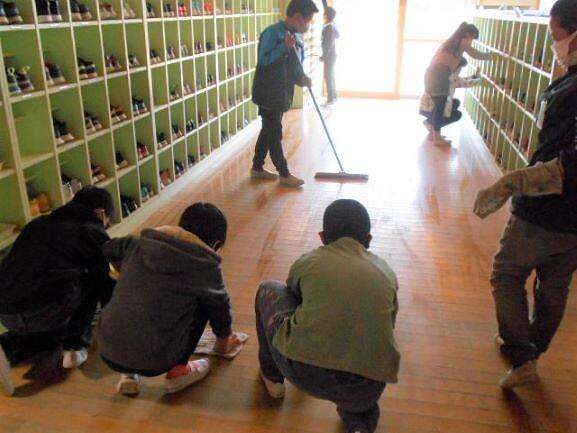

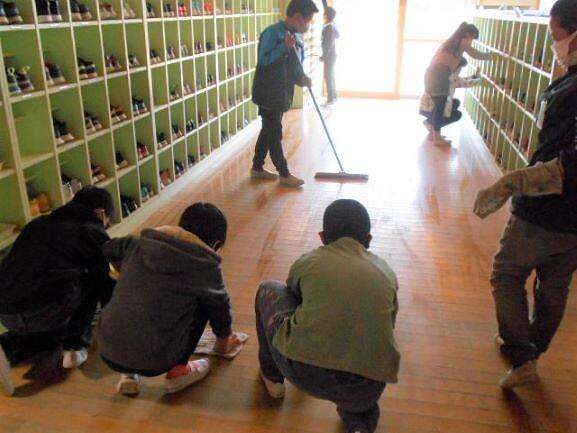

いよいよ明日

いよいよ明日は卒業式です。今日は前日ということで、5年生が大活躍しました。式場の前日準備です。

昇降口や階段をきれいに掃除します。靴箱の中まできれいにしてくれています。

体育館内の準備です。床やいすをきれいにし、ステージ上を整えます。たくさんの祝詞が届いていますので、それもきれいに掲示しました。

会場までの導線もきれいに飾り付け。参加できない在校生からの感謝のメッセージも、きれいに掲示されました。

一人も手を抜くことなく、精一杯の思いを込めて作業した5年生、たいへん立派でした。きっと卒業生からのバトンをしっかり受け取り、立派な最高学年になってくれると思います。

おかげで、明日は素敵な卒業式になりそうです。

昇降口や階段をきれいに掃除します。靴箱の中まできれいにしてくれています。

体育館内の準備です。床やいすをきれいにし、ステージ上を整えます。たくさんの祝詞が届いていますので、それもきれいに掲示しました。

会場までの導線もきれいに飾り付け。参加できない在校生からの感謝のメッセージも、きれいに掲示されました。

一人も手を抜くことなく、精一杯の思いを込めて作業した5年生、たいへん立派でした。きっと卒業生からのバトンをしっかり受け取り、立派な最高学年になってくれると思います。

おかげで、明日は素敵な卒業式になりそうです。

お別れ式

卒業まであと2日。卒業式に参加しない在校生にとって、6年生と一緒に活動できるのは、明日1日となりました。そこで、卒業生と在校生の「お別れ式」を一斉下校に合わせて行いました。

6年生と在校生が向かい合って並びます。

6年生と在校生が向かい合って並びます。

在校生代表に合わせて、6年生への感謝と卒業を祝福する気持ちを、別れの言葉に込めました。

6年生からも、後輩たちへの感謝の言葉と中央小を託す熱い思いを伝えました。

明日の登校が、いよいよ6年生と一緒に学校来られる最後のとき。6年生には、夢の希望を持って未来に羽ばたいてほしいと思います。また、在校生には、5年生を中心に、歴史と伝統ある中央小をよりよい学校にしていけるよう期待します。

6年生と在校生が向かい合って並びます。

6年生と在校生が向かい合って並びます。

在校生代表に合わせて、6年生への感謝と卒業を祝福する気持ちを、別れの言葉に込めました。

6年生からも、後輩たちへの感謝の言葉と中央小を託す熱い思いを伝えました。

明日の登校が、いよいよ6年生と一緒に学校来られる最後のとき。6年生には、夢の希望を持って未来に羽ばたいてほしいと思います。また、在校生には、5年生を中心に、歴史と伝統ある中央小をよりよい学校にしていけるよう期待します。

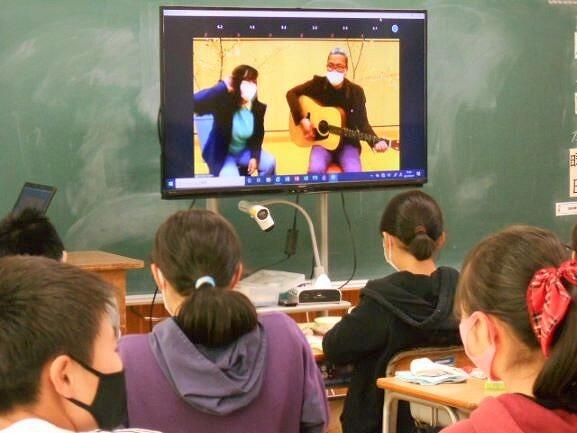

中央小イングリッシュ・タイム

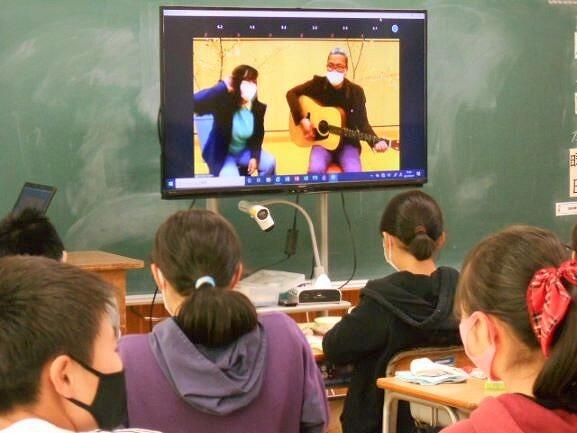

毎週水曜日のお昼の放送は、アリアン先生・ロバート先生による「中央小イングリッシュ・タイム」です。これまで、放送室から声のみの放送でしたが、今日はzoomを使ってお届けしました。

放映前、ちょっと緊張気味の二人でしたが、始まってしまえばいつものように軽快なやり取りで楽しませてくれます。

そして、今日は何と、ロバート先生のギター生演奏による歌も披露してくださいました。

アリアン先生も、打楽器でリズムをとっています。

子どもたちも、食事をしながら素敵な歌声に聞き入っていました。

アリアン先生、ロバート先生、いつも楽しい時間をありがとうございます。ますます英語が楽しくなりますね。

放映前、ちょっと緊張気味の二人でしたが、始まってしまえばいつものように軽快なやり取りで楽しませてくれます。

そして、今日は何と、ロバート先生のギター生演奏による歌も披露してくださいました。

アリアン先生も、打楽器でリズムをとっています。

子どもたちも、食事をしながら素敵な歌声に聞き入っていました。

アリアン先生、ロバート先生、いつも楽しい時間をありがとうございます。ますます英語が楽しくなりますね。

サクラの見ごろは?

昇降口「吾一広場」に、サクラの花が咲いています。

このサクラは、今週金曜日に迫った卒業式に彩りを添えようと、近隣の学校からいただいてきたものです。暖かな日が続いたため、今が見ごろとばかりに満開に咲き誇っています。

一方こちらは・・・

同じくいただいた枝ですが、北側の「日惜ホール」で管理していたため、まだ2~3分咲きといったところでしょうか。19日に満開となるよう調整しながら、卒業生の門出に花を添え、精一杯の祝福を贈りたいと思います。

このサクラは、今週金曜日に迫った卒業式に彩りを添えようと、近隣の学校からいただいてきたものです。暖かな日が続いたため、今が見ごろとばかりに満開に咲き誇っています。

一方こちらは・・・

同じくいただいた枝ですが、北側の「日惜ホール」で管理していたため、まだ2~3分咲きといったところでしょうか。19日に満開となるよう調整しながら、卒業生の門出に花を添え、精一杯の祝福を贈りたいと思います。

新しい班で

今日は水曜日、一斉下校の日です。

でも今日の帰りから、来年度からのから6年生が抜けた新しい班で登下校することになります。

先生方にメンバーを確認してもらいます。確認ができた班から「さようなら。」

新班長さん、しっかり後ろに気を配りながら歩いてくれていますね。

4月からは、新たに1年生も加わります。班長・副班長を中心に、みんなで力を合わせて、交通事故にあわないよう、安全に登下校できるようにしてください。

でも今日の帰りから、来年度からのから6年生が抜けた新しい班で登下校することになります。

先生方にメンバーを確認してもらいます。確認ができた班から「さようなら。」

新班長さん、しっかり後ろに気を配りながら歩いてくれていますね。

4月からは、新たに1年生も加わります。班長・副班長を中心に、みんなで力を合わせて、交通事故にあわないよう、安全に登下校できるようにしてください。

おいしい給食

学校では毎日、おいしい給食をいただいています。毎日の給食が楽しみな児童も大勢います。そんな給食ですが、

← 今日のメニューは、こちら。

← 今日のメニューは、こちら。

ご飯に牛乳、大根のみそ汁とごまあえ、デザートのいちごゼリー、そして、主菜は「豚肉の新生姜焼き」です。

今日は、本日の給食を紹介するため、たくさんのメディアの皆さんが取材に来ました。

配膳から食事の様子をカメラに収められ、いつもよりちょっと緊張気味。

それでも味はバッチリ!みんな黙々と食べています。

食事の後のインタビュー。みんなどんな感想を持ったのかな?きっとおいしくいただいたことでしょう。

← 今日のメニューは、こちら。

← 今日のメニューは、こちら。ご飯に牛乳、大根のみそ汁とごまあえ、デザートのいちごゼリー、そして、主菜は「豚肉の新生姜焼き」です。

今日は、本日の給食を紹介するため、たくさんのメディアの皆さんが取材に来ました。

配膳から食事の様子をカメラに収められ、いつもよりちょっと緊張気味。

それでも味はバッチリ!みんな黙々と食べています。

食事の後のインタビュー。みんなどんな感想を持ったのかな?きっとおいしくいただいたことでしょう。

卒業式々場づくり

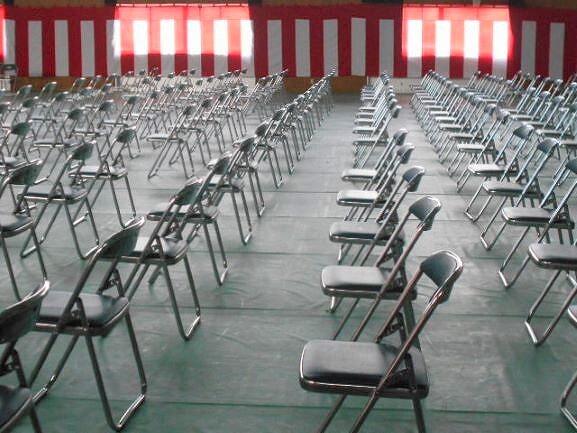

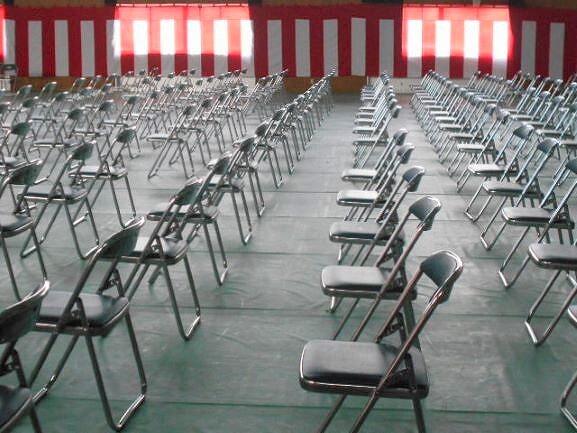

再来週の金曜日は、いよいよ卒業式です。6年生も、旅立ちの時が近づいてきました。今日はそんな6年生のため、5年生が卒業式の式場を設営しました。

まずは、フロアにシートを敷きます。曲がらないように、真っすぐに、しわものばして、丁寧に。

続いての作業は、椅子運び。じんかい戦術であっという間に運び終わりました。

運んだ椅子を丁寧に並べます。椅子と椅子の間隔を空けて、縦・横も曲がっていないか厳しくチェック!

ご覧ください。美しく整った会場です。

6年生が気持ちよく卒業できるように、心をこめて作業しました。きっと、1年後の自分たちを思い浮かべながら、「いよいよ、自分たちが最高学年になるんだ。」という自覚を高めたことでしょう。

お疲れさまでした。

まずは、フロアにシートを敷きます。曲がらないように、真っすぐに、しわものばして、丁寧に。

続いての作業は、椅子運び。じんかい戦術であっという間に運び終わりました。

運んだ椅子を丁寧に並べます。椅子と椅子の間隔を空けて、縦・横も曲がっていないか厳しくチェック!

ご覧ください。美しく整った会場です。

6年生が気持ちよく卒業できるように、心をこめて作業しました。きっと、1年後の自分たちを思い浮かべながら、「いよいよ、自分たちが最高学年になるんだ。」という自覚を高めたことでしょう。

お疲れさまでした。

お世話になりました

2月26日で、昨年10月からお世話になっていた須釜淳子先生、風岡風雅先生、松本隼人先生の勤務が終了しました。また、これに先立ち、7月からお世話になっていた佐藤美優先生も勤務を終えています。

須釜先生 室岡先生

松本先生 佐藤先生

4人の先生方には、たくさんの学年で大勢の子どもたちがお世話になりました。今後は、新たな学校で活躍される方、大学に戻って勉学に励む方など様々ですが、先生方の御健康と御多幸をお祈りします。お別れするのは寂しいですが、いつまでもお元気でお過ごしください。ありがとうございました。

須釜先生 室岡先生

松本先生 佐藤先生

4人の先生方には、たくさんの学年で大勢の子どもたちがお世話になりました。今後は、新たな学校で活躍される方、大学に戻って勉学に励む方など様々ですが、先生方の御健康と御多幸をお祈りします。お別れするのは寂しいですが、いつまでもお元気でお過ごしください。ありがとうございました。

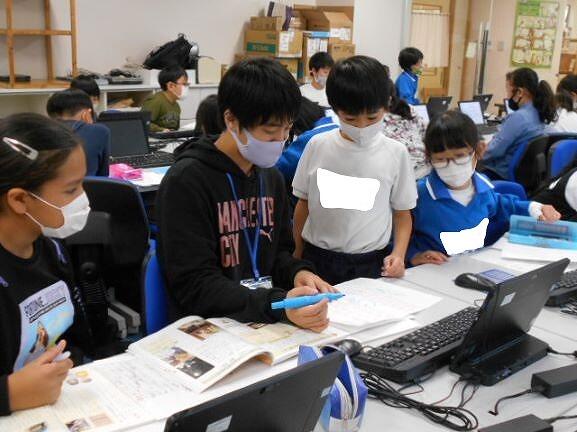

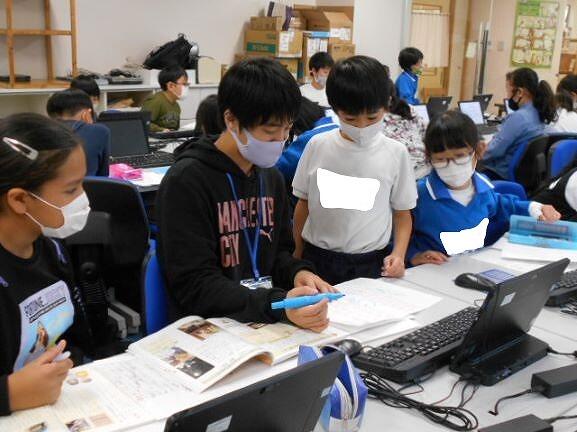

先輩に学ぶ

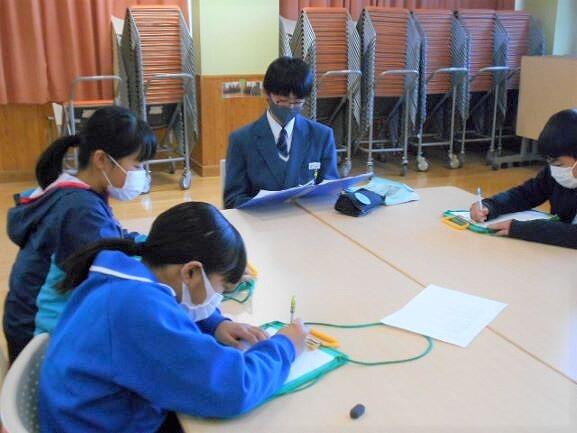

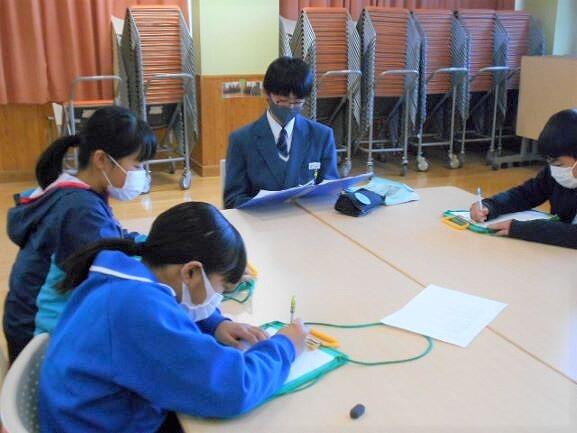

あと1カ月ほどで6年生は卒業です。4月から始まる中学校での生活に、期待とともに不安なこともあるようです。そんな不安を少しでも取り除くことができればと、西中1年生の先輩たちがやってきました。

勉強のこと、部活動のこと、先輩のこと、気になることはたくさんあります。18のグループに分かれていろいろと質問します。そんな質問一つ一つに、丁寧に答えてくれました。

6年生の不安もきっと解消されたことでしょう。それと同時に、今何をするべきかがはっきりとし、中学校への大きな期待も膨らんだことと思います。

進学先はそれぞれですが、きっと明るく楽しい中学校生活が待っていますよ。ガンバレ6年生!

勉強のこと、部活動のこと、先輩のこと、気になることはたくさんあります。18のグループに分かれていろいろと質問します。そんな質問一つ一つに、丁寧に答えてくれました。

6年生の不安もきっと解消されたことでしょう。それと同時に、今何をするべきかがはっきりとし、中学校への大きな期待も膨らんだことと思います。

進学先はそれぞれですが、きっと明るく楽しい中学校生活が待っていますよ。ガンバレ6年生!

ミシンボランティア

5年生が、家庭科でエプロンを作っています。ミシンを使って仕上げますが、ミシンを扱うのは初めての児童がほとんど!悪戦苦闘は必至です。

そこで、保護者の皆様にミシンボランティアとしてご協力いただきました。

子どもたち一人一人を温かく見守りながら、丁寧にご指導いただきました。子どもたちも、慣れないミシンに苦労しながらも、頑張ってエプロンづくりに取り組んでいました。

いい作品に仕上がるといいですね。ご協力いただいた皆様、お世話になりありがとうございました。

そこで、保護者の皆様にミシンボランティアとしてご協力いただきました。

子どもたち一人一人を温かく見守りながら、丁寧にご指導いただきました。子どもたちも、慣れないミシンに苦労しながらも、頑張ってエプロンづくりに取り組んでいました。

いい作品に仕上がるといいですね。ご協力いただいた皆様、お世話になりありがとうございました。

最後のなかよし班活動

本年度2学期から活動が始まった「なかよし班」での異学年交流遊び。いよいよそれも今日が最後となりました。

「今日は何して遊ぶ?」

「今日は何して遊ぶ?」

上級生が、優しく下級生に話しかけます。こういった光景が、異学年交流の良さ。

風船バレー UNO 鬼ごっご

フルーツバスケット ドミノ倒し

どのグループも、最後を惜しんで仲良く遊ぶことができました。6年生を中心に、とても貴重な交流となりました。

なかよし班での清掃はまだ続きます。そちらも力を合わせて頑張りましょう。

「今日は何して遊ぶ?」

「今日は何して遊ぶ?」上級生が、優しく下級生に話しかけます。こういった光景が、異学年交流の良さ。

風船バレー UNO 鬼ごっご

フルーツバスケット ドミノ倒し

どのグループも、最後を惜しんで仲良く遊ぶことができました。6年生を中心に、とても貴重な交流となりました。

なかよし班での清掃はまだ続きます。そちらも力を合わせて頑張りましょう。

2年生図工ボランティア

2年生が、図工でカッターを使います。多くの2年生にとって、初めて使うカッターです。間違った使い方や危険な使い方をすると大けがのもと!

そこで、今週は各クラスに図工ボランティアの皆さんに入っていただき、カッターの使い方を支援していただきました。

慣れないカッターも、大人の人に見守られ、優しく教えていただいたおかげで、安心して使うことができました。カッターが上手に使えるようになると、作品づくりの幅が大きく広がりますね。

お世話になった皆様、ありがとうございました。

そこで、今週は各クラスに図工ボランティアの皆さんに入っていただき、カッターの使い方を支援していただきました。

慣れないカッターも、大人の人に見守られ、優しく教えていただいたおかげで、安心して使うことができました。カッターが上手に使えるようになると、作品づくりの幅が大きく広がりますね。

お世話になった皆様、ありがとうございました。

学校運営協議会

本日、本年度最後の学校運営協議会を開催しました。コロナ禍のため、学校にお越しいただく機会が少なかった委員の皆様ですが、まずは児童の学習の様子を御覧いただきました。

子どもたちが熱心に学習に取り組む様子を間近に見ていただきました。

続いて「今年度の学校評価」とその結果に基づいた「次年度と学校経営方針(案)」についてご協議いただきました。

・休校により授業内容が心配であったが、履修できる見通しで安心した。

・子どもたちの明るいあいさつや笑顔が、ボランティアの活力となる。

・マスク生活で顔が見えないため、子どもの表情や内面の観察が難しいだろうが、変化を見逃さないようお願いしたい。

など、今後の学校運営の参考となる貴重な御意見をいただきました。

子どもたちが熱心に学習に取り組む様子を間近に見ていただきました。

続いて「今年度の学校評価」とその結果に基づいた「次年度と学校経営方針(案)」についてご協議いただきました。

・休校により授業内容が心配であったが、履修できる見通しで安心した。

・子どもたちの明るいあいさつや笑顔が、ボランティアの活力となる。

・マスク生活で顔が見えないため、子どもの表情や内面の観察が難しいだろうが、変化を見逃さないようお願いしたい。

など、今後の学校運営の参考となる貴重な御意見をいただきました。

6年生に感謝する会②

「6年生に感謝する会」の後半の活動が始まりました。

後半の最初は、6年生へのプレゼント贈呈です。今年のプレゼントは何でしょう・・・?

1年生がグループを代表して贈呈します

1年生がグループを代表して贈呈します

今年のプレゼントは、班のみんなのメッセージが入った2021年度のカレンダーでした。これから1年間、このカレンダーを使って中央小のことを思い出してくださいね。

最後に、各学年から感謝のビデオメッセージを送りました。

各学年からの心のこもったメッセージ。6年間を振り返って聞き入る6年生。在校生の気持ちは、6年生の心にもしっかり届きました。

今年度はコロナの関係で、運動会や発表会など、6年生の活躍を在校生をはじめ大勢の方に見ていただく機会はほとんどもてませんでした。しかし、日常生活の中の「あいさつ」「規律ある生活」「清掃への取組」など様々な場面で、下級生によい手本を示してくれました。卒業まであとわずかですが、中学校でも「たった一人の自分、たった一度の一生」を大切にして、それぞれの良さを輝かせてください。

後半の最初は、6年生へのプレゼント贈呈です。今年のプレゼントは何でしょう・・・?

1年生がグループを代表して贈呈します

1年生がグループを代表して贈呈します

今年のプレゼントは、班のみんなのメッセージが入った2021年度のカレンダーでした。これから1年間、このカレンダーを使って中央小のことを思い出してくださいね。

最後に、各学年から感謝のビデオメッセージを送りました。

各学年からの心のこもったメッセージ。6年間を振り返って聞き入る6年生。在校生の気持ちは、6年生の心にもしっかり届きました。

今年度はコロナの関係で、運動会や発表会など、6年生の活躍を在校生をはじめ大勢の方に見ていただく機会はほとんどもてませんでした。しかし、日常生活の中の「あいさつ」「規律ある生活」「清掃への取組」など様々な場面で、下級生によい手本を示してくれました。卒業まであとわずかですが、中学校でも「たった一人の自分、たった一度の一生」を大切にして、それぞれの良さを輝かせてください。

6年生に感謝する会①

本日「6年生に感謝する会」を実施しました。6年生も、卒業までいよいよ1カ月余りとなりました。これまで最高学年として、下級生のお手本となり中央小をリードしてくれた6年生。在校生から感謝の気持ちを贈ります。

最初の活動は「6年生の思い出クイズ」です。

学校での好きな場所、好きな給食、心に残った行事、楽しいと感じる時間、担任の先生に関するクイズなど、知られざる6年生の一面を知ることができました。

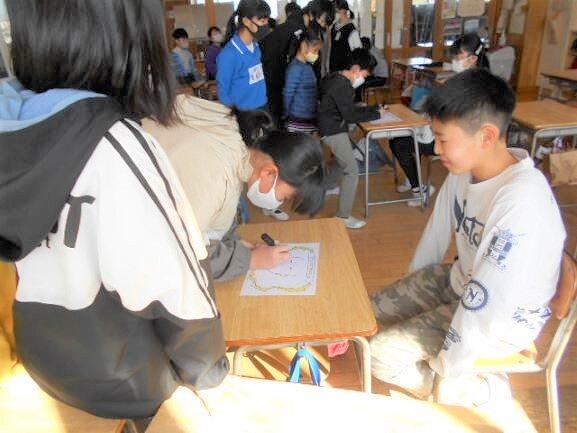

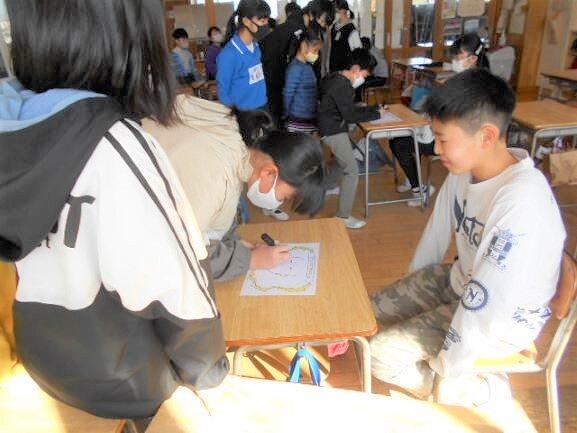

次の活動は「6年生の似顔絵リレー」です。1~5年生が「輪郭・目・鼻」といった具合に、パーツごとに6年生の似顔絵を描いていきます。

さて、どんな作品ができあがったでしょう。

なかなか素敵に描けましたね。

次はどんな活動が待っているのかな?②に続きます・・・。

最初の活動は「6年生の思い出クイズ」です。

学校での好きな場所、好きな給食、心に残った行事、楽しいと感じる時間、担任の先生に関するクイズなど、知られざる6年生の一面を知ることができました。

次の活動は「6年生の似顔絵リレー」です。1~5年生が「輪郭・目・鼻」といった具合に、パーツごとに6年生の似顔絵を描いていきます。

さて、どんな作品ができあがったでしょう。

なかなか素敵に描けましたね。

次はどんな活動が待っているのかな?②に続きます・・・。

風の強い日

昨日から今日にかけて、栃木市内にも強風が吹きました。昨日などは雨も伴い、傘をさしての登下校はたいへんだったのではないでしょうか。

そんな強い風の中、校庭では子どもたちの楽しそうな姿でにぎわいました。

1年生です。生活科で凧を作りました。今日は絶好の凧揚げ日和。風をうまく利用して、上手に凧を揚げていました。

中には、勢い余って友達の凧と絡まってしまう場面もありましたが、それもご愛敬です。とにかく元気いっぱい、正に「子どもは風の子」、体全体で風の力を感じていたようです。

そんな強い風の中、校庭では子どもたちの楽しそうな姿でにぎわいました。

1年生です。生活科で凧を作りました。今日は絶好の凧揚げ日和。風をうまく利用して、上手に凧を揚げていました。

中には、勢い余って友達の凧と絡まってしまう場面もありましたが、それもご愛敬です。とにかく元気いっぱい、正に「子どもは風の子」、体全体で風の力を感じていたようです。

しもつかれの話

昨日は初午でした。そこで、今日の給食のメニューは・・・・・

「赤飯」と「しもつかれ」、それと「もろの甘酢あんかけ」「濃しょう汁」でした。

給食に先立ち、栃木市在住の語り部、間中一代さんにお越しいただき、第4学年を対象に、本日のメニューに関わりのあるお話をお聞きしました。

しもつかれがなぜ作られるようになったのか、大豆やサケの頭が入っているのはなぜかなど、楽しく分かりやすく話していただきました。

また、しもつかれには欠かせない道具「鬼おろし」も、たくさんの種類を用意していただき、子どもたちも興味をもって見入っていました。きっと今日の給食は、一味違ったのでなないでしょうか。

「赤飯」と「しもつかれ」、それと「もろの甘酢あんかけ」「濃しょう汁」でした。

給食に先立ち、栃木市在住の語り部、間中一代さんにお越しいただき、第4学年を対象に、本日のメニューに関わりのあるお話をお聞きしました。

しもつかれがなぜ作られるようになったのか、大豆やサケの頭が入っているのはなぜかなど、楽しく分かりやすく話していただきました。

また、しもつかれには欠かせない道具「鬼おろし」も、たくさんの種類を用意していただき、子どもたちも興味をもって見入っていました。きっと今日の給食は、一味違ったのでなないでしょうか。

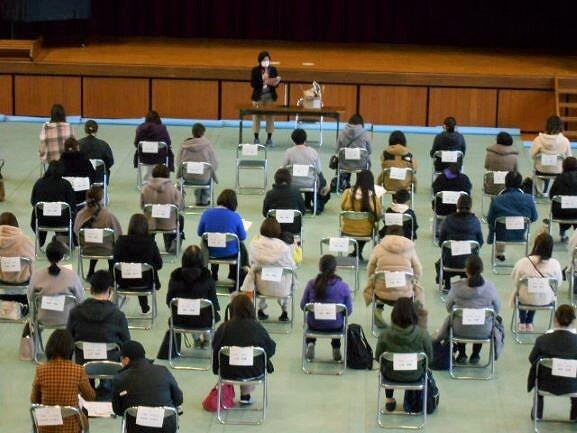

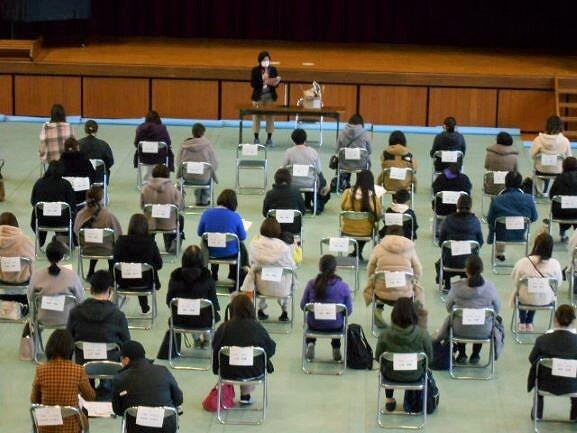

新入生保護者説明会

令和3年度入学児童の保護者説明会を開催しました。来年度の入学予定は78名。例年であれば「一日入学」として来入児も一緒に来ていましたが、今回は感染症予防のため保護者の方のみに御参加いただきました。

密にならないよう十分に間隔を空けました。

密にならないよう十分に間隔を空けました。

各担当から、入学に際して大切な内容について説明しました。

PTA会長さんからもご挨拶をいただき、次年度の役員候補も決定しました。

最後に教材を購入していただき、全日程終了です。

新入生の入学を、学校中のみんなが心待ちにしています。4月から元気に登校できるよう、健康には十分気を付けてください。また、保護者の皆様には入学までの御準備などお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

密にならないよう十分に間隔を空けました。

密にならないよう十分に間隔を空けました。

各担当から、入学に際して大切な内容について説明しました。

PTA会長さんからもご挨拶をいただき、次年度の役員候補も決定しました。

最後に教材を購入していただき、全日程終了です。

新入生の入学を、学校中のみんなが心待ちにしています。4月から元気に登校できるよう、健康には十分気を付けてください。また、保護者の皆様には入学までの御準備などお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

調理員さんから

給食週間4日目の今日は、調理員さんから調理場の様子について紹介がありました。

朝早くから出勤して、業者から食材を受け取ります。野菜などは何度も洗ってから下ごしらえです。衛生に気を付けて調理、中心温度などもしっかり測ります。作る給食はおよそ850人分。「おいしく食べてね」と願いを込めて配食します。

給食ができるまで

給食ができるまで

給食が終わってもまだ仕事は続きます。使った食器をきれいに洗浄、調理場もきれいにお掃除して次の日に備えます。

これを毎日、本当にありがたいことです。毎日の給食、当たり前と思わずに感謝していただきたいですね。

朝早くから出勤して、業者から食材を受け取ります。野菜などは何度も洗ってから下ごしらえです。衛生に気を付けて調理、中心温度などもしっかり測ります。作る給食はおよそ850人分。「おいしく食べてね」と願いを込めて配食します。

給食ができるまで

給食ができるまで給食が終わってもまだ仕事は続きます。使った食器をきれいに洗浄、調理場もきれいにお掃除して次の日に備えます。

これを毎日、本当にありがたいことです。毎日の給食、当たり前と思わずに感謝していただきたいですね。

給食クイズ

給食週間3日目の今日は、給食委員会の委員長さんから「給食クイズ」が出されました。

「給食が始まったのは何年前か?その時のメニューや理由は?」や「栃木市や県産の食材」に関するクイズ全5問を出題。

最後に、お世話になっている多くの方への感謝を呼びかけました。

「給食が始まったのは何年前か?その時のメニューや理由は?」や「栃木市や県産の食材」に関するクイズ全5問を出題。

最後に、お世話になっている多くの方への感謝を呼びかけました。

給食週間

今週一週間は、本校の給食週間です。

初日の今日は、栄養教諭から「給食の歴史」についての校内放送がありました。

給食が初めて提供されたのは、今から約130年も前の1889年(明治22年)、山形県鶴岡市の私立中愛小学校だと言われています。貧しくて弁当を持ってこられない子どもたちのために、学校を創ったお坊さんたちが托鉢をして得たお金で、昼食を提供したのが始まりだそうです。

その後、太平洋戦争による食糧不足により一時中止されるも、戦後復活し、現在まで続いています。

当初の貧困などによる欠食児童への対策から、現在では栄養の摂取のみならず、健全な食生活を営むことができる判断力や望ましい食習慣、食文化への理解など、教育の一環として目的も多岐にわたっています。

初日の今日は、栄養教諭から「給食の歴史」についての校内放送がありました。

給食が初めて提供されたのは、今から約130年も前の1889年(明治22年)、山形県鶴岡市の私立中愛小学校だと言われています。貧しくて弁当を持ってこられない子どもたちのために、学校を創ったお坊さんたちが托鉢をして得たお金で、昼食を提供したのが始まりだそうです。

その後、太平洋戦争による食糧不足により一時中止されるも、戦後復活し、現在まで続いています。

当初の貧困などによる欠食児童への対策から、現在では栄養の摂取のみならず、健全な食生活を営むことができる判断力や望ましい食習慣、食文化への理解など、教育の一環として目的も多岐にわたっています。

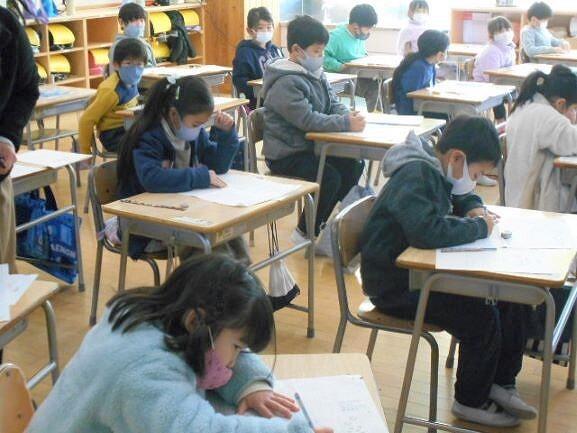

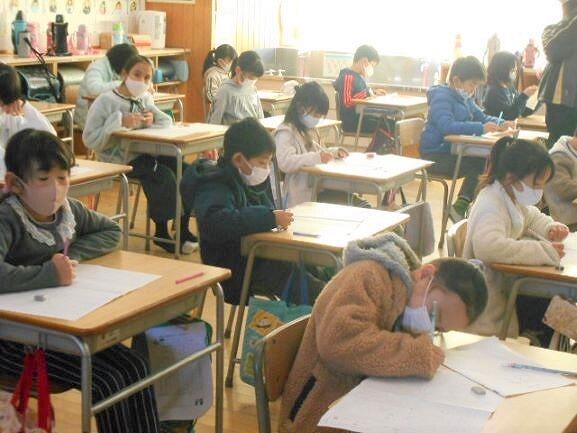

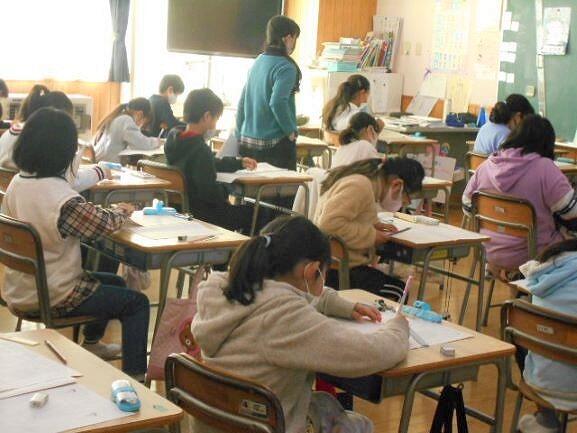

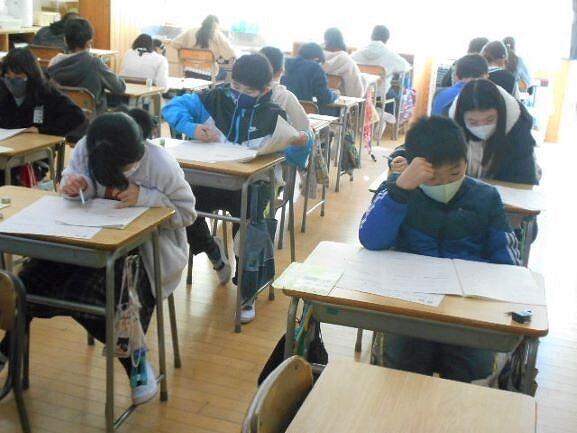

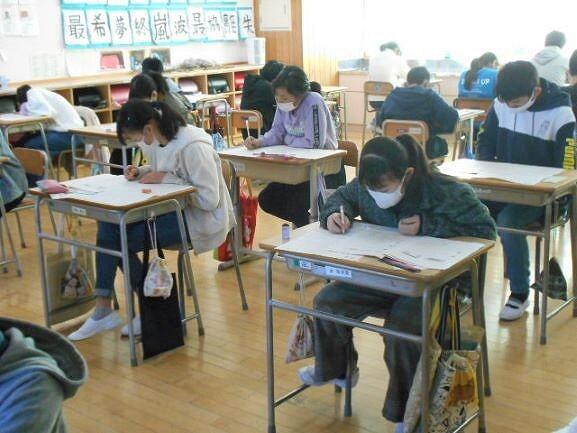

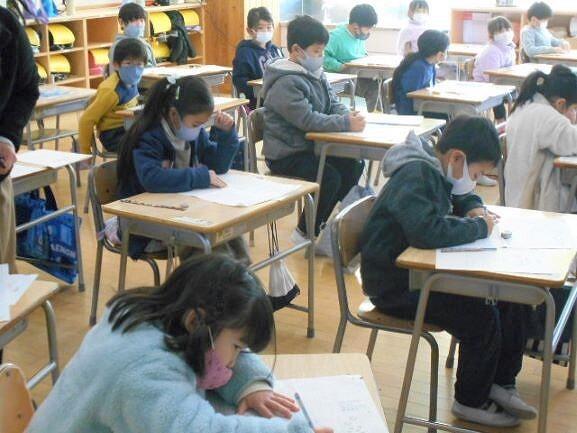

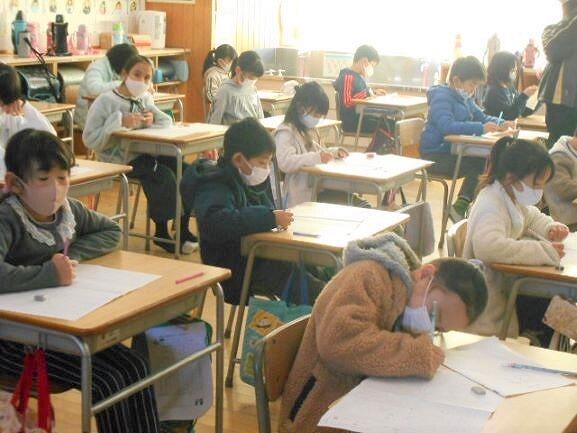

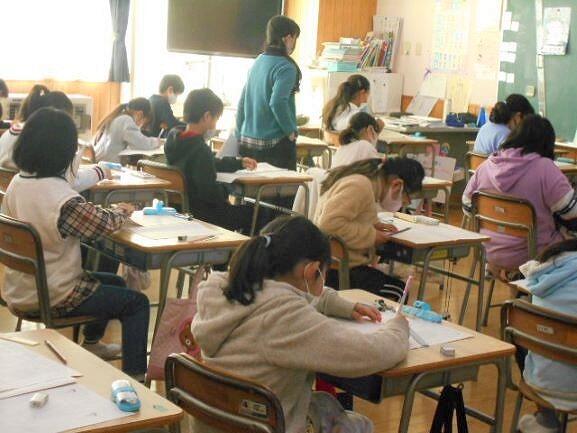

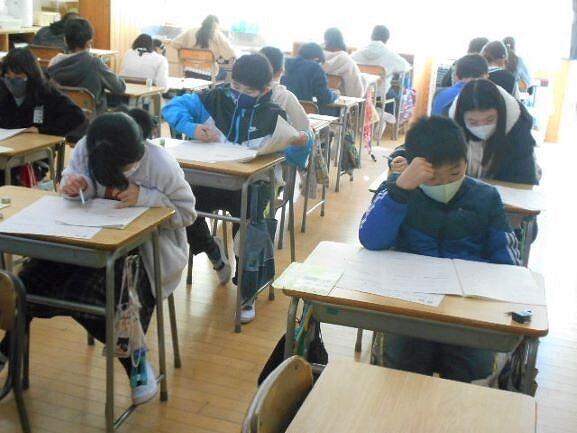

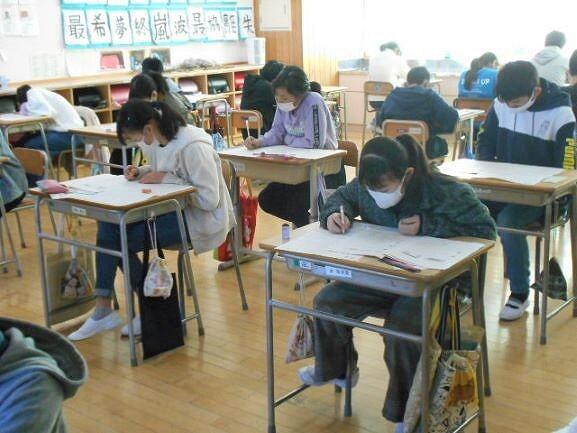

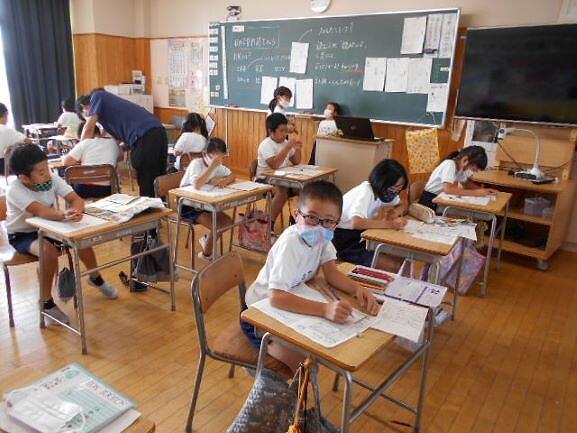

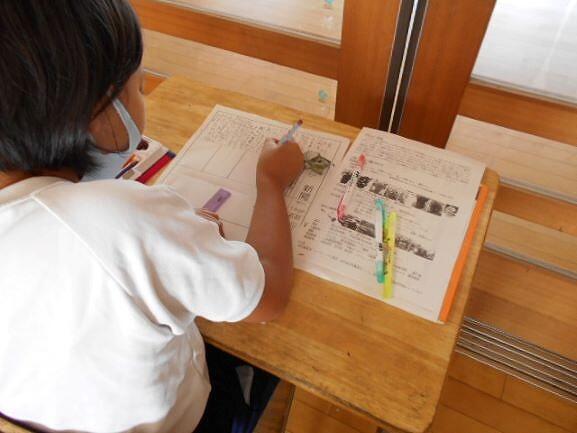

学力テスト

今日、学力テストを実施しました。教科は、2校時目に国語、3校時目に算数です。

どの学年も真剣に問題と向き合っていました。それぞれの子どもたちが「これまでの学びがどのくらい身に付いたか」「今後力を入れていくべき内容は何か」を確認し、主体的に学習と向き合えるよう、有効に活用していきたいと思います。

同時に、教師側として「今後の指導の工夫・改善」につなげることが出来るよう努めていきたいと思います。

どの学年も真剣に問題と向き合っていました。それぞれの子どもたちが「これまでの学びがどのくらい身に付いたか」「今後力を入れていくべき内容は何か」を確認し、主体的に学習と向き合えるよう、有効に活用していきたいと思います。

同時に、教師側として「今後の指導の工夫・改善」につなげることが出来るよう努めていきたいと思います。

登校班編成会議

今日は、来年度に向けて新登校班の編成をしました。

それぞれの集合場所に集まり、新入生の有無を確認、新たな班員名簿を作成しました。さらに、集合場所や集合時刻・通学路を再度確認します。

最後に、新入生へのお知らせに「集合場所」「集合時刻」を記入し、次年度に備えました。

あと2カ月少々で6年生も卒業です。班長が代わる登校班もあります。これからも交通事故にあわないよう、班員みんなで協力し助け合って登下校ができるようにしてください。

それぞれの集合場所に集まり、新入生の有無を確認、新たな班員名簿を作成しました。さらに、集合場所や集合時刻・通学路を再度確認します。

最後に、新入生へのお知らせに「集合場所」「集合時刻」を記入し、次年度に備えました。

あと2カ月少々で6年生も卒業です。班長が代わる登校班もあります。これからも交通事故にあわないよう、班員みんなで協力し助け合って登下校ができるようにしてください。

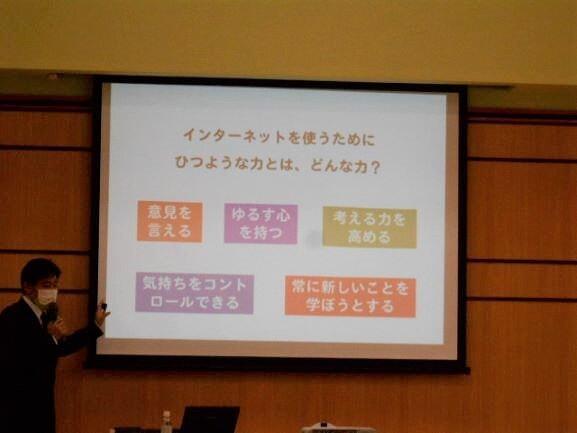

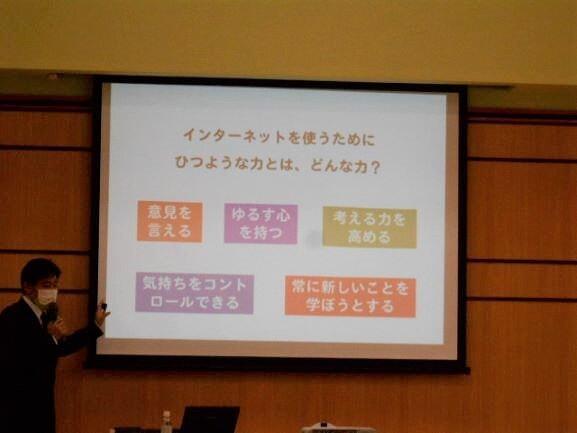

ネット時代の歩き方

今日、ロジカルキット代表の下田太一先生をお招きして、5年生を対象に「ネット時代の歩き方~スマホと向き合う準備をしよう~」と題して、親子学び合い事業を実施しました。

蜜を避けるため、間隔を空けながら、1クラスずつ日惜ホールで授業を行いました。

講師の下田先生

講師の下田先生

身近な事例を交えて、インターネットとどう向き合うか、どんな危険が潜んでいるか、子どもたちにも分かりやすく話してくださいました。

最後に「インターネットを使うために必要な力」は何か、

① 自分の意見が言えること

② 相手を許す心をもてること

③ 考える力を高めること

④ 自分の気持ちをコントロールできること

⑤ 常に新しいことを学ぼうとすること

と、まとめてくださいました。

気付かないうちにネットに操られてしまわないように、今日の学習を生かしていきましょう。

蜜を避けるため、間隔を空けながら、1クラスずつ日惜ホールで授業を行いました。

講師の下田先生

講師の下田先生身近な事例を交えて、インターネットとどう向き合うか、どんな危険が潜んでいるか、子どもたちにも分かりやすく話してくださいました。

最後に「インターネットを使うために必要な力」は何か、

① 自分の意見が言えること

② 相手を許す心をもてること

③ 考える力を高めること

④ 自分の気持ちをコントロールできること

⑤ 常に新しいことを学ぼうとすること

と、まとめてくださいました。

気付かないうちにネットに操られてしまわないように、今日の学習を生かしていきましょう。

第3学期スタート

今日から第3学期がスタートしました。昇降口には、子どもたちの元気な笑顔がはじけます。「おはようございます。」の元気な声、子どもたちが戻った学校は、一斉に動き出したように感じます。

コロナウイルス感染症の警戒度が「特定警戒」となりましたので、教室に入る前に健康チェックをしています。

令和2年度を締めくくる3学期。「仕上げの冬」の充実と「張り切る春」への地固めをしっかりしていきたいですね。

コロナウイルス感染症の警戒度が「特定警戒」となりましたので、教室に入る前に健康チェックをしています。

令和2年度を締めくくる3学期。「仕上げの冬」の充実と「張り切る春」への地固めをしっかりしていきたいですね。

中央小からの脱出②

児童集会「中央小学校からの脱出~〇〇先生を探せ~」の続報です。

謎解きをしながら脱出の鍵を探すこのゲーム。ゴールまでの早さを競うのではなく、内緒に設定された時間にできるだけ近いタイムでクリアすることが重要でした。

そして、その脱出設定時間は「37分」

この時間に最も近いタイムでクリアしたのは・・・・・「赤の17班」でした。

おめでとう!

おめでとう!

そして驚きなのは、そのタイム。なんと「37分01秒」という、わずか1秒差のゴールイン!すごい!!!

メダルをかけてもらい、みんなで喜びを分かち合いました。

謎解きをしながら脱出の鍵を探すこのゲーム。ゴールまでの早さを競うのではなく、内緒に設定された時間にできるだけ近いタイムでクリアすることが重要でした。

そして、その脱出設定時間は「37分」

この時間に最も近いタイムでクリアしたのは・・・・・「赤の17班」でした。

おめでとう!

おめでとう!そして驚きなのは、そのタイム。なんと「37分01秒」という、わずか1秒差のゴールイン!すごい!!!

メダルをかけてもらい、みんなで喜びを分かち合いました。

中央小からの脱出①

企画委員会の主催による児童集会「中央小学校からの脱出~〇〇先生を探せ~」が実施されました。どんなゲームかな?

真剣に説明を聞きます。

真剣に説明を聞きます。

子どもたちは、なかよし班でチェックポイントを回り、先生からクイズを出してもらいます。なかなか難しいクイズですよ。

低学年向け:「な な な な な な な」これなんだ?

低学年向け:「な な な な な な な」これなんだ?

中学年向け:「牛」が「石」になっちゃった。いったい何をした?

中学年向け:「牛」が「石」になっちゃった。いったい何をした?

高学年向け:この絵が表すのは?「5」が崖から落ちてます。

高学年向け:この絵が表すのは?「5」が崖から落ちてます。

他にもたくさんのクイズが出題されました。クイズに正解すると「キーワード」を一文字もらえます。

カードにキーワードがどんどん書き加えられます。

カードにキーワードがどんどん書き加えられます。

全てのクイズに正解し、もらったキーワードを並べ替えると、ある部屋の名前に。そこに行って脱出に必要な鍵をもつ先生を探し、鍵をゲットできれば脱出成功!

見事にゴール! 鍵をゲット!

全員、見事に鍵をゲット。脱出に成功したようです。

1年生から6年生までがいるなかよし班。上学年はリーダーシップを発揮し、優しく下級生の面倒を見て活動していました。班のメンバーも、全員が協力し合って謎解きに挑戦し、素敵な思い出ができました。

真剣に説明を聞きます。

真剣に説明を聞きます。子どもたちは、なかよし班でチェックポイントを回り、先生からクイズを出してもらいます。なかなか難しいクイズですよ。

低学年向け:「な な な な な な な」これなんだ?

低学年向け:「な な な な な な な」これなんだ? 中学年向け:「牛」が「石」になっちゃった。いったい何をした?

中学年向け:「牛」が「石」になっちゃった。いったい何をした? 高学年向け:この絵が表すのは?「5」が崖から落ちてます。

高学年向け:この絵が表すのは?「5」が崖から落ちてます。他にもたくさんのクイズが出題されました。クイズに正解すると「キーワード」を一文字もらえます。

カードにキーワードがどんどん書き加えられます。

カードにキーワードがどんどん書き加えられます。全てのクイズに正解し、もらったキーワードを並べ替えると、ある部屋の名前に。そこに行って脱出に必要な鍵をもつ先生を探し、鍵をゲットできれば脱出成功!

見事にゴール! 鍵をゲット!

全員、見事に鍵をゲット。脱出に成功したようです。

1年生から6年生までがいるなかよし班。上学年はリーダーシップを発揮し、優しく下級生の面倒を見て活動していました。班のメンバーも、全員が協力し合って謎解きに挑戦し、素敵な思い出ができました。

陸上競技指導者表彰

この度、長年にわたる小学生陸上競技の普及発展への貢献が評価され、本校の八城佳教諭が、公益財団法人日本陸上競技連盟及び公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団より、2020年度少年少女陸上競技指導者表彰(安藤百福記念章)を授与されました。

栃木陸上競技協会 渡邊方夫 理事長より、表彰状と記念章を授与していただきました。おめでとうございます。今後のますますの活躍を期待します。

栃木陸上競技協会 渡邊方夫 理事長より、表彰状と記念章を授与していただきました。おめでとうございます。今後のますますの活躍を期待します。

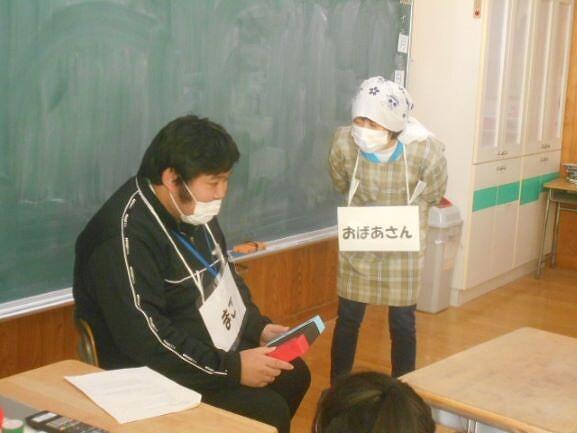

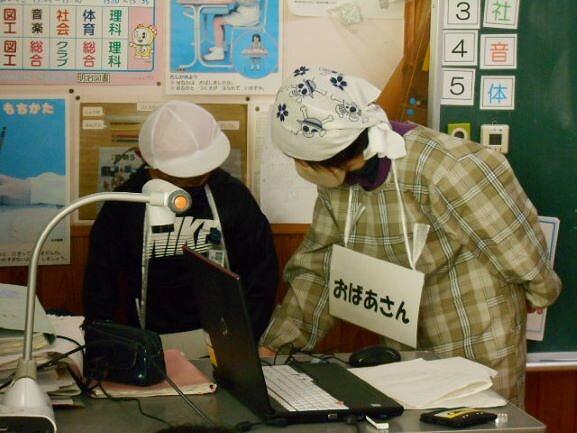

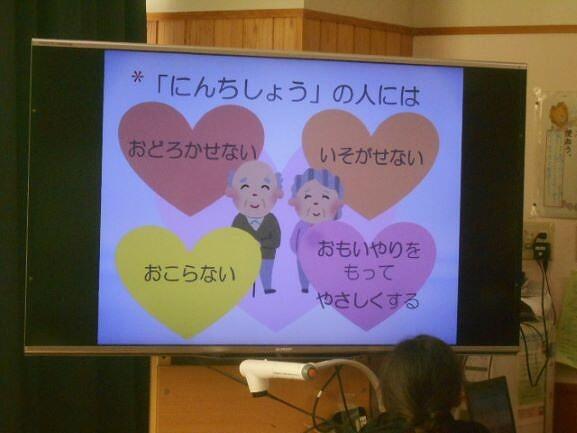

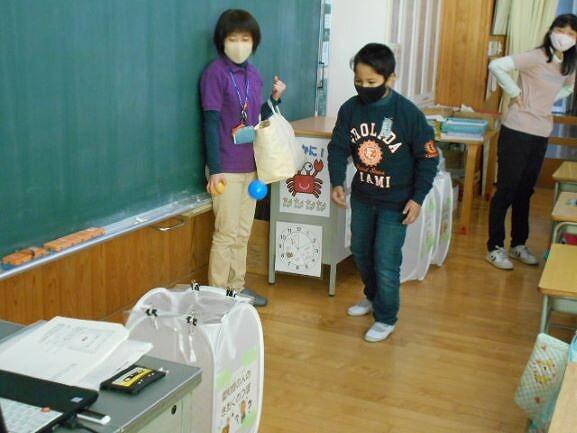

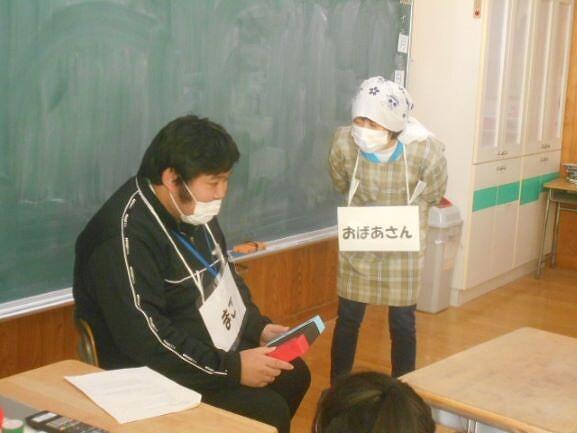

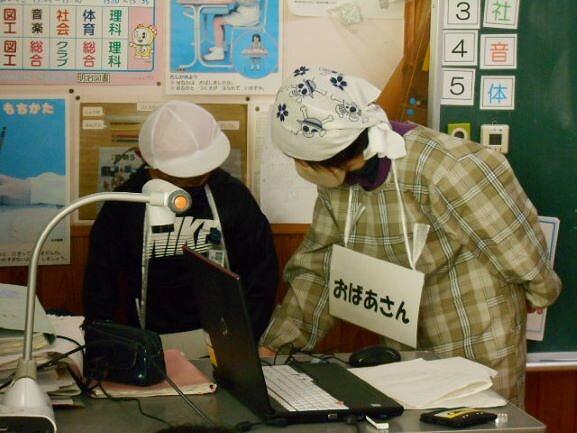

認知症サポーター養成講座

16日・17日の2日間、4年生が「認知症サポーター養成講座」を受講しました。講師は、栃木市の包括支援センターの方です。

「認知症」という言葉は聞いたことがあるけれど・・・・・

・どんな症状があるのかな?

・認知症の人にはどう接すればいいの?

・認知症サポーターって何をするの? など、いろいろなことを学びました。

認知症になるといろいろなことが分からなくなったり、ものを覚えることができなくなったりします。それを実験「記憶のつぼ」で確かめます。

認知症の方への接し方も体験しました。

こちらはよくない例。孫役は先生です(迫真の演技)。ゲームに夢中で優しさが足りません。「どこがいけないのかな?」「自分だったらどうするかな?」と、子どもたちは考えます。そして、孫役を交代。

相手の気持ちに寄り添って、優しく一緒に探してあげました。

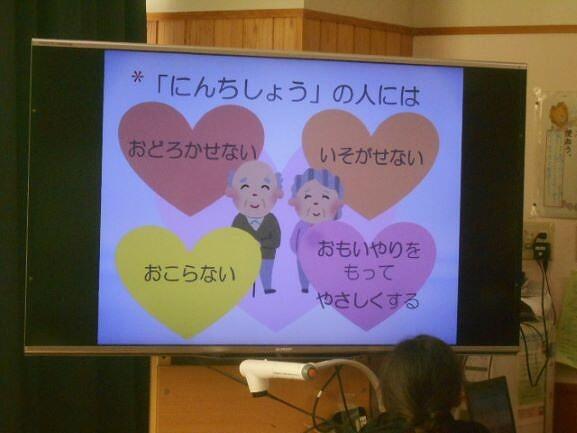

認知症の人には、上の4つのことが大切なんですね。最後に、

認知症サポーターの証「オレンジリング」をいただきました。認知症サポーターは特別なことをするわけではありません。認知症の人を温かく見守る「応援者」です。

そしてこれは、誰に対しても実践できること。今日の学習を、これからの生活に生かしていきましょう。

「認知症」という言葉は聞いたことがあるけれど・・・・・

・どんな症状があるのかな?

・認知症の人にはどう接すればいいの?

・認知症サポーターって何をするの? など、いろいろなことを学びました。

認知症になるといろいろなことが分からなくなったり、ものを覚えることができなくなったりします。それを実験「記憶のつぼ」で確かめます。

認知症の方への接し方も体験しました。

こちらはよくない例。孫役は先生です(迫真の演技)。ゲームに夢中で優しさが足りません。「どこがいけないのかな?」「自分だったらどうするかな?」と、子どもたちは考えます。そして、孫役を交代。

相手の気持ちに寄り添って、優しく一緒に探してあげました。

認知症の人には、上の4つのことが大切なんですね。最後に、

認知症サポーターの証「オレンジリング」をいただきました。認知症サポーターは特別なことをするわけではありません。認知症の人を温かく見守る「応援者」です。

そしてこれは、誰に対しても実践できること。今日の学習を、これからの生活に生かしていきましょう。

寒さにも負けず!

昨日・今日と今シーズン初めての強烈な寒波が流れ込み、本当に寒い日が続いています。今日などは、昼頃チラホラと風花も舞っていました。そんな中ですが子どもたちは元気です。

休み時間には待ちわびたように外に出て、校庭いっぱいに広がって遊びに夢中です。ドッジボール、なわとび、鬼ごっこ、楽しそうですね。

こちらは遊具で遊んでいます。冷たい風を切ってブランコを勢いよくこぐ子どもたち。本当にたくましいです。

休み時間には待ちわびたように外に出て、校庭いっぱいに広がって遊びに夢中です。ドッジボール、なわとび、鬼ごっこ、楽しそうですね。

こちらは遊具で遊んでいます。冷たい風を切ってブランコを勢いよくこぐ子どもたち。本当にたくましいです。

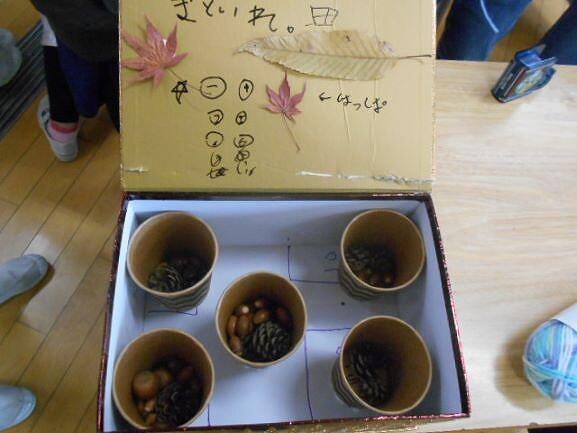

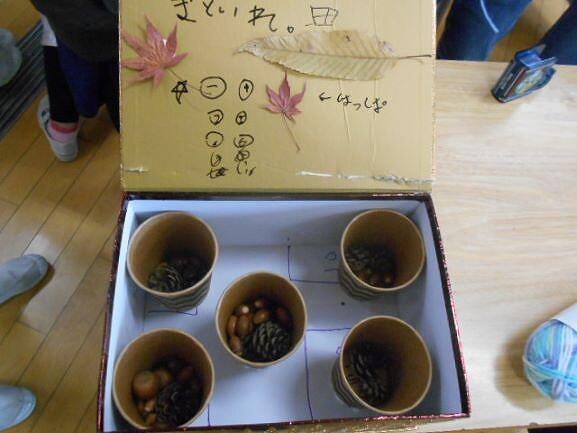

いろんなものを作ったよ

1年生の生活科で、何か作っています。

秋に見つけた木の実や松ぼっくりを使って、いろいろな遊び道具を作っていました。

ドングリにドリルで穴をあけて・・・、あけた穴に楊枝をさして・・・、コマを作っているんですね。上手にできたかな?

上手にできれば、まっすぐ立ってこんなに安定して回ります。ほかにも、

的入れ けん玉 マラカス

いろんなものができました。みんなで楽しく遊ぶのが待ち遠しいですね。

秋に見つけた木の実や松ぼっくりを使って、いろいろな遊び道具を作っていました。

ドングリにドリルで穴をあけて・・・、あけた穴に楊枝をさして・・・、コマを作っているんですね。上手にできたかな?

上手にできれば、まっすぐ立ってこんなに安定して回ります。ほかにも、

的入れ けん玉 マラカス

いろんなものができました。みんなで楽しく遊ぶのが待ち遠しいですね。

計算ボランティア

2年生のかけ算九九に続き、今日は1年生に計算ボランティアとして、たくさんの保護者の皆様にお手伝いいただきました。内容は、くり下がりのあるひき算です。

計算カードを見て素早く答えを言います。3つのコースに挑戦。だんだん難しくなっていきます。しかも、時間は1分間。みんな真剣にチャレンジしていました。たし算やひき算も計算の基本、これからの学習の基礎になります。正しくできるよう、しっかり覚えてくださいね。

お忙しい中お手伝いくださった皆様、本当にありがとうございました。

計算カードを見て素早く答えを言います。3つのコースに挑戦。だんだん難しくなっていきます。しかも、時間は1分間。みんな真剣にチャレンジしていました。たし算やひき算も計算の基本、これからの学習の基礎になります。正しくできるよう、しっかり覚えてくださいね。

お忙しい中お手伝いくださった皆様、本当にありがとうございました。

仲よしタイム2

今日の昼休みも縦割りのなかよし班ごとに遊びました。

校庭からは、子どもたちの元気いっぱいの声が響いていました。室内でも、いろんな学年で一緒になって楽しく遊ぶ姿が見られました。こんな時間が気兼ねなくとれるといいですね。

校庭からは、子どもたちの元気いっぱいの声が響いていました。室内でも、いろんな学年で一緒になって楽しく遊ぶ姿が見られました。こんな時間が気兼ねなくとれるといいですね。

計算ボランティア

2年生の算数の時間に、たくさんのボランティアの皆さんが来てくださいました。2年生は、今、算数でかけ算九九を学習しています。今日は、ボランティアの皆さんにお力をお借りして、九九検定に挑戦します。

ボランティアの前に、我先にと列を作って並びます。いよいよ検定開始。合格するといいですね。

合格すると、カードに記入してもらいます。かけ算九九は、これからの計算問題や算数の勉強だけでなく、生活の様々な場面で使います。2年生の内にしっかり覚えておきましょう。

お世話になったボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

ボランティアの前に、我先にと列を作って並びます。いよいよ検定開始。合格するといいですね。

合格すると、カードに記入してもらいます。かけ算九九は、これからの計算問題や算数の勉強だけでなく、生活の様々な場面で使います。2年生の内にしっかり覚えておきましょう。

お世話になったボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

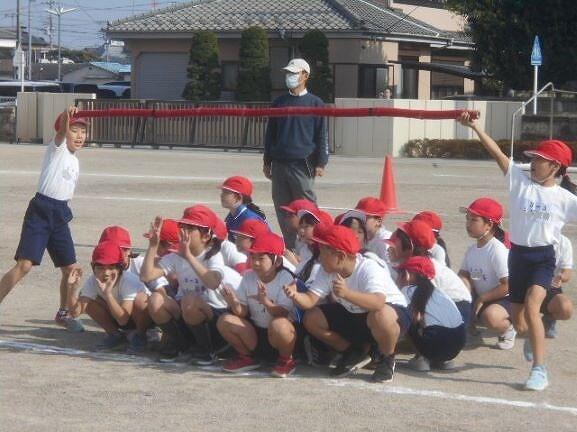

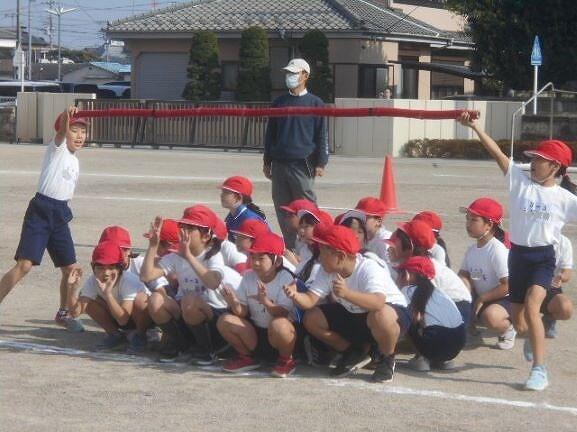

3年運動大会

いよいよ運動大会最後の学年、3年生の出番です。青組リードでここまで来ましたが、結果はどうなったでしょう。

さあ、各組とも準備運動はバッチリ。張り切っていこう!

最初は個人競技、徒競走です。走る距離はトラック1周。がんばって最後まで走り切りましょう。

スタートダッシュに成功しても、距離があるので最後まで油断できません。

コーナーでの激しいデッドヒート、直線での末脚の伸び。全力でゴールに飛び込みます。

続いては、団体「台風の目」です。運動会ではおなじみのこの競技、ポールをもつ4人と陣地で待つチームの息を合わせることが重要です。

開始前に気合を入れます。

開始前に気合を入れます。

いよいよスタートです。

いよいよスタートです。

カラーコーンを回って、足の下・頭の上を通し、次のメンバーに。みんなの呼吸を一つにして、スムーズにポールを進めましょう。さあ、勝つのはどこだ?

そして、いよいよ最後の競技、選抜メンバーによるリレーで勝敗が決します。

各クラスを代表する健脚たちの競演。こちらも、勝負の行方は最後まで分かりません。抜きつ抜かれつの白熱したレースでした。

結果発表。勝って喜ぶチーム、負けて涙を流す児童。精一杯取り組んだからこその、清々しい光景でした。

そして、各学年ごとの合計得点で競う総合成績は?

・

・

・

今日のお昼の放送でお伝えしましたので、ぜひお子さんに聞いてください。

コロナ禍の中、試行錯誤の末、工夫して実施した運動大会。「元気100倍中央小 今日は君たちがヒーローだ」のスローガンのもと、子どもたちの生き生きとした姿がたいへん印象的でした。勝ち負けを越え、クラスや学年の団結、仲間への温かい思いやり、互いを尊重し高め合おうとする姿など、例年の運動会に優るとも劣らぬ大きな成果を収めることができました。

さあ、各組とも準備運動はバッチリ。張り切っていこう!

最初は個人競技、徒競走です。走る距離はトラック1周。がんばって最後まで走り切りましょう。

スタートダッシュに成功しても、距離があるので最後まで油断できません。

コーナーでの激しいデッドヒート、直線での末脚の伸び。全力でゴールに飛び込みます。

続いては、団体「台風の目」です。運動会ではおなじみのこの競技、ポールをもつ4人と陣地で待つチームの息を合わせることが重要です。

開始前に気合を入れます。

開始前に気合を入れます。 いよいよスタートです。

いよいよスタートです。

カラーコーンを回って、足の下・頭の上を通し、次のメンバーに。みんなの呼吸を一つにして、スムーズにポールを進めましょう。さあ、勝つのはどこだ?

そして、いよいよ最後の競技、選抜メンバーによるリレーで勝敗が決します。

各クラスを代表する健脚たちの競演。こちらも、勝負の行方は最後まで分かりません。抜きつ抜かれつの白熱したレースでした。

結果発表。勝って喜ぶチーム、負けて涙を流す児童。精一杯取り組んだからこその、清々しい光景でした。

そして、各学年ごとの合計得点で競う総合成績は?

・

・

・

今日のお昼の放送でお伝えしましたので、ぜひお子さんに聞いてください。

コロナ禍の中、試行錯誤の末、工夫して実施した運動大会。「元気100倍中央小 今日は君たちがヒーローだ」のスローガンのもと、子どもたちの生き生きとした姿がたいへん印象的でした。勝ち負けを越え、クラスや学年の団結、仲間への温かい思いやり、互いを尊重し高め合おうとする姿など、例年の運動会に優るとも劣らぬ大きな成果を収めることができました。

6年薬物防止教室

今日の2~4時間目にかけて、6年生を対象とした薬物防止教室が実施されました。

講師は昨年度に引き続き、薬剤師の佐藤博之先生です。佐藤先生には、毎年この教室の講師をしていただいています。

また、本年度はできるだけ蜜を避けるため、クラスごとのに実施しました。さらに、学校保健委員会も兼ねており、保護者の方にも御参加いただきました。

薬と薬物の違い、タバコとお酒の害について、分かりやすく説明していただくだけでなく、実験を通して視覚的にも確認することができました。

キーワードは「未完成」

まだ発達の途上にある子どもたち。今日の話を参考にしながら、大人になるまで、そして大人になってからも、自分の健康を大切にしてください。

講師は昨年度に引き続き、薬剤師の佐藤博之先生です。佐藤先生には、毎年この教室の講師をしていただいています。

また、本年度はできるだけ蜜を避けるため、クラスごとのに実施しました。さらに、学校保健委員会も兼ねており、保護者の方にも御参加いただきました。

薬と薬物の違い、タバコとお酒の害について、分かりやすく説明していただくだけでなく、実験を通して視覚的にも確認することができました。

キーワードは「未完成」

まだ発達の途上にある子どもたち。今日の話を参考にしながら、大人になるまで、そして大人になってからも、自分の健康を大切にしてください。

6年運動大会②

いよいよ競技開始です。最初は個人競技「天国と地獄」です。

運動会ではおなじみの競技。それぞれが思い思いの方向に走り出します。そして・・・、佐藤先生の旗の合図で、決まった方向に全力疾走。

運だけではありません。佐藤先生はどちらの旗を上げるか、心理を読み切った選手が勝利をつかみました。

次の競技は、障害走リレー。

平均台、ネット、ピンポン玉運びの3つの障害をクリアして、次の選手にバトンをつなぎます。

バトンを受けた選手を待ち受けるのは、借り物競走。カードに書かれたお題に従って何かをしたり、誰かを連れたりしてゴールイン。

続いては、団体競技「しっぽ取り」です。

腰につけたバンダナを、できるだけたくさん奪うチーム戦。バンダナを取られまいとクルリと身をかわしながら、全力で疾走する6年生の姿が、トラック中に広がりました。

そして、最後は綱引きです。

力を合わせ、全力でチームを団結を確かめ合いました。

さて、結果やいかに?

さて、結果やいかに?

勝っても負けても、爽やかな6年生。仲の良さがよく分かる素晴らしい運動大会でした。さすが、中央小のリーダーたちです。

運動会ではおなじみの競技。それぞれが思い思いの方向に走り出します。そして・・・、佐藤先生の旗の合図で、決まった方向に全力疾走。

運だけではありません。佐藤先生はどちらの旗を上げるか、心理を読み切った選手が勝利をつかみました。

次の競技は、障害走リレー。

平均台、ネット、ピンポン玉運びの3つの障害をクリアして、次の選手にバトンをつなぎます。

バトンを受けた選手を待ち受けるのは、借り物競走。カードに書かれたお題に従って何かをしたり、誰かを連れたりしてゴールイン。

続いては、団体競技「しっぽ取り」です。

腰につけたバンダナを、できるだけたくさん奪うチーム戦。バンダナを取られまいとクルリと身をかわしながら、全力で疾走する6年生の姿が、トラック中に広がりました。

そして、最後は綱引きです。

力を合わせ、全力でチームを団結を確かめ合いました。

さて、結果やいかに?

さて、結果やいかに?

勝っても負けても、爽やかな6年生。仲の良さがよく分かる素晴らしい運動大会でした。さすが、中央小のリーダーたちです。

6年運動大会①

ここ数日、とても暖かい日が続いています。今日も空は晴れ渡り、ポカポカ陽気で運動にはピッタリ!そんな中、6年生の運動大会が開催されました。

例によってこれまでの得点経過

例によってこれまでの得点経過

ちょっと差が縮まってきましたね。今日の6年生と明日の3年生の結果によっては、まだ逆転のチャンスは残っています。

6年にとっては最後の運動大会、団旗を用意し音楽もかけ、従来の運動会のように本格的です。

さすが6年生、準備や係の仕事だって自分たちでこなします。

体も十分ほぐれたところで、クラスごとに円陣を組んで気合を注入。いざ競技開始です。どの組も頑張れ!

ベランダからは下級生も応援してますよ。

ベランダからは下級生も応援してますよ。

例によってこれまでの得点経過

例によってこれまでの得点経過ちょっと差が縮まってきましたね。今日の6年生と明日の3年生の結果によっては、まだ逆転のチャンスは残っています。

6年にとっては最後の運動大会、団旗を用意し音楽もかけ、従来の運動会のように本格的です。

さすが6年生、準備や係の仕事だって自分たちでこなします。

体も十分ほぐれたところで、クラスごとに円陣を組んで気合を注入。いざ競技開始です。どの組も頑張れ!

ベランダからは下級生も応援してますよ。

ベランダからは下級生も応援してますよ。 グローバルデー

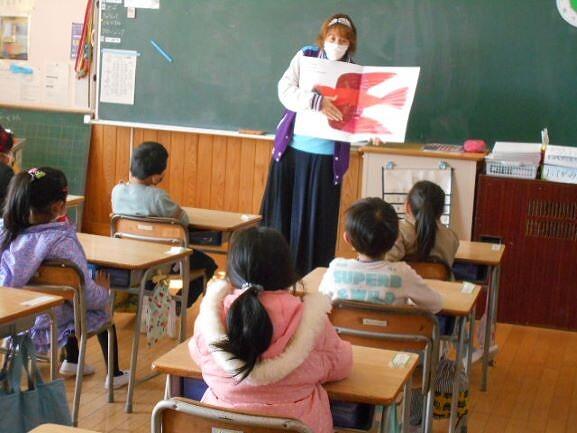

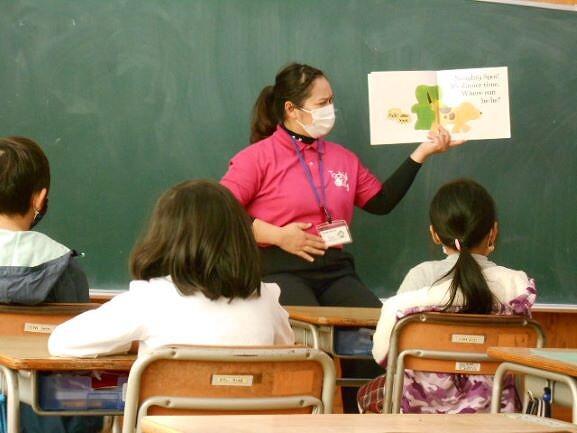

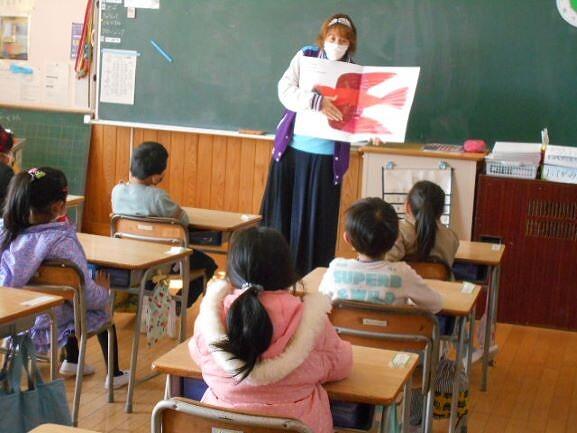

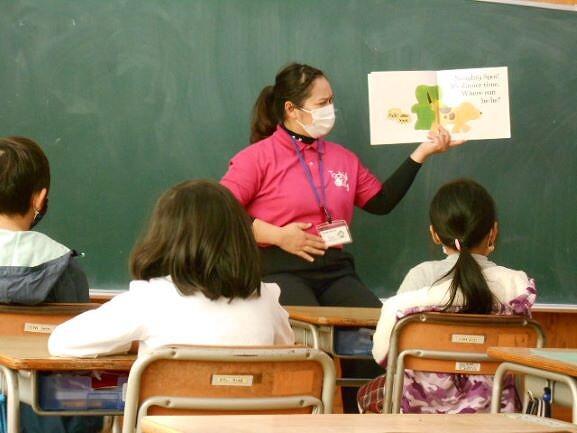

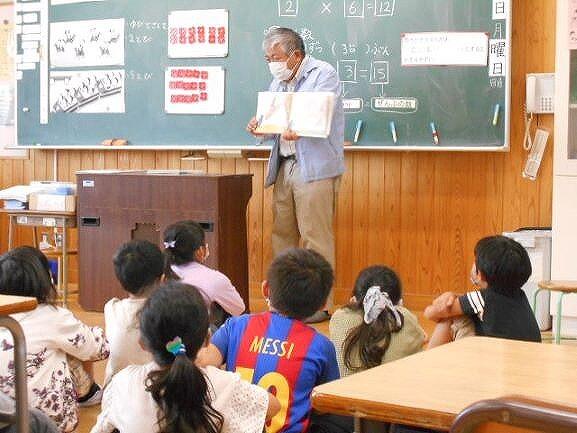

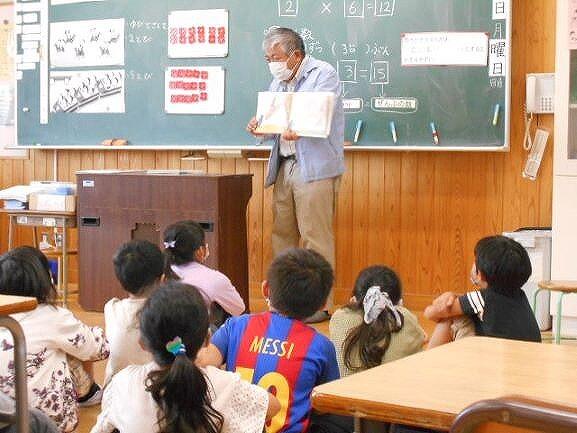

今日はグローバルデー。グローバルデーとは、栃木市のグローバル教育の一環として昨年度からスタートした事業です。本年度は本校に、市内各小中学校に勤務するALTの先生が17名も来てくださいました。

zoomを使ったオープニングセレモニーでスタートです。

zoomを使ったオープニングセレモニーでスタートです。

自己紹介したり、それぞれの国のあいさつを教わったり、いろいろな外国の文化にも触れることができました。

そして、体を使ってゲームをしたり一緒に遊んだりして、楽しみながら英語に親しむことができました。

低学年には、絵本の読み聞かせもしてくださいました。

いろいろな国から栃木市に来ているALTの先生方。そんな先生方と積極的に関わり、これまでアリアン先生やロバート先生と学んできた英語を使って楽しくコミュニケーションをとることができ、正にグローバルな一日となりました。

お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

zoomを使ったオープニングセレモニーでスタートです。

zoomを使ったオープニングセレモニーでスタートです。

自己紹介したり、それぞれの国のあいさつを教わったり、いろいろな外国の文化にも触れることができました。

そして、体を使ってゲームをしたり一緒に遊んだりして、楽しみながら英語に親しむことができました。

低学年には、絵本の読み聞かせもしてくださいました。

いろいろな国から栃木市に来ているALTの先生方。そんな先生方と積極的に関わり、これまでアリアン先生やロバート先生と学んできた英語を使って楽しくコミュニケーションをとることができ、正にグローバルな一日となりました。

お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

1年運動大会

昨日に比べポカポカ陽気となったっ今日、1年生の運動大会が開催されました。では恒例、これまでの得点の状況です。

おやおや、さらに青組がリードを広げています。紅組・白組とも、いっそう頑張らねばなりませんね。1年生はどうでしょうか。

準備運動もバッチリ、最初は個人競技、徒競走です。

勢いよくスタート!

勢いよくスタート!

走る距離は、およそトラック1周。例年の運動会よりだいぶ長い距離を走ります。

でも、心配ありません。入学してずいぶん体力もつきました。全員が見事にゴールイン!素晴らしい‼

次は団体競技、「玉送り」になります。

1回戦は、頭の上からボールを送ります。ボールを素早く、落とさないように気を付けて送らなければなりません。そのためには、みんなの心を一つにすることが大切ですね。どの組も、チームワークはバッチリです。

2回戦は、足の下からボールを送ります。さあ、どのチームが素早くゴールまで送れるでしょう。

入学してこれまでに、いろいろなことができるようになった1年生。全ての競技を終えて、勝った組も負けてしまった組も、みんなで健闘をたたえ合いました。

おやおや、さらに青組がリードを広げています。紅組・白組とも、いっそう頑張らねばなりませんね。1年生はどうでしょうか。

準備運動もバッチリ、最初は個人競技、徒競走です。

勢いよくスタート!

勢いよくスタート!

走る距離は、およそトラック1周。例年の運動会よりだいぶ長い距離を走ります。

でも、心配ありません。入学してずいぶん体力もつきました。全員が見事にゴールイン!素晴らしい‼

次は団体競技、「玉送り」になります。

1回戦は、頭の上からボールを送ります。ボールを素早く、落とさないように気を付けて送らなければなりません。そのためには、みんなの心を一つにすることが大切ですね。どの組も、チームワークはバッチリです。

2回戦は、足の下からボールを送ります。さあ、どのチームが素早くゴールまで送れるでしょう。

入学してこれまでに、いろいろなことができるようになった1年生。全ての競技を終えて、勝った組も負けてしまった組も、みんなで健闘をたたえ合いました。

4年運動大会

運動大会第3弾は4年生です。まずは、昨日までの得点は?

青組がリードしているようですね。白組も紅組も頑張ってください。

開会式では何と、昨年度の学年主任 佐藤先生 がご挨拶でエールを送ってくださいました。一段と気持ちも高まります。

念入りに体をほぐして、いざ競技にチャレンジです。最初の競技は個人種目、障害物競走。

障害物めざして、勢いよくスタート。どんな障害物が待ち構えているのでしょう。

最初の障害物はハードルです。転ばないように気を付けてね!

次に待ち受けるのは、運命のカード。カードを引いたらそれに従い、ボールを足に挟んだり、蹴ったり、手でドリブルしたりしながらカラーコーンを回ります。

最後はフラフープなわとび5回。様々な障害を乗り越えて、ゴールを目指します。

続いて団体競技、綱引きです。

全員の力を一本の綱に集中、力の限りを尽くしました。

最後の競技は全員リレー。

走る距離やバトンの受渡し場所はそれぞれに考え、どうすれば最もタイムを縮められるか工夫されていました。

休み時間には他の学年も拍手を送り、それぞれの組を応援しています。学年の枠をこえた縦の絆も生まれています。

さて、結果はどうなったでしょう。明日以降が楽しみです!

青組がリードしているようですね。白組も紅組も頑張ってください。

開会式では何と、昨年度の学年主任 佐藤先生 がご挨拶でエールを送ってくださいました。一段と気持ちも高まります。

念入りに体をほぐして、いざ競技にチャレンジです。最初の競技は個人種目、障害物競走。

障害物めざして、勢いよくスタート。どんな障害物が待ち構えているのでしょう。

最初の障害物はハードルです。転ばないように気を付けてね!

次に待ち受けるのは、運命のカード。カードを引いたらそれに従い、ボールを足に挟んだり、蹴ったり、手でドリブルしたりしながらカラーコーンを回ります。

最後はフラフープなわとび5回。様々な障害を乗り越えて、ゴールを目指します。

続いて団体競技、綱引きです。

全員の力を一本の綱に集中、力の限りを尽くしました。

最後の競技は全員リレー。

走る距離やバトンの受渡し場所はそれぞれに考え、どうすれば最もタイムを縮められるか工夫されていました。

休み時間には他の学年も拍手を送り、それぞれの組を応援しています。学年の枠をこえた縦の絆も生まれています。

さて、結果はどうなったでしょう。明日以降が楽しみです!

クラブ見学

今日は、3年生がクラブ活動をしました。クラブ活動に対する自分なりの思いや考えをもち、来年度からの活動に見通しをもつためです。

どんなことをしているのかな?メモを取りながら、真剣に上級生の活動を見て回ることができました。本校には15のクラブがあります。来年度から始まるクラブ活動に、大きな期待を膨らませることができたのではないでしょうか。

おや、ダンスクラブにゲストが来ていますよ!

とちまるくんです。

とちまるくんです。

きょうは、「いちご一会ダンスキャラバン隊」の一員、ダンスを教えてくれる講師として来てくれました。

みんなで「いちご一会ダンス」を踊りました。2022年には、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催されます。みんなで楽しみに、大会を盛り上げられるといいですね。

どんなことをしているのかな?メモを取りながら、真剣に上級生の活動を見て回ることができました。本校には15のクラブがあります。来年度から始まるクラブ活動に、大きな期待を膨らませることができたのではないでしょうか。

おや、ダンスクラブにゲストが来ていますよ!

とちまるくんです。

とちまるくんです。きょうは、「いちご一会ダンスキャラバン隊」の一員、ダンスを教えてくれる講師として来てくれました。

みんなで「いちご一会ダンス」を踊りました。2022年には、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」が開催されます。みんなで楽しみに、大会を盛り上げられるといいですね。

2年運動大会

昨日の5年生に続き、今日は2年生の運動大会でした。

こちらは昨日の結果、これに、今日の2年生の得点がどう加わるか。今日も楽しみですね。

代表児童の進行でいよいよスタートです。

代表児童の進行でいよいよスタートです。

お天気も最高、準備運動もバッチリ、しっかり臨戦態勢が整いました。

最初の競技は個人種目、徒競走です。まずは男子。

素晴らしいスタートダッシュ、激しいデッドヒート、最初にゴールテープを切るのは誰でしょう?

続いて女子の徒競走。

こちらも、男子に負けず劣らず、全力で走りぬけました。

団多種目は、ドッジボールです。男女に分かれ、3チームのリーグ戦で行いました。

こちらは、徒競走以上の盛り上がり。正にクラスの威信をかけ、全員の力を一つのボールに乗せて、正々堂々戦いました。

互いの健闘を称えることも忘れません。

互いの健闘を称えることも忘れません。

そして、いよいよ結果発表。個人・団体の合計得点は?・・・これは後のお楽しみ。最後は自分にも他のクラスにも、大きな拍手を送って気持ちよく閉会しました。

こちらは昨日の結果、これに、今日の2年生の得点がどう加わるか。今日も楽しみですね。

代表児童の進行でいよいよスタートです。

代表児童の進行でいよいよスタートです。

お天気も最高、準備運動もバッチリ、しっかり臨戦態勢が整いました。

最初の競技は個人種目、徒競走です。まずは男子。

素晴らしいスタートダッシュ、激しいデッドヒート、最初にゴールテープを切るのは誰でしょう?

続いて女子の徒競走。

こちらも、男子に負けず劣らず、全力で走りぬけました。

団多種目は、ドッジボールです。男女に分かれ、3チームのリーグ戦で行いました。

こちらは、徒競走以上の盛り上がり。正にクラスの威信をかけ、全員の力を一つのボールに乗せて、正々堂々戦いました。

互いの健闘を称えることも忘れません。

互いの健闘を称えることも忘れません。

そして、いよいよ結果発表。個人・団体の合計得点は?・・・これは後のお楽しみ。最後は自分にも他のクラスにも、大きな拍手を送って気持ちよく閉会しました。

5年運動大会

感染症の影響で実施できなかった運動会。それに代わり、今週から来週にかけて、各学年の運動大会が実施されます。スローガンは「元気100倍中央小 今日は君たちがヒーローだ!」

今日は、その幕開けとして5年生の運動大会が開催されました。

開会式で大会の趣旨を確認し、めあて達成を目指します。

準備運動もばっちり、競技に向けて各クラスとも気合が入ります。

最初の競技は徒競走。クラスのプライドをかけ、勝利を目指して全力でトラックを駆け抜けました。

続く競技は綱引きです。腕がちぎれんばかりに力の限り、声を合わせて力を一本の綱に集中させます。

次の団体種目は玉入れ。赤、青、白の玉が、青く澄んだ空に吸い込まれていきました。

そして、いよいよクライマックス。クラス全員リレーのスタートです。

抜きつ抜かれつの緊迫した展開。最後までレースの行方は分かりません。自然と声援にも力が入ります。

そして最後は、

先生チームも加わっての選抜リレーです。

先生チームも加わっての選抜リレーです。

容赦なしで先生チーム圧勝!でも、かなり脚には来ていたみたいです。

いつもと違った形での実施でしたが、子どもたちの生き生きと活動する姿が随所にみられ、たいへん感動的な大会でした。クラスや学年の絆を、一層深めることができました。

今日は、その幕開けとして5年生の運動大会が開催されました。

開会式で大会の趣旨を確認し、めあて達成を目指します。

準備運動もばっちり、競技に向けて各クラスとも気合が入ります。

最初の競技は徒競走。クラスのプライドをかけ、勝利を目指して全力でトラックを駆け抜けました。

続く競技は綱引きです。腕がちぎれんばかりに力の限り、声を合わせて力を一本の綱に集中させます。

次の団体種目は玉入れ。赤、青、白の玉が、青く澄んだ空に吸い込まれていきました。

そして、いよいよクライマックス。クラス全員リレーのスタートです。

抜きつ抜かれつの緊迫した展開。最後までレースの行方は分かりません。自然と声援にも力が入ります。

そして最後は、

先生チームも加わっての選抜リレーです。

先生チームも加わっての選抜リレーです。

容赦なしで先生チーム圧勝!でも、かなり脚には来ていたみたいです。

いつもと違った形での実施でしたが、子どもたちの生き生きと活動する姿が随所にみられ、たいへん感動的な大会でした。クラスや学年の絆を、一層深めることができました。

あいさつ運動

先週と今週は「あいさつ強調週間」です。児童会なかよし委員会の5・6年生や各学年で工夫して、中央小をこれまで以上に「明るいあいさつのこだまする学校」にするため、主体的な活動に取り組んでいます。

各界の階段ののぼり口で友達を出迎え、元気に「おはようございます」と声掛けしています。

教室前、花のアーチで出迎える学年もありました。

明るく気持ちのいいあいさつが返ってくると、その日はすてきな一日になりそうな気分になりますね。

各界の階段ののぼり口で友達を出迎え、元気に「おはようございます」と声掛けしています。

教室前、花のアーチで出迎える学年もありました。

明るく気持ちのいいあいさつが返ってくると、その日はすてきな一日になりそうな気分になりますね。

環境や資源について学ぶ

今日の2・3時間目、4年生が「ごみの処理」ついての勉強をしました。

講師の先生方です

講師の先生方です

本来であれば、栃木市のクリーンプラザを見学に行くはずでしたが、感染症の関係でそれが叶いませんでした。そこで、講師として県庁環境森林部の職員の方をお招きしての特別授業です。

蜜を避けるため、1組は教室で、2・3組は日惜ホールでの授業となりました。

保護者の方にもお聞きいただきました

保護者の方にもお聞きいただきました

分かりやすい説明や動画視聴により、ごみ処理について詳しく知ることができました。また、この学習を通して、環境を守り資源を守ることの大切さや、自分たちも3Rを意識した生活をお送ることで、持続可能な社会を築いていく一員としての自覚が高まったことと思います。

講師の先生方です

講師の先生方です本来であれば、栃木市のクリーンプラザを見学に行くはずでしたが、感染症の関係でそれが叶いませんでした。そこで、講師として県庁環境森林部の職員の方をお招きしての特別授業です。

蜜を避けるため、1組は教室で、2・3組は日惜ホールでの授業となりました。

保護者の方にもお聞きいただきました

保護者の方にもお聞きいただきました分かりやすい説明や動画視聴により、ごみ処理について詳しく知ることができました。また、この学習を通して、環境を守り資源を守ることの大切さや、自分たちも3Rを意識した生活をお送ることで、持続可能な社会を築いていく一員としての自覚が高まったことと思います。

オープンスクール

今日から6日(金)までの3日間、オープンスクールとして学校開放をしています。従来の授業参観に代わり、蜜を避けるために実施しています。

午前中2時間、午後2時間の授業を開放しています。たくさんの保護者の皆様に、子どもたちのがんばる姿を見ていただくことができました。まだ、あと2日あります。人数の制限はありますが、できるだけ大勢の皆様に御覧いただければと思います。

午前中2時間、午後2時間の授業を開放しています。たくさんの保護者の皆様に、子どもたちのがんばる姿を見ていただくことができました。まだ、あと2日あります。人数の制限はありますが、できるだけ大勢の皆様に御覧いただければと思います。

よろしくお願いします

本日より、新たな先生がまた1名本校に来てくださいました。松本隼人先生です。松本先生は白鷗大学の学生さんで、将来教員を目指しています。4年生を中心にお世話になります。

若くで元気、子どもたちのお兄さんのような存在ですね。これから、どうぞよろしくお願いします。

若くで元気、子どもたちのお兄さんのような存在ですね。これから、どうぞよろしくお願いします。

今年初めてのなかよしタイム

先週、班ごとに「何で遊ぼうか」と話し合い、今週は、校庭・体育館・教室・オープンスペースに分かれ、異学年集団の「なかよし班」で一緒に遊びました。

昼休みから清掃までの約30分。思いっきり駆け回ったり、中でゲームをやったりと楽しく過ごしました。

活動スペースをローテーションしながら、2月まで月に1回~2回のペースで活動していきたいと考えています。

昼休みから清掃までの約30分。思いっきり駆け回ったり、中でゲームをやったりと楽しく過ごしました。

活動スペースをローテーションしながら、2月まで月に1回~2回のペースで活動していきたいと考えています。

1年生が元気に出発しました!

昨日の4年生に続き、今日は1年生が校外学習に出発していきました。

お天気もまずまず。楽しく元気に遊んで来られるといいですね。

お天気もまずまず。楽しく元気に遊んで来られるといいですね。

4年生 太平山にて

本日、4年生が、太平山への徒歩での校外学習に行って来ました。残念ながら、今年は宿泊することができませんでしたが、天候に恵まれ、とてもよい経験ができました。子どもたちも長い距離を歩ききることができ、たくましくなって帰ってきたと思います。

楽しい思い出とすてきな杉板焼きのお土産ができました。

楽しい思い出とすてきな杉板焼きのお土産ができました。

教育実習生の授業 その2

先日も授業の様子を載せましたが、今日はもう一人の実習生が授業をしました。

学年は5年生、教科は算数です。「単位量あたりの大きさ」の勉強をしました。「混んでいる」とはどういうことか、混み具合を比べています。

Aの部屋:10畳の広さに6人

Bの部屋:10畳の広さに5人

Cの部屋:8畳の広さに5人

① まずはAとBの込み具合を比べます → これは簡単:Aが混んでいる

② 次にBとCを比べます → これも簡単:Cが混んでいる

いろいろと意見を交わしながら、「面積」や「人数」のいずれかが同じであれば、比較は簡単であることに気付きました。

そして、

③ では、AとCでは? → ん?どっちだ?

悩んでますね。

悩んでますね。

これは次の時間に解決しましょう。お疲れさまでした。

学年は5年生、教科は算数です。「単位量あたりの大きさ」の勉強をしました。「混んでいる」とはどういうことか、混み具合を比べています。

Aの部屋:10畳の広さに6人

Bの部屋:10畳の広さに5人

Cの部屋:8畳の広さに5人

① まずはAとBの込み具合を比べます → これは簡単:Aが混んでいる

② 次にBとCを比べます → これも簡単:Cが混んでいる

いろいろと意見を交わしながら、「面積」や「人数」のいずれかが同じであれば、比較は簡単であることに気付きました。

そして、

③ では、AとCでは? → ん?どっちだ?

悩んでますね。

悩んでますね。これは次の時間に解決しましょう。お疲れさまでした。

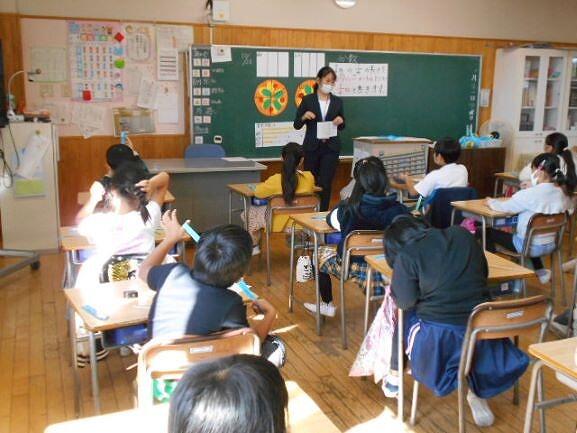

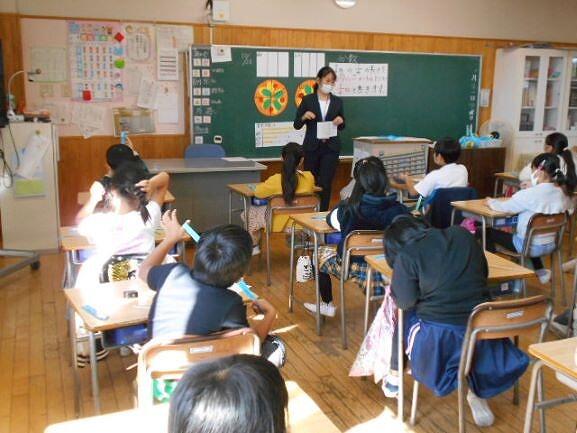

教育実習生の授業

以前にもお知らせしましたが、10月5日から國學院短大の学生さん2名が教育実習に来ています。いよいよ実習も今週いっぱいとなりました。子どもたちとの触れ合いはもちろん、日々の授業実践も頑張っています。

3年生の算数「分数」の授業です。

3年生の算数「分数」の授業です。

掲示物もたくさん用意して、準備もしっかりできているようですね。

子どもたちへの教材も用意していました。1/4を作っています。

大勢の先生方が参観され、とても緊張していたようですがよく頑張りました。よりよい授業づくりの工夫をしながら、たくさんのことを学んでくださいね。応援しています。

3年生の算数「分数」の授業です。

3年生の算数「分数」の授業です。掲示物もたくさん用意して、準備もしっかりできているようですね。

子どもたちへの教材も用意していました。1/4を作っています。

大勢の先生方が参観され、とても緊張していたようですがよく頑張りました。よりよい授業づくりの工夫をしながら、たくさんのことを学んでくださいね。応援しています。

久々のいい天気

今日は久しぶりに日光が降り注ぎ、ポカポカと温かな陽気でした。子どもたちも元気いっぱい、嬉しそうです。

3年生が校庭で学習しています。

自分の影を調べているようです。影はどんな方向にできるのかな?それは何が関係しているのかな?日常生活で経験し、感覚的に理解していることを、いろいろな実験や観察で科学的に考えていきます。

1年生も楽しそうに何かやっていますね。

シャボン玉を作って飛ばしていました。うちわの骨組みを利用すると、一度にたくさんのシャボン玉を飛ばすことができます。虹色のシャボン玉がたくさん宙に舞う様子に、1年生も大はしゃぎでした。

3年生が校庭で学習しています。

自分の影を調べているようです。影はどんな方向にできるのかな?それは何が関係しているのかな?日常生活で経験し、感覚的に理解していることを、いろいろな実験や観察で科学的に考えていきます。

1年生も楽しそうに何かやっていますね。

シャボン玉を作って飛ばしていました。うちわの骨組みを利用すると、一度にたくさんのシャボン玉を飛ばすことができます。虹色のシャボン玉がたくさん宙に舞う様子に、1年生も大はしゃぎでした。

楽しい外国語

2年生の外国語活動の様子です。

バスケットの中に果物が入っていますね。

バスケットの中に果物が入っていますね。

いくつもある果物の中から好きなものを4種類選んで、バスケットの中に入れて、フルールバスケットを作りました。友達は何を選んだのかな?気になりますね!

まずはALTの先生に聞いてもらいましょう。「I like 〇〇,〇〇,〇〇 and 〇〇.」

上手に伝えることができたかな?

そして、みんなの前でも堂々と発表することができました。

お昼の放送の様子です。

毎週水曜日は、アリアン先生とロバート先生の「中央小イングリッシュタイム」の時間です。日常生活で使いそうな英会話や外国の文化などを教えてくれます。こちらもみんな楽しみにしています。

バスケットの中に果物が入っていますね。

バスケットの中に果物が入っていますね。いくつもある果物の中から好きなものを4種類選んで、バスケットの中に入れて、フルールバスケットを作りました。友達は何を選んだのかな?気になりますね!

まずはALTの先生に聞いてもらいましょう。「I like 〇〇,〇〇,〇〇 and 〇〇.」

上手に伝えることができたかな?

そして、みんなの前でも堂々と発表することができました。

お昼の放送の様子です。

毎週水曜日は、アリアン先生とロバート先生の「中央小イングリッシュタイム」の時間です。日常生活で使いそうな英会話や外国の文化などを教えてくれます。こちらもみんな楽しみにしています。

新しい先生を紹介します

本年度に入り、学習指導員として、新たに3名の先生方にお世話になっていますので紹介します。

お一人は、子どもたちもよく知っている須釜淳子先生です。月曜日から木曜日まで、主に2年生がお世話になります。

もうお一人は室岡風雅先生、将来教員を目指している白鷗大学の学生さんです。火・水(午後)・木・金(午前)でお世話になります。

3人目は佐藤美優先生、同じく教員を目指す白鷗大学の学生さんです。佐藤先生は既に7月から、毎週木曜日に4年生がお世話になっています。

3人の先生方、子どもたちの笑顔のため、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

お一人は、子どもたちもよく知っている須釜淳子先生です。月曜日から木曜日まで、主に2年生がお世話になります。

もうお一人は室岡風雅先生、将来教員を目指している白鷗大学の学生さんです。火・水(午後)・木・金(午前)でお世話になります。

3人目は佐藤美優先生、同じく教員を目指す白鷗大学の学生さんです。佐藤先生は既に7月から、毎週木曜日に4年生がお世話になっています。

3人の先生方、子どもたちの笑顔のため、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

現職教育

今日の現職教育は、いつもと趣向を変えてちょっと楽しみです。内容は、パラスポーツ体験として「ボッチャ」で燃えました。

講師は坪山先生です。

講師は坪山先生です。

ルール説明の後は、6チームに分かれての対戦です。

ジャックボールと呼ばれる白い球めがけて、赤・青それぞれできるだけ近くに投げますが、これがなかなか難しい。実際に体験してみて、パラリンピアンのすごさが実感できました。

講師は坪山先生です。

講師は坪山先生です。ルール説明の後は、6チームに分かれての対戦です。

ジャックボールと呼ばれる白い球めがけて、赤・青それぞれできるだけ近くに投げますが、これがなかなか難しい。実際に体験してみて、パラリンピアンのすごさが実感できました。

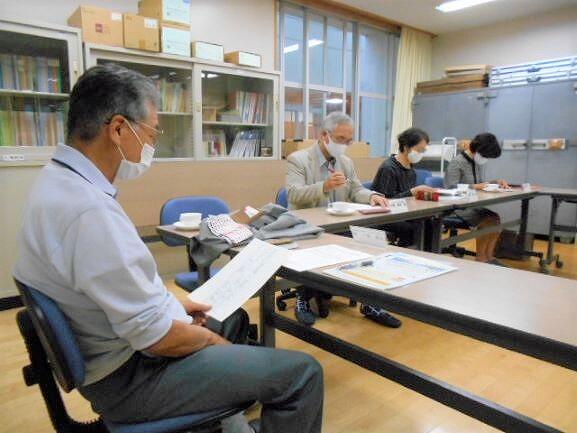

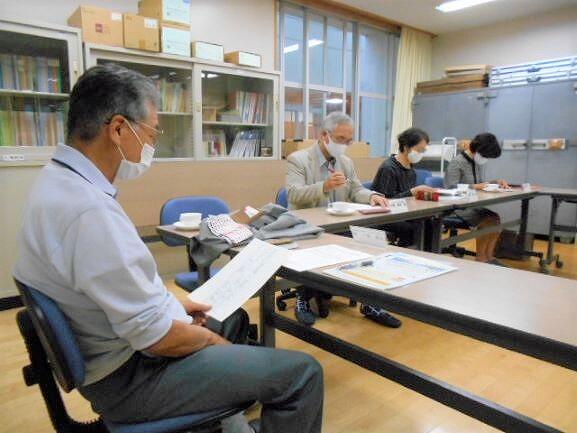

学校運営協議会

本日、第2回学校運営協議会を開催しました。と言っても、第1回は書面による開催のため、実質的に本日が本年度初の顔合わせとなります。

まずは、子どもたちの学習活動の様子を見ていただきました。生き生きと活動する子どもたちに、温かな眼差しを送ってくださいました。

授業参観後、今年度の学校の状況や課題について報告させていただき、今後の学校教育の在り方について、貴重なご意見をいただきました。

地域の皆様の力が、学校の力強い応援となっていることを改めて実感します。ありがとうございました。

まずは、子どもたちの学習活動の様子を見ていただきました。生き生きと活動する子どもたちに、温かな眼差しを送ってくださいました。

授業参観後、今年度の学校の状況や課題について報告させていただき、今後の学校教育の在り方について、貴重なご意見をいただきました。

地域の皆様の力が、学校の力強い応援となっていることを改めて実感します。ありがとうございました。

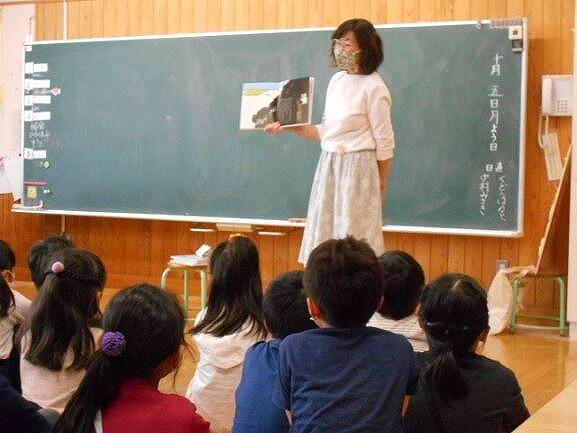

校内読書旬間

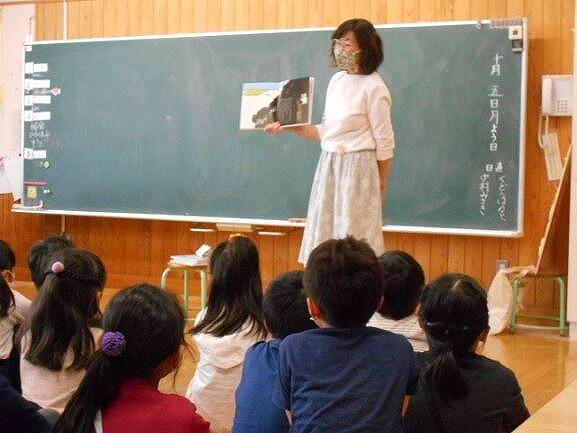

今日から16日(金)までの2週間は、校内読書旬間です。期間中は、読み聞かせや感想文発表などの取組が行われますが、今日は早速「りんごの会」の皆様による読み聞かせがありました。今日は2年生です。

今年はコロナの影響で、ボランティアの皆様にほとんど学校に来ていただいていません。朝の読み聞かせもしばらく中断しています。そんな中、今回の読み聞かせは子どもたちにとっても楽しみでした。感情豊かな読み聞かせに、みんな聞き入っていました。明日からも、いろいろな学年に読み聞かせを提供していただきます。よろしくお願いします。

今年はコロナの影響で、ボランティアの皆様にほとんど学校に来ていただいていません。朝の読み聞かせもしばらく中断しています。そんな中、今回の読み聞かせは子どもたちにとっても楽しみでした。感情豊かな読み聞かせに、みんな聞き入っていました。明日からも、いろいろな学年に読み聞かせを提供していただきます。よろしくお願いします。

教育実習

今日から、國學院大學短期大学2年生の学生さん2名が、本校に教育実習に来ました。

将来教員になるための勉強を、みっちりと学んでいきます。

主に、3年1組と5年1組で実習をすることになります。期間は今月23日(金)までの3週間。早く学校に慣れ、子どもたちと積極的に触れ合ってください。

将来教員になるための勉強を、みっちりと学んでいきます。

主に、3年1組と5年1組で実習をすることになります。期間は今月23日(金)までの3週間。早く学校に慣れ、子どもたちと積極的に触れ合ってください。

修学旅行②

修学旅行2日目です。体調不良を起こす児童もなく、2日目も元気にスタートすることができました。鶴ヶ城に向け出発です。

まずは、赤べこの絵付け体験です。みんな真剣に赤べこと向き合っています。

お店にはない、自分だけのオリジナル赤べこができたようです。みんな満足そうでした。

次に向かったのは飯盛山。白虎隊のお墓をお参りし、隊士たちと同じ場所から鶴ヶ城を望みました。若い隊士たちが何を思って城を見つめ、そして果てたのか、想像すると様々な感情が浮かんできます。

最後は、鶴ヶ城周辺での自由行動。グループごとに協力して街を散策します。昼食もそれぞれに取りますが、食事の場所は事前に自分たちで予約していたはず。予約したお店にちゃんとたどり着けたのでしょうか。

楽しかった2日間。同時に多くの学びがありました。普段当たり前のように行われている「協力、感謝、節度、マナー」など、集団や社会で生きるため必要な行いの実践の場でもありました。それぞれの思いを胸に、中央小のリーダーとして、この学びを今後の生活に生かしてほしいと思います。素晴らしい2日間でした。

まずは、赤べこの絵付け体験です。みんな真剣に赤べこと向き合っています。

お店にはない、自分だけのオリジナル赤べこができたようです。みんな満足そうでした。

次に向かったのは飯盛山。白虎隊のお墓をお参りし、隊士たちと同じ場所から鶴ヶ城を望みました。若い隊士たちが何を思って城を見つめ、そして果てたのか、想像すると様々な感情が浮かんできます。

最後は、鶴ヶ城周辺での自由行動。グループごとに協力して街を散策します。昼食もそれぞれに取りますが、食事の場所は事前に自分たちで予約していたはず。予約したお店にちゃんとたどり着けたのでしょうか。

楽しかった2日間。同時に多くの学びがありました。普段当たり前のように行われている「協力、感謝、節度、マナー」など、集団や社会で生きるため必要な行いの実践の場でもありました。それぞれの思いを胸に、中央小のリーダーとして、この学びを今後の生活に生かしてほしいと思います。素晴らしい2日間でした。

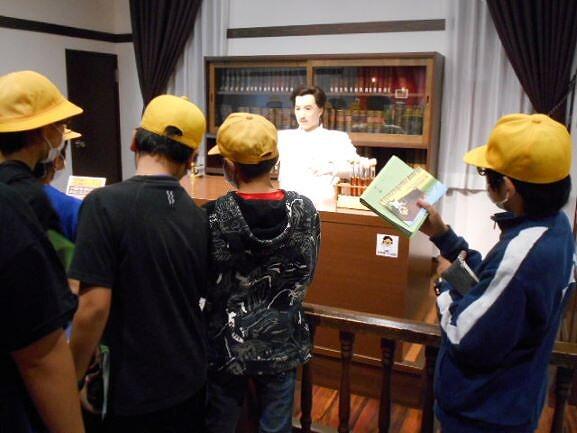

修学旅行①

実施そのものが心配されていた修学旅行ですが、10月1日~2日の2日間、福島方面に行ってきました。

あいさつを元気に交わし、いざ出発です。

あいさつを元気に交わし、いざ出発です。

最初の見学地、大内宿で自由行動。

最初の見学地、大内宿で自由行動。

グループで見学したり買い物したり、食べ歩きも旅の楽しみですね。他のお客さんにも迷惑をかけることなく、節度をもって行動できました。

本日2つ目の見学場所、日新館。

本日2つ目の見学場所、日新館。

熱心に見学したり体験したり、充実した学習になりました。有名な「什のおきて」どのように心に響いたかな?

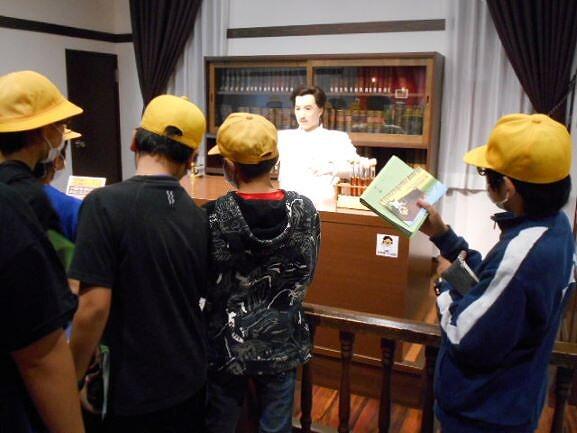

本日最後の見学、野口英世記念館。今まさに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、感染症と戦った野口英世の功績に触れ、深い学びとなりました。

そして、ホテル到着。食事もお風呂も最高でした。

あいさつを元気に交わし、いざ出発です。

あいさつを元気に交わし、いざ出発です。 最初の見学地、大内宿で自由行動。

最初の見学地、大内宿で自由行動。

グループで見学したり買い物したり、食べ歩きも旅の楽しみですね。他のお客さんにも迷惑をかけることなく、節度をもって行動できました。

本日2つ目の見学場所、日新館。

本日2つ目の見学場所、日新館。

熱心に見学したり体験したり、充実した学習になりました。有名な「什のおきて」どのように心に響いたかな?

本日最後の見学、野口英世記念館。今まさに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、感染症と戦った野口英世の功績に触れ、深い学びとなりました。

そして、ホテル到着。食事もお風呂も最高でした。

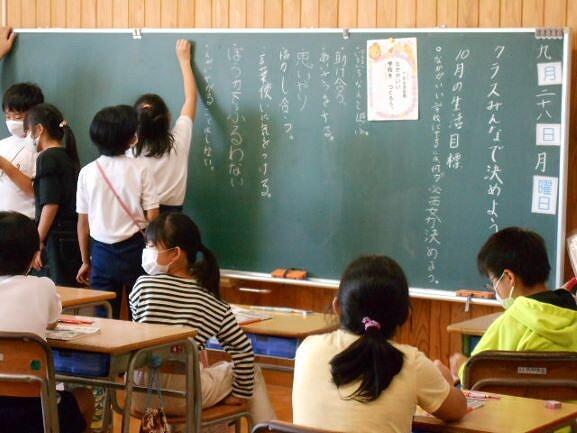

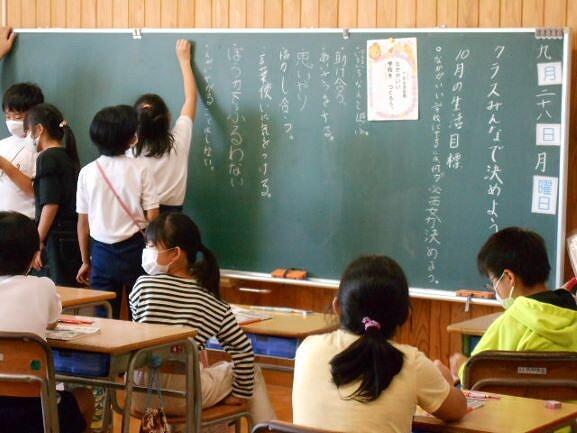

こんなことに心がけたい!

もうすぐ10月です。10月の生活目標は「なかがいい学校をつくろう」です。目標達成のため、話合いをしていました。

各月の目標が示されると、その目標を達成するための具体的な行動をみんなで話し合い、めあてを考えます。

自分たちで考えためあてであることに意味がありますね。自律的に行動し、よりよい学校を自分たちの手で創っていきましょう。

各月の目標が示されると、その目標を達成するための具体的な行動をみんなで話し合い、めあてを考えます。

自分たちで考えためあてであることに意味がありますね。自律的に行動し、よりよい学校を自分たちの手で創っていきましょう。

就学時健康診断

来年度、本校に入学する予定の児童は83名。今日は、その子たちの就学時健康診断がありました。健康診断に際し、各学校医の先生方、大勢のボランティアの皆様にお世話になりました。

事前の打合せも入念に。

事前の打合せも入念に。

おかげで、各検査もスムーズに進めることができました。改めて、多くの地域の皆様に支えられていることに感謝します。

事前の打合せも入念に。

事前の打合せも入念に。

おかげで、各検査もスムーズに進めることができました。改めて、多くの地域の皆様に支えられていることに感謝します。

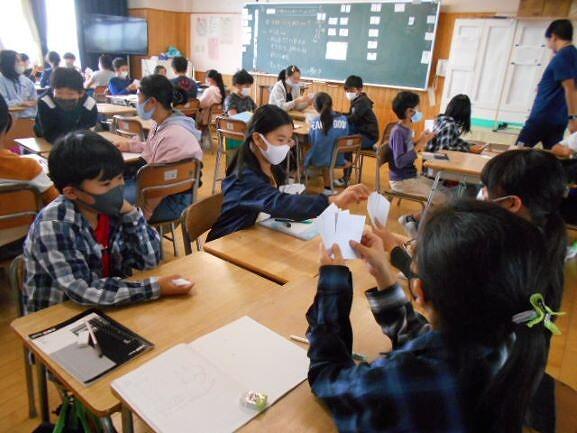

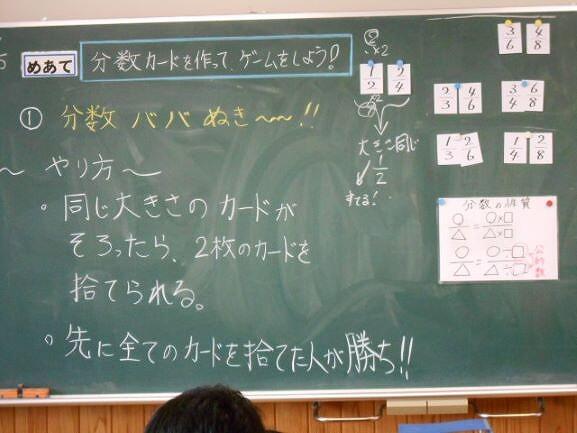

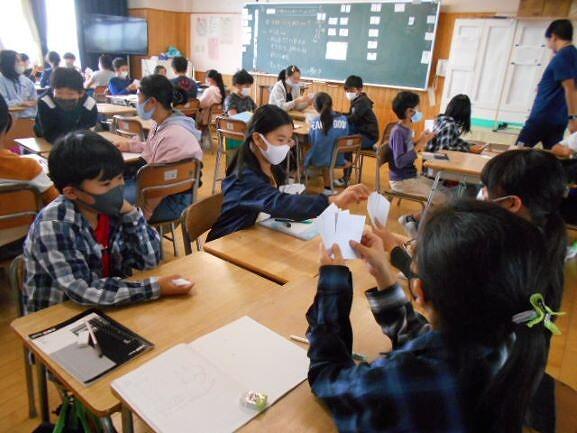

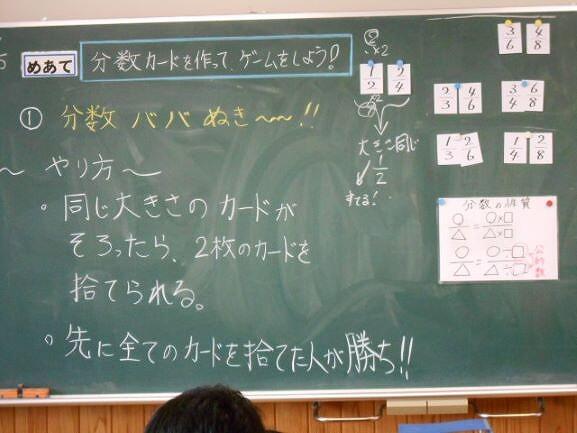

楽しんで深い学び

5年生が何やら楽しそうに活動していました。算数の時間なのに「ババぬき」?

みんな楽しそうですね。

でもこれ、ただの「ババぬき」ではありません。

その名も「分数ババぬき」です。

「分数は、分子と分母に同じ数をかけても、分子と分母を同じ数でわっても、その大きさは変わらない。」という性質を、遊びを通してより深く学ぶための活動でした。

楽しく学んで、理解が深まったかな?

みんな楽しそうですね。

でもこれ、ただの「ババぬき」ではありません。

その名も「分数ババぬき」です。

「分数は、分子と分母に同じ数をかけても、分子と分母を同じ数でわっても、その大きさは変わらない。」という性質を、遊びを通してより深く学ぶための活動でした。

楽しく学んで、理解が深まったかな?

もうすぐ修学旅行

来週は修学旅行があります。修学旅行の成功に向け、6年生の準備や調べ学習も最終段階に入りました。

インターネットを使って見学先や食事場所を検索し、必要な情報を入手しています。特に、班別自由行動となる「大内宿」や「鶴ヶ城公園」付近は念入りに調べていました。

中には、自ら電話して、昼食場所の予約を取る班も。

昨年までと行き先は違いますが、楽しい思い出づくりと深い学びの習得が実現できるよう、最高学年としての自覚を持ち、協力し助け合って素敵な旅行にしましょうね。

インターネットを使って見学先や食事場所を検索し、必要な情報を入手しています。特に、班別自由行動となる「大内宿」や「鶴ヶ城公園」付近は念入りに調べていました。

中には、自ら電話して、昼食場所の予約を取る班も。

昨年までと行き先は違いますが、楽しい思い出づくりと深い学びの習得が実現できるよう、最高学年としての自覚を持ち、協力し助け合って素敵な旅行にしましょうね。

放課後教室

今日から、放課後教室が始まりました。4・5・6年生を対象に、自ら進んで学力の向上を図ります。

希望者が60名を越え、日惜ホールとパソコン室に分かれて学習しました。昨年より回数は少なくなりますが、勉強は何よりやる気が大切です。せっかくの機会ですから、有効な時間を過ごしてほしいと思います。

希望者が60名を越え、日惜ホールとパソコン室に分かれて学習しました。昨年より回数は少なくなりますが、勉強は何よりやる気が大切です。せっかくの機会ですから、有効な時間を過ごしてほしいと思います。

すてきな新聞に!

3年生がきのう校外学習に行き、バスで栃木市をめぐってきました。住宅の多い場所、畑や田んぼの多い場所、山が多い場所など、栃木市にはいろいろな場所があるのが分かりました。そして、その土地ごとに産業が発展している様子を見学してきました。

今日は、分かったことや気付いたこと、考えたことなどを新聞にまとめていました。

しおりに書き込まれたメモを見返しながら、真剣に新聞づくりに取り組んでいます。レイアウトなども工夫して、見やすくてすてきな新聞を完成させてくださいね。

今日は、分かったことや気付いたこと、考えたことなどを新聞にまとめていました。

しおりに書き込まれたメモを見返しながら、真剣に新聞づくりに取り組んでいます。レイアウトなども工夫して、見やすくてすてきな新聞を完成させてくださいね。

校外学習へ行ってきました!

社会科校外学習として栃木市の市内めぐりに行ってきました。子どもたちは友達と楽しみながら自然に触れたり、施設や農家の人々の話をよく聞いて進んで学習したりすることができました。公の場の意識を常にもち、意欲的に活動する姿から大きく成長した様子が見られました。今後も、学年全体でこの雰囲気を維持し、仲良く頑張れる子どもたちになっていってほしいと思います。

中学生職場体験

昨日から、栃木西中学校の2年生が4名、職場体験で本校に来ています。最初は緊張していたようですが、子どもたちともすぐに打ち解けることができたようです。

授業に積極的に参加します。

授業に積極的に参加します。

休み時間も一緒に遊んでくれました。

休み時間も一緒に遊んでくれました。

お掃除は頼りになります。

お掃除は頼りになります。

将来、教員になる夢をもっている生徒さんもいるようです。その他の生徒さんも、今回の経験を今後の生活に生かしていこうと考えており、立派に成長した姿に改めて感心しました。いよいよ明日が最終日、充実した3日間となることを願います。

授業に積極的に参加します。

授業に積極的に参加します。

休み時間も一緒に遊んでくれました。

休み時間も一緒に遊んでくれました。

お掃除は頼りになります。

お掃除は頼りになります。将来、教員になる夢をもっている生徒さんもいるようです。その他の生徒さんも、今回の経験を今後の生活に生かしていこうと考えており、立派に成長した姿に改めて感心しました。いよいよ明日が最終日、充実した3日間となることを願います。

クラブ活動開始

感染症予防の関係で実施できずにいたクラブ活動が、今日から始まりました。本年度は、15のクラブが設置されます。

初日の今日は、組織づくりとめあてや活動計画の作成などを中心に活動しました。

共通の興味や関心を追求する活動に自主的・実践的に取り組むことで、集団活動に必要な知識や行動の仕方を身につけたり、よりよい人間関係を形成する能力を高めたりするなど、各クラブのめあてが達成できるよう主体的に取り組んでいきましょう。

初日の今日は、組織づくりとめあてや活動計画の作成などを中心に活動しました。

共通の興味や関心を追求する活動に自主的・実践的に取り組むことで、集団活動に必要な知識や行動の仕方を身につけたり、よりよい人間関係を形成する能力を高めたりするなど、各クラブのめあてが達成できるよう主体的に取り組んでいきましょう。

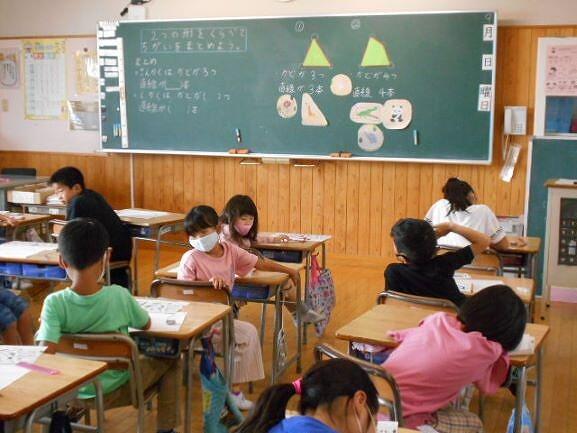

ちがいはなにかな?

2年生の算数の授業です。2つの形の違いについて考えています。

どうやら、△(三角)と☐(四角)の違いを見つけているようです。

みんな真剣に考え、

〇 三角には「角が3つ」「直線が3本」あること

〇 四角には「角が4つ」「直線が4本」あることを確認し合うことができました。

最後に、三角と四角の仲間わけも正確に行うことができていました。

どうやら、△(三角)と☐(四角)の違いを見つけているようです。

みんな真剣に考え、

〇 三角には「角が3つ」「直線が3本」あること

〇 四角には「角が4つ」「直線が4本」あることを確認し合うことができました。

最後に、三角と四角の仲間わけも正確に行うことができていました。

どんな勉強かな?

1年生の様子です。国語の勉強をしていますね。「うみのかくれんぼ」です。

海にはいろんな生き物がいて、それぞれの体の特徴をもち、いろいろな方法で身を隠していることを学習しました。今日は、それを生かして、自分だけの「うみのかくれんぼずかん」を作っていました。

どんな生き物を選んだのかな?

資料を参考にしながら、「生き物の名前→隠れている場所→体の様子→隠れる方法」の順で文章を書きます。どんな図鑑が出来上がるか楽しみですね。

海にはいろんな生き物がいて、それぞれの体の特徴をもち、いろいろな方法で身を隠していることを学習しました。今日は、それを生かして、自分だけの「うみのかくれんぼずかん」を作っていました。

どんな生き物を選んだのかな?

資料を参考にしながら、「生き物の名前→隠れている場所→体の様子→隠れる方法」の順で文章を書きます。どんな図鑑が出来上がるか楽しみですね。

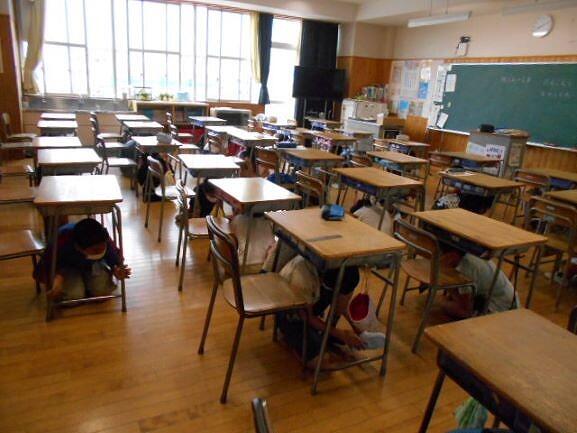

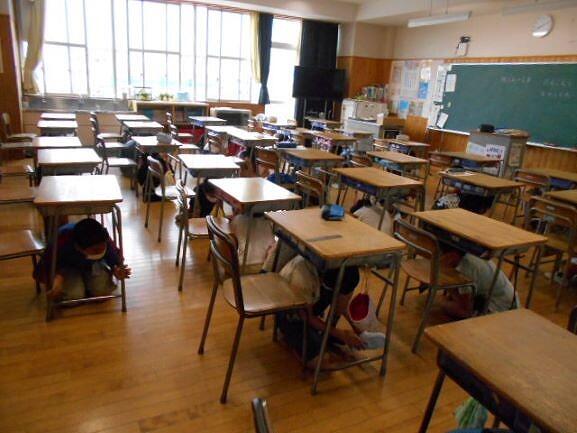

安全教育強調週間

今週は、安全教育強調週間です。大々的な避難訓練ができない状況の中、各学年や学級で、地震や火災、竜巻や雷など、災害発生時の基本的な動きを確認し合います。

放送でどんな災害が発生したのか、どう行動するかを知らせます。

放送をよく聞いて、みんな落ち着いて避難行動がとれました。

その後、静かに素早く整列して避難の準備をしています。1年生もしっかり行動できました。素晴らしいですね。

実際に避難するほかにも、どのような点に注意すればよいかなどをよく指導して、いざという時に「自分の命は自分で守る」ことができるように、意識を高めていきたいと思います。

放送でどんな災害が発生したのか、どう行動するかを知らせます。

放送をよく聞いて、みんな落ち着いて避難行動がとれました。

その後、静かに素早く整列して避難の準備をしています。1年生もしっかり行動できました。素晴らしいですね。

実際に避難するほかにも、どのような点に注意すればよいかなどをよく指導して、いざという時に「自分の命は自分で守る」ことができるように、意識を高めていきたいと思います。

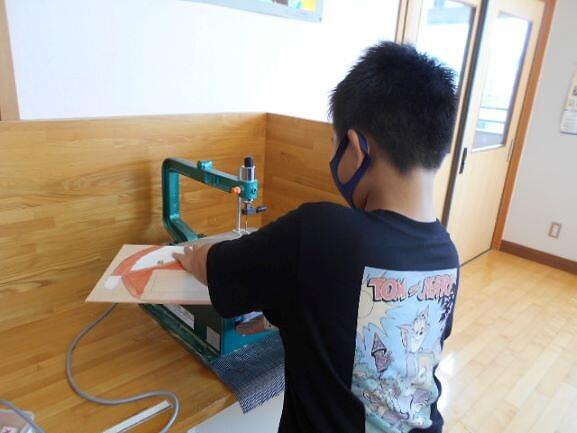

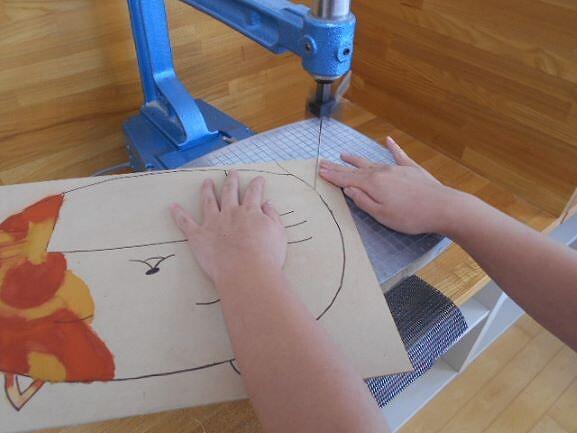

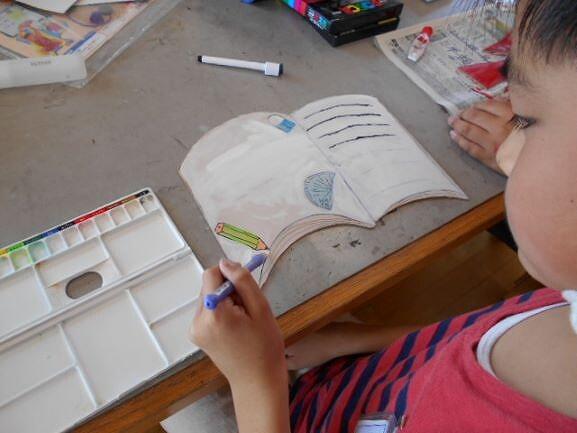

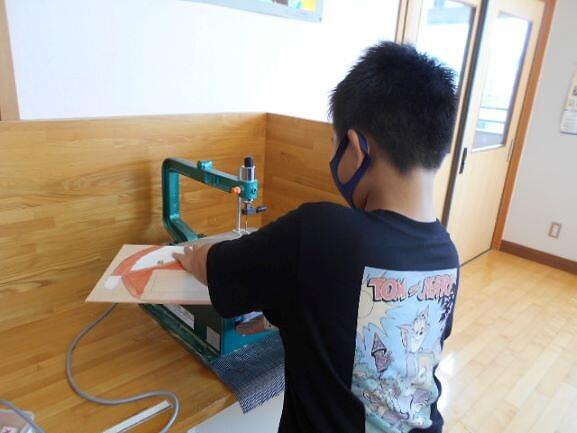

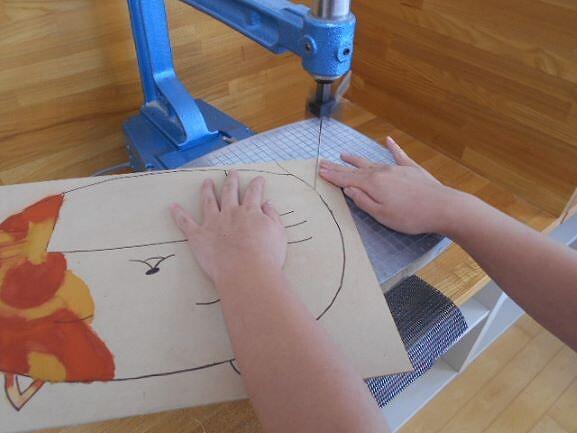

初めての電動糸のこぎり!

5年生の図工で、伝言板づくりをしています。薄い板を好きな形に切って作りますが、初めて使う電動糸のこに苦戦しているようですよ。

曲線を切るのは特に難しいですね。でも、中には線に沿ってとても上手に切れる児童もいます。切り終わったらきれいに色を塗って、仕上げます。

世界に一つだけの「マイ掲示板」、出来上がるのが楽しみですね。

曲線を切るのは特に難しいですね。でも、中には線に沿ってとても上手に切れる児童もいます。切り終わったらきれいに色を塗って、仕上げます。

世界に一つだけの「マイ掲示板」、出来上がるのが楽しみですね。

委員会活動

これまで活動を見合わせていた委員会活動。いよいよ今日から活動開始です。

活動初日の今日は、組織づくりや各委員会のめあてを考えました。これから本格的に活動が始まります。子どもたちの発想を生かしながら、めあてを達成し、主体的な活動となるよう応援しています。

活動初日の今日は、組織づくりや各委員会のめあてを考えました。これから本格的に活動が始まります。子どもたちの発想を生かしながら、めあてを達成し、主体的な活動となるよう応援しています。

4

2

2

5

1

1

7

eライブラリアドバンス

ご家庭のタブレット端末等で、

eライブラリ(家庭版)を

お使いいただけます。

学校IDおよび、カードに記載の

ログインIDとパスワードを入力

して、ログインしてください。

https://ela.kodomo.

ne.jp/students

eライブラリ(家庭版)を

お使いいただけます。

学校IDおよび、カードに記載の

ログインIDとパスワードを入力

して、ログインしてください。

https://ela.kodomo.

ne.jp/students

著作権について

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。