文字

背景

行間

学校ニュース

学校ニュース

吾一くんニュース vol.149

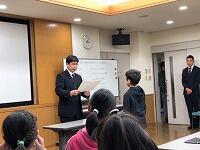

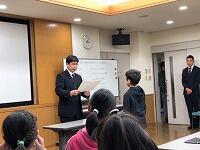

6年生の教室に、西中の中学1年生が来てくださいました。

中学校生活について、いろいろな話を聴くことができました。

中学校のイメージがますますわいてきて、4月が待ち遠しくなったかな?

中学校生活について、いろいろな話を聴くことができました。

中学校のイメージがますますわいてきて、4月が待ち遠しくなったかな?

中央小理科だより vol.149

明日、11日が今年最初の満月になります。

「ウルフムーン」と呼ぶそうです。

ちなみに、11日の月は「半影月食」といって、うっすら暗くなる時間帯があるのだそうです。その変化が見られるといいですね。

「ウルフムーン」と呼ぶそうです。

ちなみに、11日の月は「半影月食」といって、うっすら暗くなる時間帯があるのだそうです。その変化が見られるといいですね。

吾一くんニュース vol.148

昨日の続きです。

話す姿勢や、やはり聴く姿勢。

さらには、こんなところにも。

「心」がどこを向いているかが表れてきます。

話す姿勢や、やはり聴く姿勢。

さらには、こんなところにも。

「心」がどこを向いているかが表れてきます。

中央小理科だより vol.148

影。

そして、雲。

いろいろなところで、太陽が関係した「色」や「形」を楽しむことができる一日でした。

そして、雲。

いろいろなところで、太陽が関係した「色」や「形」を楽しむことができる一日でした。

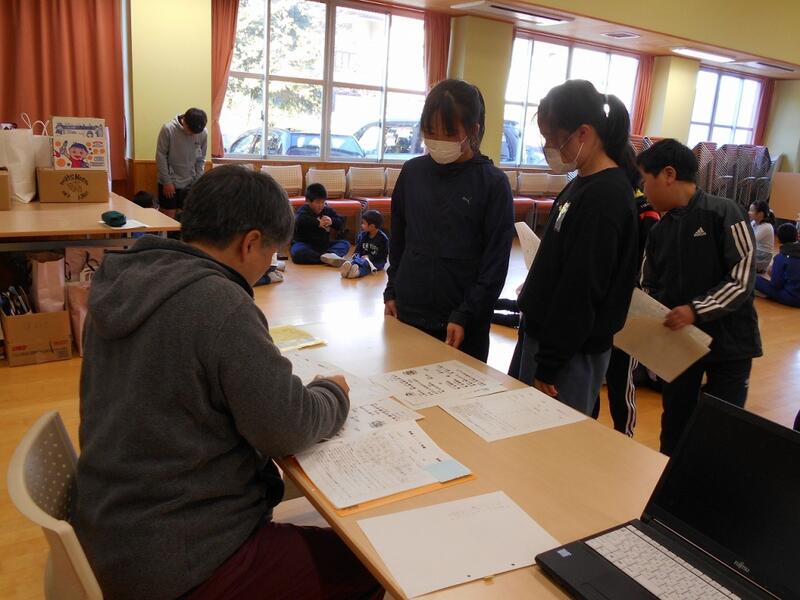

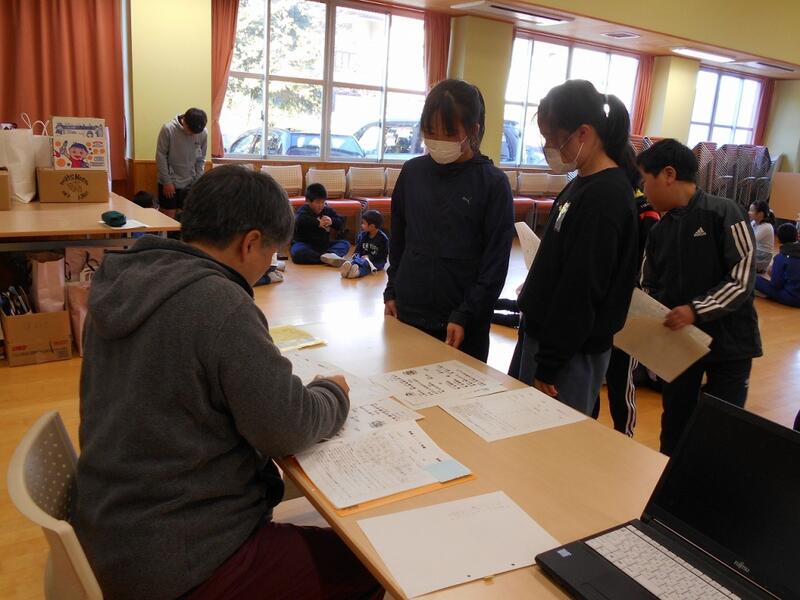

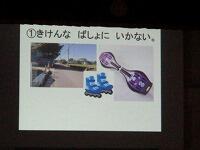

新登校班編成

来年度に向け、新しい登校班の編成会議を実施しました。各地区ごとに担当の先生の指示を聞き、現在の登下校の様子を確認したら作業開始です。

①4月から新しく入る1年生を確認しながら、メンバーを記入します。

②集合場所や集合時刻を決めたら、「新入生への連絡カード」も作りました。

③通学路を再確認して、地図に赤で記入したら登校班カードの出来上がり。

④先生にチェックしていただき、作業完了です。

登校班で最も大切なことは、事故なく安全に登下校すること。6年生が抜け、新たな班長が誕生した班もあります。また、4月からは新1年生も加入します。これからも、いっそう気を引き締めていきましょう。

①4月から新しく入る1年生を確認しながら、メンバーを記入します。

②集合場所や集合時刻を決めたら、「新入生への連絡カード」も作りました。

③通学路を再確認して、地図に赤で記入したら登校班カードの出来上がり。

④先生にチェックしていただき、作業完了です。

登校班で最も大切なことは、事故なく安全に登下校すること。6年生が抜け、新たな班長が誕生した班もあります。また、4月からは新1年生も加入します。これからも、いっそう気を引き締めていきましょう。

吾一くんニュース vol.147

始業式を待つ姿勢。

そして、児童代表の作文朗読を、聴く姿勢。

こうしたところに、みんなの「覚悟」を感じることができました。

すばらしい3学期、そして1年になりそうです。

そして、児童代表の作文朗読を、聴く姿勢。

こうしたところに、みんなの「覚悟」を感じることができました。

すばらしい3学期、そして1年になりそうです。

中央小理科だより vol.147

雨上がりの校庭の片隅で。

多くの植物が春に備えていました。

ちなみに、このように寒さに耐えられるように地表に広がり、日光をしっかり受け止められるように広く葉を広げる形を「ロゼット」といいます。

多くの植物が春に備えていました。

ちなみに、このように寒さに耐えられるように地表に広がり、日光をしっかり受け止められるように広く葉を広げる形を「ロゼット」といいます。

自慢の・・・

本日より給食もスタートしました。3年2組の様子から・・・。

しっかり味わうもぐもぐタイム。

しっかり味わうもぐもぐタイム。

おいしく楽しくいただいています。

おいしく楽しくいただいています。

自慢のおいしい給食を作ってくださる自慢の調理員の先生たちに、感謝のお手紙を

書いてくれた自慢の栃木中央小の子供たち。

栄養教諭横山先生に手渡しました。

栄養教諭横山先生に手渡しました。

思いを届けることも、受け止めることも、とても素敵なことですね。

いつもおいしい給食をありがとうございます。

しっかり味わうもぐもぐタイム。

しっかり味わうもぐもぐタイム。 おいしく楽しくいただいています。

おいしく楽しくいただいています。自慢のおいしい給食を作ってくださる自慢の調理員の先生たちに、感謝のお手紙を

書いてくれた自慢の栃木中央小の子供たち。

栄養教諭横山先生に手渡しました。

栄養教諭横山先生に手渡しました。

思いを届けることも、受け止めることも、とても素敵なことですね。

いつもおいしい給食をありがとうございます。

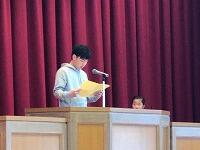

第3学期始業式

今日から第3学期の始まりです。約2週間ぶりに、学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。2時間目に、体育館で始業式を実施しました。9:10からの予定でしたが、5分前にはすべての学年が集合して、静かに待っていました。こんなところにも、成長のあとを感じます。

代表で、1年生と3年生が作文を発表しましたが、2人とも2学期の思い出とともに、3学期の抱負やめあてをしっかり述べていました。

3学期はとても短く、学年のまとめの学期。一日一日を大切に充実した毎日を送り、進学や進級への意欲を高めていきましょう。

代表で、1年生と3年生が作文を発表しましたが、2人とも2学期の思い出とともに、3学期の抱負やめあてをしっかり述べていました。

3学期はとても短く、学年のまとめの学期。一日一日を大切に充実した毎日を送り、進学や進級への意欲を高めていきましょう。

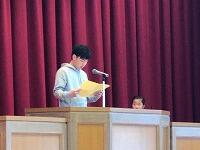

吾一くんニュース vol.146

本当に久しぶりに、体育館に全校児童が集まりました。

第2学期の終業式です。

代表児童の作文を、熱心に聞く姿が見られました。

校長先生から、それぞれの学年ががんばっていたことをほめていただいた後、これまた久しぶりの、全員で歌う校歌。

その後、児童指導主任から冬休みの過ごし方について話を聞きました。

給食の後は一斉下校。

家族のために役に立つことをたくさんして、最後は2019年を「すばらしい年」にしてお別れしてください。

そしてさらにすばらしい、2020年の「はじまり」を迎えてもらいたいと思います。

みなさん、よいお年を!

第2学期の終業式です。

代表児童の作文を、熱心に聞く姿が見られました。

校長先生から、それぞれの学年ががんばっていたことをほめていただいた後、これまた久しぶりの、全員で歌う校歌。

その後、児童指導主任から冬休みの過ごし方について話を聞きました。

給食の後は一斉下校。

家族のために役に立つことをたくさんして、最後は2019年を「すばらしい年」にしてお別れしてください。

そしてさらにすばらしい、2020年の「はじまり」を迎えてもらいたいと思います。

みなさん、よいお年を!

中央小理科だより vol.146

理科と家庭科のコラボ。

何種類かのアイスクリームと、動物の形をしたスナック菓子。

これを、思い思いに牛乳パックの中に入れて重ねていきます。

その後、しばらく冷やしてから、牛乳パックを切り開いてみます。

すると…。

さまざまな「地層」のでき上がりです。

「化石」を発掘しながらつくりを学べる、二度「おいしい」学習です。

何種類かのアイスクリームと、動物の形をしたスナック菓子。

これを、思い思いに牛乳パックの中に入れて重ねていきます。

その後、しばらく冷やしてから、牛乳パックを切り開いてみます。

すると…。

さまざまな「地層」のでき上がりです。

「化石」を発掘しながらつくりを学べる、二度「おいしい」学習です。

吾一くんニュース vol.145

歩き回って、仲間と語らう。

席に座って、一人でじっくり考える。

どちらも立派な「学びの姿」です。

それを「言われてからする」のではなく、「自分からできる」人間に、育ってほしいなと思います。

席に座って、一人でじっくり考える。

どちらも立派な「学びの姿」です。

それを「言われてからする」のではなく、「自分からできる」人間に、育ってほしいなと思います。

中央小理科だより vol.145

朝の東の空です。

6時を過ぎても、まだ薄暗いですね。

月はそろそろ朔(さく)、つまり新月に向かいます。

拡大してみると、丸い形がはっきりと分かりますね。

6時を過ぎても、まだ薄暗いですね。

月はそろそろ朔(さく)、つまり新月に向かいます。

拡大してみると、丸い形がはっきりと分かりますね。

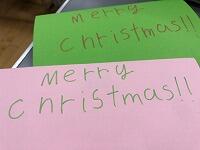

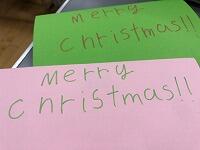

今年最後の日本語教室

今日は、令和元年最後の日本語教室通級の日でした。ちょうどクリスマスイブということもあり、保護者の方をお呼びして、クリスマス会を開きました。

まずはじめに、これまでに頑張ったことを、みんなの前で堂々と発表しました。

勉強した内容はそれぞれですが、ひらがなやカタカナ、漢字など、たくさんの日本語を覚えることができました。

次に、フィリピン方式でクリスマスプレゼントの交換をしました。

どんなプレゼントか楽しみですね。

どんなプレゼントか楽しみですね。

ゲームをしたあとは、みんなで楽しく会食です。

おいしい料理と楽しい会話

おいしい料理と楽しい会話

お互いの国のいろいろな話が聞けて、とても有意義でした。

今年の日本語教室への通級は終了しました。休みに入っても、覚えた日本語を積極的に使ってコミュニケーションをとりましょう。また来年、元気に通級してくるのを待っています。

まずはじめに、これまでに頑張ったことを、みんなの前で堂々と発表しました。

勉強した内容はそれぞれですが、ひらがなやカタカナ、漢字など、たくさんの日本語を覚えることができました。

次に、フィリピン方式でクリスマスプレゼントの交換をしました。

どんなプレゼントか楽しみですね。

どんなプレゼントか楽しみですね。ゲームをしたあとは、みんなで楽しく会食です。

おいしい料理と楽しい会話

おいしい料理と楽しい会話お互いの国のいろいろな話が聞けて、とても有意義でした。

今年の日本語教室への通級は終了しました。休みに入っても、覚えた日本語を積極的に使ってコミュニケーションをとりましょう。また来年、元気に通級してくるのを待っています。

吾一くんニュース vol.144

コミュニケーションで大切なこと。

それは、「話す」ことよりも「聞く(聴く)」ことなのでは、と思います。

自分が分からないことを聞くことができる。

どんなことに困っているのかを聴いてあげることができる。

実はどちらも、自分から声を発することです。

でも、前者には「勇気」があり、後者には「思いやり」があります。

この二つがあれば、生きていけるし、みんなが幸せになれるのではないでしょうか。

それは、「話す」ことよりも「聞く(聴く)」ことなのでは、と思います。

自分が分からないことを聞くことができる。

どんなことに困っているのかを聴いてあげることができる。

実はどちらも、自分から声を発することです。

でも、前者には「勇気」があり、後者には「思いやり」があります。

この二つがあれば、生きていけるし、みんなが幸せになれるのではないでしょうか。

中央小理科だより vol.144

昨夜からの雨が上がり、いい天気になりました。

先週の金曜日依頼、久しぶりのぽかぽか陽気でした。

かげもしっかり、伸びています。

先週の金曜日依頼、久しぶりのぽかぽか陽気でした。

かげもしっかり、伸びています。

吾一くんニュース vol.143

昨日の外国語の時間に作っていたクリスマスカードが完成したようです。

中には、休んだクラスの仲間に、もう一つ作って「早く学校に来てね」のメッセージを添えた人も。

クリスマスって、雪よりもむしろ、みんなに「笑顔」を積もらせるものなのかも知れませんね。

中には、休んだクラスの仲間に、もう一つ作って「早く学校に来てね」のメッセージを添えた人も。

クリスマスって、雪よりもむしろ、みんなに「笑顔」を積もらせるものなのかも知れませんね。

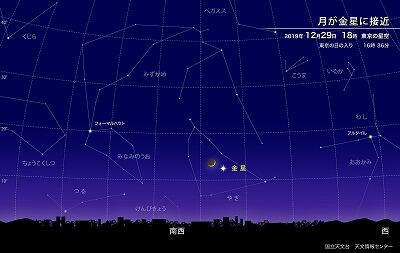

中央小理科だより vol.143

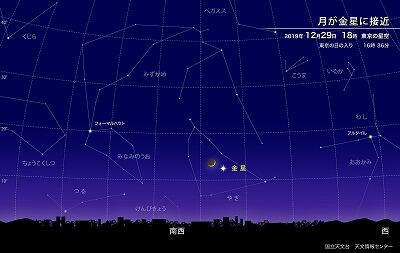

12月の天文シリーズ、その2です。

今回も、国立天文台のホームページから、画像を引用させていただきます。

今年も残すところあと3日、という29日。

この日は、月と金星が、とても近くに並んで見えるようです。

どちらも太陽の光を受けて輝く、おなじみの星です。

夕方、南西の空を、ぜひ見てください。

晴れるといいな…。

今回も、国立天文台のホームページから、画像を引用させていただきます。

今年も残すところあと3日、という29日。

この日は、月と金星が、とても近くに並んで見えるようです。

どちらも太陽の光を受けて輝く、おなじみの星です。

夕方、南西の空を、ぜひ見てください。

晴れるといいな…。

吾一くんニュース vol.142

外国語の時間は「クリスマス会」。

アメリカでの、クリスマスの楽しみ方を聞いた後は…、

カード作りです。

思いを込めて、ポップアップカードを仕上げていきます。

ABCルームもクリスマス一色!という感じでした。

アメリカでの、クリスマスの楽しみ方を聞いた後は…、

カード作りです。

思いを込めて、ポップアップカードを仕上げていきます。

ABCルームもクリスマス一色!という感じでした。

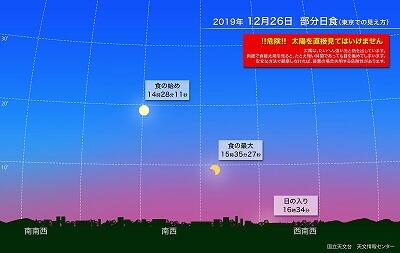

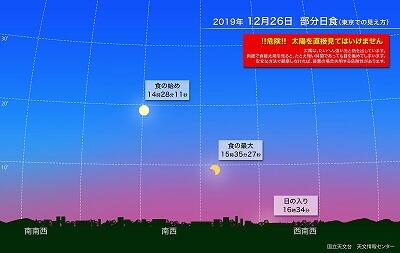

中央小理科だより vol.142

12月の天文シリーズ!

今回は、国立点大のホームページより、画像をお借りして掲載させていただきます。

今月はさまざまな「天文ショー」を見ることができます。

26日は夕方にかけて「部分日食」が。

すべてはお天気次第ですが、一部分とはいえ、久しぶりの日食です。

今回は、国立点大のホームページより、画像をお借りして掲載させていただきます。

今月はさまざまな「天文ショー」を見ることができます。

26日は夕方にかけて「部分日食」が。

すべてはお天気次第ですが、一部分とはいえ、久しぶりの日食です。

吾一くんニュース vol.141

クラスみんなで遊んでいる6年生。

係主催のイベントのようです。

ケイドロですね。

「つかまって」しまった人たちだと、よく分かります。

係主催のイベントのようです。

ケイドロですね。

「つかまって」しまった人たちだと、よく分かります。

中央小理科だより vol.141

校庭で遊ぶみんなから伸びている長ーい「かげ」。

昼休みなのに、この長さ。

ここからも、太陽の「傾き」を知ることができます。

昼休みなのに、この長さ。

ここからも、太陽の「傾き」を知ることができます。

吾一くんニュース vol.140

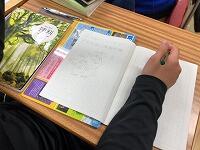

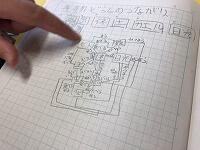

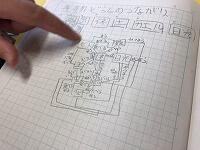

自分の頭の中にある考えを「概念」と言います。

それを取り出して、ノートに整理してみると、いろいろなことが見えてきます。

これは「コンセプトマップ」(概念地図法)と言って、関係があると思うことばをつないで、その理由を書きこんでいくことで、自分が考えている「つながり」を見える化することができます。

それを取り出して、ノートに整理してみると、いろいろなことが見えてきます。

これは「コンセプトマップ」(概念地図法)と言って、関係があると思うことばをつないで、その理由を書きこんでいくことで、自分が考えている「つながり」を見える化することができます。

中央小理科だより vol.140

雨です。

気温も10℃に届かず、肌寒い一日となりました。

気温も10℃に届かず、肌寒い一日となりました。

吾一くんニュース vol.139

6年生のあるクラスの、朝の会の様子です。

自分の身に付けたい「力」をそれぞれ考え、みんなの前でその思いを伝えています。

「集団力」という、「一人一人が責任ある状態で、一つにまとまる力」を身に付けたいと考えている人が多いようです。

自分の身に付けたい「力」をそれぞれ考え、みんなの前でその思いを伝えています。

「集団力」という、「一人一人が責任ある状態で、一つにまとまる力」を身に付けたいと考えている人が多いようです。

中央小理科だより vol.139

現在、「吾一広場」脇のコーナーに、校内理科研究展覧会で選ばれた作品が展示されています。

この中には、栃木市理科研究展覧会中央展で、下都賀地区展覧会に推薦された、優れた作品もあります。

一人一人の、あるいはグループのメンバーや家族、そして先生方との努力の結晶です。

この中には、栃木市理科研究展覧会中央展で、下都賀地区展覧会に推薦された、優れた作品もあります。

一人一人の、あるいはグループのメンバーや家族、そして先生方との努力の結晶です。

吾一くんニュース vol.138

6年生の下校前の様子です。

まだまだ先だと思っていたものが、現実に近づいている。

その中で、自分に何ができるのか?

クラスとして、学年として…。

しっかり考えて行動に移す「来週」にしましょう。

まだまだ先だと思っていたものが、現実に近づいている。

その中で、自分に何ができるのか?

クラスとして、学年として…。

しっかり考えて行動に移す「来週」にしましょう。

中央小理科だより vol.138

雲のきれいな一日でした。

この、いかにも重そうな色を「鉛色」と言うのかな?

この、いかにも重そうな色を「鉛色」と言うのかな?

吾一くんニュース vol.137

ハンドボール部員と共に、放課後学校に残り、教室で活動している6年生がいます。

卒業アルバム編集の季節です。

みんなでクラスページのレイアウトを、考えています。

卒業アルバム編集の季節です。

みんなでクラスページのレイアウトを、考えています。

中央小理科だより vol.137

夕方暗くなったベランダから空を見上げると、輝くものが…。

今日は令和元年最後の満月です。

寒月(コールドムーン)と呼ぶのだそうです。

今日は令和元年最後の満月です。

寒月(コールドムーン)と呼ぶのだそうです。

吾一くんニュース vol.136

表彰集会ですが、今回も校長先生が各クラスを回ってくださいました。

駅伝部、お見事でした!

駅伝部、お見事でした!

中央小理科だより vol.136

理科室でペロペロと舌を出しているのは?

どうやら理科部の「新入り」さんのようです。

どうやら理科部の「新入り」さんのようです。

吾一くんニュース vol.135

6年生の外国語の授業は「私の思い出」。

卒業の時が近づいていることを、思い知らされます。

さまざまな学校行事の言い方に親しんだ後は、ゲームでコミュニケーション。

楽しみながら、一人一人の「思い出」にふれていきます。

卒業の時が近づいていることを、思い知らされます。

さまざまな学校行事の言い方に親しんだ後は、ゲームでコミュニケーション。

楽しみながら、一人一人の「思い出」にふれていきます。

中央小理科だより vol.135

もうすぐクリスマス。

教室に、ポインセチアが飾られています。

日本にやってきたのは明治時代で、和名はショウジョウボク(猩々木)と呼ぶのだそうです。

ポインセチアの花言葉は、「祝福する」「聖夜」「幸運を祈る」など。でも、これらは定番の赤いポインセチアのみで、ポインセチアの花言葉は、色によって異なるのだそうです。

教室に、ポインセチアが飾られています。

日本にやってきたのは明治時代で、和名はショウジョウボク(猩々木)と呼ぶのだそうです。

ポインセチアの花言葉は、「祝福する」「聖夜」「幸運を祈る」など。でも、これらは定番の赤いポインセチアのみで、ポインセチアの花言葉は、色によって異なるのだそうです。

吾一くんニュース vol.134

6年生は、それぞれ進学予定の中学校へ、入学説明会に出かけました。

こちらは南中学校の様子です。

先生方、先輩方が温かく迎えてくださることが伝わってきました。

そして、体験授業では、早くも異なる小学校出身の仲間で学び合う様子も…。

4か月後が楽しみですね。

こちらは南中学校の様子です。

先生方、先輩方が温かく迎えてくださることが伝わってきました。

そして、体験授業では、早くも異なる小学校出身の仲間で学び合う様子も…。

4か月後が楽しみですね。

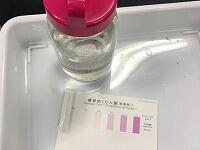

中央小理科だより vol.134

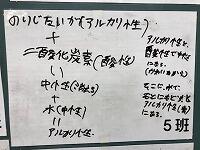

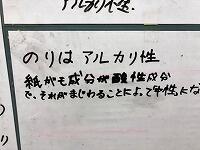

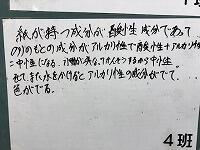

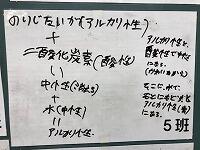

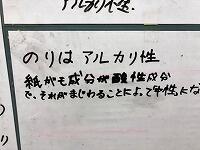

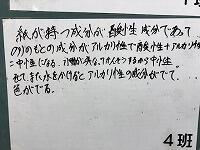

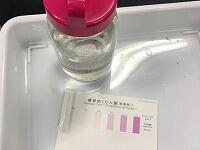

6年生の授業で、「水溶液の性質」の応用編を行いました。

テーマは「乾くと色が消えるのり」の色は、なぜ消えるのか?

何種類かの実験を通して、それぞれのグループが、なかなかの推理を行いました。

テーマは「乾くと色が消えるのり」の色は、なぜ消えるのか?

何種類かの実験を通して、それぞれのグループが、なかなかの推理を行いました。

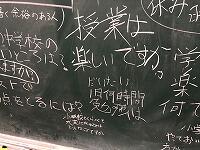

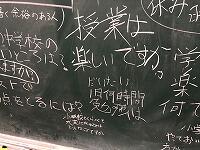

吾一くんニュース vol.133

来週、6年生はそれぞれ進学予定の中学校に、入学説明会に行きます。

「中学校の先輩に聞いてみたいこと」というテーマで「白い黒板」をつくってみました。

個人的に好きなのは、「小学校の時にやっておいた方がいいことは?」

です。

「中学校の先輩に聞いてみたいこと」というテーマで「白い黒板」をつくってみました。

個人的に好きなのは、「小学校の時にやっておいた方がいいことは?」

です。

中央小理科だより vol.133

中央小から見える山々。

天候にもよりますが、空の色、雲の色と相まって、季節の移り変わりを教えてくれます。

天候にもよりますが、空の色、雲の色と相まって、季節の移り変わりを教えてくれます。

吾一くんニュース vol.132

2学期最後の委員会活動。

環境美化委員会は、太陽光発電の発電量グラフづくりや、ペットボトルキャップ集めの整理を行っていました。

明日はアルミ缶回収です。

御協力、よろしくお願いします。

環境美化委員会は、太陽光発電の発電量グラフづくりや、ペットボトルキャップ集めの整理を行っていました。

明日はアルミ缶回収です。

御協力、よろしくお願いします。

中央小理科だより vol.132

下校の時間に…あれ?

これが昨夜の「上弦の月」?

これが昨夜の「上弦の月」?

駅伝交歓会

本日、令和元年度栃木市栃木地区小学校駅伝交歓会が、栃木市総合運動公園で開催されました。これまで大勢の子どもたちが、朝や放課後、土・日など、練習に励んできました。

今日は、本校からも5人で襷をつなぐ男女各1チームと、友好レースに各3名が参加し、これまでの練習の成果を発揮してきました。

友好レースのスタート。自分の記録に向かって全力で走りぬきました。

いよいよ女子のレース開始です。

序盤は、入賞圏内で我慢の走り。中盤で順位を上げ、アンカーがゴール手前100mで一気に前の選手を抜き去り、見事3位入賞を果たしました。

さて、男子は・・・・・?

1・2区が踏ん張って1位との差を最小限にとどめます。そして、ついに3区で逆転、1位に躍り出ます。4区・5区も粘りの走りで1位をキープ。ついに、優勝をつかみ取りました。

自分の成長のため、一緒に走るチームのため、そして、これまで練習を共にしてきたすべての仲間のため、精一杯の走りを見せることができました。

今日は、本校からも5人で襷をつなぐ男女各1チームと、友好レースに各3名が参加し、これまでの練習の成果を発揮してきました。

友好レースのスタート。自分の記録に向かって全力で走りぬきました。

いよいよ女子のレース開始です。

序盤は、入賞圏内で我慢の走り。中盤で順位を上げ、アンカーがゴール手前100mで一気に前の選手を抜き去り、見事3位入賞を果たしました。

さて、男子は・・・・・?

1・2区が踏ん張って1位との差を最小限にとどめます。そして、ついに3区で逆転、1位に躍り出ます。4区・5区も粘りの走りで1位をキープ。ついに、優勝をつかみ取りました。

自分の成長のため、一緒に走るチームのため、そして、これまで練習を共にしてきたすべての仲間のため、精一杯の走りを見せることができました。

吾一くんニュース vol.131

昼休みは「なかよし班活動」でした。

いくつかの班は、久しぶりの「体育館」を満喫!

ドッジボールで盛り上がりました。

いくつかの班は、久しぶりの「体育館」を満喫!

ドッジボールで盛り上がりました。

中央小理科だより vol.131

久しぶりの「上弦の月」です。

表面の模様も、よく見えました。

表面の模様も、よく見えました。

吾一くんニュース vol.130

2学期の「総合的な学習の時間」のまとめをする6年生。

修学旅行をふり返っているようですが…、

「サブレ」にもいろいろあるのですね!

修学旅行をふり返っているようですが…、

「サブレ」にもいろいろあるのですね!

中央小理科だより vol.130

午前中に強い揺れが!

みんなすぐに机の下に隠れ、先週の訓練が生きる「実践」となりました。

(画像は「ウェザーニュース」から引用させていただきました)

みんなすぐに机の下に隠れ、先週の訓練が生きる「実践」となりました。

(画像は「ウェザーニュース」から引用させていただきました)

引渡訓練

家族参観終了後、震度5強以上の地震発生を想定した避難訓練を行い、保護者への引渡訓練を実施しました。

緊急地震速報により地震の発生を知らせます。

緊急地震速報により地震の発生を知らせます。

子どもたちは素早く机の下にもぐって身を小さくし、安全を確保する姿勢をとっています。

先生方に指示に従って避難、「お・か・し・も・ち」の合言葉を守って、静かに避難できました。

保護者への引渡

保護者への引渡

引渡しカードで確認し、全員無事に引渡完了です。

いざというとき、「自分の命は自分で守る」ことができるよう、これからも様々な場面を想定した訓練を実施していきます。

緊急地震速報により地震の発生を知らせます。

緊急地震速報により地震の発生を知らせます。子どもたちは素早く机の下にもぐって身を小さくし、安全を確保する姿勢をとっています。

先生方に指示に従って避難、「お・か・し・も・ち」の合言葉を守って、静かに避難できました。

保護者への引渡

保護者への引渡引渡しカードで確認し、全員無事に引渡完了です。

いざというとき、「自分の命は自分で守る」ことができるよう、これからも様々な場面を想定した訓練を実施していきます。

家族授業参観

11月30日、今日は土曜日ですがみんな元気に登校しました。今日は、家族授業参観です。2時間目と3時間目に授業を参観していただきました。

2時間目は各教科の授業です。

3時間目は道徳の授業が行われました。

PTA役員に皆様にお骨折りいただき、バザーのために皆様から御協力いただいた拠

出品の販売も実施することができました。

2時間目は各教科の授業です。

3時間目は道徳の授業が行われました。

PTA役員に皆様にお骨折りいただき、バザーのために皆様から御協力いただいた拠

出品の販売も実施することができました。

吾一くんニュース vol.129

「話すこと」って、大切だなあ。

それを実感した、「家族参観日」でした。

それを実感した、「家族参観日」でした。

中央小理科だより vol.129

ついに朝の気温が0℃を下回りました。

川の様子も、ごらんの通りです。

アップにしてみます。

川の様子も、ごらんの通りです。

アップにしてみます。

吾一くんニュース vol.128

毎日、大変な賑わいを見せた、昼休みの「なんでも大Show」。

みんなに選ばれるのは、どのグループかな?

みんなに選ばれるのは、どのグループかな?

中央小理科だより vol.128

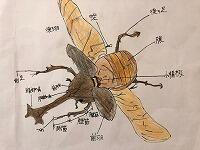

4年生の理科部児童がまとめているカブトムシの様子です。

観察することが重要であることを、再認識させてくれます。

吾一くんニュース vol.127

校庭では、6年生がティーボールをやっていました。

それぞれのチームで声をかけ合っている様子が、よく聞こえました。

中央小理科だより vol.127

昨日は太平山を紹介しましたが、本校の校庭も負けてはいませんでした。

秋の深まりと冬の訪れを感じさせてくれます。

秋の深まりと冬の訪れを感じさせてくれます。

吾一くんニュース vol.126

6年生が校外学習で挑戦した日光の木彫り。

教室の後ろに並んでいると、なかなかのものです。

教室の後ろに並んでいると、なかなかのものです。

中央小理科だより vo.126

ベランダから見た太平山です。

少し分かりにくいですが、赤や黄色が目立ってきました。

少し分かりにくいですが、赤や黄色が目立ってきました。

吾一くんニュース vol.125

校外学習で、木彫り体験が終わった後の様子です。

こういうところに、普段の学校生活が出るのかもしれません。

こういうところに、普段の学校生活が出るのかもしれません。

中央小理科だより vol.125

今日は校外に出ていましたので、紅葉の様子をお届けします。

到着!

無事に学校に到着しました。

今日学んだことを、明日からに活かしましょう。

今日学んだことを、明日からに活かしましょう。

仕上がります!

そろそろ仕上げに入ります。

完成した人も出てきました。

この後学校に戻ります。

完成した人も出てきました。

この後学校に戻ります。

黙々と…

彫り続けます。

みんな「様」になっています。

みんな「様」になっています。

始まりました

そしていよいよスタートです。

おっかなびっくり、でも集中。

おっかなびっくり、でも集中。

職人の技

まず、彫刻刀の使い方について教わります。

職人の技に、思わず拍手が起こりました。

職人の技に、思わず拍手が起こりました。

木彫り体験

午後の活動は木彫り体験。

ちょっぴり緊張。

ちょっぴり緊張。

お昼だ!

午前の活動は、無事終了。

お弁当を広げて、いただきます!

輪王寺

石碑の前で、はいチーズ!

大猷院(たいゆういん)

きれいな写真が撮れました!(つもりです)

おみくじオープン!

御朱印にお守り、そしておみくじにお金をつかう人が多いです。

二荒山神社

縁結びの茅の輪くぐりを何度も行う、男性が一人…(笑)

三猿

よく見て、感想をしっかり話して、ガイドさんの話をよーく聴きましょう。

陽明門

豪華な中に、願いが込められています。

眠り猫

これから見に行きます。

眠っているようで眠っていない。

何かあったら、すぐに走り出せるのだそうです。

眠っているようで眠っていない。

何かあったら、すぐに走り出せるのだそうです。

見学開始

五重塔を見学します。

東照宮到着!

寒い!

これから案内していただきます。

これから案内していただきます。

バスの中 2組

みんな元気です!

校外学習に行ってきます

朝まで雨が降っていたので、日惜ホールで出発式です。

気をつけて行ってきます!

気をつけて行ってきます!

中央小理科だより vol.124

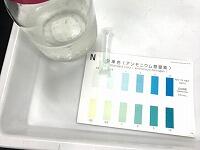

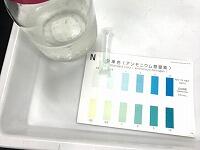

「パックテスト」という薬品入りのチューブを使うと、水のさまざまな性質が分かります。

これは巴波川の水。

かなりきれいになっていることが分かります。

これは巴波川の水。

かなりきれいになっていることが分かります。

吾一くんニュース vol124

今週から始まった、「なんでも大賞」。

今日は、子どもにしては「大きい人」も参加していました(笑)。

今日は、子どもにしては「大きい人」も参加していました(笑)。

吾一くんニュース vol.123

たくさんの人とふれ合うことで、「理解」は生まれます。

外国語は、単に話せる、書けるための時間ではなく、「理解」のための時間だと思います。

外国語は、単に話せる、書けるための時間ではなく、「理解」のための時間だと思います。

中央小理科だより vol.123

栃木市理科研究発表会が行われました。

本稿の代表も、堂々と発表!

優秀賞を受賞しました。

本稿の代表も、堂々と発表!

優秀賞を受賞しました。

吾一くんニュース vol.122

クラブの時間、校庭でも多くのクラブで3年生の体験活動を行いました。

心なしか、4年生以上も張り切っているように見えます。

心なしか、4年生以上も張り切っているように見えます。

中央小理科だより vol.122

科学クラブに、3年生たちがたくさん来ました。

体験を通して、来年のメンバーが増えるといいな。

体験を通して、来年のメンバーが増えるといいな。

吾一くんニュース vol.121

6年生が紹介してくれた四字熟語。

「一寸の光陰軽んべからず」

ほんのわずかな時間も無駄にしてはいけない、という意味です。

本来、この前には、「少年老い易く学成り難し」ということばがあります。

6年生は卒業まであと4か月。

時間を大切に、過ごしていきましょう。

「一寸の光陰軽んべからず」

ほんのわずかな時間も無駄にしてはいけない、という意味です。

本来、この前には、「少年老い易く学成り難し」ということばがあります。

6年生は卒業まであと4か月。

時間を大切に、過ごしていきましょう。

中央小理科だより vol.121

まだまだ悩んでいます。

いかに「音」を見せるか…。

いかに「音」を見せるか…。

吾一くんニュース vol.120

黒板に線が。

そしてネームプレートが貼ってあります。

自分の意思を示すために、そして同じ意見、異なる意見の仲間と話し合うために。

ネームプレートは有効です。

中央小理科だより vol.120

悩んでいます。

いかに「聞いてもらう」か…。

いかに「聞いてもらう」か…。

吾一くんニュース vol.119

「傾聴」「正対」と言います。

コミュニケーションで大切なこと。

それは、話す人の心にいかに向き合うかだと思います。

どうやって聴いてもらえたら、うれしいか?

それを自分がやってみましょう。

コミュニケーションで大切なこと。

それは、話す人の心にいかに向き合うかだと思います。

どうやって聴いてもらえたら、うれしいか?

それを自分がやってみましょう。

中央小理科だより vol.119

今週末に栃木市理科研究展覧会中央展が開催されます。

本校からも7作品が選ばれ、出品されます。

一方、同じ日に「発表会」も開催されます。

いかに見せるか、伝えるか…。

悩みどころです。

本校からも7作品が選ばれ、出品されます。

一方、同じ日に「発表会」も開催されます。

いかに見せるか、伝えるか…。

悩みどころです。

吾一くんニュース vol.118

学校課題の研究授業は、1年生と4年生の教室でも行われました。

こちらはどちらのクラスも国語の授業でした。

見ていて楽しい、そしてなんだか「あったかい」授業でした。

こちらはどちらのクラスも国語の授業でした。

見ていて楽しい、そしてなんだか「あったかい」授業でした。

中央小理科だより vol.118

学校課題の研究授業が、6年生のクラスで行われました。

てこのしくみを使った道具について、みんなよく話し、よく聴き、そしてよく書いていました。

てこのしくみを使った道具について、みんなよく話し、よく聴き、そしてよく書いていました。

吾一くんニュース vol.117

外国語の時間、一番大切なのは「コミュニケーション」だと思います。

顔の距離や手の距離で、「心」の距離も分かる気がします。

顔の距離や手の距離で、「心」の距離も分かる気がします。

中央小理科だより vol.117

6年生の理科です。

世の中には、「てこ」のしくみを利用した道具がたくさんあります。

たくさん見つけてみましょう。

名付けて…、

「テコモンGO!」

世の中には、「てこ」のしくみを利用した道具がたくさんあります。

たくさん見つけてみましょう。

名付けて…、

「テコモンGO!」

吾一くんニュース vol.116

持久走大会。みなさん頑張りましたね。

昨日の最後の練習の様子です。

誰でも走り終わると、こんな感じでクタクタです。

でも、それでもこうして立ち上がり、応援をしている人もいました。

きっと、誰かを応援することが、自分を応戦することにつながっているのでしょうね。

昨日の最後の練習の様子です。

誰でも走り終わると、こんな感じでクタクタです。

でも、それでもこうして立ち上がり、応援をしている人もいました。

きっと、誰かを応援することが、自分を応戦することにつながっているのでしょうね。

中央小理科だより vol.116

昨夜の月改め、今朝の月シリーズ。

朝の西の空です。

太平山の向こう側に…。

朝の西の空です。

太平山の向こう側に…。

校内持久走大会

今日、校内持久走大会が実施されました。台風の影響で校庭の状態も心配でしたが、先月の内に使用できるようになり、練習もほぼ予定どおり行い、本番を迎えることができました。

各学年とも、練習の成果を十分に発揮し、記録更新を目指して最後まで頑張りました。

1年生:初めての持久走大会

1年生:初めての持久走大会

2年生:去年より早くなったかな

2年生:去年より早くなったかな

3年生:去年より距離が伸びました

3年生:去年より距離が伸びました

4年生:苦しくても最後まで

4年生:苦しくても最後まで

5年生:さすが高学年の走り

5年生:さすが高学年の走り

6年生:最後までデッドヒート

6年生:最後までデッドヒート

たくさんの保護者の皆様にも御覧いただきました。保護者の皆様の応援や仲間の声援が、何よりの力になりました。

また、当日は大勢のボランティアの方にお手伝いいただき、事故なく無事に実施できました。たいへんありがとうございました。

子どもたちには、苦しいことにも負けずに最後まで粘り強く取り組む力があることを、改めて見せてもらいました。この力を、これからも様々な場面でも発揮できるよう期待します。

各学年とも、練習の成果を十分に発揮し、記録更新を目指して最後まで頑張りました。

1年生:初めての持久走大会

1年生:初めての持久走大会

2年生:去年より早くなったかな

2年生:去年より早くなったかな

3年生:去年より距離が伸びました

3年生:去年より距離が伸びました

4年生:苦しくても最後まで

4年生:苦しくても最後まで

5年生:さすが高学年の走り

5年生:さすが高学年の走り

6年生:最後までデッドヒート

6年生:最後までデッドヒート

たくさんの保護者の皆様にも御覧いただきました。保護者の皆様の応援や仲間の声援が、何よりの力になりました。

また、当日は大勢のボランティアの方にお手伝いいただき、事故なく無事に実施できました。たいへんありがとうございました。

子どもたちには、苦しいことにも負けずに最後まで粘り強く取り組む力があることを、改めて見せてもらいました。この力を、これからも様々な場面でも発揮できるよう期待します。

中央小理科だより vol.115

いよいよ持久走大会が明日に迫りました。

業間は皆走運動です。

自分の「体」そして「心」のために、全校児童が、そして先生方も走ります!

業間は皆走運動です。

自分の「体」そして「心」のために、全校児童が、そして先生方も走ります!

中央小理科だより vol.115

昨夜の月シリーズ。

ついに…!

ついに…!

吾一くんニュース vol.114

6年生の「四字熟語」紹介は、なかなか難しいことばが出てきています。

この漢字、書けるかなあ…?

この漢字、書けるかなあ…?

中央小理科だより vol.114

朝は雨。ただ、すぐに止んで太陽が。

ということで、北西の空に虹が出ました!

ということで、北西の空に虹が出ました!

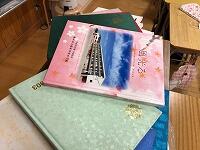

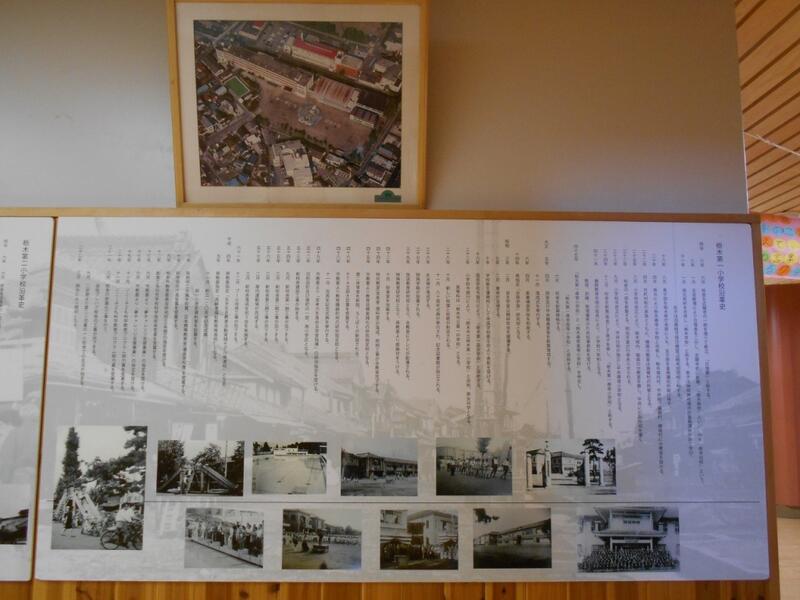

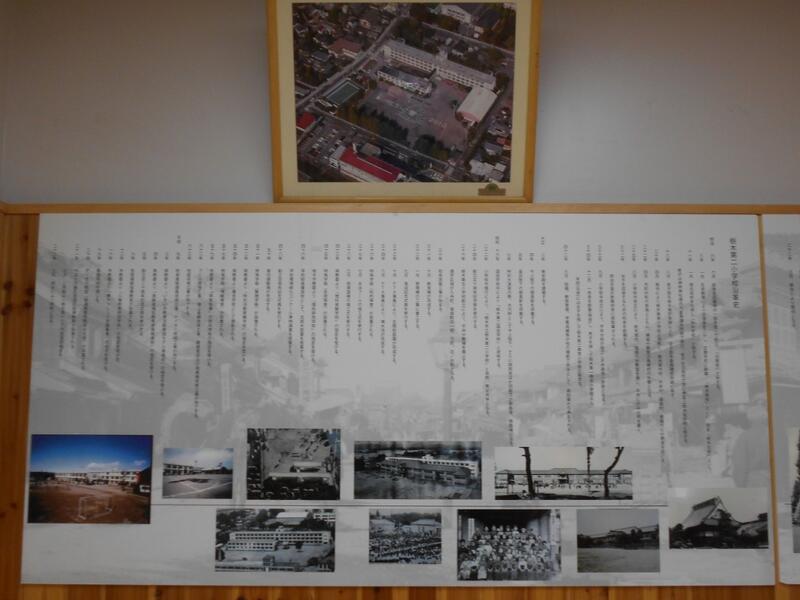

歴史展示コーナー

放送室の後ろにある「歴史展示コーナー」、これまで若干、物置のように使われていましたが、10周年を機に、本来のコーナーとして整備させていただきました。

栃木第一小、栃木第二小と栃木中央小になってからの学校沿革を掲示しました。それぞれに137年の歴史をもつ二校。そこに本校の10年が加わり、147年目となります。

栃木第一小学校 栃木第二小学校 栃木中央小学校

今後、展示ケースなどを整備し、昔の学校で使用されていた道具や教科書などを展示できればと考えています。学校にお越しの際は、ぜひ御覧ください。

栃木第一小、栃木第二小と栃木中央小になってからの学校沿革を掲示しました。それぞれに137年の歴史をもつ二校。そこに本校の10年が加わり、147年目となります。

栃木第一小学校 栃木第二小学校 栃木中央小学校

今後、展示ケースなどを整備し、昔の学校で使用されていた道具や教科書などを展示できればと考えています。学校にお越しの際は、ぜひ御覧ください。

吾一くんニュース vol.113

1年生の国語の授業にお邪魔しました。

そこで、とってもおもしろいものを見つけました。

!!!

そこで、とってもおもしろいものを見つけました。

!!!

4

3

7

8

8

0

2

eライブラリアドバンス

ご家庭のタブレット端末等で、

eライブラリ(家庭版)を

お使いいただけます。

学校IDおよび、カードに記載の

ログインIDとパスワードを入力

して、ログインしてください。

https://ela.kodomo.

ne.jp/students

eライブラリ(家庭版)を

お使いいただけます。

学校IDおよび、カードに記載の

ログインIDとパスワードを入力

して、ログインしてください。

https://ela.kodomo.

ne.jp/students

著作権について

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。