文字

背景

行間

カテゴリ:5年生

タブレットで学習チェック

来年度から栃木県で実施される「とちまる学力向上プログラム」に先立ち、5年生がタブレットを使った学習チェックに挑戦しました。

国語と算数について、タブレット画面上の問題を解きました。子どもたちも初めての経験でしたが、これまでの操作経験をもとに入力方法も迷わずにできていました。聞き取りや計算の問題のためにメモできる用紙を配付したので、それを活用することもできていました。

この学習チェックの特徴は、解答の正誤がすぐに返ってくるところです。自分の解答が間違っていたときは、どうして間違えたか考え、同じ間違いをしないための復習ができるよう指導していきます。

先生たちにとっても、初めての経験です。わかりやすい説明をしたり、子どもたちの進み具合を画面上で確認したりするなど気を付けながら取り組みました。

匡の学力調査もタブレットを使う方法になっていくので、とてもよい経験になりました。

5年生の調理実習

5年生が、家庭科で調理実習をしました。今回は、ごはんを鍋で炊くこととみそ汁を作ることです。

普段、ごはんを鍋で炊くことを経験していないので、お米をとぎ、水加減を調節することを学びました。火加減の調整にもすごく気を遣いました。

みそ汁は、煮干しで出汁をとるところからです。煮干しの処理の仕方も学びました。包丁で野菜を切るのも上手にできました。

自分たちで作り上げたごはんとみそ汁は、格別の味がしたようです。みんなとてもおいしかったと感想を言っていました。冬休みには、ご家庭でも子どもたちの手作り料理を楽しんでください。

5年生 学級活動「生命の誕生」

昨日の学級活動で、養護教諭の高久先生により「生命の誕生」の授業を行いました。

自分たちはどのようにして命を受け継いできているのか、生命の誕生とは何なのかを真剣に考える時間となりました。

授業後の感想を読むと、「一つの奇跡だということが分かった。」「3億以上の中からたどり着いたのが自分だと知ってびっくりした。」「自分のルーツについて初めて考えたから、今度親に聞いてみたいと思った。」などと書かれており、自分事としてじっくり考えられたことが伝わりました。

5年生 「学年ドッジボール大会」

持久走大会が終わったところで、レクリエーションとして学年でドッジボール大会を行いました。学年全員(先生も含む)で本気で楽しみました。学年全員で遊ぶ機会はなかなかないので、友達の意外な一面を見つけたり、クラス関係なく協力したりといろんな姿が見られました。「楽しかったー!」「またやりたい!」との声がたくさん聞こえてきました。

5年親子学習会~うずま焼きに挑戦~

昨日、5年生の親子学習会を行いました。親子でうずま焼きをしました。粘土をよくこねて、手びねりの手法で形を整えました。

図工で使う粘土とは違う触感を楽しみながら、少しずつ形を整えました。親子でどんな用途にしたいかなどを話し合いながら作る活動を楽しみました。講師の先生の説明を聴き、手順を確認しながら作りました。

この後、焼成していただくのですが、できあがりがとても楽しみです。参加いただいた保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

5年理科~上流と中流の川原の石を調べてみよう~

5年生が、理科で流れる水のはたらきについて学んでいます。今日は、これまでに学んだことをもとに実際の川や川原の石について学びました。

まずは、栃木市を流れる主な川が渡良瀬遊水地に流れ込み、利根川となっていることを知りました。それらの川の中でも思川の上流と中流、下流の写真を見比べました。川の幅が広くなっていることや川原の石が小さくなっていることに気付きました。

次に、上流と中流の川原の石を観察しました。教職員が現地で集めてきた話も聴いて関心が高まっていました。大きさだけでなく形や重さなどの違いがあることがわかりました。

そして、「どうして上流と中流で石の大きさや形が変化したのか?」という問いについて予想を話し合いました。

子どもたちは、これまで学んだ知識をもとに「流れが強くなったから」「石どうしがぶつかったから」「水の力でけずられたから」などの意見をもちました。

最後に、実際には確かめられないことでも、モデル実験をすることで予想を確かめました。容器に吸水スポンジと水を入れて、よく振りました。友達と協力して振り続けると、四角ばったスポンジの角がとれて丸くなりました。

また、水の中に残った小さなかけらに気付き、それが自然の中での砂や小石だということにも気づきました。

モデル実験を通して、自分たちの予想を確かめることができました。

5年 NISSANものづくり教室

先週の30日(木)に5-1、31日(金)に5-3、5-2と2日間でNISSANものづくりキャラバンを行いました。

社会科の学習で、「くらしや産業を支える工業生産」を学習をしています。自動車工業について学んでいる中で、ものづくりの大変さや、作業を行う中での工夫についても学んできました。

今回、実際にNISSANの自動車工業に携わる方から、ものづくりの大切さについて教えていただきました。ブロックの車をグループで協力して組み立てたり、品質のいいものを早く作るために作業の改善を行ったり、工場で使われているものを触ってみたりと様々な体験をさせていただきました。

ものづくりで大切なことは、普段の生活でも大切だと気付くことができ、貴重な時間となりました。

5年体力向上エキスパートティーチャーの授業

年2回、体力向上エキスパートティーチャーによる授業を実施しています。今日は、その2回目で走り幅跳びのための運動を指導していただきました。まず、幅跳びの練習に入る前にいろいろなルールでの鬼ごっこをして、体を動かしました。

その後、助走と踏切、着地という3つの動きの説明を聴きました。助走での歩幅についてクイズに答えてから、実際に運動することで踏切前に歩幅が狭くなることを実感できました。

マットを使った練習では、3歩の助走から踏切までをたくさん練習しました。リズムよく踏み切ることができるようになりました。

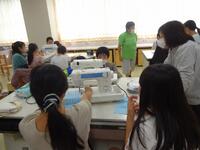

ミシンボランティアありがとうございました

先週の2日間に渡って、5年生の家庭科の時間に地域のボランティアの方々にご協力いただきました。

5年生が、初めてミシンを使うので、糸の通し方や布の押さえ方など基本的なことを支援していただきました。

子どもたちは、家庭でも体験したことのないミシン操作に、頭ではわかっていても思った通りにできずにいました。不安になったり、イライラしたりしそうな時でも、ボランティアさんが声をかけてくださるので、安心して活動することができました。

ボランティアの皆様、ありがとうございました。

友だちができることについてインタビューしよう~5年外国語科~

5年生が外国語科で「~ができる。」を表現する学習に取り組んでいます。「What can you do?」と尋ねて、「I can~,Can you?」と答える会話を友達と練習します。

ペアでの会話を繰り返し練習するときは、担任やALTの先生だけでなく、授業を参観している先生方も相手にすることができました。

リアクションも大切にして「Oh! I can~.」と返すことも学んでいます。子どもたちは、自分のことを伝える喜びや相手に伝わる喜びを感じながら、英語を使った表現にチャレンジしています。

仲間と楽しい思い出ができたよ

5年生の臨海自然教室も2日目です。天気にも恵まれ、朝から元気いっぱいです。朝食の後、部屋の片づけ・清掃をしました。シーツを畳むなど慣れないことでも協力してがんばりました。

今日の活動は、海浜オリエンテーリングでした。班ごとに地図を見ながら、チェックポイントを回りました。とても広いので、道を間違えてしまってもはげましあって最後までがんばりました。

仲間と海を眺めながら思い出をかみしめていましたが、退所式では、自然の家の方々にしっかりとあいさつできました。

お家に帰ったら、たくさんの思い出を話し合ってください。保護者の皆様、準備をはじめとしたご協力ありがとうございました。

5年生の臨海自然教室

今日から1泊2日で、5年生がとちぎ海浜自然の家での臨海自然教室を実施しています。

自然の家に到着すると、施設の大きさや広さに驚いていました。到着後は、入所式とオリエンテーションを行いました。入所式では司会の子どもたちががんばりました。自然の家の方に元気な挨拶ができました。オリエンテーションでは、施設の場所やベッドメイキングの仕方などについて教えていただきました。

広い食堂でお昼を食べてから、いよいよ海辺での活動です。砂浜に着くと、打ち寄せる波に歓声が上がりました.

自然の雄大さに感動する子もいれば、波に近づきたくなる子もいました。もちろん安全に気を付けながら、大いに海に親しみました。自然の家の方の指導で、水汲みリレーを行い仲間との協力もできました。

体力向上エキスパートティーチャーの授業

5年生を対象として、県の体力向上エキスパートティーチャーの授業を行いました。

経験豊富な先生の指示で、子どもたちは楽しくたくさんの運動に取り組みました。

走ることや投げることを練習しながら、体のどこを意識して動くのかわかりやすく説明してくださいました。

年2回の訪問授業となりますが、今後もよろしくお願いいたします。

5年生 「小学生はみがき大会」を行いました!

昨日、5年生が「小学生はみがき大会」を行いました。各クラスごとに「プラークコントロールを身につけ、歯と歯ぐき・毎日の健康を保とう!」というめあてに向かってDVDを見ながら進めました。

大会ドリル・歯ブラシ・デンタルフロス・夢目標カード・鏡が配られ、実際に自分の歯と向き合いながら学ぶことができました。(使わなかったものは持ち帰っているので、ご確認ください。)

授業の最後には目標を書きました。子どもたちの感想から、自分の歯への思いが伝わってきました。

「毎日、朝昼夜に歯を磨いて気をつける。」

「誰よりもきれいな歯を作る。」

「たくさんの健康な歯と長生きする。」

5年生 家庭科調理実習をしました

14日(水)、15日(木)の5年生が家庭科の調理実習を行いました。

今回は、ほうれん草をゆでて味付けした「ほうれん草のおひたし」です。

お湯を安全に沸かしたり、包丁を安全に使ったりして、おいしいおひたしを作ることができました。

子どもたちからは、「家でも作ってみたい」「自分で作った料理が食べられてうれしい」などの声が上がっていました。

はじまりました!中央ソーラン!(5年生)

4月25日(金)6時間目に5.6年生合同で体育を行いました。

5年生は、6年生から運動会で披露する「中央ソーラン」をみせてもらい、一緒に練習しました。

6年生の格好いい姿に圧倒されながらも、一生懸命練習に取り組む姿が見られ、頼もしさを感じました。

これからも練習に取り組みますので、運動会当日の中央ソーランを、ぜひお楽しみに!!!

運動で人間関係づくり~5年体育~

5年生では、クラス替えがあったので学習をとおした人間関係づくりを大切にしています。

体育でもグループで一緒に運動したり、触れ合ったりできる内容を工夫しています。

また、子どもたちのアイデアを積極的に活かす場面をつくり、お互いのよさを認め合う雰囲気をつくっています。

これからも運動量が豊富で、友達と仲良くなれる楽しい体育に挑戦していきます。

5年生になったら外国語科

3・4年生では外国語活動でしたが、5年生からは外国語科になります。教科として外国語の「読むこと」「話すこと」「書くこと」の基礎を学びます。

今日は、ABCの大文字、小文字の理解と、それを使った英語表現を学習しました。担任の先生とALTの先生のチームワークで楽しく授業が進みました。

チーム対抗のクイズゲームでは、ポイントをゲットしようと意欲的にコミュニケーションしていました。

5年生が、卒業式準備で大活躍!!

明日の卒業式のために、1~4・6年生が下校した後、5年生が準備をしてくれました。

式場では、いす並べや祝詞貼り、壇上への鉢花やストーブの準備などを頑張りました。体育館の入り口やトイレの清掃では、いつもより時間をかけてきれいにしてくれました。受付や来賓の控室もきれいにしてくれました。卒業生が通る階段や教室の飾り付けもしてくれました。

自分の役割を終えると「ほかにお手伝いすることはありませんか。」と、進んで動くことができました。これから最上級生となる意識が高まっていることがうれしかったです。

準備を終え、校長先生や学年主任の先生の話を聴きました。最後は、6年担任の先生方から感謝の言葉をもらいました。ありがとう5年生!!

今日の給食は「卒業お祝いメニュー」でした。お赤飯や鯛、お祝いクレープを食べてみんなでお祝いしました。(すまし汁のなるとにも「祝」の文字が入っていました。)

最上級生へのステップアップ

5年生が、卒業生のための奉仕活動をしました。式場となる体育館の清掃やワックスぬりをしたので、床やステージがピカピカになりました。

昇降口の靴箱や床も一生懸命に清掃してくれました。5年生ありがとう!!

このような活動を積み上げていきながら、最上級生としての自覚を高めています。

5年外国語 ”Who is he or she?"

5年生の外国語科では、人物を紹介する英語表現を学習しています。今日は、グループごとに選んだ人物をクイズ形式で紹介し合いました。

まず、4つのヒントを出すために、タブレット端末を使って、その人物の職業や得意なことなどの特徴を調べました。英語での表現を知りたいときは、担任やALTの先生に質問したり、翻訳アプリで調べたりしました。

次に、クイズを出し合いました。例えば、"He is politician." " He can jyudo."のようにヒントが出されました。グループごとに「政治家?」「乗馬が好き?」「柔道ができる?」って誰だろうと話し合って答えを出しました。(正解はだれでしょうか?)

子どもたちが選んだ人物なので、歴史上の偉人だったり、ユーチューバーだったりしましたが、伝えたい英語を調べて書く活動や伝え合う活動に意欲的に取り組む姿が見られました。

5年生の感謝の心と責任感が高まっています

6時間目には、5年生が水曜日に行われる6年生に関する会に向けた準備を行いました。6年生への感謝の気持ちをもって、6年教室を清掃したり飾り付けをしたりすることができました。準備に取り組む5年生の表情からは、もうすぐ自分たちが最高学年になるんだという気持ちが現れていました。

6年生にはあえて教室の様子を見せないように、6年生は校庭で企画委員を中心とした学年運動会を楽しみました。〇✕クイズ鬼ごっこや玉入れ、綱引きなどで、また一つ思い出を増やしていました。

アシカを見ながらお弁当タイム

ポカポカ陽気で、お弁当を屋外の席で食べることにしました。

ちょうどアシカのお散歩タイムが始まったので、とてもラッキーでした。

この後は、予定通りに出発します。

アクアワールドでの見学

アクアワールド大洗では、グループで見学をしています。大きな水槽の中を泳ぐ魚たちを見て目を輝かせていました。

楽しい思い出ありがとうございました

とちぎ海浜自然の家での活動が終わりました。退所式で自然の家の先生からのお話を聞いて、楽しかったことを思い出していました。

自然の家の皆様ありがとうございました。

この後、アクアワールド大洗に向かいます。

1日を振り返る室長・班長会議

夕食や入浴が終わり、臨海自然教室の最後の夜を迎えました。

各部屋の室長と活動班の班長は、活動の振り返りと連絡事項の確認をする会議に参加しました。

楽しかったことや協力できたことをうれしそうに振り返りました。

明日の予定を確認し、リーダーとしてみんなに伝える責任ある行動ができました。

貝のキーホルダー作り

貝のキーホルダー作りは、最初に貝を選ぶところから始まりました。

一人一人の好みがあるので、どの貝にするか選ぶ表情は真剣です。

次に貝に手回しドリルで穴をあけるのですが、これがとても難しかったようです。

それでも粘り強くがんばりました。

ニュースポーツに挑戦

午後は、ニュースポーツと貝のキーホルダー作りの2つの活動を交代しながら行いました。

ニュースポーツは、キンボールに挑戦しました。はじめはなかなか上手くできなかったことが、あっという間に上達しました。

チームワークがとても良くなりました。

塩作りに挑戦

汲んできた海水を使って塩作りをするために、カマドに火をつけました。

新聞紙や薪にマッチで火をつけて、鍋に入れた海水を蒸発させました。

海水からの塩作りに挑戦

午前中の活動は、塩作り体験です。

まずは、海に行って海水を汲みました。

大切な海水をバケツに入れて、協力して運びました。

アスレチックで楽しく遊ぼう

朝食の後は、みんなでアスレチックに来て、楽しく遊んでいます。

初めての遊具でも、仲良く遊べるのは普段からの関係が良いからですね。

海を見ながら朝ごはん

臨海自然教室2日目です。

ガラス張りの食堂からは、太平洋の雄大な景色が眺められます。

みんな元気に、美味しい朝食をいただきました。

海岸のお散歩

せっかく海にきたからにはと、海の近くに散歩にきました。

残念ながら、砂浜の方へは波が近くて降りられませんでしたが、間近で波しぶきを見て喜んでいました。

館内オリエンテーリングにチャレンジ

お昼を食べて、いよいよ自然の家での活動です。まずは、館内のチェックポイントを探して、そこに隠されたキーワードを見つけるオリエンテーリングです。

班ごとに知恵を出し合って頑張っています。

とちぎ海浜自然の家に到着しました

途中休憩を入れて、2時間ほどで宿泊する、とちぎ海浜自然の家に到着しました。

バスから荷物を下ろしたら、記念の集合写真を撮りました。

この後は、オリエンテーションです。

5年生が臨海自然教室に出発

朝から快晴、気持ちの良い青空が広がっています。5年生が2泊3日の臨海自然教室に出発です。

出発式では、司会の子どもたちのきびきびとした進行で、元気の良い挨拶ができました。

引率の先生方からのお話を聞いて、子どもたちのやる気が高まっていました。

5年生の栄養指導

5年生の家庭科では、栄養教諭による学習を行いました。1月に予定している臨海自然教室では、とちぎ海浜自然の家でバイキング形式の食事が提供されるので、栄養のバランスがとれた食事について学習しました。

はじめに3名の代表児童が、自分の食べたいメニューを選んで発表しました。他の子どもたちは、プリントでメニュー選びをしました。

次に、給食での主食、主菜、副菜や牛乳、果物の栄養の働きを確認しました。栄養のバランスをとるために選ぶ食材の量を考える必要があることを知りました。

もう一度、用意してあるたくさんのメニューから、栄養のバランスを考えて選び直しました。宿泊学習でも気を付けて選ぶことができる力が身に付きました。

5年体育~体力向上エキスパートティーチャーの授業~

体力向上エキスパートティーチャーの島田先生をお迎えして、5年生が体育の授業を行いました。

年間2回のうち2回目の今回は、なわとび運動を教えていただきました。

まずは、なわを使った体ほぐしを通して、なわとびが上手になるためのいろいろな体の動き方を練習しました。

次に、なわを速く回す練習をしました。前まわしとびを30秒間で70回できることを目標にして、繰り返し練習しました。決められた時間内で、自分の目標回数をもって練習する方法は、子どもたちの意欲を高めました。

最後は、ペアでいろいろな跳び方を練習しました。子どもたちは工夫しながら楽しんで練習に取り組みました。

タブレットを活用した言語活動

本校では、学校課題研究として「思考力の育成」に取り組んでいます。先生たちは、一人一授業として、お互いの授業を見せ合っています。

今日は、5年1組で国語の授業を行いました。子どもたちは、事前によりよい学校生活のために、新たにしてみたいことや解決したいことを考えてきました。タブレットには、付箋機能を使って、考えがたくさん記入してありました。

先生から、自分の考えを整理するために思考ツールの座標軸を使うことが説明されました。(教科書にも座標軸を使った思考の整理の方法が紹介されています。)

子どもたちは、すぐに考えを書いた付箋をコピーして、座標軸に貼り付けたり、移動させたりできました。タブレットを便利な文房具として活用する力が身に付いています。

できあがった子どもは、画面操作で教室のモニターに終わったことを知らせます。わからないことがあるときもモニターで知らせることができます。先生は、モニターを見ながら全体の進み具合を確認しながら指導しました。

次に、自分の座標軸を見ながら学級で話し合うのにふさわしい議題を選びました。画面を見つめ、理由を考えて一つ選ぶことができました。

さらに、グループの友だちと考えを交流しました。自分の選んだ議題について、理由を付けて説明し合うことができました。グループでも一つに絞りこむので、活発に意見交流できました。

5年生がミシン縫いに初挑戦

5年生が、家庭科で初めてミシン縫いにチャレンジしています。まずは、ミシンの上糸や下糸、ボビンなどの名前を覚えるところから始めます。

動画で操作手順を確認しながら、目の前にあるミシンに触って、少しずつ覚えていきます。ミシンボランティアさんや支援の先生をお願いして、グループごとに支援をしていただきました。

縫い方を確認したところで、いよいよ初めての直線縫いにチャレンジです。ミシンの速さは「ゆっくり」に設定していても、スイッチを入れると、ミシンが勝手に縫っていくのでドキドキしながら操作していました。

故障かな?と思ったら、すぐに外山先生が修理してくださいました。グループの友だちやボランティアさん、先生たちからの声を励みに、無事縫い上げることができました。

うずま焼き体験~5年親子学習会~

先週の金曜日に、5年生の親子学習会で「うずま焼」の体験を行いました。

講師の毛塚さんの説明を聞き、思い思いの作品を作りました。

親子で土をこね、会話をしながら作品を仕上げていく時間は、あたたかな空気に包まれていました。

ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

自ら高めるプレゼンテーション能力

お昼の放送で、5年生から「お昼休みに体育館でSDGsに関するクイズをするので、1・2年生は集まってください。」という呼びかけがありました。

昼休みには、たくさんの1・2年生が体育館に集まり、5年生の子どもたち3名によるクイズが始まりました。

実は、この3名は、授業とは別に自分たちが関心をもった災害と防災について調べたことをみんなに知ってほしいとイベントを計画したそうです。内容も原稿も全部子どもたちだけで考えたんですと、5年生の先生方もうれしそうに教えてくださいました。

内容もすごく工夫されていました。動画を使って災害を紹介したり、低学年でも答えやすいように2択や3択のクイズにしたりしたので、最後まで意欲的に参加できました。イベントを終えた3人の感想は、「緊張したけど、みんな楽しそうにしてくれてよかった。」でした。

授業で学んだことを生かして、自分たちの伝え、表現する力を磨き上げることができるなんて、とても素晴らしいことですね。

世界がかかえる環境問題を考えよう~5年総合~

5年生が、総合的な学習の時間に環境問題についての学習をスタートしました。

まず、これまでに学んできたSDGsの17の指標について振り返ると、マークを見てどんな目標なのか説明ができていました。子どもたちの頭の中では、全ての課題がつながりあっているようでした。

次に、環境問題について知っていることをタブレットを使って入力しました。今回は、Formsというアプリを使ってみました。グループでお互いの考えを話し合うときは、相手の考えをしっかり聴き、考えを広げている姿が見られました。

Formsで、どんな言葉が多く入力されていたかを画面で確認した際には、「地球温暖化」を中心に、様々なキーワードが示され、子どもたちはそれらを見ながらさらに考えを広げていました。

さらに、様々な環境問題の画像を見ては、「温暖化だ。」「外来種のことだ。」「ニュースで見たよ。」などの発言が活発に出されました。先生から、「これらの問題はいつか解決できるかかな。」と問いかけられると、「解決が難しい。」「時間がかかる。」「みんがやればできる。」など、熱心な意見の交流ができました。

最後に感想を交流しながら、環境問題についての関心が高まり、すばらしいスタートが切れました。

5年家庭科~クッキング はじめの一歩~

5年生は、初めて家庭科の学習に取り組んでいます。最初の単元では、まずお茶の入れ方を学びました。

こんろの安全な使い方やお茶入れの手順を学習してから、実際に待ちに待った実習です。

やかんでお湯を沸かす活動では、一人分の100mlを真剣に量りました。こんろの元栓を開けるのもドキドキしていましたが、火加減に注意しながら調節できました。お茶の葉も一人分の量を丁寧に量って、準備ができました。

いよいよ、きゅうすにお茶の葉を入れ、お湯を注ぎ入れました。人数分の湯飲みに少しずつ注ぐのを、息を飲みながら見守っていました。

できあがった喜び、ほっとした気持ちに包まれながら、担任の先生と一緒に笑顔でお茶を飲みました。ご家庭でもぜひ経験させてみてください。

5年外国語科~Let’s Start Together~

5年生からは、4年生までの外国語活動から外国語科に変わります。子どもたちがスムーズに学べるように、まずは英語でのコミュニケーションを楽しむ活動を中心にしています。

ALTのジェラ先生の自己紹介を聞き、自分の名前や好きな食べ物、スポーツなどを紹介することに興味をもちました。担任の先生とALTの対話のデモンストレーションを見てから、友達との対話に挑戦しました。子どもたちは、自然に英語を使って友達との対話を楽しんでいました。

次に、教科書のイラストを使って、英語を聞き取る活動をしました。友達とも確かめ合いながら最後まで楽しく英語に慣れ親しんでいました。

5年生 みんなでなかよく 学年末の『お楽しみ会』

3月21日(木)

修了式を22日(金)に控えた今週は、どの学年・学級でもそれぞれ工夫

した『お楽しみ会

』が実施されています。

今日も、各教室や校庭で、クラスのみんなと活動している、元気な声

が聞こえてきて、笑顔

もいっぱい見られました。校庭では、鬼ごっこ

やケイドロ・ドッジボール

が人気ですが、2の2

は「島鬼(しまおに)

」。元気いっぱい

に、走っていました。4の2

のプログラムには、定番の「クイズ

」に混ざって「新体操

」もありました。5の3

のお楽しみ会は『1年間ありがとう会

』のネーミングで実施されていました。

5の1の『お楽しみ会

』は、まるで縁日

のようにいろいろなお店

が出ていました。『5の1屋台村

』のお店は、焼きそばや各種ドリンク・大きなアイスバーが並んだ食べ物屋さん、魚つり、輪投げ、、、

射的、新聞じゃんけん、絵しりとり、などの屋台が並んでいて、どれもとても楽しそう

でした。

クラスの仲間と考えた『お楽しみ会

』、楽しいひとときが過ごせましたね

。

卒業式に向けて⑤ 5年生前日準備

3月14日(木)

卒業式前日

の今日は、1~4年生

と6年生

のみなさんは4時間授業で下校し、5年生

のみなさんが会場等の前日準備

を行いました。川島先生のお話を聴いたら、さっそく役割分担ごとの仕事

に取りかかりました。

体育館フロアではいすをきちんと並べなおし 、きれいに拭いて

、、、

届いた祝詞や各学年のお祝いメッセージ

を掲示して、、、

ステージの演台を整え 、お花

を飾り、、、

体育館の入り口を飾付け、昇降口の清掃

をしました。

トイレ清掃も受付の準備もしっかりと行い

、、、

6年生の教室も飾り付け、準備万端

です。

5年生のみなさん、どうもありがとう

。すてきな卒業式会場

が出来上がりましたね。みなさんの思い

はきっと、卒業生

に伝わると思います。

卒業式に向けて② 5年生会場作り!

3月1日(金)

早いものでもう3月 、卒業式まであと10日

となりました。今日は6校時に、5の3

のみなさんが式場作り

を行いました。(2月

に実施したPTA運営委員会

の会場づくりは5の1

のみなさんが担当してくれました。)

まず、6年生が座るいすを、体育館前方に間隔をとって並べました

。続けて、保護者席

(卒業式予行では、5年生が着席します。)のいすを用意しました。

限られた時間の中で、積極的に行動できた5年生のみなさん、ありがとうございました

。これまで、お世話になった6年生

に感謝の気持ち

をもって、作業することができましたね

。

この会場で6年生の卒業式練習

が本格的に始まります 。

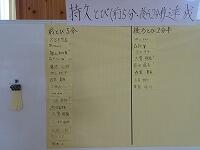

5年生 『なわとび大会』がんばりました

2月27日(火)

5時間目。体育館では5年生の『なわとび

大会

』が行われました。準備運動

を入念に行ったら、前半は自分がエントリー

した種目に出場する、「技能跳び

」に挑戦

です。前あや跳び・後ろあや跳び・前交差跳び・後ろ交差跳び・二重跳び、、、など8種目

の競技順について川島先生の説明

を聞いたら、、、

さっそく「技能跳びの部」を始めましょう。「がんばれ~

。」応援の声

が響きます。粘り強い挑戦

に、大きな拍手

がわきました。

後半は、「学級対抗長縄跳び

」です。3分間

に跳べる回数を競います。各クラス2チーム

が順番に対戦、先生方が回数を記録

しました。結果は、、、後ほど発表

します。

5年生はこのほかにも「持久跳び

」に挑戦

してきました。前跳びは5分

、後ろ跳びは2分30秒

跳べると合格

です。5年生教室前オープンスペース

の掲示板

によると、前跳び5分合格者

は16人

、後ろ跳び2分30秒合格者

は8人

いました。

すばらしいですね。みなさんよくがんばりました

。

5年生 グローバル教育プログラム授業実践:社会

2月21日(水)

栃木西中学校ブロックが研究指定

を受けている『グローバル教育プログラム

実践研究

』の授業実践

は、3学期も積極的に

続いています。今日は5の3

で『社会科』のプログラム、「国土の環境を守る」の単元での提案授業

がありました。

本時のめあては『豊かな環境

を守るために、私たちにできることを

考えよう。』です。

まず、これまで学習してきた環境問題について、事前にまとめてきた各自のMetamojiシート

を基に、どんな課題があるか発表し合い

、クラス全体で確認

しました。

地球温暖化・海洋汚染・大気汚染・公害・酸性雨・異常気象・砂漠化・森林破壊・絶滅危惧種、、、実に様々な課題が出てきました。そこで、グループ

になり、自分の意見を伝えたり

、気になったことを質問

したりしました。

どのグループも、積極的な話し合いが行われていて、身振り手振り交えて伝えたり

、先生からの質問

に答えたりする姿

がありました。班の友だちの意見

や班で話題になったことを、タブレットMetamojiワークシート

上に、色分けしてメモ

をとっている人もいました

。

グループの話し合いがひと段落した班

は、他のグループ

に出向いてみたり、タブレット

内の友だちのMetamojiワークシート

を見せてもらったり

して、さらに考えを広めていました。考えが深まったところで『わたしのイチオシ

アイディア

』をカードに書き

、黒板の課題と思う場所に貼りました。『わたしたちにできること』がたくさん出てきました。

最後に、本時の振り返りをMetamojiワークシート

にまとめました。

「解決策がきっとある。」「みんなで関心

をもって話し合う

ことが大切。」「私たちにできないこともあるけれど、少しずつでもできること

を取り組んでいきたい。」「みんなでやれば楽しく取り組める

。」いろいろな振り返りの発表

がありました。

これからの生活の中で、SDGsの視点

で「持続可能な豊かな環境

」についても、意識していけるといいですね。

eライブラリ(家庭版)を

お使いいただけます。

学校IDおよび、カードに記載の

ログインIDとパスワードを入力

して、ログインしてください。

https://ela.kodomo.

ne.jp/students

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。