文字

背景

行間

学校ニュース

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 セルフビビンバの具 ナムル 中華風卵スープ

今日は、自分でごはんにのせて食べる、ビビンバです

ビビンバの具とナムルを一緒に食べると、ナムルの酸味で味が引き締まって食べやすかったです

ビビンバは朝鮮半島の言葉で「混ぜごはん」を意味しているそうです。

中華風卵スープは野菜たっぷりで温かく、今日のような肌寒い日にうれしいメニューでした

スープに入っているにらは、道の駅にしかたさんから購入した地元のにらを使用しています

5年生家庭科ボランティア②

5年生家庭科ボランティア②

今日は、手縫いボランティアの2回目でした。

8名の方が来校し、5年2組の支援に入ってくださいました

針と練習布の持ち方や玉止めが緩まないコツなど、細やかにご指導くださいました

初めての手縫いで難しかったけれど、丸い玉結びやしっかりとした玉止めができた時は、とても嬉しそうでしたよ

大雨で足元の悪い中にもかかわらず、ボランティアにご協力いただきまして、ありがとうございました

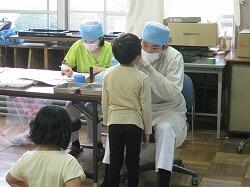

1年生心臓検診

1年生心臓検診

朝から大雨

「ぴちぴち ちゃぷちゃぷ ランランラン

」

という感じではなかったですね

校庭も池状態でしたが、児童は、長靴を履き、傘を深くかぶって、元気に登校しました

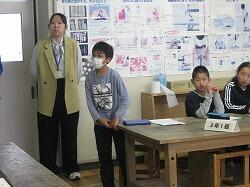

今日は、1年生が心臓検診を受けました。

検査が終わった児童に聴いたところ、(胸に測定器具を付けたので)「くすぐったかった。」「どきどきしちゃった。」と、つぶやいていましたよ

心拍数は、大丈夫だったかな・・・??

全員、無事に終了しました

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 モロの竜田げ きんぴら 若竹汁

モロを揚げている様子です

モロの竜田揚げは、調理場で下味をつけて揚げています。

モロとは、ねずみザメ(もうかザメ)と呼ばれるサメの仲間のことです

海のない栃木県で、貴重なたんぱく源として、昔から食べられてきた食材です。

サメは普通の魚とは異なり、時間がたっても腐りにくいという特徴があります

きんぴらは、さつま揚げが入っていて、具だくさんでおいしかったです。

きんぴらの名前の由来は、江戸時代の古浄瑠璃の主人公の息子「坂田金平」という人の名前からきているそうです

今週もおいしい給食をありがとうございました

全学年、ソフトボール投げに挑戦!!

全学年、ソフトボール投げに挑戦!!

新体力テスト最終日は、校庭種目「ソフトボール投げ」です

学年ごとにペアを組み、誘導やボール拾いを分担して行いました

【1・6年】

【2・5年】

(2年生男子で32メートルがでましたす、す、すごいです

)

【3・4年】

約1週間のテスト期間に、上学年が下学年の世話を良くしてくれました。交流も深められたかな

新体力テストの結果は、夏休み前に届き、お渡しする予定です。

個々の強みと弱みを把握して体力向上の手立てを考え、本校の課題を改善していく資料とさせていただきます

1年生は、さつまいも!!

1年生は、さつまいも!!

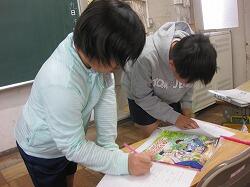

1年生も、畑にサツマイモを植えました

「せんせい、なえに つちがついていません。」

「はやく うえないと、かれちゃいます」

初めてサツマイモの苗を見た児童のつぶやきです

今日は、たくさん芋を付ける水平植えにしました

秋の収穫が楽しみですね

2年生が野菜の苗を植えました

2年生が野菜の苗を植えました

とてもよく晴れたので、2年生が畑に野菜苗を植えました

ふかふかの畝に触れて、

「(土が)あったか~~い」

「やわらか~~~い」

と、土の感触を楽しんでいました

苗は、キュウリ、ナス、オクラ、ピーマン等、自分たちで用意したそうですよ

植えた後は、みんなで”お願い”。

「あま~~い、あま~~い、(野菜の名前)になれ。大きな、大きな(野菜の名前)になれ!!」

どこかで聞いたことがあるセリフでしたね

(1年国語『おおきなかぶ』でした)

2年生も、野菜に愛と水をいっぱい注いで、大切に育てていきましょうね

「ゆめの会」も始動しました!!

「ゆめの会」も始動しました!!

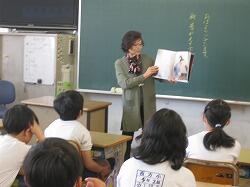

読み聞かせボランティア「ゆめの会」9名が来校され、1回目の読み聞かせがありました。

本の挿絵をテレビに拡大して分かりやすくしたり、時には、大型絵本や紙芝居を使ったりしながら、児童が関心を持てる工夫をしています

担任も児童と一緒に聞かせていただいているのですが、ボランティアの声の調子や気の引き方など学ぶことが多く、参考にさせていただいています。

児童も毎回楽しみにしている読み聞かせです

第1回PTA役員会

第1回PTA役員会

9日(木)18:00~第1回PTA役員会を、本校会議室にて開催しました。

進行・開閉会の言葉は、副会長の3名です。

今回の協議内容は、以下の通りです。

【PTA会長あいさつ】

【学校長あいさつ】

【今年度の事業計画と総会資料の承認について】

【運動会の担当及び仕事について】

【奉仕作業の分担について】

【専門部ごとの話合い】

【全体会(専門部報告)】

1時間という限られた中で、効率よく話合いが進み、運動会分担や年間の計画がまとまりました。これから、どうぞよろしくお願いします。

ご参加してくださった役員の皆様、ありがとうございました

3年生が花の種をまきました

3年生が花の種をまきました

3年生が理科の授業で、花の種をまきました

ホウセンカとマリーゴールドのどちらかを選びました。

「何をまいたの?」と聞くと、

「つち~~~~!!」と、元気の良い返事

土をまくの????と思いはしましたが、楽しそうに土を植木鉢に入れている姿が微笑ましく、見入ってしまいました

どちらの花を選んだのでしょうか。

3年生のみなさん、愛と水をたっぷり注いで、かわいい花を咲かせてくださいね

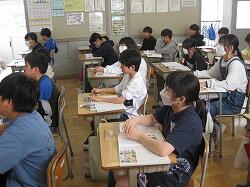

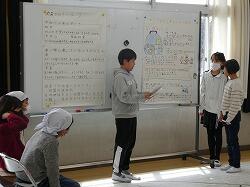

5年生の授業

5年生の授業

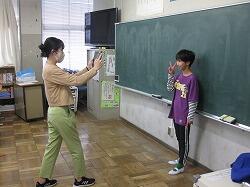

どの学年も取り組んでいることですが、本校では、対話を生かした学び合いを重視した授業に取り組んでいます。

今回は、5年生の外国語の授業を紹介します。

自分で考えた英文を友達に伝えます。

一番伝えたい部分がはっきりと相手に伝わるように話し方を考えていましたよ。

恥ずかしかったり、間違えたらどうしようと考えたりする自分の殻を破って、友達と向かい合うことができるようになりました

このような姿勢は、訓練をすればするほど上達していきます。

担任は、どの場面で対話を取り入れると有効であるかを考えながら、授業を組み立てています

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ココア揚げパン 牛乳 ポークビーンズ 大根と茎わかめのサラダ

↓コッペパンを揚げている様子です きれいなきつね色に揚げています

今日は人気メニューの揚げパンです。

1年生にとっては入学後初めての揚げパンです

ココアとお砂糖のコクと優しい甘さが、ほどよく揚がったコッペパンにまぶしてあり、いくらでも食べられそうでした

揚げパンは昔、学校を休んだ人に、残ったパンが冷たくなっても おいしく届けることができるようにと生まれたそうです

ポークビーンズはトマトの酸味で、野菜をおいしくいただくことができました

「かっぱに~ら」始動!!

「かっぱに~ら」始動!!

図書室ボランティア「かっぱに~ら」の6名の方が、第1回目の活動をしてくださいました

今日の活動は、図書室前壁面等の飾りつくりです。

絵本「あめふりくまのこ」や、運動会玉入れをモチーフにした飾りを作ってくださいました。

本好きな子どもが増えますように…と、楽しい環境づくりにご協力くださっています。ありがとうございます

1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

飾りつくりは、もう少しかかるそうですが、完成したらご紹介します

「かっぱに~ら」のボランティアは、随時募集しています。初心者でも、工作は苦手だな‥と思う方でも大歓迎です!!

西方っ子のためにご協力いただける方は、担任か図書室担当職員にお声をかけてください

5・6年生の授業

5・6年生の授業

5年生と6年生の授業風景です。

5年1組は、国語でインタビューの仕方を学んでいます。

練習で録画したインタビューについて、よかったところや分かりにくいところなどを話し合いました。

友達のアドバイスにより、よりよい聴き取り方をみつけていましたよ

5年2組は、理科でメダカの卵を観察しました。

立体顕微鏡でみる卵は、神秘的できれいでしたね。

授業後は、顕微鏡の前に人だかりができました

6年生は、道徳「言葉のおくりもの」です。

温かいまっすぐな言葉は、人の心を動かします。

人に冷やかされても、正しいと思う言動をしっかり実行できるのは、すばらしいことですね

友達の良いところを、きちんと伝えてあげられる温かい心を持てるといいですね

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 セルフ五目ごはんの具 いかの生姜焼き 豚汁

今日は、いかの生姜焼きです。さわやかな生姜の風味でさっぱりと頂くことができました。切り目が入ったイカは、柔らかく食べやすかったです

豚汁は具だくさんで、出汁が効いていて、とてもおいしかったです

豚肉は栃木農業高校で生産された豚肉です

色々な食材を食べることができる献立でした

新体力テスト②

新体力テスト②

新体力テスト2日目。

今日は、2・5年生と3・4年生が体育館でテストを行いました

持久力や跳躍力、瞬発力、柔軟性をみる種目に挑戦です。

少しでも高得点がとれるようにと、全力でがんばる姿が素敵でしたよ

いい結果につながるといいですね

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ピタパン 牛乳 鶏肉の照り焼き コールスローサラダ 具だくさんコンソメスープ

今日は、ナンのような生地のパンに、お肉や野菜などを挟んで食べる「ピタパン」です

ピタパンは中東などの地域発祥のパンで、「ピタ」は向こうの言葉で、パンという意味を持っているそうです。パンの中に空洞があるのが特徴です。

世界最初のパンと呼ばれるほど長い歴史を持ったパンです

今日は、照り焼きとお好みでサラダを挟んでいただきました。パンが淡白な味わいの分、具材との相性がよく食べやすかったです

1年生、新体力テストに挑戦!!

1年生、新体力テストに挑戦!!

今日から新体力テストが始まり、今日は、1年生が挑戦しました

雨天のため、体育館での種目のみの実施でした。

1年生にとって、初めての新体力テストです。

事前の体育授業で練習していたとはいえ、本番はやっぱり緊張しました。

6年生に手伝ってもらいながら、一生懸命種目に取り組んでいましたね

6年生のみなさんも、手際のよいお手伝いでしたね。ご苦労さまでした

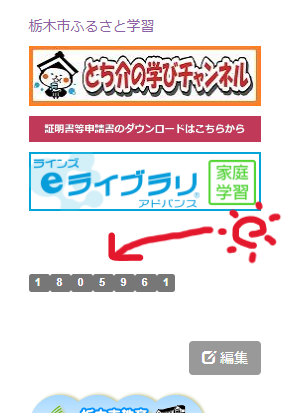

180万アクセス!!

180万アクセス!!

4日(土)に、ホームページのアクセス数が180万件を突破しました

パチパチパチパチ

3月2日が170万でしたので、約2か月(63日間)での達成です

一日平均1500~1600件もご覧いただいているので、大変ありがたく思っています

これからも、学校の様子を地域の方に紹介してまいりますので、どうぞお付き合いください

連休明けの登校

連休明けの登校

GWは、リフレッシュできましたか?

(私は、ひたすら寝て・食べて・散歩をする4日間でした)

連休明けの登校はあいにくの雨の中。

傘を差し、荷物をもって‥‥

それでも、子どもたちは元気よく挨拶をして教室に向かいました

昇降口扉の前では、傘の水気をパタパタと取っていました。

1年生も、傘のまとめが上手になりましたよ

「くるくるぺったん」‥束ねられると嬉しそうに見せてくれました

靴箱には、長靴が多く並んでいました。

傘立てもきちんとしていましたさすがです!!

あとひと月後には、雨シーズンを迎えます。

長靴のほかにも、替えの靴下やタオル等をランドセルに入れておくといいと思います

1時間目は、ちょっと眠そうな児童が゛ちらほらと”いました。

体調良く授業に参加できますように、生活リズムを戻していきましょう

ゴールデンウィーク後半

ゴールデンウィーク後半

3日(金)憲法記念日

4日(土)みどりの日

5日(日)こどもの日

6日(月)振替休日

ゴールデンウィーク後半に入ります。

思い思いに過ごされることと思いますが、水難事故や交通事故、熱中症等には十分気を付けてお過ごしください。

休日明けに、お子様が疲れを残さないよう、お子様の体力と行動ペースを考慮していただければと思います。

じどうのみなさん、7日(か)に、げんきな あかるいえがおで とうこうしてきてくださいね

【6年生のスローガン】がんばれ!6年生

【1年生を迎える会】

6年生音楽歌唱指導

6年生音楽歌唱指導

今年度、6年生の音楽歌唱指導に、ボランティア指導者が来てくださることになり、今日1回目の授業を行いました

指導してくださるのは、元本校職員の方です。

学校からの依頼を、快く受けてくださいました

「目からビームを出すつもりで、目を大きく開けて!!」

「お腹から息をたっぷり出して!!」

発声の仕方を丁寧に指導してくださいました

6年生は、1年かけて歌唱力向上を目指します。

卒業式に素晴らしい歌声を披露できるように、頑張って練習していきます

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

背割りコッペパン 牛乳 ミートサンドの具 フライドポテト ABCスープ

今日は、ミートサンドです。背割りコッペパンに具を挟んで頂きました

フライドポテトは、しっかり揚がっていて青のりの風味がおいしかったです

ABCスープは、アルファベットスープとも呼ばれています。アルファベットの形をしたマカロニが入っています

今週もおいしい給食をありがとうございました

ゴールデンウィークは、調理員の皆様もゆっくりと休養を取ってください

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 セルフ筍ごはんの具 かつおの玉ねぎソースがけ やさいのすまし汁 子どもの日ゼリー

今日は、一足早い「こどもの日献立」です

5月5日「こどもの日」は、子どもたちが元気に育ち、幸せに過ごせることを願う祝日です

今日の献立では、まっすぐ伸びる様子や成長が早い様子が縁起がよいとされる筍や、成長にかかせない、たんぱく質や鉄分が豊富な「カツオ」を使用しています

「こどもの日ゼリー」は、なんと3色のゼリーで、層によって味が異なって いました。さわやかな風味で、とてもおいしかったです

しっかり食べて、元気に過ごしましょう

1年生を迎える会

1年生を迎える会

登校してきた2年生との会話

2年児「先生、今日の2時間目は、1年生の……ですよね。」

教「えっ?1年生の何?」

2年児「1年生を゛送る会”ですよね。」

教「へっ???」

周囲の児童「1年生を送っちゃだめでしょ~~~」

2年児「あれ?あっ、迎える会だ!!」

みんなで((´∀`*))ヶラヶラヶラヶラ

よく間違えてしまうのですが、6年生を送る会後の「あるある」なのです

今日は、1年生を迎える会でした。

6年生を中心に、なかよし班ごとに楽しく遊びました。

【開会式】

1年生歓迎のあいさつと自己紹介

班ごとに写真撮影

「だるまさんがころんだ」で遊ぼう!

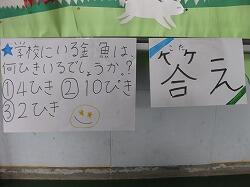

校内探検とクイズに挑戦

【閉会式】

校長先生の話

1年生は、プレゼントをもらい、とっても喜んでいました。おれいをしっかりといえましたよ

1ねんせいのみなさん、ともだち100にんいじょうつくってね

給食だより5月号

給食だより5月号

1年生を迎える会準備

1年生を迎える会準備

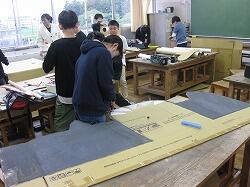

6年生が、明日の「1年生を迎える会」の準備をしていました

体育館の飾りつけのほか、図工で作った作品も設置!!

楽しい会場が出来上がりました。

1年生、びっくりするでしょうね

明日の迎える会は、6年生が進行します

6年生の腕の見せどころですね~

1年生が迷わないように、ひらがなで教室表示。フリガナを振っているのも、6年生達の優しさを感じます

歯科検診

歯科検診

全学年、歯科検診を行いました。

むし歯や歯並び等の口腔疾患の有無を診ていただきました

1年生は緊張もせず、大きな口を開けて診ていただいていましたよ

歯医者さんに慣れているのかな?

健康な歯でいると、強い力が入りやすくなり、また集中も途切れにくくなるそうです

治療が必要な児童には、治療勧告書が渡されますので、速やかな受診をお願いします

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

シュガートースト 牛乳 ポークビーンズ 大根と茎わかめのサラダ ヨーグルト

今日は、甘くておいしいシュガートーストです

乳不使用のマーガリンにグラニュー糖を混ぜて食パンに塗ったもので、毎回おかわりじゃんけんが白熱する人気メニューです

ポークビーンズはトマトベースの味付けで、具材がたくさん入っていて、食べ応えがありました

大根と茎わかめのサラダも人気メニューの一つです

青じそドレッシングで野菜をおいしく食べることができます

朝の清掃

朝の清掃

連休明けだったので、朝の活動は、清掃でした。

10分程度の時間でしたが、自分の教室のほか、昇降口やトイレ・水道等をとても綺麗にしてくれました

改めて、「子どもたちの力ってすごいなぁ」と思いました

気もちの良いスタートが切れました

地域の方から、たくさんのメダカをいただきました。ありがとうございます

5年生が理科の学習で飼育・観察します。

5年生のみなさん、大切に育てましょうね。産卵を楽しみに待っていましょう

いちご祭り

いちご祭り

本日、にしかた子どもネットワーク主催、毎年恒例の「いちご祭り」が開かれています

1600人の方々が予約しているそうで‥‥

駐車場となっている校庭にも、たくさんの車が入ってきています

まだまだ増えそうですね~~~

小さい子たちも、飛び跳ねながら苺ハウスに向かっていましたよ

たくさん摘んで、お腹いっぱい食べられるといいですね

いいお天気でよかったのですが、ハウスの中は、蒸し風呂????かも

水分補給をお忘れなく

明日は、昭和の日でもう一日お休みですが、熱中症に気を付けながら、楽しくお過ごしください。

30日(火)~2日(木)は、通常登校です

ゴールデンウィーク中の「中休み」ではなく「中登校!!」になりま~~す

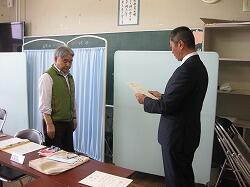

学校運営協議員辞令交付式及び第1回学校運営協議会

学校運営協議員辞令交付式及び第1回学校運営協議会

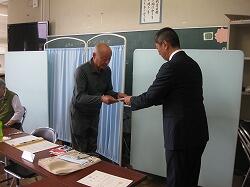

学校運営協議員辞令交付式及び第1回学校運営協議会を、本校1階東教室にて開催しました。

まず、学校長より挨拶させていただいた後、昨年度から引き続き、校長を含め7名の方に協議員の辞令を交付し、会長・副会長の組織を編成しました(今日は、1名欠席でした。)

続いて、協議に入りました。協議内容は以下の通りです。

①学校教育目標・スローガン・学校経営計画について

②教育課程編成の方針について

③地域連携計画・とちぎ未来アシストネットについて

④小中一貫教育の取組について

⑤食物アレルギー対応について

⑥質疑・意見交換

⑦学校運営の基本方針の承認について

⑧校長・教育委員会への意見の申出について

⑨歩道橋塗装工事に伴う通学路の変更について

たくさんの議題でしたが、効率よく話合いが進められました

学校の実情をよく分かっていらっしゃるので、細かいところまで気にかけていただいています。(大変ありがたく思います

。)

今年度も、学校運営協議会と連携を図り、「児童ファースト」の学校運営が進められますよう努めてまいります

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 セルフ筍(たけのこ)ごはんの具 さわらの西京焼き うすくず汁

今日は、筍ごはんの具です

筍は、3月から5月が旬と言われています。食用でたべられるものは、主に「モウソウチク」と呼ばれるものです。筍には、おなかの調子を整える

食物繊維や、体の中の余計な塩分を体の中から排出してくれるカリウム

も豊富です

さわらの西京焼きは、味噌のやわらかな風味が、さわらのおいしさをひきたてていました

うすくず汁は、水溶きかたくりこでとろみをつけた汁物です

今週もおいしい給食をありがとうござました

運動会のスローガンが決まりました!!

運動会のスローガンが決まりました!!

運営委員会から、運動会のスローガンが発表されました

「赤白ともに 一人一人が全力で 大成功をおさめる 運動会」

気力・体力・協力と3拍子揃った とてもよいスローガンになりました

これからPR活動が始まり、児童に浸透していきます

練習も本番も、大成功になりますように

地域の皆様、ぜひ応援をよろしくお願いいたします

巣作り真っ盛り

落下物いっぱい‥‥

ご注意を

ツバメ、帰る!!

ツバメ、帰る!!

今年も、ツバメが校舎の軒下に帰ってきました

リユース物件を探しているのでしょうか。

条件の良い物件探しは大変そうです。

2羽のツバメが警戒し、追いかけ合っていましたよ取り合いでしょうか。

昨年使っていた古巣ですが、1羽様子を見ていました。

リフォームするのかな??

巣の下には、廃棄物???

今年も、かわいい雛が生まれるといいですね‥‥。

児童と観察していきたいと思います

2年生、新聞で遊ぶ!!

2年生、新聞で遊ぶ!!

2年生が図工の時間に、新聞紙を使った造形遊びをしました

切ったり、貼ったり、ねじったり…新聞紙なら容易にできます。

鎧兜や剣、パズル、家、花吹雪など、思いついたものを思いのままに作り、楽しみました

友達との会話から、新しいアイディアを思いついて作り変えたり、遊び方を考えたりと発想を広げることができたようですよ

終わった後の片付けは、どうなるのでしょうか

細かいものも、大きいものも、みんなで集めて袋に入れましょうね

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

丸パンスライス 牛乳 スライスチーズ ペンネのボロネーゼ ゆで野菜サラダ

今日は、丸パンの切り目に、スライスチーズを挟んで食べる、チーズサンドです

ペンネのボロネーゼは、きざみ野菜とひき肉がマカロニと絡み合って、とてもおいしかったです

ソースとケチャップをベースにしているので、子どもたちも食べやすい味付けでした

ゆで野菜サラダもしっかり食べましょう

快晴!!

快晴!!

朝日がまぶしい朝でした。

登校する児童の足取りも軽く見えました

今日も元気にスタートです!!

熱中症予防の日傘を差している児童もいました。

傘を差すときは、前後のお友達に気を付けて歩いてきてくださいね

聴力検査

聴力検査

聴力検査が始まりました。

保健室で養護教諭が検査をします。

聴き取りにくい児童がいたら、授業での支援も工夫していかなければならないので、とても大切な検査ですね

静かな中での検査に、ちょっぴり緊張気味の西方っ子でした

学力向上推進教員を紹介します

学力向上推進教員を紹介します

本校には、学力向上推進教員が配置されています。

主に、3年生以上のクラスで、算数の時間の支援をしています

担任同様しっかりと教材研究をして、学習中、児童がつまずくことのないように、細やかに目を配り支援に当たっています

的確な支援は、若手教員の指導の刺激にもなり、授業力向上にもつながっています

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 セルフお魚丼の具 小松菜のおひたし じゃがいもとさやえんどうの味噌汁

今日は、ツナとしらたき、にんじんを使った「お魚丼の具」です

しらたきが食感にアクセントを出しています。シンプルな味付けながら、ごはんが進む人気メニューです

よく噛んで味わって食べましょう!

代表委員会

代表委員会

3年生以上のクラスから2名ずつ選出された代表が集まり、代表委員会を行いました

今回のテーマは、「運動会のスローガンを決めよう」です。

各クラスから出された使いたい言葉を持ち寄って、西方小らしいスローガンにします

どんな運動会にしたいのか、低学年でも意味が分かるのか、言いやすい言葉なのか等、意見を出し合いました

議題の提案者は、運動委員会です

学年の垣根を越えて、根拠のあるとてもよい意見を出していましたよ

進行係を中心に、短い時間でも充実した話合いになっていました

さてさて、スローガンは決定したのでしょうか‥‥

この後、運動委員会から発表があると思いますので、どうぞお楽しみに

代表委員会に参加していない児童は、清掃活動でした。

水道掃除担当の児童が、

児「先生、ぼく水道掃除が初めてなんです。こんな感じ(の掃除)でいいですか?」

と、掃除ぶりを見せてくれました。

黒い汚れを体全体の力でこすっていましたよ。

こすったところが白くなり、「すごい、すごい」と嬉しそう

ますます「かわいいなぁ」と思えるのでした

トイレ掃除もがんばっていました。

”トイレには、きれいな女神様がいるんやで~~~“という歌もあり。

きっと心のきれいな子になれますね

6年生図画工作

6年生図画工作

6年生が図工の時間に、大きな工作をしていました。

そこでのやり取りを紹介します。

教「何を作っているのですか?」

6年児「お化け屋敷です」

児「1年生たちが学校が楽しくなるように、学校を変身させるんです」

教「1年生が喜びそう。どこに飾るの?」

児「昇降口です!!」

教「えっ??逆に学校が怖くては入れなくなるんじゃ‥‥ない??」

児「大丈夫ですよおもしろいお化け屋敷にしますから

」

教「そうなんだ・・・・ね」

そのほかにも、お城や大型滑り台、家など、秘密基地になりそうな大型作品を制作していましたよ

どのグループも力作ぞろい!!!

1年生のためにとグループでよく相談し、アイディアを出し合いながら活動していました。とても生き生きと楽しそうでした

制作中の、考えを伝え、考えを広げ、新しい考えを創り出す活動は、本校が研究する「人をつなぐ」活動に結びついていました

1年生がいっぱい遊んでくれるといいですね

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

赤飯 牛乳 ごま塩(小袋) 鶏肉のから揚げ 昆布漬け 豆腐のすまし汁 お祝いいちごクレープ

今日は、入学・進級のお祝い献立

です

大人気メニューのから揚げに、クレープなど豪華なメニューでした

から揚げは下味がしっかりとしていて、カリッと揚がっていました

昆布漬けは、昆布のうま味が野菜のおいしさを引き立てていて、たくさん食べることができました

すまし汁には、桜の形をしたちらし蒲鉾が入っていますかわいいほんのりとしたピンク色で、食べるのがもったいくらいでした。

給食を食べて、元気に学校生活を送りましょう

交通安全教室

交通安全教室

安全な道路の歩き方や交差点・横断歩道の渡り方を学ぶことをねらいとして、交通安全教室を行いました

金崎駐在所員さん、交通指導員さんに来ていただき、正しい横断の仕方や目視確認の重要性をご指導いただきました。

教室の終わりには、指導してくださった3名の方に感謝の作文を読み、命を守ることを誓いました。

1年生にとっては「一人歩きデビュー」と言われる時期です。絶対に事故に合わないように、交通ルールや歩行の仕方を正しく身に付けなければなりません。

登校班で行くから安心!とは限りません。常に周りに注意を払って、危険を回避する力をつけてほしいと思います

3名の皆様、本日はご指導いただき、ありがとうございました

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 焼き餃子 麻婆豆腐 ナムル

今日は、中華風の献立です麻婆豆腐は、子どもも大人も食べやすい辛みで、ごはんがとても進みました

野菜をみじん切りにしてあるので、苦手な人も食べやすいと思います

ナムルは、ごま油の風味が香り、お酢の酸味も効いていてさっぱりと頂けます

藤の花

藤の花

老木となった藤の花が、今年も花を咲かせました

ビオトープ池の菖蒲も色鮮やかです。

ご来校の折に、ぜひご覧ください

シロツメクサやパンジーが雨露に濡れてきれいでした。

某フラワーパークの大藤も見頃のようですね

3時間目の様子です

3時間目の様子です

休日とは打って変わっての天気となり、寒の戻りのようでした

こんな日は太陽のありがたみを感じるのですが、適度に湿り気を持てるので、ちょうどよいのかもしれませんね。

学校周辺の田も水が張られ、早いところでは田植えが済んでいました

田植えはゴールデンウィークにしている…と思っていたので、意外でした

5年生の田植えも楽しみになりました

週始めの教室の様子です

【1年生】算数「いくつかな」

学力向上推進リーダーが参観し、授業力の向上を図っています。

【2年生】生活「やさいをそだてよう」

【3年生】国語「漢字テストと読書」

【4年生】算数「大きな数を数直線で表す」

【5年生】

外国語「Let’s start together.」

家庭「整理・整頓」

【6年生】国語「帰り道」

どの学年も、落ち着いて学習しています。

今週も、よいスタートが切れたようですね

学校課題研修

学校課題研修

学校だよりでも紹介されましたが、昨年度から西方ブロックは、教育委員会から「学力向上推進研究事業」の指定を受けて、合同で研究を進めています。

今日は、学習指導主任から、本校での研究の進め方についての説明がありました

・学校課題テーマの確認

・公開授業者や一人1授業についての説明

・研究会の持ち方について

・第1回目(6月)の公開授業について

今年度も、国語(説明文)を主として、対話力を高め、考えを深めたり学びを楽しんだりできるように指導を工夫・改善してまいります

いい天気だね

いい天気だね

今日の昼休みは、少し長めの時間だったので、たくさん遊ぶことができました。

クラスでまとまって遊ぶ姿も見られ、集団生活の良さを感じました

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 鶏肉の照り焼き 和風サラダ 豚汁

今日は和風のメニューです

照り焼きは、調理場で下味をつけて、オーブンで焼いています甘じょっぱいタレで、ごはんが進みました

和風サラダはドレッシングで食べやすく、野菜をしっかりとることができます

豚汁は具だくさんで食べ応え抜群でした

今週もたくさん食べましたごちそうさまでした

学校探検①

学校探検①

1年生が2年生の案内で、学校探検をしました

2年生が道案内ならぬ廊下案内をして、普通教室や特別教室の解説をしました。

1年生にとっては、初めて見る教室ばかりで、ドキドキ・ワクワクしながら早く歩いて回りたそうでしたよ。

2年生にとっては、お兄さん・お姉さんぶりを発揮し、得意そうに説明していましたよ。1年生からの質問にも、しっかりと答えていたので、頼もしく感じました

2年生のみなさん、おせわやく、ごくろうさまでした。

1ねんせいのみなさん、にしかたしょうの すてきなところを みつけられましたか?

つぎは、1ねんせいだけで たんけんしますね。おたのしみにね

第1回クラブ活動

第1回クラブ活動

クラブ活動が始まりました。

今年度も、5つのクラブに分かれて活動します。

年間10時間を予定していて、児童が大好きな時間です

第1回目の今日は、自己紹介や名簿・年間計画表づくり、持ち物について話合いました。

6年生を中心に、4・5年生が協力し、教え合い・励まし合って活動していきます

異学年集団の強みを生かしてリーダーの育成と、各々の自治力を高めていきたいと思います

【手作り・イラストクラブ】

【ダンスクラブ】

【サイエンスクラブ】

【パソコン・ゲームクラブ】

【運動クラブ】

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

はちみつパン 牛乳 白身魚のコーンマヨネーズ焼き イタリアンサラダ ミネストローネスープ

今日は、洋風の献立です

はちみつパンは、しっとりと柔らかく、ほんのりとした甘さで とても食べやすいパンです

イタリアンサラダは、ガーリックがアクセントになっていました。

ミネストローネスープは、トマトの酸味と野菜のうま味で献立全体の味を引き締めていました

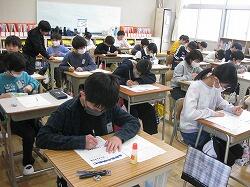

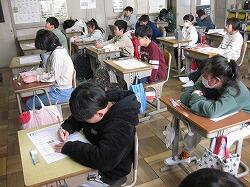

全国学力・学習状況調査、とちぎっ子学習状況調査

全国学力・学習状況調査、とちぎっ子学習状況調査

全国や栃木県の小中学生が一斉に行う学力テストに参加しました

6年生:全国学力・学習状況調査(国語・算数)

4・5年生:とちぎっ子学習状況調査(国語・算数・理科)

昨年度までの学習に沿った内容が出題されています。

これまでの学習がどれだけ身についたのか、はっきり分かりますね

テストが終わった途端、廊下に出てきて、

「あ~~~、疲れたぁ。」

「先生、私、70点か80点」

「全部、答えは書けたけど‥…(正解かどうかは??)。」

「も~~、無理~~~!!」

自分なりにがんばったから疲れもするし、点数も気になるのでしょうね

連続テストで緊張しましたね

456年生の皆さん、今日の放課後は、ゆっくり休んでください。

テストの結果表は、2か月後くらいに届きます。

児童を通じて保護者にお渡しします。

学校では、児童の習熟状況を把握しながら、本校のよいところ(強み)や努力が必要なところ(弱み)を分析して補習をするとともに、授業改善にも取り組んでいきます。

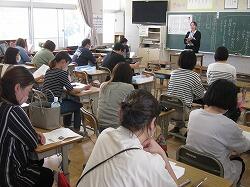

授業参観・懇談会

授業参観・懇談会

第1回授業参観と学年懇談会がありました。

たくさんの方が来校され、校庭も満車に……。

天気が良く、校庭が足場の良い状態でホッとしました

授業参観と学年懇談会の様子です。

【すくすく教室】国語「ことばとともだちになろう」

【1年生】国語「どうぞよろしく」(自己紹介・名刺交換)

【2年生】算数「たしざん」

【3年生】国語「国語辞典を使おう」

【4年生】国語「漢字辞典を使おう」

【5年生】道徳「やさしいユウちゃん」

【6年生】算数「文字を使った式」

お子様やクラスの様子はいかがでしたか?

もし、ご意見やご感想等ごさいましたら、学校に連絡してください

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 お麩入り肉じゃが 浅漬け 豆腐とわかめの味噌汁

今日の肉じゃがには、お麩が入っています。お麩は、小麦のたんぱく質で作られたものです。

お寺のお坊さんが、修行中などに食べる精進料理にもよく使われています

浅漬けは、シンプルな塩味でシャキシャキとしていて、とても食べやすかったです

お味噌汁も、おだしがばっちり効いていました

掲示作品紹介

掲示作品紹介

曇っているときは涼しいのですが、陽が出た途端に汗ばんできて、児童も半袖になって気持ちよさそうでした

登校の時には、暑さの調整ができる服装をさせてください

トレーナー姿の教員も、半袖ポロシャツに変身しましたよ

今回は、教室や廊下に飾られた作品や掲示物を紹介します。

作品を貼っている先生のお手伝い。手伝いも楽しいですね

明日の授業参観もがんばるぞ!!

明日の授業参観もがんばるぞ!!

明日は、授業参観です。

児童が新しい教室で、楽しく過ごしている様子をご覧いただけたらと思います

5時間目は13時25分からです。

余裕をもって気を付けてお越しください

車で来られる方は、体育館南入り口から入り、校庭に駐車してください。正門からは入れません。一方通行になります。(出るときのみ開門します)

参観後の学年懇談会では、担任からクラス経営方針や年間行事…等の話があります。50分程度の懇談です。こちらもぜひ、ご参加ください

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

背割りコッペパン 牛乳 ツナサンドの具 フレンチフライポテト 鶏肉と野菜のスープ

今日は、背中に切れ目をいれたコッペパンに、具を挟んで食べる、ツンサンドです。

ツナと玉ねぎを炒めて、ノンエッグマヨネーズなどで味をつけた人気メニューです

フレンチフライポテトは、ちょうど良い塩気で食べやすかったです

スープで野菜がしっかりとれるのも、うれしいですね

第1回避難訓練

第1回避難訓練

今年度1回目の避難訓練を行いました。

地震発生による火災を想定し、机の下の潜って頭(脊髄)を守る、頭を低くしてハンカチで口を覆って吸煙を防ぐ、避難経路を確認して覚えるなどの訓練をしました

1年生は初めての訓練でしたが、幼稚園や保育園でも経験したらしく、慌てず怖がらずに担任の指示で動いていました

2年生以上も、「お・か・し・も・ち」を意識して敏速な対応ができましたね

校長先生に指導好評をいただきました

お おさない

か かけない

し しゃべらない

も もどらない

ち ちかづかない

命を守る合言葉ですね

災害は、いつ起きるか分かりません。今、この瞬間かもしれません。いざというときに、自分の命・友達の命、みんなの命を守っていけるように、真剣に訓練していきましょう

上履きのまま避難するので、汚れた上履きを濡れ雑巾で拭きます。その雑巾やバケツは、環境委員会が準備・片付けをしています。環境委員会の皆さん、いつもありがとう

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 ハンバーグデミグラスソースがけ コールスローサラダ 春雨スープ

今日は、人気メニューのハンバーグにおいしいデミグラスソースをかけました

(1年生も、おかわりにたくさんの手が挙がっていました)

コールスローサラダは、レモン果汁が効いていて、さっぱりしていました

春雨スープは、つるんとした春雨と野菜がとてもおいしかったです

3年生春探し

3年生春探し

3年生は、今までの生活科から、理科・社会に変わりました。

今日は、理科の時間に、校庭の春探しです

外で行う学習は開放感があり、子どもたちに大人気です。

桜の花びらがヒラヒラ落ちるのをナイスキャッチ!!

木の幹の穴から飛び出してきた蝶にビックリ

春探しという名目の「四つ葉のクローバー探し」

蟻の巣穴を小枝でホジホジ‥‥

タンポポの綿毛も、たくさん見つけましたね

西方小のすてきな春を、友達に教えてあげましょう

1年生、算数の勉強始まる!!

1年生、算数の勉強始まる!!

2時間目に、1年生が算数の勉強をしていました

挿絵を見ながら、動物のなかま分け(何匹・何頭いるかな?)をしています

仲間ごとに大きい丸で囲み、取り残しのないように正確に数えていました

1年生にとって、挿絵やおはじき・数え棒など操作ができる半具体物教材は必須です。

数の概念を体で覚えていきます。

ご家庭でも数を数えるときは半具体物を使ってみてくださいね

休み時間の終わりには、靴がそろえられたかのチェックをしていました

さて、 どうだったでしょうか…

結果は

とてもきれいでした~~~~~

すごい、1年生ですね

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 二色丼の具(鶏そぼろ・おひたし) キャベツの味噌汁

(今日の給食写真を撮り忘れてしまいました)

今日は、ごはんと一緒に食べる二色丼でした。

鶏そぼろとおひたしを合わせると、甘味と酸味がちょうど良い味付けになって、ごはんが進みました

キャベツのみそ汁は、やさしい味つけで、だしがよく効いています

味噌が少なくてもおいしく感じる秘訣は、毎日、調理場で煮干しからとる おだしです

今週も美味しい給食をありがとうございました

第1回委員会活動

第1回委員会活動

1回目の委員会活動がありました。

委員会活動は、子どもたちにとって学校生活がより楽しく、より充実したものになるよう学校内の仕事を分担し、課題に自治的に取り組んでいくための活動です。

教師の仕事を手伝うのではなく、子どもの考えを活かし、アイディアを出し合いながら活動するものです。

児童の自治力を高める大事な活動ですね

全体の委員会活動は月に1回ですが、委員会ごとに分かれて、日常的に行う活動もあります。

【図書委員会】

【運営委員会】

【放送委員会】

【環境委員会】

【給食委員会】

【保健委員会】

【運動委員会】

今年度も充実した活動になりますように。

5・6年生の皆さん、よろしくお願いします

清掃班会議

清掃班会議

2~6年生が、新しい清掃場所で顔合わせをしました

自己紹介の後、めあてと清掃分担を決め、清掃の手順を確認しました。

今日は話合いだけでした。来週月曜日から活動開始です。

「掃除が行き届いた きれいな学校は、荒れない。」と言われるほど、清掃は、豊かな心と健全な態度を育てる大切な活動です。

毎週月曜日と木曜日の2回ですが、隅々まで目を光らせて、自分の学校を いつもきれいにしていきましょう

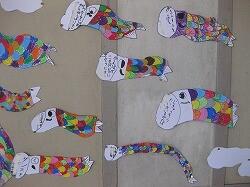

もう、鯉のぼり!!

もう、鯉のぼり!!

桜やチューリップが満開ではありますが、校内には5月の飾りが

季節の先取りです

29日からは、ゴールデンウィークにも入りますし、春から初夏へ移り変わっていくのを感じます

2年生が、自分のめあてを決めて鯉のぼりに書いていました。

素敵なめあてカードです

大変個性的(「はらぺこあおむし」の影響を受けているものあり??)な鯉がありますね

授業参観のとき、ぜひご覧ください

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

コッペパン 牛乳 栃木県産とちおとめジャム 白身魚のフライ ほうれん草とコーンのサラダ ベーコンと野菜のコンソメスープ

今日は、1学期初めてのパンの日です

白身魚のフライは「ほき」という魚を使っています。

外はサクサク、中はふっくらとしていて、とてもおいしかったです。

(西方小の調理員さんは、揚げ物が得意です)

野菜がたっぷりとれる洋風の献立でした

パンはのどに詰まらないよう、小さくちぎって、少しずつ食べるようにしましょう

4/11 2時間目の授業風景

4/11 2時間目の授業風景

2時間目の様子です。

クラスづくりが落ち着いてきて、主要教科の授業も軌道に乗ってきました

【1年生】

体育:校庭遊具を使うときの約束や使い方を学び、楽しく遊びました

【2年生】

算数:表とグラフ 正しく数えて表やグラフに書き込んでいまいた

それから、2年生が育てているチューリップが満開に

【3年生】

国語:新しい漢字の練習です。空書きをしながら、筆順を覚えました

【4年生】

学活:係活動決めと席替えの仕方について、話し合っていました

【5年生】

1組 国語:名前を使って自己紹介文を書く。(消えている名前を当ててください。)

2組:算数:1より小さい数の表し方を学びました

【6年生】

学活:「学級目標を決めよう」自治力を育む主体的な話合い活動をおこなっていました

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 チキンカレー フレンチサラダ アセロラゼリー

今日は、1学期最初の給食です

みんな大好きで、1年生も食べやすいように「カレー」を提供しました

サラダは手作りドレッシングで、さっぱりと頂けました

アセロラゼリーのアセロラには、ビタミンCがたっぷりです。

新しい環境やクラスで、毎日元気に過ごすために、給食をしっかり食べましょう。

1年間よろしくお願いします

1年生も、初めて給食を食べました。

静かにマナーをよく守って、上手に食べていましたよ

健康診断始まる!!

健康診断始まる!!

健康診断が始まりました。

今日は、2・3・6年生です。

身長・体重・視力を測定しました

どの児童も大きくなっていて、とても喜んでいましたよ。

体重が増えて喜べるのは、何歳までかなぁ…

と、考えてしまう自分なのでした

1年生発動!!

1年生発動!!

入学2日目の1年生は、欠席0

昇降口で止まっている子がなく、すんなりと教室に入れました

(涙目になる子がいなかったのは、すごいですね。)

朝の片づけには、6年生がお手伝いに来ていました

靴箱も、とてもきれいに靴を入れていました

2時間目には、校舎内巡りをしていました。

迷子にならないように、よ~~~く見てきてね

登校の様子

登校の様子

1年生が入って初めての登校です。

どの班も、いつもより早く到着していました。

1年生のために、早めに出発したのでしょうか

ご配慮いただき、ありがとうございます

慣れてきましたら、班で決めた集合時刻で来させてください

昇降口が開くのは、7時40分です。

早く来ても外で待つことになりますので、時間に合わせて登校させてください

4年生の靴箱に、靴が整然と並んでいました

春爛漫

春爛漫

気もちの良い朝でした。

朝、たくさんの植物が一斉に花を開いていました

「昨日(入学式)だったら、なお よかったのに‥‥」

と、思いつつも、見事な桜をゲット!!

1年生の保護者様、本校の桜は、(本来は)こんなに綺麗です

今日は、この桜の前で集合写真を撮るクラスが多かったですよ。

よい写真が撮れましたね

学校農園で見つけました

四つ葉のクローバー!!

と、思っていたら‥‥びっくり!!

五つ葉でした~~~~~~

何て、ラッキーな朝なのでしょうか。

いいことがありそうな予感がします

一斉下校(対面のあいさつ)

一斉下校(対面のあいさつ)

一斉下校の時に、新入生と登校班の対面あいさつ(顔合わせ)をしました

1年生の皆さん、一緒に登校するお兄さん・お姉さんたちの顔は覚えられましたか?

明日から、安全に仲良く登校してください

上級生は1年生の歩幅にあわせて、様子を見ながら歩いてきてくださいね

2~6年生の授業風景

2~6年生の授業風景

新学期2日目。学習が始まりました。

国語:正確に伝える活動、学級活動:人間関係づくりのためのエンカウンター「バースデーチェーン」、めあてカード作成等をしている様子です。

令和6年度 入学式

令和6年度 入学式

令和6年度 入学式が挙行されました

新入生の皆さん、入学おめでとうございます

(大雨でしたが…)晴れて西方小の一員に仲間入りです

友達100人できるかな??

楽しい小学校生活が始まりますよ

【朝、受付で】

【初めての教室】

入学式の様子を紹介します

来賓を2名お招きして行いました。6年生も参加です

新入生呼名では、担任の呼びかけに、元気の良い声で返事をして立つことができました

学校長や来賓からのお祝いの言葉のときも、椅子にしっかりと座わって静かに聞くことができ、とても感心しました

【新入生入場】

6年生もお手伝いです。

【新入生呼名】

学校長より、21名の入学が承認されました

【学校長式辞】

【来賓祝辞】PTA会長様

【お迎えのことば】対面のあいさつもしました

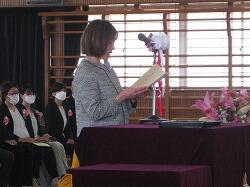

【退場】

【教室で学級活動】

【記念撮影】全員をカメラ目線にするのは大変なんです‥‥

ご家族も夢中です‥‥ね

明日からは、保護者の方から離れ、登校班で来ることになります。

朝、少し早めに起きて、食事・排便・着替え等余裕をもって準備しましょう。

ピカピカのランドセルを背負って元気に来てくださいね

クラス開き…初めての学級活動

クラス開き…初めての学級活動

2~3時間目は、全クラスが学級活動でした。

担任の自己紹介は、クイズ形式にしたり、名前を言葉の頭文字にして文を作ってみたりと、児童が楽しめる工夫がされていました

児童が「面白そうな先生だな…」と感じられるように、楽しい雰囲気を作っていましたよ

その後、新しい教科書やたくさんの手紙が配られました

ランドセルがパンパンになってしまったかもしれませんが、教科書は教室保管のものもあるので、少しずつ軽くなっていきますね

明日は、入学式です。会場も整い、新入生たちを待つだけとなりました。

天気が心配ですが、新入生たちも、気を付けて登校してほしいと思います

第1学期始業式

第1学期始業式

新任式に続いて、第1学期始業式を行いました。

ここから、令和6年度の歴史を刻んでいきます。

身の引き締まる思いで、真剣に臨みました

【校長先生の話】

~~挑戦の扉~~

勉強・運動・生活へのチャレンジ

先生たちが用意するのは、扉だけです。

その扉を開き、挑戦のための一歩を踏み出すのは、児童の皆さんです。

思いっきり挑戦する一年にしましょう

【担任発表】

校長先生から、新しい担任の先生と担任以外の先生の紹介がありました。

先生の名前が呼ばれると、児童から拍手が…嬉しい瞬間ですね

【新担任といっしょに…】

これから素敵なクラスを作っていきましょうよろしくね

新任式

新任式

待ちに待った新任式です。

児童のワクワク感が、ひしひしと伝わってきました

もちろん、新任の先生もワクワクです!!

初対面は、元気の良い「お願いします」でした

【新任者の紹介】

【児童代表 お迎えの言葉】

6年生が、西方小の良いところを紹介しました。

【新任者あいさつ】

「児童が明るく、元気がよい」と褒めてくださいました。

【転入生の紹介】

新しいお友達がきましたしっかりと自己紹介ができましたよ。

どうぞよろしくお願いします

令和6年度 初登校!!

令和6年度 初登校!!

初日は雨‥‥でも、心は晴れ晴れ!!

初登校した児童は、元気と笑顔いっぱいでした

クラスや靴箱の表示が変わっているので、目を大きくして見入っていましたよ

児「先生、僕は(出席番号)何番ですか?」

「担任の先生は、だれですか?」

「今日、宿題はありますか?」

矢継ぎ早に質問されました

教えてあげたいけれど、始業式までは ゛ひ・み・つ”

教「楽しみは、もう少し取っておいてね。」

さあ、始まりますよ

見守りボランティアの皆様、今年度も、登校時の見守りとご指導をよろしくお願いいたします

新採指導教員、帰る!!

新採指導教員、帰る!!

3月、新規採用教員の指導を終え、涙のお別れをした先生‥‥

本日、再び着任なさいました~~~~~!!パチパチパチ

今年度、新たに着任した新規採用教員のご指導をなさるのですが…。

指導教員の卓越したご指導は、若い先生だけでなく、ベテラン同僚の指導力向上にもつながっているので、大変ありがたいです

もちろん児童も、とても喜ぶと思います。(特に、昨年の1年2組さんたちは、喜びもひとしおでしょう)

どうぞ一年間、よろしくお願いいたします

桜の開花

桜の開花

昨日からの暖かさで、校庭の桜が開花しました。

すてきな桜の花の下で、学童で過ごす子どもたちが、元気に遊んでいました。

ほのぼのと……癒されました

お弁当をもってきて、お花見がしたいなぁ‥‥と思えるほど、気持ちの良い一日でした

令和6年度が始まる!!

令和6年度が始まる!!

本日、令和6年度が始まりました。

教職員に辞令が交付され、新たに4名の先生方が着任されました

職員室であいさつをいただいた後、他の教員と合流し、職員会議や学級事務を行いました。

初日なので、お疲れだったとは思いますが、皆さん笑顔で過ごされましたよ

(4名の先生方、今日からどうぞよろしくお願いします)

児童との対面は、4月8日です。お楽しみに

職員室でのお別れ

職員室でのお別れ

離任式の後、職員室で、職員とのお別れ式をしました

ハンカチを手に、涙のお別れです。

1年間、職を共にした同僚との別れは、本当に切ないです。

でも、来週からは、新たな場所でご活躍される先生方なので、前向きな気持ちで送り出さなければならないな‥‥と思います。

We are all so lucky to have you as a colleague.

Don’t forget Nishikata Elementary School !!

I hope to see you again

令和5年度離任式

令和5年度離任式

昨夜からの大雨

西方小みんなの悲しい気持ちを表しているかのような、朝の土砂降り‥‥

雨の中をがんばって歩いてきた児童を褒めてあげたいと思います

今日は、離任式でした。

5名の先生方が、本校を去られます。

【転退職教員の紹介】

【児童代表 お別れの言葉】

先生方との思い出や感謝の言葉をお伝えしました

【花束贈呈】

【転退職教員のあいさつ】

児童との思い出や、これからの希望・願い等お話しくださいました

先生方の言葉を心に刻んで、新しい西方小を築いてまいります

【校歌斉唱】

本校の校歌を歌う最後の機会です。

みんなで大切にしたい思いを込めて歌いました

【お見送り】

大きな拍手のシャワーでお別れしました

5人の先生方、大変お世話になりました。

今後とも、西方小学校をよろしくお願いします

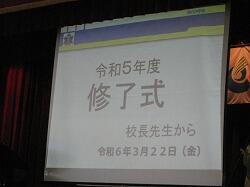

令和5年度修了式

令和5年度修了式

本日、令和5年度の教育課程が修了しました

全校生が修了証を授与され、1学年進級します。

児童の皆さん、おめでとうございます

今日は、それぞれの教室で、学級お別れ会や片付け、通知表を受け取る学級活動をしていました

1クラスしかない学年は、担任との最後の日です。また、クラス解散式の学年もあります。涙、涙のお別れ‥‥‥

心に残るLAST DAYになっていればいいな…と思います。

修了式の様子をお知らせします

【修了証授与】5年~1年の順に、全員に授与されました。(受け取りは、代表者です)

【代表児童作文発表】

5年生:協力して活動することと 運営委員の仕事を がんばりました

1年生:こくごで よむれんしゅうと たいりょくづくりを がんばりました

1年生:かんじれんしゅうと じかんをまもることを がんばりました

【校長先生の話】

修了式の意味や今年度がんばってきたことを話しました。そして、春休みを安全に過ごしてほしいと伝えました

【校歌斉唱】3番まで元気よく歌えましたね

【児童指導主任の話】春休みの生活で大切なことを、言葉を確認しました

は はやね はやおき あさごはん

る ルールをまもる はるやすみ

や やるぞ べんきょう おてつだい

す するな かしかり わるいこと

み みぎ ひだり いのちをまもる

さあ、明日からは、春休みです。事件・事故に合わないように十分気をつけて過ごしましょう。

それから、29日の離任式は、学校を去られる先生とのお別れ式です

いつもより登校時刻が遅いので、気を付けて登校してくださいね

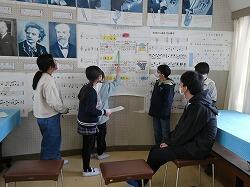

4年生「総合的な学習の時間」成果発表会

4年生「総合的な学習の時間」成果発表会

3月19日と本日の2回に分けて、4年生が「総合的な学習の時間」で学習した成果を発表しました

身近に起きる災害やその対策・防災について、「自分だったらどうするか」という視点で調査し、新聞にまとめました。

家庭でできる防災については、授業参観で「非常用持ち出し袋の中に何を入れるとよいか」の学習をしました

その時にグループで話し合った学びも含めて、しっかりと原稿を作り上げていましたよ

今回の発表は、小さい子にも分かるように考えて新聞を構成し、発表原稿を作っています。

発表を聞いた1・3年生が、「ダンゴムシのポーズ」を実演していましたよ。きっと、よく分かったからでしょうね

学習の集大成、お見事でした

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

丸パンスライス 牛乳 エビカツサンドの具 コールスローサラダ ワンタンスープ

今日はパンに、エビカツ、お好みでコールスローサラダを挟んで食べるエビカツサンドです

エビの風味とシャキシャキの野菜、ソースの相性が抜群でいくらでも食べられそうでした

今日は今年度最後の給食です。

調理員さんや、食材にかかわっている人たちに感謝しましょう

毎日、安全でおいしい給食を作ってくださり、ありがとうございました

1年間お世話になりました

1年間お世話になりました

新規採用教員の指導者として、本校でご指導くださった先生が、19日で任期を終えました。

新採教員が迷わないように導き、困ったときには的確な指導を行い、とても安心できるご指導でした。新採教員のよさと資質を十分に伸ばしてくださいました

また、児童にはとても優しく、児童目線で丁寧に話を聞いてくださいました。1年生達は、みんな大好きでした

小学校勤務は初めて‥‥とおっしゃられていましたが、微塵も感じさせない児童指導ぶりさすがは、大先輩!!と思いました

【1年生とのお別れ会】

【職員室でのあいさつ】

先生、1年間ご指導くださり、ありがとうございました。2年目もがんばります

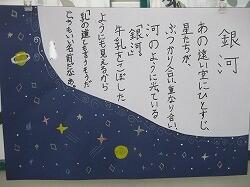

廊下が春

廊下が春

卒業式会場に飾られた花が、廊下を彩っています

気もちが明るくなります

明日は、「春分の日」です

日の出は真東から、日の入りは真西へ

昼間と夜がほぼ同時間になります。

彼岸の御中日にも当たりますね

よい休日をお過ごしください

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

はちみつパン 牛乳 銀だらの香草焼き 花野菜サラダ ジュリエンヌスープ

香草焼きは、ハーブやスパイスの風味が淡白なたらの味を引き締めていて、とてもおいしかったです

花野菜サラダのブロッコリーには、ビタミンCが豊富です。手作りドレッシングで、さっぱりと頂けました

ジュリエンヌスープのジュリエンヌとは千切りのことです。調理法がそのまま料理名になっているのに、不思議とかっこよく聞こえますね

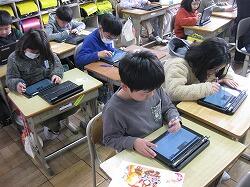

2年生 タブレット学習に挑戦!!

2年生 タブレット学習に挑戦!!

2年生が、富士ITソリューションから講師をお招きして、タブレット学習に挑戦しました

「メタモジ」を使い、図工作品の画像を編集する作業です

初めての作業ですが、講師の方が机間を回り丁寧にご指導くださったため、思い思いの書き込みやレイアウトができたようですよ

1~5年生 LAST WEEK!!

1~5年生 LAST WEEK!!

現学年で学習できる最後の週です

どの学年も自分の荷物や室内の整理整頓を始めました

室内がスッキリとなり、茶色の壁が見えてくると、寂しさが一層募ります‥‥

卒業生の教室もこんなにきれいになりました。

1~5年生は、残りの日を充実した学びにつなげるため、最後の追い込みをしていました

【すくすく1・2組】算数「算数のまとめ」

【1年生】1組「友達の良いところ」 2組「漢字まとめのテスト」

【3年生】外国語活動「タイフーンゲーム」

【4年生】1組「国語まとめのテスト」 2組「計算の仕方は正しいのか」

【5年生】「新聞を読んでみよう」

児童の皆さん、有終の美で締めくくれるようにがんばりましょう

表彰集会

表彰集会

昨夜からの強風には、びっくりしましたね

ベランダの雑巾が凧のように飛んで行ってしまったり、体育館南ロータリーの柵が倒れてこわれてしまったりと、相当の力で吹いていました

そのため、児童の作品や荷物の持ち帰りを少なくして、安全に下校できるように対応しましたよ

明日は、春の穏やかな日になりますように‥…

(桜のつぼみは、随分大きくなりました)

さて、今日は、今年度最後の表彰集会でした

今回も感染症対策として、リモートにて行いました

【書初展栃木支部推薦・中央展 金賞 1年・3年】

【下野教育美術展絵画の部 銀賞 5年】

【下野教育美術展絵画の部 銅賞 5年】

【下野教育美術展絵画・版画の部 奨励賞(多数受賞) 代表5年】

【下野教育美術展絵画・版画の部 入選(多数受賞) 代表5年】

代表児童の皆さん、教室で表彰された皆さん、受賞おめでとうございます

今日の給食です

今日の給食です

【メニュー】

ごはん 牛乳 カレイの照り焼き 礒香和え 大根と油揚げの味噌汁 国産みかんゼリー

今日は、やわらかくて食べやすいカレイの照り焼きです。ふわっとした白身に、照り焼きの甘じょっぱい味がよく合い、ごはんが進みます

礒香和えは磯の風味がうま味を引き出しています。

大根と油揚げの味噌汁は、野菜をしっかり食べることができました

みかんゼリーは、かわいらしい容器に入っていて、量もいつものゼリーより少しだけ多いので、子どもたちも喜んでいました

卒業生見送り

卒業生見送り

校庭にて、4・5年生と教職員が、卒業生の見送りをしました。

卒業生との思い出を、温かい拍手に込めました

お別れの寂しさも一層深まりました‥‥。

温かい拍手が心に染み入ります…

卒業生の皆さん、中学校へ行っても、西方小での頑張りを活かして活躍してください。

そして、時には西方小にきて、近況を知らせてくださいね

4・5年生は在校生の代表として、とてもよい態度で参加できました。清掃や片付けも一生懸命やっていましたよ

4月から、西方小の立派なリーダーですね

ますます、頼もしく感じました

卒業式後(学級活動)

卒業式後(学級活動)

式後には、教室にて学級活動の時間を設けました

担任からお祝いのメッセージがあり、卒業生も真剣なまなざしで聞いていましたよ。

最後に記念撮影です。

みなさん、卒業おめでとう

卒業式(会場にて)

卒業式(会場にて)

卒業式を挙行しました

卒業生は全員参加です

荘厳な雰囲気の中に、在校生・来賓・保護者の温かい眼差しがあり、張りのある穏やかさを感じました

【卒業生入場まで】

【入場~卒業証書授与】

【学校長式辞~お祝いのメッセージ~来賓祝辞】

来賓紹介では、市議会議員様からもお祝いの言葉をいただきました。

励ましと希望に満ちたお話に感動しました

【別れの言葉】

卒業生の思い出、感謝の気持ち、これからの決意が伝わりました。

歌「大切なもの」は、今までで一番声質が揃い、美しく響きましたね

担任も目頭を熱くしていました

【卒業生退場】

【ご来賓退場】

ご来賓の皆様には、ご臨席を賜り、誠にありがとうございました

著作権について

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。