文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

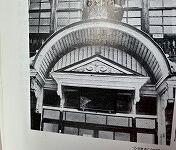

写真で振りかえる昔の西方小学校 NO.21

今回からは西方小学校150年の歴史の中で、約90年以上学びの舎として活躍した旧校舎についてご紹介いたします。旧校舎は明治17年に新築され、昭和51年に役目を終えました。この旧校舎のことがわかる資料が「西方小学校調査報告書」(栃木県建築士会青年部会・昭和53年7月)です。この冊子から何枚か写真を転載して旧校舎の様子を紹介いたします。今回は旧校舎の建築様式です。

いたるところに西洋建築の要素が取り入れられていました。

算数を楽しもう

学活での活動後、残りの時間で、

算数に関する問題をいくつか出題しました。

できそうで意外と難しい問題で四苦八苦しつつも

時には友達と協力しながら答えまでたどり着くことができました。

これからも最後まであきらめずに取り組む姿勢を大切にしていきたいと思います。

2年生の日常

2学期がはじまり数日経ちました。

子どもたちは夏休みについて、

「交流しながらビンゴを目指したり、新しい教科書やドリルに興味をもっていたり

生活に勉強に、とても意欲的に取り組んでいました。

また、今週の国語では「言葉で道案内」の学習をしました。

相手に伝わるためにはどんなことをどのように話すとよいのか、考えました。

やりとりの中で、案内するときには

・曲がる場所や方角、回数

・目印になるもの

などをはっきりと伝えることが大切だと気付いていました。

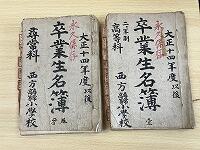

写真で振りかえる昔の西方小学校 NO.20

昭和19年から20年にかけて、西方にもたくさんの学童疎開の子どもが牛込区(現在の新宿区)立余丁町国民学校から来ました。実相寺・福正寺・甘露寺に60人以上宿泊していました。昼間は西方村国民学校で西方の児童と共に学習(集団訓練・勤労奉仕)していました。当時の6年児童数は卒業生名簿から調べると、昭和20年度で約170名です。そこに学童疎開の児童が加わると1学年で200人程度いたと考えられます。

写真で振りかえる昔の西方小学校 NO.19

西方小学校は昭和16年に西方村国民学校と名称を変えました。戦時皇国民の錬成ということが目的でしたが、義務教育が8年に延びました。栃木県の文書館の資料から国民学校の始まりを紹介します。

最初の写真は国民学校に名称を変更せよという栃木県からの通達です。この頃は教育委員会制度はなかったので栃木県学務部から出されています。2枚目はこの通達を受けて、西方村役場が名称変更を願い出たものです。(昭和16年4月)

西方村国民学校の名称が実際に使われていたことが分かります。この文書は西方村青年団の体育運動会を昭和17年9月27日に西方村国民学校の校庭で行う旨が書かれた通知です。昭和17年の段階では体育運動会が開催できていたことが分かります。この次№20では国民学校の時代の学童疎開について紹介する予定です。

著作権について

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。