文字

背景

行間

学校ニュース

なかよし班遊び

6年生を中心に決めた遊びで、なかよし班遊びをしました。各班ごとに、笑顔いっぱい、楽しい時間を過ごしていました。

仲間を大切にする心、学年を越えてのつながり等々、大切にしていきたいし、大切にしてほしいと思います。

教育委員訪問

12日(月)栃木市の教育委員の皆様の学校訪問がありました。授業参観をしていただき、意見交換を行いました。

本校のよさやさらに指導していくとよいこと等、いただいた御助言を、今後の学校経営と指導に生かしてまいります。

たいへんありがとうございました。

2年生 2学期始まりました。

2年生も、元気いっぱいに2学期をスタートしました。

算数では、水のかさを学習しています。

大きさの違う入れ物で、どちらが多く入るかを調べました。

調べ方は、自分たちで考えられました。

頑張りましたね。

国体の苗を植えました

今月、「令和4年度いちご一会花リレー」の苗が届きました。

休み時間に4,5年生の飼育栽培委員の子どもたちが、花の苗を植えました。

国体に参加する選手や栃木県を訪れる方々を温かく花いっぱいで迎えられるよう、一生懸命育てたいと思います。

2学期、読み聞かせが始まりました。

2学期の読み聞かせが始まりました。児童は、話に聞き入っていました。今学期も、地域の皆さんとともに子どもたちを育てていきたいと思います。

5年生:2学期も頑張っています!

2学期がはじまりました。初日から給食当番や委員会活動の仕事など、一学期同様に忘れずに取り組んでいて「さすが5年生!」と頼もしく思いました。さっそくホームラーンに取り組んでいる子もたくさんいます。長い2学期、何事にもコツコツと取り組んでいきたいと思います。

2学期が始まりました。

9月1日(木)、令和4年度の2学期が始まりました。朝、昇降口で、気持ちのよいあいさつをするようすが見られました。始業式では、3名の代表児童の作文発表がありました。それぞれに、「かけ算九九」「話をよく聞く」「持久走」など、2学期に頑張りたいこと、目標を発表しました。

学校長からは、「友だちと共に学ぶこと」や「3つの目(虫の目(詳しく見る) 鳥の目(全体を広く見る) 魚の目(全体の流れを見る」の話がありました。2学期が、児童一人一人にとって、また、学校全体として、充実した学期になるよう取り組みを支援していきたいと思います。

「元気な子」「本気で学習する子」「根気強い子」「心の豊かな子」に向け、笑顔で、元気に頑張りましょう。

研修をしています。

夏季休業が始まって3週が過ぎました。これまで、様々な職員研修を学校全体で行ってきました。これらの研修で学んだことを、2学期からの教育活動に生かしていきたいと思います。

学校課題 授業づくりに関する研修 全国学力テストの分析

タブレット活用研修 校務分掌の取組についての話合い

6年生 学級通信 NO12 NO13 NO夏号外

2年生 終業式

本日、1学期の終業式を無事に迎えることができました。

式では、真剣に話を聞くことができました。

給食も美味しかったですね。マナーを守って静かに食べることができています。

5時間目は、教室の掃除を一生懸命行いました。

1学期、みんなよく頑張りました。

よい夏休みをお過ごしください。

1学期 終業式

令和4年度の1学期が終了しました。終業式では、代表児童が、運動会や国語、音読など、頑張ったことや2学期に頑張りたいことを発表しました。学校長からは、1学期始業式に話をした「目標をもって取り組む」「協力して楽しいクラス、学校にする」ということについて、ふり返り、夏休みについて、「命を大切にする」「本や新聞をたくさん読む」「自分で考え、興味をもった学習にじっくり取り組む」「家族、地域の一員として、できることを考え進んで取り組む」という4点で話がありました。その後、児童指導主任から、夏休みの生活や行動について話がありました。

9月1日に、また、全員元気に登校できるよう、よい夏休みにしてほしいと思います。

避難訓練(竜巻)

竜巻を想定した避難訓練を13日に行いました。気象状況が不安定な昨今、いつ、竜巻が発生してもおかしくない状況と思います。学校にいて、竜巻が発生し、学校に近づいている場合、その影響ができるだけ低い場所で身を守る必要があります。そんな、いざという時に備え、訓練を行いました。しゃべらず、真剣に、コロナ禍なので、短時間で避難の確認をしました。安全を守る取組をすすめています。

点字・車いす体験

4年生は、総合的な学習の時間に、福祉について学習しています。今回、点字を打ったり、車いすに乗ったりする体験を実際にすることで、いろいろな立場の方の気持ちを知り、みんなが生活しやすい社会について考えるきっかけとなりました。

代表委員会

6日、代表委員会が開かれました。「学校生活をよりよくしよう」ということで、「いじめのない学校にするために、できることを考えよう」という議題で、各学級で話し合い、代表委員会で発表し合いました。各学級から出された意見をもとに、今後活動していく予定です。

種から育てた苗を植えかえました。

5月に蒔いた花の苗を、飼育栽培委員会の皆さんが、プランターに植えかえました。これから大きく育って、花をつけてほしいと願って移植しました。

2年生 まちたんけん

生活科の授業で、まちたんけんに行きました。

身近にある商店などを見学し、お店の方から、丁寧に御説明いただき、

大変勉強になりました。

いつもは見られない場所まで、見せていただきました。

御協力いただいたお店の皆様、またボランティアの皆様、

本当にお世話になりました。

なかよし班遊び

29日、天気は良かったのですが、暑さが厳しく、室内での遊びとなりました。学年を越えた交流で、楽しい時間を過ごしました。

PTA主催、教養講座

PTAの文化厚生部の主催で「防災対策について」という内容で、教養講座が開催されました。防災の大切さや「自分の命は自分で守る」ということを改めて意識し、考えることができました。文化厚生部の皆さん、企画、運営、ありがとうございました。

5年:2回目の調理実習

今回は調理実習で「小松菜のおひたし」を作りました。栄養教諭から、包丁の使い方の説明を聞き、安全に気を付けて調理に取り組みました。ゆでることで小松菜の色が鮮やかに変わることに驚きながら、お湯の加減に気を付けて野菜をゆでることができました。仕上げに鰹節とお醤油をかけ、美味しくいただくことができました。

6年生 学級通信 NO10 NO11

5年:親子交流学習

5年生は親子交流学習で「情報モラル教室」を行いました。インターネットが不可欠な世の中になりつつある今、どのようにインターネットを利用すればよいか親子で考えました。スマートフォンでできることを知り、それは今の生活に必要か、なくても大丈夫かを考える活動では、友達の家の意見も聞くことで、自分の生活を見直したり、よりよい使い方を考えたりする時間になりました。

一年生を迎える会

1年生も入学から2か月以上がたち、すっかり小学校生活に慣れてきました。縦割り班(なかよし班)のお兄さん・お姉さんと一緒に清掃も頑張っています。そこで、もっと仲良くなるために、1年生を迎える会を開きました。みんなで「自己紹介ドッチボール」をすることで、縦割り班のみんなの好きなものを知り、楽しい時間を過ごすことができました。また、上級生のみんなが作ったメダルをプレゼントでもらい、嬉しい時間にもなりました。

避難訓練(不審者侵入)

22日(水)、不審者侵入を想定しての避難訓練が行われました。教室に侵入してきたことを想定し、栃木警察署スクールサポーターの協力を得て、対応と避難の訓練を行いました。安全を守るために、もしもを考え、訓練を行っています。

5年:巴波川と第二公園

5年生は総合的な学習の時間で「環境」について学習しています。これまで、インターネットを通じて、様々な環境問題や環境を良くしようと取り組んでいる人がいることを知りました。そこで、自分たちの学校の周辺はどうだろうと疑問に思い、確かめるために、巴波川沿いと第二公園の様子を見に行きました。

「予想よりゴミが少ないな。」「たばこのポイ捨てが意外とあるな。」「リサイクルしているお店や家があった。」など、実際に街を歩いてみて気付いたことがたくさんありました。この経験を今後の学習にいかしていきます。

種を植えた苗をポットに植え替えました。

飼育栽培委員会が、春に蒔いたサルビアやマリーゴールドの苗を、ポットに移植しました。大きくなって、きれいな花を咲かせてくれるよう世話をがんばります。

6年芋ほり

20日(月)6年生が、じゃがいもほりをしました。春に植えたじゃがいもの苗。いいじゃがいもができていました。アシストネットの活動で、地域の方に教えていただき、じゃがいもを収穫できたのです。

なかよし班活動

15日、今年度、最初のなかよし班活動を行いました。清掃では、既に一緒に活動しているのですが、水曜日に、班で遊ぶのはこれから。この日は、どんな遊びをするか、話し合いました。

6年生 学級通信 NO9

1年家庭教育学級

14日、1年生保護者に向け、市生涯学習課主催の家庭教育学級が行われました。栃木市家庭教育オピニオンリーダー会 カルパの皆様が「言葉かけが変わると子どもが変わる」という演題で講座を行ってくださいました。演習では、保護者の皆様もいろいろな御意見を出してくださり、学び合うことができました。ポジティブな言葉かけの大切さを学ぶことができました。

読み聞かせ

9日は、読み聞かせの2回目。上学年で行いました。上学年の児童も、とてもよく聞いていました。

人に本を読んでいただく時間は、とても心地よく素敵な時間です。

6年生 学級通信 NO8

花壇に苗植えをしました。(学校緑化)

8日(水)、学校運営協議会委員の方々や地域の方々と飼育栽培委員会の児童、職員で、花壇にサルビアなどの夏咲の花の苗を植えました。昨年度より、地域の方々と一緒に苗植えをするようになり、今年度は、昨年度より多くの地域の方に御参加いただきました。本校では、「地域とともにある学校づくり」を推進しています。今回の取り組みもその一環です。今後も、多くの地域の方々と子どもたちを育てていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

体力向上エキスパートティーチャー派遣事業

6月7日の県の「体力向上エキスパートティーチャー派遣事業」で、とちぎスポーツ医科学センター長をお招きして、5年生に体育の授業を行っていただきました。跳と投に関する授業で、技術面での学習のポイントを教えていただきました。跳では、腕をうまく使うこと、投では、紙でっぽうを使って、体全体を使うことを楽しく、丁寧に指導してくださいました。

プール清掃

3日、5,6年生がプール清掃を行いました。一生懸命にプールの汚れを落としていました。高学年の皆さん、みんなのために、ありがとうございます。

「読み聞かせ」始まりました。

今年度も、木曜日の朝に「読み聞かせ」を計画しています。、2日(木)に、その1回目が行われました。地域の方や保護者の皆さんに御協力いただき、実施していきます。地域の方や保護者の皆さんとともに子どもたちを育てる、開かれた学校づくりを目指して取り組んでいきたいと考えています。

心肺蘇生研修

6月1日の職員研修では、水泳の授業開始を前に、心肺蘇生の研修を行いました。栃木消防署の職員の方を講師としてお招きし、胸骨圧迫やAEDの使用等、いざという時にどのように行動したらよいか、実習も交えて研修をしました。

朝会

1日、リモートで全校集会を行いました。校長先生からは、7日の創立記念日に向けて、本校の歴史についての話がありました。また、15日の県民の日についても話がありました。愛校心や郷土を愛する心をもってほしいという内容です。

その後、新聞を進んで活用しようという話もありました。

観察実習

國學院大學栃木短期大學の学生が、観察実習に来ました。半日ですが、授業の様子等を観察しました。地域の大学との連携も図っています。

5年:初めての調理実習

家庭科の調理実習に取り組みました。ガスを使ってお湯を沸かし、日本茶をいれるというシンプルな調理実習でしたが、みんなドキドキしながら臨んでいました。そして、自分でいれたお茶は格別だったようで、どの子も「おいしい!」と喜んでいました。

2年生 図工 新聞紙で遊びました。

2年生の図工で、新聞紙を使う活動をしました。

体全体を使って遊びました。

新聞紙をねじったり、まるめたり、引き裂いたり楽しんで活動しました。

お片付けも、協力してできました。

春季運動会

5月27日(土)春季運動会が行われました。前日は大雨でしたが、すっきりと晴れ渡った中、子どもたちは「かけぬけろ ながしたあせが 金メダル」のスローガンのもと、元気いっぱい、笑顔で、一生懸命、競技、演技していました。頑張ろう、一生懸命やろう、という気持ちが素晴らしい。保護者の皆様の温かい御声援、ありがとうございました。また、運動会後のテントなどの片付けにも御協力くださり、大変、ありがとうございました。心より御礼申し上げます。

教育実習生、頑張っています

本校に、養護教諭の教育実習生が来ています。

保健室を中心に、養護教諭の執務や児童との対応等を学んでいます。

5年生の教室では、担任と連携して、歯に関する授業も行いました。掲示資料や動画を用意し、

分かりやすく、児童がこれからの目標をもてるような授業となりました。

優しく児童に寄り添ってくださった先生。話をしたい児童がたくさんいました。3週間の実習期

間も、明日で最後です。とても残念ですが、これからの活躍をお祈りしています。

6年生 学級通信 NO7

家庭科調理実習の様子です。下のpdfファイルをクリックしてください。

家庭科支援ボランティア(6年)

6年生が家庭科で、調理実習を行いました。実習の支援ボランティアで、保護者の方に御協力いただきました。保護者の皆様の御協力で、子どもたちも安心して調理に取り組むことができました。本校では、地域や保護者の皆様とともに子どもを育てていくことを目指しています。

運動会の練習、がんばっています

運動会が近づき、各ブロックの練習も力が入っています。

1・2年生は、衣装を身に付けダンスの練習をしたり、障害層や玉入れの練習をしたりしました。1年生も、とても頑張っています。

6年生も、係として練習をサポートしてくれました。

運動会に、家族のみなさんに見ていただくことを励みに、みんな頑張っています。

3・4年 運動会練習

今週からブロックごとに運動会練習が始まりました。3・4年生は、初めて外で練習し、入退場の仕方やダンス、個人走の流れを確認しました。天気も良く、気温も上がりましたが、子どもたちは一生懸命練習に取り組んでいました。

避難訓練、児童引き渡し訓練

18日、第2回目の避難訓練が行われました。同時に、児童引き渡し訓練も実施しました。大地震が発生し、引き渡しを行うという訓練です。いざという時に備え、保護者の皆様の御協力のもと、訓練を実施しました。

小中一貫教育推進委員会

小中一貫教育推進委員会が、行われました。今年度の取り組みについて、話し合われました。栃木南中、南小と連携し、今年度も小中一貫教育を推進していきます。

学校運営協議会による通学路点検

13日(金)、学校運営協議会委員とスクールガードリーダーの皆様による通学路安全点検が行われました。あいにくの雨模様でしたが、約2時間にわたり、通学路の点検を行いました。地域をよく知る皆様の目で、児童の安全の確保のために、改善をした方がよいところなどを確認していただきました。点検結果は、市に報告をします。ご協力、ありがとうございました。

5年・図工の授業より

新緑のまぶしい季節です。気持ちよい風の中、この季節を感じて校庭の木々を写生しました。画板を使い、外で絵を描く経験は初めてです。葉の緑も様々な色があることに気付きながら集中して取り組んでいました。

代表委員会

第2回代表委員会。議題は、「運動会のスローガンについて」でした。各学年クラスの代表が、話合いをしました。児童の主体性を育んでいきたいと思っています。

家庭科の学習

5年生から始まる家庭科。今日は、コンロの安全な使い方を学習しました。一人ひとり、家庭科室のコンロの火をつけて、消しました。緊張しながらも、しっかりと学習していました。

前PTA本部役員への感謝状贈呈

令和3年度をもって、退任されましたPTA本部役員の皆様に、5月2日の本部役員会で、感謝状等を贈呈いたしました。本来なら、4月22日に、会員の皆様に見守られながら贈呈する予定でしたが、かなわず申し訳なく思っております。

コロナ禍で、PTA活動も多くの変更を余儀なくされた2年間でした。本部役員として、本校PTA活動に御尽力いただき、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

外国語科の授業

外国語科の授業で自己紹介をしました。「I like ~.」や「What ~ do you like?」の英文をつかいました。

アイコンタクトを意識しながらコミュニケーションをとることができました。

野菜の苗を植えました

2年生が、農園ボランティアの方の御指導をいただきながら、農園に野菜の苗を植えました。

なすやきゅうりの苗を植え、オクラの種をまきました。畑の土のことや肥料のこと、世話の仕方なども教えていただきました。たくさん収穫ができるように、世話を頑張っていきます。

この後、植木鉢でも一人ひとり育てたい野菜を育てていく予定です。

6年生が3月に植えたジャガイモも、元気に育っています。

避難訓練

第1回避難訓練が、21日(木)に行われました。今年度最初の避難訓練。2年生以上は、これまでも様々な形で訓練を行ってきましたが、進級し教室も変わったので、新たな避難経路を確認することが、今回の第一の目標でした。合わせて、避難の仕方、災害への対応等、いざという時に備えて、学校全体で学びました。初めて経験する1年生も、真剣にしっかりと取り組んでいました。

代表委員会

代表委員会が開かれました。代表委員会は、児童会の話合い活動の場です。今回は、「1年生を迎える会」について、各クラス等の代表が集まって話合いを行いました。一年生が喜んでくれ、みんなが仲良くなれる会にしようと、みんなで考えています。会は、今後の感染症の状況を見ながら実施していく予定です。

第1回 学校運営協議会

4月20日(水)、今年度最初の学校運営協議会が開催されました。学校経営方針、経営計画を審議し、承認をいただきました。学校運営協議会は、「地域とともにある学校」の中心となる組織です。この協議会を核として、保護者の皆様や地域の方々とともに学校経営を行っていきたいと考えています。

委員会活動始まる

今年度、第1回の委員会活動が6校時に行われました。4年生以上の児童が、学校生活を自分たちの手で、よりよく、より豊かにするために行う活動です。飼育栽培委員会では、学校を草花の咲く、緑豊かな学校にし、私たちの心がより豊かになり、自然を大切にする心が広がるよう、夏に咲く花の種を蒔きました。きれいな花が咲くといいな。他の委員会も、いろいろな活動を考え、活動していきます。

パトロールの方紹介の会

今年度お世話になる、パトロールの方紹介の会を行いました。子どもたちも、パトロールの方々と直接お会いすることができ、嬉しそうでした。1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

1年生、今日から登校班で登校です。給食も食べました。

昨日の入学式を終え、今日から、1年生は、登校班で登校し、午前中授業を受け、給食を食べました。今日の給食は、カレーです。皆、美味しそうに食べていました。頑張れ、1年生。

入学式

4月11日、令和4年度の入学式が行われました。29名の児童が、本校の門をくぐり、第四小学校の一員となりました。学校長からは、お祝いの言葉とともに「命を大切にしよう」「自分のことは自分でしよう」「優しい気持ちで友達となかよくしよう」というメッセージが送られました。6年生が在校生を代表して迎え、1年生に優しい言葉を贈ってくれました。さあ、一緒に頑張りましょう。1年生の皆さん。皆さんは私たちの仲間です。

チューリップが咲いています。

学校の花壇に、兆―リップが咲いています。8日の温かさと強風で、ちょっと、花びらが開き気味。入学式までもつといいと思っています。

令和4年度 新任式 始業式

2022年4月8日 令和4年度の新任式、始業式が行われました。登校時、子どもたちは、気持ちのよいあいさつをしていました。新任式では、新しく着任された先生方の話をよく聞いていました。始業式では、学校長から、目標をもって努力すること、協力をすることについて、話がありました。「努力はたし算、協力はかけ算」みんなでよい学校にしていきましょう。そのようなメッセージが伝えられました。

新任式

第1学期始業式

離任式

31日、本校の離任式でした。5名の先生方が離任されました。児童代表から、お世話になったお礼の言葉が述べられました。最後に、お礼の気持ちを込めて、拍手でお見送りしました。

本校児童のために御尽力くださいました先生方、これまで本当にお世話になりました。お別れするのはとても寂しいのですが、先生方の教えや残してくださったことを大切に、四小をさらによい学校にできるよう頑張ります。どうぞお元気でご活躍ください。

令和3年度、修了式

3月24日、令和3年度の修了式が行われました。代表児童が、修了証を校長先生からいただきました。そして、代表児童が今年度をふり返り、また、来年度に向けての思いを発表しました。学校長からは、「自分をしっかり振り返り、できるようになったことに自信をもち、新たな学年の目標をもってほしい」「これまで見守ってくださった周りの方々に、感謝の気持ちを伝えること」などについて話がありました。また、児童指導の担当からは、「けがをしない」「よく考える」「よいことをする」などの話がありました。この1年、頑張りました。それぞれに1年間をふり返り、それを生かして、次年度さらに成長してほしと思います。

そろばんボランティア

22日、3年生「そろばん」の学習をしました。指導に、ボランティアの方に入っていただきました。

御協力に感謝いたします。

第86回 栃木第四小学校 卒業式

3月18日、栃木市立栃木第四小学校 第86回卒業式が行われました。5年生が在校生を代表して式に参加し、44名の卒業生の晴れの門出をお祝いしました。卒業生は、学校長から卒業証書をしっかりといただき、たいへん立派な態度で、巣立っていきました。中学校での更なる成長、活躍を心から願っています。卒業おめでとうございます。

卒業式準備

卒業式の準備を5年生、職員で行いました。明日の卒業式がよい卒業式になるように心を込めて準備をしました。

6年生 小学校最後の給食

明日、いよいよ、卒業式。6年生にとっては、小学校生活最後の給食でした。味わって食べていました。

「ありがとうございました。」の気持ちを込めて

卒業式の予行がありました。5,6年生の真剣に取り組む態度、立派でした。予行の後、5年生が、なかよし班のメンバーのメッセージを、代表して、6年生に渡しました。6年生は、嬉しそうに色紙を見ていました。

卒業式に向けて

18日の卒業式に向けて、6年生の練習が始まっています。さすが、6年生。真剣な態度で、練習に臨んでいます。心、魂を感じる、そんな練習でした。

感謝の気持ちを表しました。

3月2日、1年間お世話になりました交通指導員さんや安全パトロール員の皆さんへ、子どもたちが書いたお礼の手紙をお渡ししました。児童の安全をいつも守ってくださり、本当にありがとうございました。

本日の給食

今日は2の午ということで、栃木県の郷土料理、しもつかれとお赤飯がでました。汁物も、にらの卵とじです。

学校のしもつかれは、酒かすや鮭の頭は入っていない、子どもでも食べやすいものになっています。栄養豊富で、昔の人の知恵のつまった料理なので、ぜひこれからも残していきたい料理です。

学力向上コーディネーター学校訪問

今年度、県より学力向上コーディネーターが派遣され、1年間に渡って、御指導いただきました。16日は、第5回目で、最後の訪問でした。グループで、今年度の学力向上への取り組みを振り返り、コーディネーターより、学力向上に関する本校の取り組みについてや、今後の取り組みへのアドバイス等をいただきました。多くのことを学ばせていただきました。たいへんありがとうございました。

第4回学校運営協議会

2月14日、今年度最後の学校運営協議会が開催されました。

中心議題は、「今年度の学校評価(自己評価)について」でした。自己評価について「学校は子どものことを考えて動いてくれている。」「自己評価により課題が見え、教職員で話し合い、検討していただきよかった。コロナ禍で大変だと思うが、これまで行ってきたような日常の研修を今後も心掛け、大切にしてほしい。それにより、児童の資質、能力の向上を目指してほしい。」というような御意見をいただきました。今後の学校運営・教育活動に生かしていきたいと思います。

学校では、地域の方々や保護者の方で構成される学校運営協議会で協議をしながら、学校運営、教育活動を行っています。委員の皆様、1年間大変お世話になりました。

4年生:祝・10才

4年生は10才という節目にあたるため、これまでを色々と振り返りました。その結果、できるようになったこと、好きなことが増えたことが分かり、こんな大人になりたいなと夢をもつようになりました。その思いを込めてカードを作りました。また、親子交流学習でお家の方と一緒に作る予定だった写真立てにもメッセージを貼りました。お家の人に渡すのが楽しみです。

朝会

2月8日(火)の朝会では、校長より、本市出身の山本有三先生の考え方の話をしました。

1つ目は、「路傍の石」の一説「たった一人しかいない自分を たった一度しかない人生を ほんとうに生かさなかったら、人間、生まれてきたかいがないじゃないか。」という言葉に表される人権尊重、生命尊重の精神、

2つ目は、「竹」に表されている、絆や協力を大切にする精神、

そして3つ目の、「人間はな、人生という砥石でごしごしこすられなきゃ、光るようにはならないんだ」という言葉に表されている、困難なこと辛いことを乗り越えることで、人間はより素晴らしくなれる。という考え方です。

本市と本校の教育の中心となる考え方ですが、なかなか改めて伝える機会がありませんでした。

そして最後に、図書室にも山本有三先生の本があるので、是非読んでみようと勧めました。たくさんの児童が読んでくれることを、願っています。

1年 城址公園に行ったよ

生活科の「ふゆのこうえんにいこう」で、城址公園に行きました。

夏のころと比べて、変わったところを探検しました。

「山の上には、まだどんぐりが落ちていたよ。」「草や木が枯れているよ。」「落ち葉がたくさんあるよ。」「水が凍っているよ。」などと、いろいろなこと気付きました。

冬になると、影が長くことにも気づき、影遊びを楽しむ姿が見られました。遊びの中での発見っていいですね。

4年生・彫刻刀に挑戦

4年生は図工の学習で版画の制作に取り組んでいます。初めて彫刻刀を使っての木版画。ドキドキしながらも、だんだん思うように扱えるようになり、楽しくなってきました。

1年生活科「ふゆをたのしもう」

1年生は、生活科で冬の季節を感じて、遊んでいます。

カップや牛乳パックで氷を作ったよ。とってもきれいだな。

自分の好きな絵を描いて、凧を作ったよ。風が吹くと、高く上がって、楽しいな。

かざぐるまも作ったよ。風が吹くと、くるくる回って、おもしろいな。

朝、ビオトープが凍っていたよ。ガラスみたい。

遊びを通して、冬の楽しさを味わっています。

カッターナイフの練習

図工の学習で、カッターナイフの使い方を練習しました。

カッターナイフを使っていろいろな線を切り、安全な使い方を学習しました。

初めての経験に不安になる児童もいましたが、少しずつ慣れて、紙を切る楽しさを味わえた様子でした。

今後は、色画用紙にカッターナイフで切って窓などを開け、建物をつくる学習をしていきます。

作品を持ち帰りましたら、お子さんと一緒に御覧になってみてください。

クラブ見学

1月24日クラブ見学がありました。3年生が、来年に向け、すべてのクラブの見学をしました。いろいろなクラブの活動の様子を、興味深く見つめる3年生でした。

縄跳び、頑張ってます。

子どもたちは、この時期、体育の時間や休み時間等で、縄跳びに取り組む機会が多くなっています。写真は、1月の四小タイムの縄跳びの様子と、休み時間、ジャンプボードでいろいろな技に挑戦する様子です。

給食週間の取り組み

1月24日から28日は給食週間でした。

保健給食委員会の児童が、食べる姿勢について呼び掛けをしました。

姿勢についての話を聞いた後は、意識して食べる姿が見られました。

作文や標語、ポスターの募集も行い、クラス代表の作品は、保健室前に掲示しました。

代表の作文は、給食の時間に放送を通して発表しました。

また、保健給食委員会の活動の様子を動画にし、給食の時間にお知らせしました。

動画の中でお知らせした、好きなメニューのランキングは、保健室前に掲示してあります。

給食週間を通して、食について考えることのできた一週間でした。

避難訓練

19日(水)、今年度7回目の避難訓練を行いました。今回は、昼休み、予告なしでの訓練を行いました。緊急地震速報で、自分で考えて「身を守る」行動をとる、という訓練。廊下や校庭にいる児童も多く、その場でどうしたらよいか考えて、行動する必要がありました。地震はいつ起こるかわかりません。どんな時でも「自分の命は自分で守る」力を育てていくための取組です。

2回目の委員会発表

先週に引き続き、19日(水)の四小タイムで、委員会発表を各クラスで視聴しました。

四小タイムで縄跳び

3学期の四小タイムでの運動は、縄跳びです。コロナ対策として、半分の学年で、間隔を開けて、各学年ごとに縄跳びにチャレンジします。校庭には、ジャンプボードも置いてあります。どんどん跳んで、チャレンジしてほしいと思います。本校の学校教育目標「元気な子」を目指します。

今年最初の読み聞かせ

13日は、今年最初の読み聞かせを行いました。今回は4~6年での読み聞かせでした。子どもたちは、読み聞かせに聞き入っていました。本の選書はボランティアさんにお任せしていますが、皆様の子どもたちへの思いやメッセージが込められていることをいつも感じています。地域の方々と子供を育ていく取り組みを、今後も推進していきたいと考えています。

委員会発表

12日(水)四小タイムで、委員会発表を行いました。コロナ感染症対策をとり、各委員会毎に、事前に発表を映像で撮り、それを各教室で見るという形で行いました。各委員会、それぞれ工夫を凝らし、活動の様子や全校生へのメッセージを伝えていました。

第3学期始業式

2022年がスタートし、今日から3学期が始まりました。あいにくの雨模様でしたが、子どもたちの気持ちのよいあいさつがたくさん聞こえました。始業式では、代表児童が3学期の抱負を発表しました。縄跳びや漢字、勉強などを頑張るという発表がありました。学校長からは、学校教育目標「元気な子 本気で学習する子 根気強い子 心の豊かな子」に向け、「進んで学習に取り組み、考え伝える」や「目標をもつ」「互いの違いを認め合い、思いやりをもって接する」等、3学期、心がけてほしいことについての話がありました。さあ、約50日の3学期。みんなと大いに学び、高め合っていってほしいと思います。

好きな給食のメニューは?

保健給食委員会では、四小のお友達がどんな給食が好きか調べてみることにしました。

保健給食委員会の児童が各クラスを回って調査の仕方を説明し、好きな給食のメニューにシールを貼ってもらいました。

結果は、委員会発表でお伝えします。

1位・2位・3位に選ばれたメニューは、3学期の献立に出る予定です。楽しみに待っていてください。

第2学期終業式

2021年度2学期が終了しました。終業式が行われました。代表児童が2学期をふり返ったり3学期を見つめたりしての作文を発表しました。学習などで頑張ったことや3学期の目標をそれぞれ、発表しました。学校長は、2学期始業式に話をした「あきらめずに、最後まで全力で取り組む」「感謝」「みんなちがってみんないい」ということについての振り返りを児童に話ました。児童指導主任からは5つの「ない」(・事故にあわない・けがをしない・病気にならない・悪いことをしない・宿題を忘れない、)と1つの「する」(・よいことを進んでする)という話がありました。有意義でよい冬休みにして、2022年1月11日に、また、元気に登校してほしと思います。

調理実習

6年生が、ジャガイモを使った、調理実習を行いました。コロナ対策を講じたうえで、5,6年の家庭科授業における調理実習を再開しています。子どもたちの真剣な姿が見られました。

なかよし班遊び

今年最後のなかよし班遊び。今回も、良い天気で、外で班ごとに、思い思いの活動をしていました。青空の中、笑顔があふれていました。本校の学校教育目標の1つ、「心の豊かな子」に迫るための取組です。学年を越えて、心を通わす、本校の特色のある活動です。

5年臨海自然教室

12月6日、7日と、とちぎ海浜自然の家で、臨海自然教室を行いました。

初日には、ビーチコーミングと施設探検。2日目には、塩作りを行いました。感染症対策をしながらではありますが、海を目の前にした環境の中で、普段では体験できない貴重な体験をすることができました。

2日間の学習で学んだことを、今後の学習に生かしていきます。

なかよし班遊び

8日(木)なかよし班遊びが四小タイムで行われました。事前に話し合い、決めた遊びを班ごとに行いました。今回も、子どもたちは、とても、楽しそうでした。

事前の話し合い

8日の様子

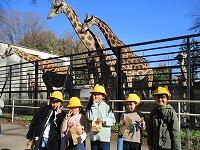

2年生校外学習

11月25日に2年生が校外学習で宇都宮動物園に行ってきました!!

動物園では、グループで決めた動物にえさをあげました。

子どもたちはキリンの舌の長さやロバの大きな歯に驚きながらも、動物たちに対してやさしく接し、楽しくえさをあげることができました。

遊園地では、グループごとに乗りたい乗り物を決め、順番を守って安全に乗ることができました。子どもたちの表情がキラキラと輝いており、楽しんでいる様子が伝わってきました。

全員でわんわんショーも見ることができました。拍手をしたり、ショーに参加したりして、かわいい犬たちのショーを間近で見ることができ、とても喜んでいました。

お弁当もみんなでおいしく食べました。

バスの中でも静かにマナーを守って過ごすことができました。

安全に楽しく校外学習に行けたことは、子どもたちの自信にも繋がったと思います。今後の学校生活や、校外学習などで活かしていきたいと思います。

苗が育っています。

朝会

また、持久走大会の表彰と、本校の登下校見守りボランティアが、自主防犯団体知事感謝状を受けたことの紹介も行いました。