文字

背景

行間

学校ニュース

カテゴリ:4年生

学び合いのレベルアップを!

今日の算数は、全員が「台形とひし形をかくことができる」ようになるために、学び合いを行いました。

それぞれが自然とグループを作り、学び合いを行っていきます。

教科書を見ながら考えたり、友達と相談しながら、やり方を模索していったりと様々な方法で、できるようになるために取り組みました。

自分ができたら、終わりではなくて、「みんなができる」ことを目指しました。

教えるときは、相手意識をもつことを心がけていました。

より高いレベルで、学び合いができるようにクラス全員で取り組んでいきましょう!

それぞれが自然とグループを作り、学び合いを行っていきます。

教科書を見ながら考えたり、友達と相談しながら、やり方を模索していったりと様々な方法で、できるようになるために取り組みました。

自分ができたら、終わりではなくて、「みんなができる」ことを目指しました。

教えるときは、相手意識をもつことを心がけていました。

より高いレベルで、学び合いができるようにクラス全員で取り組んでいきましょう!

席替え

2学期も残り1か月を切ったので、2学期最後の席替えをしました。

しっかりとなりの人と「ありがとうのメッセージ」を伝え合いました。

学習するときは助け合ってきた仲間なので、自然とハイタッチも!!

この「感謝」の気持ちを忘れずに、今年もすばらしい締めくくりができるように、新たな席で頑張っていきましょう!

しっかりとなりの人と「ありがとうのメッセージ」を伝え合いました。

学習するときは助け合ってきた仲間なので、自然とハイタッチも!!

この「感謝」の気持ちを忘れずに、今年もすばらしい締めくくりができるように、新たな席で頑張っていきましょう!

平行と垂直

算数の時間に、学校内の平行と垂直を探しに行きました。

探してみると、いろいろなところに平行と垂直がありました。

ただ探すだけではなく、見つけた平行の共通点を考えました。

教室の中だけではなく、教室の外にも学ぶ場があることを改めて感じられた1時間となりました。

探してみると、いろいろなところに平行と垂直がありました。

ただ探すだけではなく、見つけた平行の共通点を考えました。

教室の中だけではなく、教室の外にも学ぶ場があることを改めて感じられた1時間となりました。

初めての実験

理科では、理科室で初めて実験を行いました。

問題に対して予想を立て、実験方法を考えてから実験に取り組みました。

実験をやって終わりではなくて、グループで協力して、記録をとります。

どの班でも、同じ実験をしたわけではなかったので、他の班の結果を聞きに行ったりもしました。

すべての班の結果から、考察もし、子どもたちの中には、理科の時間を楽しみにしている人も多いようです。

これからも、理科が楽しい、理科が好きと思えるようにみんなでやっていきたいと思います。

問題に対して予想を立て、実験方法を考えてから実験に取り組みました。

実験をやって終わりではなくて、グループで協力して、記録をとります。

どの班でも、同じ実験をしたわけではなかったので、他の班の結果を聞きに行ったりもしました。

すべての班の結果から、考察もし、子どもたちの中には、理科の時間を楽しみにしている人も多いようです。

これからも、理科が楽しい、理科が好きと思えるようにみんなでやっていきたいと思います。

跳び箱

昨日の授業参観で行った跳び箱の続きを、今日の体育で行いました。

保護者の前では恥ずかしくて言えなかったオノマトペを大きな声で言っていました。

できない段をクリアするためにiPadを使って、自分の動きを見直しました。

客観的に自分の動きを見ることで、跳ぶときに意識をして取り組むことができます。

さらに、オノマトペをしっかり使って、チャレンジしているうちに・・・

今まで跳べなかった段が跳べるようになった児童が8人いました。

これからも、「みんなができる」ように、体育で「学び合い」をしていきたいですね。

保護者の前では恥ずかしくて言えなかったオノマトペを大きな声で言っていました。

できない段をクリアするためにiPadを使って、自分の動きを見直しました。

客観的に自分の動きを見ることで、跳ぶときに意識をして取り組むことができます。

さらに、オノマトペをしっかり使って、チャレンジしているうちに・・・

今まで跳べなかった段が跳べるようになった児童が8人いました。

これからも、「みんなができる」ように、体育で「学び合い」をしていきたいですね。

国語辞典しりとり

昨日の話になってしまいますが、国語の時間に「国語辞典しりとり」をやりました。

言葉の意味を調べながら、しりとりをしていきました。

グループで協力して行い、役割を分業しているグループやみんなで調べて、早い人が記録していくなど、グループごとの「味」が出た国語辞典しりとりになりました。

どのグループもアンフェアなことは嫌いで、しっかり言葉を考えてから意味を調べるという形で行っていたことに感心しました。

話は変わりますが、今日の持久走大会は、みんな一生懸命取り組むことができたと思います。中には、納得がいかないと言っていた子もいましたが、来年に向けて、どうあるべきかを今から考えて、「日常」をよりよいものにしていきたいですね。

言葉の意味を調べながら、しりとりをしていきました。

グループで協力して行い、役割を分業しているグループやみんなで調べて、早い人が記録していくなど、グループごとの「味」が出た国語辞典しりとりになりました。

どのグループもアンフェアなことは嫌いで、しっかり言葉を考えてから意味を調べるという形で行っていたことに感心しました。

話は変わりますが、今日の持久走大会は、みんな一生懸命取り組むことができたと思います。中には、納得がいかないと言っていた子もいましたが、来年に向けて、どうあるべきかを今から考えて、「日常」をよりよいものにしていきたいですね。

慣用句

今日は国語で「慣用句」について学びました。

いくつかの言葉を合わせると違う意味をもった決まり文句になることを知り、

自分たちで慣用句を入れた文章を考えました。

慣用句を入れた文作りに頭をひねっていました。

なかなか文が作れずに、頭を悩ます子どももたくさんいました。

自主学習では、どのような脳裏に焼き付く文を考えてくるのでしょうか。

楽しみですね!

いくつかの言葉を合わせると違う意味をもった決まり文句になることを知り、

自分たちで慣用句を入れた文章を考えました。

慣用句を入れた文作りに頭をひねっていました。

なかなか文が作れずに、頭を悩ます子どももたくさんいました。

自主学習では、どのような脳裏に焼き付く文を考えてくるのでしょうか。

楽しみですね!

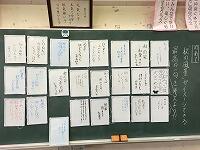

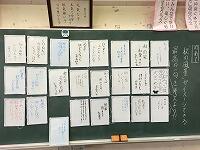

「秋の風景」俳句選手権

先週紹介した俳句選手権を全員参加で行いました。

「秋の風景」をイメージできる俳句を作りました。

思い思いに俳句を作っていましたが、どの作品も「秋」を感じられるものになっていました。

最優秀作品は、

「秋の色 赤、黄色、緑 どれですの?」

でした。

笑いのセンスが冴え渡る作品になっていました。

今、4年生の理科研究でやっていることが、生きているなと感じました。

「秋の風景」をイメージできる俳句を作りました。

思い思いに俳句を作っていましたが、どの作品も「秋」を感じられるものになっていました。

最優秀作品は、

「秋の色 赤、黄色、緑 どれですの?」

でした。

笑いのセンスが冴え渡る作品になっていました。

今、4年生の理科研究でやっていることが、生きているなと感じました。

秋の風景

今日は、理科ではなく、国語で秋の風景を勉強しました。

秋を表す言葉を書き出してみると、たくさんあり、その言葉を使って、秋の俳句を作ってみました。

いくつか紹介したいと思います。

みなさん、思い思いの俳句を書いてくれました。

次回は、みんなで見合って、どの俳句が一番秋を感じるかを基準に俳句選手権を行いたいと思います。

秋を表す言葉を書き出してみると、たくさんあり、その言葉を使って、秋の俳句を作ってみました。

いくつか紹介したいと思います。

みなさん、思い思いの俳句を書いてくれました。

次回は、みんなで見合って、どの俳句が一番秋を感じるかを基準に俳句選手権を行いたいと思います。

幸せ?不幸せ?

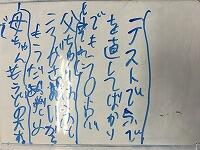

今日は、国語の「ごんぎつね」のしめくくりとして、

「ごんは幸せだったか?」についてみんなで考えました。

今まで読み取ってきたことから、理由を付けて考えます。

「ごんの気持ち」、「兵十の気持ち」をしっかり考えてきたからこそ、ホワイトボードに理由を書き切れないぐらい書いていました。

前に理科で予想の時に「自信度」を使ったのですが、国語でも「自信度」を使って表してみました。

友だちの考えが分かると、話し合いがより活発になることが見て取れます。

子どもたちも、誰と話しに行くかを視覚化されて、いろいろな意見の人と話すことができていました。

自分の意見を分かってもらいたいけれども、相手の意見を聴いたら、考えが変わったという人が多くいました。

様々な場面で活用していけるのではないかと、感じました。

「ごんは幸せだったか?」についてみんなで考えました。

今まで読み取ってきたことから、理由を付けて考えます。

「ごんの気持ち」、「兵十の気持ち」をしっかり考えてきたからこそ、ホワイトボードに理由を書き切れないぐらい書いていました。

前に理科で予想の時に「自信度」を使ったのですが、国語でも「自信度」を使って表してみました。

友だちの考えが分かると、話し合いがより活発になることが見て取れます。

子どもたちも、誰と話しに行くかを視覚化されて、いろいろな意見の人と話すことができていました。

自分の意見を分かってもらいたいけれども、相手の意見を聴いたら、考えが変わったという人が多くいました。

様々な場面で活用していけるのではないかと、感じました。