文字

背景

行間

学校ニュース

カテゴリ:4年生

国語辞典しりとり

昨日の話になってしまいますが、国語の時間に「国語辞典しりとり」をやりました。

言葉の意味を調べながら、しりとりをしていきました。

グループで協力して行い、役割を分業しているグループやみんなで調べて、早い人が記録していくなど、グループごとの「味」が出た国語辞典しりとりになりました。

どのグループもアンフェアなことは嫌いで、しっかり言葉を考えてから意味を調べるという形で行っていたことに感心しました。

話は変わりますが、今日の持久走大会は、みんな一生懸命取り組むことができたと思います。中には、納得がいかないと言っていた子もいましたが、来年に向けて、どうあるべきかを今から考えて、「日常」をよりよいものにしていきたいですね。

言葉の意味を調べながら、しりとりをしていきました。

グループで協力して行い、役割を分業しているグループやみんなで調べて、早い人が記録していくなど、グループごとの「味」が出た国語辞典しりとりになりました。

どのグループもアンフェアなことは嫌いで、しっかり言葉を考えてから意味を調べるという形で行っていたことに感心しました。

話は変わりますが、今日の持久走大会は、みんな一生懸命取り組むことができたと思います。中には、納得がいかないと言っていた子もいましたが、来年に向けて、どうあるべきかを今から考えて、「日常」をよりよいものにしていきたいですね。

慣用句

今日は国語で「慣用句」について学びました。

いくつかの言葉を合わせると違う意味をもった決まり文句になることを知り、

自分たちで慣用句を入れた文章を考えました。

慣用句を入れた文作りに頭をひねっていました。

なかなか文が作れずに、頭を悩ます子どももたくさんいました。

自主学習では、どのような脳裏に焼き付く文を考えてくるのでしょうか。

楽しみですね!

いくつかの言葉を合わせると違う意味をもった決まり文句になることを知り、

自分たちで慣用句を入れた文章を考えました。

慣用句を入れた文作りに頭をひねっていました。

なかなか文が作れずに、頭を悩ます子どももたくさんいました。

自主学習では、どのような脳裏に焼き付く文を考えてくるのでしょうか。

楽しみですね!

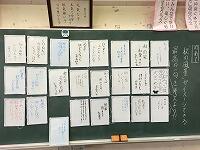

「秋の風景」俳句選手権

先週紹介した俳句選手権を全員参加で行いました。

「秋の風景」をイメージできる俳句を作りました。

思い思いに俳句を作っていましたが、どの作品も「秋」を感じられるものになっていました。

最優秀作品は、

「秋の色 赤、黄色、緑 どれですの?」

でした。

笑いのセンスが冴え渡る作品になっていました。

今、4年生の理科研究でやっていることが、生きているなと感じました。

「秋の風景」をイメージできる俳句を作りました。

思い思いに俳句を作っていましたが、どの作品も「秋」を感じられるものになっていました。

最優秀作品は、

「秋の色 赤、黄色、緑 どれですの?」

でした。

笑いのセンスが冴え渡る作品になっていました。

今、4年生の理科研究でやっていることが、生きているなと感じました。

秋の風景

今日は、理科ではなく、国語で秋の風景を勉強しました。

秋を表す言葉を書き出してみると、たくさんあり、その言葉を使って、秋の俳句を作ってみました。

いくつか紹介したいと思います。

みなさん、思い思いの俳句を書いてくれました。

次回は、みんなで見合って、どの俳句が一番秋を感じるかを基準に俳句選手権を行いたいと思います。

秋を表す言葉を書き出してみると、たくさんあり、その言葉を使って、秋の俳句を作ってみました。

いくつか紹介したいと思います。

みなさん、思い思いの俳句を書いてくれました。

次回は、みんなで見合って、どの俳句が一番秋を感じるかを基準に俳句選手権を行いたいと思います。

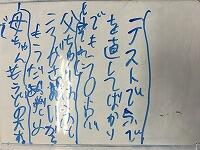

幸せ?不幸せ?

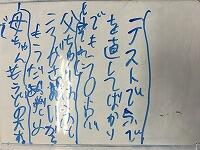

今日は、国語の「ごんぎつね」のしめくくりとして、

「ごんは幸せだったか?」についてみんなで考えました。

今まで読み取ってきたことから、理由を付けて考えます。

「ごんの気持ち」、「兵十の気持ち」をしっかり考えてきたからこそ、ホワイトボードに理由を書き切れないぐらい書いていました。

前に理科で予想の時に「自信度」を使ったのですが、国語でも「自信度」を使って表してみました。

友だちの考えが分かると、話し合いがより活発になることが見て取れます。

子どもたちも、誰と話しに行くかを視覚化されて、いろいろな意見の人と話すことができていました。

自分の意見を分かってもらいたいけれども、相手の意見を聴いたら、考えが変わったという人が多くいました。

様々な場面で活用していけるのではないかと、感じました。

「ごんは幸せだったか?」についてみんなで考えました。

今まで読み取ってきたことから、理由を付けて考えます。

「ごんの気持ち」、「兵十の気持ち」をしっかり考えてきたからこそ、ホワイトボードに理由を書き切れないぐらい書いていました。

前に理科で予想の時に「自信度」を使ったのですが、国語でも「自信度」を使って表してみました。

友だちの考えが分かると、話し合いがより活発になることが見て取れます。

子どもたちも、誰と話しに行くかを視覚化されて、いろいろな意見の人と話すことができていました。

自分の意見を分かってもらいたいけれども、相手の意見を聴いたら、考えが変わったという人が多くいました。

様々な場面で活用していけるのではないかと、感じました。