文字

背景

行間

学校ニュース

2016年9月の記事一覧

農園にいたのは…。

先日の生活科での草むしり。

実はこの日、2年生の農園である生きものが目撃されました。

いつも見るものよりも大きいコオロギです!

「コオロギ、つかまえてみたいなあ」

「教室で飼ってみたいな」

「オスとメスどっちかなあ」

興味や疑問を持った人が、クラス全員に「コオロギの研究」をしてみたいと提案したところ、みんなでやってみよう!ということになりました。

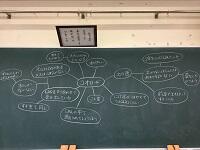

まずは実際につかまえる前に、コオロギについて知っていることを黒板に書き出してみました。

次に、出てきた内容の中で「はっきりしていること」と「はっきりしないこと」に分けてみました。

意外と、本当のところはどうなのかはっきりしていないことに気付きました。

新たな疑問もどんどん出てきます。

「コオロギのオスとメスのちがいってどうなってるの?」

「何で茶色なの?」

「コオロギって何種類くらいいるの?」

「どうやって走ってるの?」

「なぜ秋にたくさん見かけるの?冬や春はどうしているの?」

「どうやって生まれてくるの?」

「どんな場所が好きなの?」

「何を食べているの?」

「どうやって音をだしているの?」

「はっきりしないこと」に注目して、自分が一番調べてみたいことを選び、全員で手分けして研究していくことになりました。

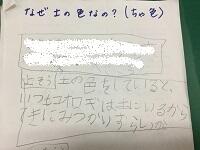

まずは予想を立てました。

今までの経験などを生かして、「こうだから、こうなんじゃない?」と意見を交わし合い、一生懸命考えていました。

予想を立てた後、図書室の本で調べてみることにしました。

この本もいいかもね、図書室の中島先生も一緒に探してくれました。

今まで知らなかったことがたくさん。驚きがいっぱいです!

写真を見ながら気付いたことを伝え合ったり、分かったことは積極的にメモしていきます。

「つかまえて実際に観察するのは、住みやすい場所や食べるものが分かってからのがいいと思います。」という全員の優しい意見で、まだ観察はしていません。

まずは過ごしやすい場所作りをしてあげたいですね。

点字体験

どんなときも本気で取り組みたいですね。

本気で取り組んでこそ、成長や自信が生まれますよね。

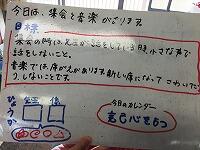

さて、今日の国語では「誰もが関わり合えるように」という単元に入り、

教科書に載っている点字を体験してみました。

目を閉じて、隣の人と一緒に点字を触って、文字を当てるクイズです。

手の感覚を正確に読み取るって、なかなか難しい!

総合の時間にもつながる学びができましたね。

20より大きい数☆1年☆

あさがおのたねとりにはまっている子どもたち。

算数で、数を数えて、20より大きい数の学習をしました。10のたばの大切さが分かったようです。3学期にはもっとたくさん数えられるといいですね。

そして、今日は20~30の数字で並んでみました。1つだけ抜けてしまって惜しかったけど、数のしくみが分かったようです。

併せて、カレンダーの読み方で、「にしむくさむらい」にも触れてみました。日ごろから数を数える機会をおうちでも作ってくださるとありがたいです。

国語では、ゆうやけという物語を読んでいます。

1の場面の、きつねのこのお気に入りのズボンをノートに書きました。

きつねのこの嬉しそうな表情を描いたり、セリフを写したり、写真の子のように、きつねのこが実際にズボンをはいているところを描いたり…

みんなの工夫が見られる授業でした♪

夏休みを経て、読み取り力も想像力もパワーアップしている1年生でした(*^_^*)

算数で、数を数えて、20より大きい数の学習をしました。10のたばの大切さが分かったようです。3学期にはもっとたくさん数えられるといいですね。

そして、今日は20~30の数字で並んでみました。1つだけ抜けてしまって惜しかったけど、数のしくみが分かったようです。

併せて、カレンダーの読み方で、「にしむくさむらい」にも触れてみました。日ごろから数を数える機会をおうちでも作ってくださるとありがたいです。

国語では、ゆうやけという物語を読んでいます。

1の場面の、きつねのこのお気に入りのズボンをノートに書きました。

きつねのこの嬉しそうな表情を描いたり、セリフを写したり、写真の子のように、きつねのこが実際にズボンをはいているところを描いたり…

みんなの工夫が見られる授業でした♪

夏休みを経て、読み取り力も想像力もパワーアップしている1年生でした(*^_^*)

公の場

学校は、公の場です。学校で使われているものは公共物になります。

全校児童で、公共物の使い方について確認しました。

一人一人が心に聞きながら、態度に表してもらえればと思います。

行列ができています。

給食の様子です。

みんながおかわりをしに行く様子は、すばらしいですね!!

全校児童で、公共物の使い方について確認しました。

一人一人が心に聞きながら、態度に表してもらえればと思います。

行列ができています。

給食の様子です。

みんながおかわりをしに行く様子は、すばらしいですね!!

民族大移動

最初は、こんなもんでした。

やがて・・・

中をのぞくと、何やら熱い議論が・・・。

その後、少しずつ分散したかと思うと・・・

最後は黒板の前に。

こうして、学級の取り決めごとは、作られていくのです。

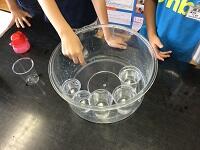

水筒に入る水の量は?

今日の算数は理科室でやりました!

誰の水筒が一番たくさん水が入るのか、方法を考えて調べました。

水筒から水筒に水を移し、直接比較する人…。

大きな容器に入れて、高さをはかる人…。

コップの水が何倍入るか水筒に入れてみる人…。

コップ何杯分か注いでみる人…。

コップの大きさが違うと、なんて表現したらいいか、わからないな…。

グループの人と話し合ったり、近くのグループの様子をうかがってみたりしながら活動できました。

もとにする量の大きさをそろえることの大切さに気がついたかな?

説明の仕方はそれぞれ

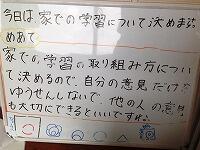

「やらされている」ではなく、「自分からやる」家庭学習になれば、

学力も心も成長していけますよね。

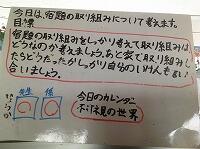

さて、理科の授業では「月の動き方について説明できるようになろう」

というめあてで学習しました。

週末、月の観察をしてきた子どもたちですが・・・その観察シートはもちろん、

家から資料や写真を持ってきたものを友達に見せたり、

ホワイトボードや黒板を使って説明したり。

中には、自分の持っていた「消しゴム」を月に見立てて説明する人も。

説明の仕方はそれぞれだけれど、「月の動き方」は、みんな同じだったかなぁ?

それぞれのよさを生かしながら学びを深めることって楽しいね。

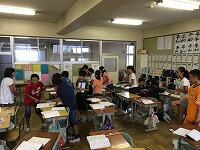

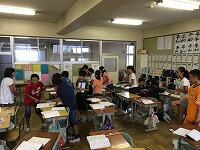

『学び合い』

算数では、今まで「学び合い」を行っていましたが、改めて5年1組として目指すべきなのは、

『学び合い』ということで、心を一つに取り組みました。

1時間の中で、できるようになることを明確にして行いました。

様子を見ていると、寄り添い合っている姿がいたるところで見られました。

最終的には、みんなが立ち上がり、全員がめあてを達成するためにお互いに説明し合っていました。

『学び合い』では、「自分に素直になる」、「責任のある積極性をもつ」ことが必要で、その根本には、「一人も見捨てない」という気持ちが大切だと改めて感じた時間になりました。

『学び合い』ということで、心を一つに取り組みました。

1時間の中で、できるようになることを明確にして行いました。

様子を見ていると、寄り添い合っている姿がいたるところで見られました。

最終的には、みんなが立ち上がり、全員がめあてを達成するためにお互いに説明し合っていました。

『学び合い』では、「自分に素直になる」、「責任のある積極性をもつ」ことが必要で、その根本には、「一人も見捨てない」という気持ちが大切だと改めて感じた時間になりました。

数の列車☆1年☆

毎週、1組は火曜日、2組は金曜日の朝のパワーアップタイムに、MIMということばの学習を行っていますが、毎週続けることで、基礎的な言葉の力がついていくことを実感しています。

今週は、のばす音の復習です。手拍子を打ちながら発音したり、プリントで書いたりしながら、集中して学習できました。

算数では、「10より大きい数」の数の順序についてホワイトボードで楽しく学習しました。10~20の好きな数字を書いて、順番に並びます。抜けないように並べるかな?残念ながら、なぜか同じ数字の人がたくさんいて、気が合ってしまいました。でも、遊びながら、数に触れることができて、楽しかったです。

最後に、教科書の問題をIパットで答え合わせ。自然と身についていました。

今週は、のばす音の復習です。手拍子を打ちながら発音したり、プリントで書いたりしながら、集中して学習できました。

算数では、「10より大きい数」の数の順序についてホワイトボードで楽しく学習しました。10~20の好きな数字を書いて、順番に並びます。抜けないように並べるかな?残念ながら、なぜか同じ数字の人がたくさんいて、気が合ってしまいました。でも、遊びながら、数に触れることができて、楽しかったです。

最後に、教科書の問題をIパットで答え合わせ。自然と身についていました。

最後の・・・

久々に晴れて、プールに入れました。

(6年生の体育の時はなぜか・・・)

ん、何してるんだ?

こっちも!何だ何だ?

近くで見ると、・・・!

小学校生活最後の○○○に向けて、練習開始ですね。