文字

背景

行間

学校ニュース

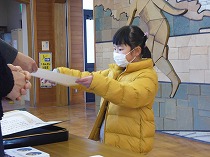

お別れ式

3/17に6年生との「お別れ式」を行いました。

「お別れ式」は、卒業式に参加しない1~4年生と6年生とで行います。

この会では4年生がリーダーとなって式を準備・運営しました。

在校生による呼びかけ、それに応える6年生の姿、とても立派でした。

3/18は6年生と5年生による「卒業式」となります。

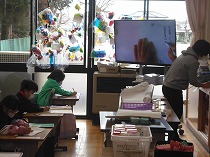

5年 エプロン作り

5年生は家庭科でエプロン作りをしています。

ICT環境が整ってきたので、ミシンの使い方を以前より分かりやすく児童に示すことができます。

タブレットで教師の手元を撮り、それを大型テレビに映し出します。

5年生は、糸の出し方やミシンの操作について集中して映像を見て学び、その後実際に縫いました。

1年 教室掃除

1年間使ってきた教室とも、もう少しでお別れです。

1年生は自分の教室の掃除をしました。

お世話になった机やいすは、脚の裏まできれいにしました。

また、机を寄せて床を雑巾できれいに拭いた後、担任がワックスがけをしました。

みんなで協力して掃除ができていました。

2年 metamoji

2年生は、タブレットにインストールされている学習ソフト「metamoji」の使い方について学びました。

ICT担当の先生からひらがな入力の仕方や漢字の変換について話があると、静かにしっかり聞くことができました。

実際に自分の名前などをひらがなや漢字で入力している時も、集中してタブレットを使っていました。

タブレットの学習では、不具合や個への対応が難しい場面が多々ありますが、子供たちは操作を覚えるのが速いです。

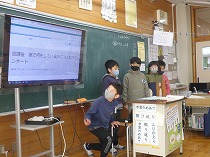

4年 生活調査隊

以前、4年生が国語の「調べて話そう、生活調査隊」という単元で発表の準備をしていることを掲載しましたが、今回はその発表の場面をお知らせします。

タブレットやFormsを使いこなしている点も素晴らしいのですが、アンケートの集計等にとどまらず、結果を考察し、聞いている人たちに自分たちの考えを知らせたり提案したりしていました。

学習したことを自分たちの生活に生かせるような学習でした。

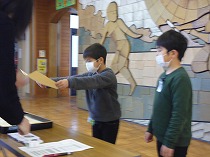

表彰(6年)

3/11に卒業式の予行を行いましたが、その後で6年対象の表彰を行いました。

対外的なコンクール等の表彰の他、「善行功労児童」「模範児童」「健康優良児童」「体育運動優良児童」など本校の手本となる6年児童の表彰でした。

さすがに表彰での態度も素晴らしく、卒業式でもその立派な姿が見られると思います。

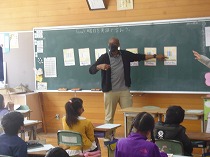

3年 曜日を英語で

3年生は、曜日を英語で話す学習をしました。

日曜日から土曜日まで、ALTの正しい発音をしっかり聞いて何度も口に出して練習しました。

途中、指定された曜日をALTに言われた時だけ手を振るゲームや友達と曜日を使ったラインゲームをして、楽しみながら曜日を覚えていきました。

スクールカウンセラー

本校では、月に1,2回程度スクールカウンセラーの先生に来ていただき、児童の様子を見ていただいたり、悩みのある児童やお子さんの様子を知りたい保護者の方との面談等を行っています。

大変熱心かつ温かな方で、しかも大切なことを示唆してくださいます。

今年度は3/10が最終のカウンセリングとなりました。ありがとうございました。

お別れ式練習

3/17は6年生との「お別れ式」になります。

本校では、18日の卒業式に在校生としては5年生のみが参列し、1~4年生は前日の「お別れ式」が6年生と会う最後の日になります。

ですので「お別れ式」では、4年生が在校生のリーダーとして活躍しています。

また、6年生の態度はここでも大変立派なので、下級生の手本になっていました。

1年 ・と・を結んで書こう

1年生は算数の学習で、図形の基礎を学習しました。

教科書に示されているたくさんの「・」から自分で任意の点を選んで「・」同士を結び三角形や四角形を作っていきます。

さらに、三角形や四角形を組み合わせて、魚や家の絵にしていました。

楽しみながらも集中して図を描いています。

卒業式練習

3/18が本校の卒業式です。

この日に向けて今週から本格的に練習を始めました。

参加するのは当日も含め5,6年生です。

在校生代表として参加する5年生の態度も卒業生である6年生の態度も卒業式が大切な式であるという意識の伝わるような緊張感のある練習になっています。

6年 ミシン

6年生は家庭科で手提げ袋を作っています。

今回のめあては、ミシンを上手に使うことです。

本校ではミシンボランティアの方が毎年ミシンの調子を整えてくださっているので、学習を進めるのに大変助かっています。

6年生は集中してミシンを操作し、思い思いの飾りをつけて手提げ作りを楽しんでいました。

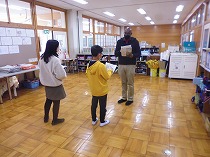

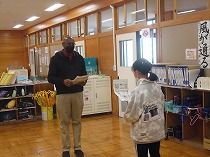

5年 ALTと一人ずつ

5年生は英語科で道案内の学習をしていましたが、今回はそのまとめとして、ALTの先生と一対一で道案内の会話に挑戦しました。

ALTの先生から地図上の場所を指定されると、以前学習したことを思い起こして英語で道順を丁寧に伝えていました。

一対一なので緊張も相当あると思いますが、みんなきちんと会話していました。

図書ボランティア

3/7、9に図書ボランティアの方にお越しいただき、図書室での様々な作業のお手伝いをしていただきました。

本校では6年生一人一人に読書の記録のプレゼントをしています。1年生から6年生までにどんな本を何冊借りてきたのかが分かる冊子です。

一人一人違うので作成するのは大変なのですが、ボランティアの方のおかげで作り上げることができました。

また、本校図書室のすべての本の確認をする「蔵書点検」もお手伝いいただきました。

図書ボランティアの方には何度もお世話になっています。いつもありがとうございます。

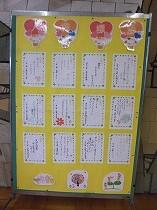

6年生へのメッセージ

間もなく卒業を迎える6年生に下級生がメッセージをプレゼントしました。

6年生の教室の廊下に掲示してあります。

「いままでありがとう」と大きな文字が書かれていますが、それは下級生一人一人のメッセージを並べて大きな文字にしたものです。

3年 ものの重さ

3年生は理科で「ものの重さ」という単元を学習しています。

はかりに粘土を乗せて重さを計りますが、今回のめあては「ものの形を変えた時、重さは変わるだろうか」ということを実験で確かめることです。

粘土を薄く延ばしたり、蛇のように細長くした後、重さが変わるかどうか一人ずつ実験していました。

実験前に予想していたことを確かめることができすっきりしたようでした。

6年生を送る会

3/4に6年生を送る会を実施しました。

各クラスをオンラインでつなぎ行いました。

6年生に見てもらうために、各クラスで「チャレンジ」と「クイズ」を行いました。

「チャレンジ」は6年生が1年生の時から学んできたことなどを現在の各学年が発表するものです。

「クイズ」は国府北小に関するクイズを各クラスから出題し6年生に答えてもらうものです。

この会の開催に当たっては、6年生のために各クラスで練習・準備をしっか行ってきました。

特に5年生は、運営の中心となって会を支えてくれました。

1-1 1-2 2-1

2-2 3-1 3-2

4-1 4-2 5年

6年生は、下級生からの出し物を楽しく微笑ましく見てくれていました。

6-1 6-2

それぞれのクラスの出し物の最後のキーワードをつなぐと「校庭を見てください」という文になり、6年生がベランダから外を覗くと、素敵なメッセージが書かれていました。

6年生への感謝を伝える素敵な会であったとともに、5年生の成長を感じた会となりました。

とちぎ国体 のぼり旗

令和4年はとちぎ国体の行われる年ですが、栃木県の学校はその協力としてのぼり旗を作製しています。

本校も協力していますが、今回はその第2弾が出来上がりました。

高学年が担当し、クラスごとにそれぞれ兵庫県、沖縄県、宮崎県、富山県の旗を作製しました。

その県をイメージしてデザインし、きれいに彩色しました。

5年 6年生を送る会に向けて

3/4に6年生を送る会をしますが、5年生はその準備を着々と進めています。

3/2にはいよいよ5年生全員で集まって最終段階の打合せをしていました。

コロナ対応のため全校生がひとところに集まるのを避け、各クラスで6年生のために出し物をするため、それをまとめていくのは難しい活動になります。

しかし、5年生のリーダーシップは最上級生を引き継げるほど育ってきているようです。

本番で6年生への感謝の気持ちが伝わるような会になることを期待しています。

2年 キックベース

長縄大会も無事終わり、2年生は大きなボールを使った運動としてキックベースに取り組んでいます。

ルールはできるだけ簡単にしてありますが、思い切りボールを蹴ったり、点数が入るというゲーム性に夢中になっています。

チーム戦で勝ち負けがありますから、楽しいばかりでなく、悔しかったり、悲しかったりして、心の面でも大切な学びがあります。

4年 Forms

4年生は、国語で「調べて話そう、生活調査隊」という単元を学習しています。

この単元は、自分たちでクラスの知りたい内容を考え、アンケートをとって結果をまとめ発表していく学習です。

ここでもタブレットが活躍です。

アンケートはFormsでとることにすると担任から説明があると、自分たちにできるのかという不安もありながら、もしできたらすごいなという気持ちで意欲が高まっていました。

さっそくグループで内容などについて話し合っていました。

6年 海の命

6年生は国語で「海の命」を学習しています。

これは、宇都宮出身の立松和平さんの作品で、小学校で学習する最後の物語です。

主人公の太一が村一番の漁師となり、あこがれの父を破った瀬の主と対峙しますが、瀬の主を殺さずに村一番の漁師であり続けるというお話です。

6年生は、この瀬の主と対峙する太一の気持ちを真剣に考え発表していました。

いつの時代も「命」について深く考えることが大切であると思わされる教材です。

3年・1年長縄大会

3年生と1年生が3/1にそれぞれ長縄大会を行いました。

学年ごとの開催ではありますが、みんな集中して飛んでいる姿は大会ならではの緊張感がありました。

2分間で何回跳べるかを2回計測した合計数を競うのですが、予想以上の結果が出るクラスもあれば思ったように回数が伸びなかったクラスもあります。

ですが、そこから学ぶことがまた出てきます。

学習でも運動でも経験すること・振り返ること・直していくことを繰り返し、また成長し続けてくれています。

カイヅカイブキ

本校は体育館のそばにカイヅカイブキがあります。

きれいに手入れをされていますが、毎年どんどん大きくなり、剪定するのが難しくなってきました。

そこで、業務員さんが上部をきれいに切ってくれました。

校庭の他の木についても業務員さんがいつもきれいにしてくれています。

5年 体育館ワックスかけ

3/18の卒業式に向け、準備や練習が始まります。

2/28には、5年生が体育館の床をワックスで磨きました。

5年全児童で体育館の隅から隅までしっかりワックスを雑巾で伸ばして拭きました。

おかげでピカピカの床になりました。

さすが5年生、6年生のためによく頑張りました。

4年 roomかofficeか

4年生は、英語で学校にある部屋の名前を学習していました。

classroom

science room

music room

school nurse’s office

school principal’s office

teacher’s office

entrance

などいろいろありますが、「room」と「office」では、勉強するところと仕事をするところで言葉を分けていることなど日本語と英語の違いがよく理解できたようです。

1年 音読

1年生は、国語で学習した「ずうっと、ずっと、大すきだよ」の音読を練習していました。

場面ごとに何人かに別れて音読していました。

一生懸命発表したりそれを聞いたりしているのは、実は「6年生を送る会」と関係があるとのこと。

先輩のために心を込めて練習していたそうです。

本番が楽しみです。

6年 みんなで作る〇〇

6年生は、みんなで何やら作っていました。

たくさんのホワイトボードがありましたが、何をしているのか聞くと「内緒」とのこと。

きっと学校のため、後輩のために活動してくれているのだろうなと思います。

6年生がこの忙しい時期に一生懸命作業していることも後輩に「まごころ」として引き継いでほしいと思います。

本年度最終のクラブ

2/24に本年度最終のクラブを実施しました。

本校は、球技、運動、バドミントン、サイエンス、室内ゲーム、パソコン、ダンス、卓球の8つのクラブがあります。

自分で選んだクラブにそれぞれその活動が好きな人たちが集まり、クラスや学年を超えて活動し、楽しさを共有する大切な時間でした。

最後のクラブ活動でも、児童の楽しそうな表情がたくさん見られました。

SSS(スクールサポートスタッフ)

令和3年度のSSS(スクールサポートスタッフ)の方が2/24に最終勤務日となりました。

児童の安全のために毎日消毒作業をしていただいたり、時には低学年児童の学習や生活のサポートもしてくださいました。

給食の時間を使って校内放送でお別れ式を行い、代表児童から花束の贈呈とお別れの言葉の発表をしました。

今まで、本校で担任や新採指導教員、学習支援員などいろいろな立場で本校に力添えいただいた方なので、また、本校になんらかのかたちで勤務していただける日をお待ちしています。

2/24朝の様子

2/24(木)、児童の朝の様子です。

落ち着いて読書をし、その後は当番の司会で朝の会をします。

担任からの連絡をしっかり聞いてどのクラスも新しい一日のスタートを切りました。

3学期も残すところあとわずかとなり、6年生は卒業式まで15回の登校を残すのみとなりました。

職員も児童も「チーム国府北」として1年間のまとめをしていきます。

今年度最後の委員会

早いもので、2/16は今年度最後の委員会となりました。

1年間を振り返って反省をしたり、6年生から5年生への引継ぎをしたりしていました。

また、最後まで常時活動をしっかり行っている委員会や、片付けをしている委員会もありました。

6年生のおかげで1年間学校も児童も過ごしやすい毎日を送ることができました。

5年生がしっかり跡を継いでくれると思います。

表彰

2/16の業間に表彰式を行いました。

今回も習字、作文、標語、理科展、ポスターなどたくさんの場で児童が活躍していることを再確認できる表彰式でした。

また、あまりに表彰数が多く、一度に表彰しきれなかったため、近日中に再度表彰式を行う予定です。

2年 分からない数を▢に

2年生は、難しい文章問題を解いています。

「公園に子供が24人います。何人か帰ったのでのこりが9人になりました。帰ったのは何人でしょうか。」

「何人か」というところを▢に置き換えて立式する問題です。

このような問題に慣れるまでは、かなり難しいようですが、テープ図を描いて文章を分かりやすくして解いていました。

3年 行事の準備

6年生を送る会をコロナ対策のため2/22から3/2に延期しました。

3年生は、6年生を送る会の準備を着々と進めていました。

一人一人が6年生への思いを込めたコメントを紙に書いて、その紙を大きな台紙に貼っていくようです。

出来上がりはどんなものになるのでしょうか?

きっと6年生への感謝の気持ちが伝えられるような会になると思います。

5年 英語で道案内

5年生は、英語で「Where is the station?」という単元で道案内の学習をしました。

Go straight

Turn right

などの基本を学習したら、先生や大型テレビでの指示を参考に、配達員になったつもりで教科書の地図上を進んでいきました。

Turn left at the second corner

などの言葉が結構な速さで何回か繰り返されるので、聞き取りの難易度はかなり高いのですが、みんな頑張って課題を進めていました。

4年 箱の形

4年生は算数で立体図形の学習をしました。

示された様々な箱の形をタブレットを使って自分で仲間分けした後、どんな仲間分けをどんな理由でしたのかクラスで話し合いました。

いろいろな意見が出てくるうちに面の形に着目し始めました。

担任が立体の展開図を動画で示すことで箱を構成する面がどのような形でできているか分かったようで仲間分けの理解が進みました。

校庭の雪

先週2/10の天気は雪がちらつくような天気でした。

校庭にも少しだけ雪が積もりました。

雪も大切な教材になります。

1年生は、外に出て雪が降って校庭や校舎にどんな変化があるのか探検に行きました。

休み時間にはほとんど雪が解けてしまいましたが、残った雪で雪だるまを作る児童もいました。

6年 思い出のオルゴール

6年生は、木製のオルゴールの箱作りをしています。

オルゴールの曲は、本校の校歌です。

その箱の周りの面に好きな文字や絵を書いていました。

みんな集中して作っていました。

このオルゴールを何年後かに開いたとき、校歌とともに思い出がよみがえるのではと思います。

1年 説明文

1年生は国語で説明文「どうぶつのあかちゃん」を学習しています。

「うまれたばかりのようす」や「どのように大きくなるか」を文章から読み取っていきます。

1年生の教科書で扱われる国語の題材もかなり長文になってきました。

そこから知りたいことを的確に見つけていく力を付けていきます。

1年生は、黒板の大きな資料や担任が示す大型テレビからの情報を使って、一生懸命課題を解いていました。

交通指導員 募集のお知らせ

子供たちが毎日安全に登校し、学校での生活を送れるのは交通指導員さんのおかげです。

栃木市では、令和4年4月から新たに国府北小学校の交通指導員さんをしていただける方を募集しております。

興味のある方は、国府北小(電話27-3004)までご連絡ください。

長縄練習

本来なら2/4に長縄大会を実施する予定でしたが、コロナ流行拡大を防ぐため延期としました。

下の写真は、2/2の練習の様子です。

どのクラスも目標に向かって練習していました。

全校生での実施はしませんが、各ブロックで大会を後日実施する予定です。

子供たちの頑張りをご家庭でも応援してあげてください。

第3回 学校運営協議会

2/8に第3回学校運営協議会を開催しました。

今回はコロナ過でもあるため内容を厳選し行いました。

主な内容は、令和3年度の教育活動報告、学校評価の結果と考察、令和4年度の学校経営方針についてです。

協議会員の皆様からは、本校児童や保護者のこと、地域のことなど多角的な見方で国府北小の教育活動に対し貴重なご意見をいただくことができました。

ありがとうございます。

今回のご意見を参考にしながら、令和3年度の締めくくりと令和4年度の方策を考えていきたいと思います。

1年 豆まき

2/3は節分でしたが、国府北小には赤と青の鬼が現れました。

1年生は、持ってきた豆を鬼に向かって投げました。

悪い鬼は国府北小から逃げていきました。

1年生、ありがとう。

人気の本ベスト10

図書の先生と図書委員の児童で本校の2021貸し出し冊数ベスト10のコーナーを図書室前に作ってくれました。

本校では「いちにち」シリーズが人気です。

栄えある第1位は「100かいだてのいえ」でした。

コーナーには実際にベスト10入りした本が置かれていましたが、児童が来るとあっと言う間にほとんどの本が貸し出されました。

2年 カッターを使って

2年生は以前カッターの使い方を学習していたことを掲載しましたが、今回はその続きです。

いよいよ、本番。

工作用紙やカラー画用紙をカッターで切って、塔や建物を作っていました。

ポイントは、カッターで窓を作ることです。

みんな夢中になって作っていました。

しかも、カッターでけがをする児童がいなかったそうです。

6年 思い出編集作業

6年生は、卒業アルバム制作の大詰めです。

今までの写真をパソコンを使って、自分たちで洗い出し、写真の選定を行っていました。

思い出いっぱいの素敵な卒業文集ができることと思います。

完成が楽しみです。

HPをリニューアルしました

2022.2.3よりHPをリニューアルしました。

アドレスは今までと変わりません。

今後もよろしくお願いします。

3年 磁石を利用したおもちゃ

3年生は理科で磁石の特性について学習しています。

今回はその特性を生かしたおもちゃを作って楽しみました。

磁石が引き寄せ合う力を利用して、紙のチョウチョが空中に浮いたり、ワニに餌をやるとかみついてきたりするおもちゃを作っていました。

思い思いに作っては遊び、別の物を作っては遊びしながら、磁石の特性について体験的に学んでいました。

1年生と保健委員会

保健委員会では、児童自身がコロナから学校や自分達を守ろうと知恵を絞って活動しています。

今回は、タブレットを利用しformsを使ってアンケートを行い、それを基に新聞を作る予定です。

タブレットの利用がこのようなかたちでも使われるようになるのは、タブレット導入前には予想できないことでしたが、児童の発想力・行動力は素晴らしいです。

1年生は担任の話をよく聞いてアンケートに答えていました。

5年 長縄大会に向けて

2/4に校内長縄大会を行う予定でいます。

その長縄大会に向けて5年生は話合いをしていました。

長縄大会で他のクラスに勝つことが目標なのか?

団結することか?

練習はどうするか?強制なのか?

などを話し合っていました。

単に最高記録を出そうという目標ではなく、クラスが一つになって、達成感を得られる大会にするために、練習も話合いもしっかり準備して臨んでいます。

国府北グッズ収益

今年度コロナのためバザーを開催することができませんでした。

そこで、PTA本部役員の方々が、国府北小のオリジナルグッズを作製し本校保護者対象に販売してくださいました。

作成したのは次の3つです。

・ノート

・下敷き

・クリアファイル

先日、集計等が終わり4万円以上の収益がでました。

本部の方との相談でトランプなどを買ってクラスに配布することになりました。

雨の日の休み時間などに使えるので、子供たちも大喜びです。

PTA本部の皆様、また、購入に協力してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

校内給食週間

1/24から始まった校内給食週間ですが、昨日1/31が最終日でした。

主な活動を紹介します。

・食育カルタ作り

・感謝の手紙放送

・豆つかみ

・給食室の動画視聴

・給食振り返りシート

・給食の残量調査

・献立コンテスト

給食委員会の児童を中心にどれもきちんとこなすことができました。

コロナ過ではありますが、安全安心と感謝の給食週間でした。

6年 算数

6年生は、順調に算数の学習が進み、6年間のまとめをし始めました。

小学校で学習してきた全ての内容を振り返りますが、教室内で問題を解き、オープンスペースに行って自分で答え合わせをしています。

中学校で「算数」から「数学」に代わりますが、集中している姿を見ると中学校でもしっかり学んでいける態度が身に付いていることが伝わってきます。

入学説明会

1/27に平成4年度入学生保護者対象に入学説明会を実施しました。

昨年度から保護者のみの会とするなど大幅に内容を変更しましたが、今年度は更に時間を短くし、本校児童との登校班顔合わせもやめるなどコロナ感染症対策のため多くの変更をしました。

次年度入学の保護者の皆様には、説明が短くなったため、分からないことや質問などもあるかと思いますので、遠慮なく学校へご連絡してください。

2年 豆つかみ

今週月曜日から来週月曜日まで校内給食週間です。

2年生は、給食週間の活動の1つ「豆つかみ」大会を開きました。

給食のカップに入った10この豆をお箸でつまみ教科書の大きさだけ話したところに置いたもう一つのカップにいどうさせます。

20秒間で何個移動できるか競争です。

お箸の持ち方が上手な子がたくさんいて、お豆もおもったよりたくさんつかむことができました。

1年 昔の遊び

1年生は生活科の学習で昔の遊びを体験しました。

羽子板や竹とんぼ、ゴム跳びなどを校庭で思いっきり楽しみました。

羽子板で羽をうまく打てたり、竹とんぼが高く跳んだりするとかわいい笑い声が響きました。

昔ながらの遊びは友達と一緒に楽しめるものが多く、1年生には新鮮でとても楽しいと感じられるものでした。

4年 道徳

4年生は道徳で「雨の日の停留所で」を題材に学習しました。

【あらすじ】

雨のバス停留所で濡れないように軒下で雨宿りをしている人たちがいる。

よし子は、バスが来ると駆けだして停留所の先頭に並ぼうとするが、母親はよし子の肩を強く引き並びなおさせる。

よし子がバスに乗るともう席は空いていない。

黙ったままの母親の顔を見てよし子は考え始める。

4年生は、母の気持ちやよし子の心の変化について考えることを通して、ルールやマナーとは何かや、その根本となる他人を思いやる気持ちについて話合い、道徳的価値を追求していました。

4年生は、母の気持ちやよし子の心の変化について考えることを通して、ルールやマナーとは何か、その根本となる他人を思いやる気持ちについて話合い、道徳的価値を追求していました。

朝の健康チェック

1/27より栃木県も蔓延防止等重点措置となりました。

以前にも増して、感染対策の配慮をしていきたいと思います。

本校では、児童の健康チェックは保護者の方にスマホアプリを使っていただき行っています。

朝の7:30までのアプリへの入力となっていますので、児童が昇降口を通る7:40以降には、教室に向かう児童は異常なしであることを職員がアプリ上で確認しています。

もし未入力の児童がいた場合には、靴箱にチェック用の紙を貼っておき、その場で体温測定などの健康チェックを行っています。

入力のない児童が多数いますと、健康チェックが遅れたり、昇降口が密になってしまいますが、保護者の皆様のご協力のおかげで、入力のない児童はほぼいない状態です。

ありがとうございます。

3年 長縄

2/4の長縄大会に向けて、どのクラスも縄跳びの練習が盛んになってきました。

体育での練習のほか、休み時間もクラスごとに練習する光景をよく目にするようになりました。

3年生も体育の授業で、心を一つにして、集中して練習していました。

跳ぶ回数の目標をもつこと、練習を重ねること、跳ぶ人や縄を回す人が友達のことを考えて動くこと、これらが何度も積み重なり、跳べた回数が増えていくという成就感を味わえるのは長縄のよさです。

教育相談

上の写真は2年生の教育相談の様子です。

先週から全クラスで教育相談を実施しています。

2時間目の後、担任が児童一人一人に悩みや心配事などについて聞いていきます。

児童によっては、家族のことや頑張ってること、楽しみにしていることなどを話してくれる子もいます。

教育相談が終わっても、心配事があるときはいつでも担任などに相談できるよう環境を整えていきます。

5年 振り子

5年生は、理科で振り子の実験をしています。

振り子が、1往復する時間が変化する条件を探す学習です。

今回は、おもりの重さによって変わるのかを調べていました。

何度か実験し、タブレットのエクセルシートで時間を計算し比較していました。

例えるならブランコに大人が乗っても小さな子供が乗っても往復する時間が変わらないという結果は、子供の心を揺さぶったようです。

新入生の保護者の皆様へ

入学説明会について(1/24)新入生の保護者様

先ほどは登録テストにご協力いただき、ありがとうございます。

さて、コロナウイルス等感染症感染拡大で、まん延防止等重点措置が要求され、明日明後日にも適応されそうな状況です。

そこで、標題の件ですが、入学説明会をできる限り短時間で行いたいと思います。4月5月のお迎え当番が決まったところから解散したい思います。在校生との顔合わせ、通学路確認のための一斉下校も省略いたします。保護者の皆様にも通学路を歩いて確認していただきたいのですが、今回都合がつかない方は、是非お子さんと何度か練習をお願いします。

また、体調が優れない方は、後日個別に対応もできますので、無理のないようにお願いします。(その場合は必ず電話でその旨お知らせください。)保護者お一人の参加(小さいお子さん、来入児の参加はお控えください。)で、お願いします。

なお、車で来校する場合は、西門(体育館とプールの間の門)から入り、校庭南側にお止めください。

3年 磁石の実験

3年生は理科で磁石の学習をしています。

SとS、NとSなどを実際に近づけてみると思った以上に違いが出て、磁石の不思議について体験的に学んでいました。

1年 スタンプ

1年生は図工で「スタンプスタンプ」という単元の学習をしました。

野菜やキャップ、自分の手などいろいろな物をスタンプとして使い、デザイン画を作っていきました。

持ってきた材料の形を生かして花に見立てたり虫をデザインしていましたが、カラフルな色と相まって素敵な作品ができました。

6年 てこ

6年生は、理科で「てこ」の学習をしました。

現在コロナ感染がレベル2であることを受け、本校では理科室の使用を一時見合わせているため、教室で「てこ実験機」を使って学習しました。

重りの位置や持つ位置によって、手ごたえが大きく変わることを体験的に学習しました。

1年 冬を楽しもう

1年生は、生活科で「ふゆをたのしもう」という学習をしています。

いろいろな「冬」を見つけるために校庭に出ていくと、木々に芽が出ていること、虫の様子、氷が張っていたり霜柱ができていたりすることなどいろいろな発見をしていました。

氷を手にもって「冷たーい」と言いながら、楽しいそうに学んでいました。

新登校班編制

来年度に向けての活動も出てきました。その一つが、「新登校班」を作ることです。

6年生が卒業した後班はどうなるのか、新しい1年生を迎え入れるために考えておくことなどについて、それぞれの地区、それぞれの班で考えていきました。

6年生は、後輩たちにしっかり指示を出したり見守ったりしました。

また、来年度の班の最上級生は自分たちで下級生の面倒をみるために、集合時間や集合場所、通学路などをきちんと見直していました。

代表委員会(6年生を送る会に向けて)

1/19の昼休みの時間帯に代表委員会を行いました。

今回の議題は、2/22開催予定の「6年生を送る会」についてです。

ですから、今回の代表委員会には6年生は出席せず、いよいよ5年生が学校のリーダーとなって児童会行事を進めていきます。

今年も新型コロナに対応しながらの「6年生を送る会」となるので、密などに気を付けながらも6年生に感謝の気持ちをどう伝えていくか真剣に話し合っていました。

2年 カッターを使って

2年生は、図工でカッターの使い方を学習しました。

まずは、大型テレビでカッターの持ち方など、気を付けることや切り方を学習しました。

その後、一人ずつにカッターが配られ、いよいよ切っていきます。

カッター板の上にカッター学習用の厚紙を乗せて指を切らないように気を付けながら作業していきました。

作業線通りに切れた児童は嬉しそうでした。

また、なかなかうまくできなかった児童もあきらめず何回も挑戦していました。

3年 珠算教室

17日(月)、18日(火)に3年生が珠算教室を行いました。

両日ともに、珠算ボランティアの渡辺先生にお越しいただき、クラスごとに指導していただきました。

そろばんの部分ごとの名称や使い方などから始まり、2日目には3万+8万などの計算もできるようになってきて、位取りの考え方がより身に付きました。

6年 樹形図

6年生は算数で「場合の数」について学習しています。

並び方は何通りあるか、組み合わせは何通りあるかなどを重なりがないようにしながら考えていく学習です。

樹形図を使って解くことも多い内容です。

6年生は、自分たちが好きなアイスの種類を題材にして、アイスの味の組み合わせが何通りあるか、楽しく真剣に考えていました。

5年 ネットトラブル対処法講座

5年生は、1/14に市の市民生活係の方を講師に招き、「最近のネットトラブルと対処方法」について授業を行いました。

オンラインゲームのチャットや課金の危険性、SNSいじめ等のトラブル例や防止策等について、最新のデータや状況を踏まえた分かりやすい話をしてくださいました。

5年生は、自分のネットの使用状況を振り返りながら真剣に話を聞き、今後の生活に生かそうとしていました。

4年生と調理員さんの交流

4年生は、国語での単元学習を生かして、12月に調理員さんに感謝のプレゼントや手紙等を渡しました。

思いのこもったプレゼントに心動かされた調理員さんたちが、4年生にお手紙の返事を書いてくださり、1月に4年生に渡してくれました。

互いに心温まるよい機会になりました。

4年生からのプレゼント

調理員さんからのお礼の手紙

全児童情報モラル指導

2学期からタブレットの本格的使用が始まり、学校や家庭での使い方やルールについて指導してきました。

しかし、2学期の間に具体的な問題点も分かると同時に報道にもあるようにSNS等のルールやマナーについても心配な点があります。

そこで、1/13に全児童に対し、ブロックごとに情報モラルやタブレット使用のルールについて指導をしました。

この後、さらにクラスごとに発達段階や使用状況によって担任からより詳しい指導をします。

今後更にコロナ感染が広まった場合の家庭でのタブレット学習についても備えていきたいと思います。

学力テスト

1/12に全学年で学力テストを実施しました。

1~3年は国語・算数

4~6年は国語・算数・理科

です。

ほぼ午前中いっぱいかかるテストでしたが、どの学年の児童も集中して実施していました。

結果に終きましては、後日お子さんを通して各家庭に配布しますので、ご覧ください。

1年 2年

3年 4年

5年 6年

3学期のスタート

1/11の1時間目は始業式でした。

2時間目からは、各クラスで様々な活動がスタートしました。

冬休みの思い出を発表したり、自分の目標を考えたり、係を決めたりと一人一人が学校での学びを始めました。

児童の頑張っている姿、楽しそうな笑顔がまた、学校に戻ってきて嬉しく思います。

令和3年度3学期始業式

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

1月11日(火)に令和3年度3学期の始業式をteamsで行いました。

2年と4年の代表児童が3学期の目標についてしっかりと発表しました。

校長からは、3学期は「ありがとう」のたくさんある学期にすることや辛いことがあっても正しい努力を積み重ねてく大切さについて話をしました。

3学期も児童の活動などについて更新していきますので、本校ホームページをご覧ください。

令和3年度2学期終業式

2月24日(金)は、令和3年度2学期終業式の日です。

1年、3年、5年の代表児童が2学期を振り返る作文を発表してくれました。

内容が具体的で分かりやすく、読み方も大変上手でした。

校長の話の後、児童指導主任から冬休みの過ごし方について話をしました。

本校ホームページをご覧いただきありがとうございます。

2学期の更新は本日でいったん終えますが、3学期が始まりましたらまた更新していきたいと思いますので、よろしければご覧ください。

6年生からクリスマスプレゼント

メリークリスマスの文字に校庭半分くらいある大きなサンタクロースとトナカイの絵です。

下級生は、ベランダや窓からプレゼントの絵を驚きながら嬉しそうにながめました。

6年生の気遣いに感謝です。

6年 道徳「おばあさんの新聞」

このお話のあらすじです。

戦後の苦しい時代、新聞が読みたくて配達を始めた小学生のてつおに、新聞を読ませてくれる老夫婦がありました。

時が過ぎ、その家のおじいさんがなくなっても、新聞を読ませてくれたおばあさんでしたが、そのおばあさんも亡くなってしまいます。

そして、おばあさんのお葬式で、実はおばあさんは字が読めないことをてつおは知り、おばあさんの思いにふれるというお話です。

6年生は、「感謝」をキーワードに思ったことを一人一人黒板に書いていました。

「家族」へ「友達」へ「周りの人」へ、感謝の言葉で黒板がいっぱいになりました。

5年 道徳「うばわれた自由」

5年生は、道徳で「うばわれた自由」を資料にして学習しました。

この授業では、自由勝手に過ごしていた王子ジェラールの心の移り変わりを考えることを通して、自律的に判断し、責任ある行動をとることを大切にしょうとする心情を育てるがねらいです。

5年生は、「本当の自由」「決まり」などについて真剣に話合い、発表していました。

2年 クリスマスカード

2年生は英語の授業でクリスマスについて学習しました。

クリスマスに関する単語の練習をしたり音楽を聴いたりした後、クリスマスカードを作りました。

丁寧に色を塗り、台紙に貼って、裏側にそのカードを送りたい人へのメッセージを書きました。

最後に、ピーター先生からクリスマスシールをプレゼントされてとても嬉しそうでした。

表彰

12/22にオンラインによる表彰式を行いました。

今回は、下野教育書道展や男女共同参画標語、多読賞や読破賞、小さな親切、スポーツ大会等について表彰しました。

今回も多方面で活躍する児童がいることを多くの児童に知ってもらえる表彰ができました。

1年 詩の群読

1年生は、「『日づけうた』と『よう日うた』をたのしもう」というめあてで、詩を朗読しました。

みんなで群読する際には、今までで一番声が出ているのではないかというほど元気に発表しました。

また、詩をしっかり暗記しての発表だったので、そのことに努力を感じるとともに、発表する表情から一生懸命さも伝わってきました。

6年 卒業文集

6年生は、卒業アルバム作成真っ盛りです。

写真については、ほぼ撮り終えまたので、個人の作文やクラスのページ、職員のメッセージなどを仕上げているところです。

みんな一生懸命作っているので、素敵な卒業アルバムになりそうです。

2年 タブレットで作品鑑賞

撮った写真にタブレット上で工夫したことなどのコメントを付け、後で友達と作品鑑賞会をできるように準備していました。

2年生もタブレットを使うのが上手になってきました。

3年 釘打ち

3年生は、図工で「トントンくぎ打ち コンコンビー玉」という教材を使ってビー玉で遊べる板を作っています。

板に好きなデザインで絵を描いたら、金づちで釘を打ち付けます。

釘同士を輪ゴムでつなげて、付属の部品を付けるとビー玉をとばして遊ぶ道具が出来上がります。

釘打ちを初めて体験する児童も多かったのですが、何本も打つうちにコツをつかみ、上手に早く打てるようになってきました。

6年 学び合い

6年生は、算数でまとめをしています。

「跳び箱のおよその体積を求める」など、さすがに6年生の学習は難易度が高いです。

自分で答えを出すだけでなく、友達と答えを確かめたり別の解き方に気付いたり、難しいからこそ解けた時の喜びも大きいようで、協力して学び合っていました。

1年 縄跳び

体育や休み時間に縄跳びをしている姿が多くなりました。

1年生も、短縄で前跳びやあや跳び、二重跳びなどいろいろチャレンジしています。

また、長縄もみんなで練習しています。

1年生にとっては回転する長縄に入るのはとても難しいのですが、一生懸命チャレンジしています。

4年 地図学習もタブレット

社会科の学習は学年を追うごとに、身近な地域から市・県・国・外国と広がってきますが、その度地図帳での学びが大切になります。

近年の地図帳にはQRコードが付いていて、それを読み込むと地図はもちろんのこと、それぞれの県の情報が得られたりクイズができたりします。

4年生は県から徐々に日本全国について学びますが、QRコードを読み込み自分の調べたい地域等についてタブレットで集中して学習していました。

Q-Uテスト

12/15に全学年対象にQ-Uテストを実施しました。

Q-Uテストは、「学級満足度尺度」と「学校生活意欲尺度」の二つのアンケートを用いて、学級集団の中から児童の心の状況を分析する資料となります。

個人票等はありませんが、結果を考察し児童指導に生かしていきたいと思います。

1年 お店屋さんごっこ

1年生はお店屋さんごっこをしました。

一人一人が本屋、文房具店、パン屋など好きな職業になり、商品を紙で作って売ります。

みんなが楽しめるように、買い方や買う数などのルールをしっかり守って活動しました。

働く楽しさや買い物する楽しさを味わいながら、この学習で大切な「会話しながら買い物する」というめあてに向かって楽しく活動しました。

4年 学び合い

4年生は算数で「伴って変わる2量の関係」について学習しています。

今回は四角形の一辺の長さとそれを積み重ねたときの周りの長さの関係を○や△を使って式に表す内容です。

担任が課題を出すと各自がさっと取り組み、終わると近くの児童と話し合ったり、難しそうにしている児童にはヒントを出してあげていました。

友達と学びを高め合う姿が随所に見られます。

3年 市内巡り

3年生は、12/14に「総合的な学習」として栃木市の文化や伝統などについて学習するため、市バスを使って見学に行きました。

山車会館や、岡田記念館などを見学し、栃木市の歴史や受け継がれている人々の思いなどにについて学ぶことができました。

また、天気に恵まれたので、第二公園で昼食をとったり、巴波川の遊覧船にも乗ったりすることができました。

版画の季節

この時期は図工で版画を学習する学年が多くなります。

先日2年生のシール版画を紹介しましたが、2年生はいよいよ黒いインクで染めていました。

シールをはがすと前回のきれいな色が現れてきます。

4年生の教室では、彫刻刀の学習をしていました。

持ち方や抑え方、丸刀や角刀の削れ方の違いなどを練習し確認していました。

思い思いのものをケガなく掘っていけるように指導していきます。

6年 SkyBerryJAM

12/10に栃木工業高校の生徒さんを講師に迎え、6年生はプログラミング出前授業を行いました。

栃木工業高校が開発したプログラミングの専用pc「SkayBerryJAM」を1人1台お借りして、LEDを自分の思い通りの時間や色に変化させ点滅させたり、ゲームをその場でプログラミングして遊んだりしました。

最後には、生徒さんの作ったきれいなLEDの時計や理科室内を自由に飛ぶドローンを見せていただきました。

生徒さんは、礼儀正しく教え方も上手で、6年生もその技術の高さに驚いていました。

栃木工業高校の引率の先生、生徒の皆さん、ありがとうございました。

1年 打楽器

1年生は、音楽で「いろいろなおとをみつけよう」という学習をしました。

音楽室で楽器を使うという経験に1年生はわくわくしていました。

トライアングルやタンバリンを使い、たたき方による音の違いを楽しんでいました。

1年 虫歯ゼロ巡回指導

12/9に1年生対象に虫歯ゼロ巡回指導を実施しました。

市から歯科衛生士を派遣していただき、歯の生え方の秘密や歯磨きの仕方などこれからの自分の体にとって大切なことを分かりやすく教えていただきました。

保護者の皆様におかれましては、ご家庭での染め出しによる歯磨き調べについてご協力をよろしくお願いします。

人権週間

12月6日(月)~10日(金)まで校内人権週間でした。

「まごころ教育」を推進している本校として、力を入れている行事です。

各学年やクラスで人権の視点を含んだビデオを鑑賞して話し合ったり、人権の視点から道徳授業を行ったりしました。

また、給食時には6年代表児童が毎日校内放送で人権についての作文を発表しました。

その他にも、人権標語を作って掲示したり、図書室に人権の本コーナーを設置したりと他にもたくさんの企画を実施しました。

児童だけではなく、職員も11/22に人権研修会を開いたり、人権感覚チェックシートトを使って人権意識の向上を図ったりしました。

人権週間で学んだことを今後に生かしていけるよう指導を続けていきます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。