文字

背景

行間

学校ニュース

さつまいもの収穫

10月21日(月)、さつまいもの収穫を行いました。5月、学校農園に苗を植え付けたさつまいも。今回も地域ボランティアの方に御指導いただき、収穫を行いました。

つるを引っ張り、寄せていきます。

いよいよ掘り起こしです今年は、どんなさつまいもが収穫できるかな

お手伝いいただいた地域ボランティアの方へ、お礼として収穫してあったポップコーン用のとうもろこしをプレゼントさせていただきました。

収穫したさつまいも、お家の人と美味しく食べてくださいね

体力づくりエキスパート派遣事業(2回目)

10月18日(金)、5,6年生を対象に、今年度2回目の体力づくりエキスパート派遣事業が実施されました。

今回は、体育館でマット運動や跳び箱運動、走力を高める運動などを指導していただきました。

体の使い方や腕の振り方など、楽しみながら取り組めるよう指導いただきました

4年生 高齢者との交流

10月18日(金)、西方地区社会福祉協議会の主催で、真名子地区の高齢者の方と4年生との交流会を実施しました

最初に、自己紹介を行いました。真名子小学校を卒業した方もいらっしゃいました。

次に、クイズやゲームで交流しました。

1つの絵の中に2つのものが隠れている不思議な絵のクイズや昔の道具が何に使われていたか当てるクイズ、人差し指を使ってグループで輪を落とさないように下げるゲームを行いました。子ども達も高齢者の方も楽しくて笑顔がいっぱいでした

4年生からは、校歌を歌ったりリコーダーの演奏を披露したりしました。高齢者の方たちも喜んでくれました。

最後に、お話交流をしました。そして、お礼に首飾りをプレゼントしました

素敵な交流会となりました。高齢者の皆様、ありがとうございました。

3年生 食の授業

10月16日(水)、西方小の栄養士さんをお招きして、3年生が食の授業を行いました。この日は、2名の児童が欠席だったため、3名の児童で取り組みました。

めあては「健康な食事をしよう ~バランスのよい食事について考えよう~」です。

エネルギーのもとになるもの(炭水化物、脂質)、体をつくるもとになるもの(たんぱく質、ミネラル)、体の調子を整えるもの(ビタミン、食物繊維)の3つを意識した献立を考え、バランスよく食事をする大切さを学ぶ授業でした。

まず、児童は、この日の給食に使われていた食材を3つに分類することに挑戦しました。

「ニンニクはどこだろう?」、「トウモロコシはここかな?」と悩みながらもみんなで分類してみました。

次に、献立を考えました。ごはんと目玉焼き、ソーセージに加えて、その他どんなメニューが加わるとバランスのよい食事になるか考えました

「納豆を入れてみました!」「納豆は大豆からできているね。食物繊維も豊富でたんぱく質もとれる万能な食べ物だからいいね。」、「野菜ジュースを入れました!」「簡単に野菜の栄養がとれるから時間がない朝などはいいね。」などと考えを伝え合いながら活動ができました。

この日の学びをこれからの食事に活かせるといいですね

令和6年度 運動会

10月12日(土)、秋晴れの中、運動会を実施しました

子ども達は、この日のために運動会実行委員会を組織し、自分たちの力で思い出に残る素晴らしい運動会にしようと準備を進めてきました。

各競技に挑む子どもたちの姿はとても輝いていました。また、係活動では、一生懸命自分の役割を果たそうとする上学年の子ども達の姿もありました。

今年は、紅組 258点、白組208点で紅組の優勝!

前日の準備から御協力いただいた保護者の皆様、参観していただいた地域の皆様、そして、お手伝いしてくれた中学生ボランティアの皆様、大変ありがとうございました

〇 開会式

1 個人 全力疾走!真名子っ子

2 リズム Adventure

3 団体 親子で羽ばたけ チョウの一生

4 来賓 らいねんは1ねんせい

5 団体 引かれあって、綱がって

6 個人 真名子四次元ポケット

7 リズム Cheer up! 真名子

8 団体 親子でつなごう真名子のWA!

9 個人 運命の分かれ道

10 リズム 和楽踊り

11 団体 真名子チームスピリッツ

〇 閉会式

運動会準備

いよいよ明日(12日)、運動会が実施されます。

今日(11日)の午後、保護者の方に御協力いただき運動会の準備を行いました。テントや入退場門、万国旗が設置されるとと「いよいよだ!」というワクワク感が湧いてきました

準備の後、明日の係打合せも行っていただきました。

明日は、子ども達の輝く姿が見られると思います。保護者の皆様、地域の皆様、熱い声援をよろしくお願いします

ゆめの会読み聞かせ

9月27日(金)

2学期がスタートし、 第1回目のゆめの会ボランティアの皆様による読み聞かせが行われました。

「もったいないばあさん」は、真名子小にもありますが「もったいないばあさんのおばあちゃん」は最近出版された新しい本のようです。子ども達も興味津々です。

いつも学年にあった楽しい本やためになる本を選んで読み聞かせしていただきありがとうございます。1回1回の読み聞かせが、子ども達の心の栄養になっていくことと思います。

運動会「和楽踊り」の練習が始まりました

9月30日(月)、運動会で全校児童、保護者の皆様で行う「和楽踊り」の演奏練習が始まりました。

今年は、6年生全員と5年生の希望者で取り組みます。歌も6年生が披露します。

水木地区の方に御協力いただき御指導してもらいます。

運動会まであと12日となりました。当日、素晴らしい演奏が披露できるよう頑張ります

PTA奉仕作業

9月29日(日)、PTA主催の奉仕作業が実施されました。

来月に運動会も控えており、校庭や農園周辺の除草とエアコンのフィルタ清掃を行っていただきました。5、6年生の児童も参加し一緒に作業しました。

最後に、児童代表から「運動会が気持ちよくできそうです。ありがとうございます。みんなで運動会に向けて頑張りましょう。」と感謝の言葉がありました

グローバルデー

9月27日(土)、栃木市教育委員会の先生方と7名のALTの方に訪問いただき「グローバルデー」が開催されました

この「グローバルデー」は、「多様な国の文化や歴史について、その国の人から直接話を聞いたり実際に体験したりすることで、自国との違いやその国の文化の良さを実感できる場を提供し、多様な文化を受容することとともに多様性を尊重しようとする態度の育成を図る」ことを目的として市教育委員会の御協力のもと実施されています。

「オープニングセレモニー」からスタート!お越しいただいたALTの方がお一人ずつ個性的に自己紹介をしてくださいました

2、3時間目は「ステーション アクティビティ」を行いました。子ども達は5つの班に分かれてALTが準備してくれた各国の遊びを体験します!

ボタ(目隠しおにごっこ)…フィリピンの遊び

ツイスター(バランスゲーム)…アメリカの遊び

ジョーレン(おはじき)…フィリピンの遊び

カティ(ドッジボール)…ケニアの遊び

アボリジニ ドット アート(クラフト)…オーストラリアの遊び

4時間目、5、6年生は外国語の授業として「ゴールの活動」を行いました。子ども達は、積極的にALTに話しかけ英語を使って日本各地の名所や食べ物などを紹介することができました

給食の時間もALTの皆さんと一緒に食べました

昼休み、ALTの皆さんも参加して全校ドッジボール大会

5時間目、各学年ブロックごとに「ブックリーディング&フリートーク」で楽しみました

最後は「クロージングセレモニー」でお別れ。

Thank you very much to all the ALTs for giving the children such a wonderful time

Please come and see the children of Manago Elementary School again someday

※ケーブルテレビ栃木「とちぎHOTステーション」で9月30日(月)16時~(再放送:当日18時、20時、23時 翌日8時、12時ほか)で放送されます。

※令和6年9月29日付け下野新聞の地域面に掲載されました。

運動会スローガン決定!

今年度の運動会スローガンが決定しました

令和6年度運動会スローガン

「全力つくし最後までかがやく真名子っ子」

各学年から意見を募り、運動会実行委員会で話し合って決定しました。

決定したスローガンを6年生、5年生で掲示しました。

スローガンに向かって、全力で頑張っていきましょう

4年生校外学習(防災館・八幡山公園・栃木県庁)

9月26日(木)、4年生が社会科の学習として校外学習を実施しました残念ながら参加できなかった児童もいて6名での実施となりました。

最初に、防災館に行きました

ここでは、強風や火災時の煙、地震、豪雨の体験をとおして、災害の恐ろしさや災害が発生したときの対処方法について学ぶことができました。

次に、八幡山公園に行きました。ここでは宇都宮タワーの展望台に上り、宇都宮市の街の様子を眺めました。望遠鏡を使って遠くの建物を確認することができました

最後に、栃木県庁を見学させていただきました。

最上階で、お弁当を食べた後、職員の方に、栃木県のことや県庁で働いている人のこと、そして、栃木県の予算の使い方などを話し合いする議会棟を案内していただきました。

途中、壁いっぱいにイチゴが張られているエレベーターに乗せていただいたり、映画やドラマ、CMの撮影も行われる議会棟の階段で写真を撮らせていただいたりしました

1日の校外学習だったので、帰校したときには子ども達も少々疲れ気味でした

お天気にも恵まれ、素晴らしい校外学習になりました。各施設で学んだことをしっかり振り返り、しっかり学習に生かしてくださいねそして、参加できなかったお友達にも学んだことを教えてあげてくださいね

5年生校外学習(カントリーエレベーター・ケーブルテレビ)

9月25日(水)、5年生が社会科学習として校外学習に出かけました

最初に、JAおやま思川カントリーエレベーターさんを訪問しました。

カントリーエレベーターとは、農家さんが栽培したお米を預かり、農家さんの代わりにお米を乾燥・調整し、販売先に出荷している施設とのことでした。

約300トンのお米を貯蔵し乾燥させるタンクの中にも入れていただきました!

次に、ケーブルテレビ栃木さんを訪問しました。

玄関では、イメージキャラクターの「きゅーちゃん」が出迎えてくれてました!そして、きゅーちゃんと一緒に番組のオープニング撮影も行いました!

その後、室内で会社のこと、どんなお仕事をされているか、番組の作り方などを教えていただきました。

さらに、実際に使われているスタジオを案内していただき、番組を流すための機会やスタジオ内の仕組みについて教えていただきました。

ケーブルテレビ栃木さんを訪問した様子は、9月26日(木)16時から(再放送:当日の18時、20時、23時と翌日の8時、12時ほか)の「とちぎHOTステーション」の番組内で紹介されるとのことです

御協力いただいた、JAおやま思川カントリーエレベーターの皆さん、ケーブルテレビ栃木の皆さん、ありがとうございました

本の帯(読書週間)作成取組み

読書週間に展示予定の本の帯(おすすめの本)作成を、図書室で一生懸命取組んでいる姿を紹介します。

「このシリーズは他にありますか」と聞いてきて帯に記入する児童や、裏側にもたくさん紹介文や絵を描く児童など、心のこもった世界に1つの素敵な帯が完成してきています。2学期は行事も多く、運動会の練習や準備で忙しい中、どの学年も先生の指導に従い計画的にすすめている姿は立派です。

図書室ミニ運動会スタート

今年も図書室では、ミニ運動会(紅白玉入れ)がスタートしました。

本を借りると、自分のチームにシールを1枚はることができます。「白組勝ってる!」 「紅組絶対勝つ!

」

など運動会本番さながら、気合が入っています。

練習で疲れた時は、のんびり読書で心も身体も休めてください。

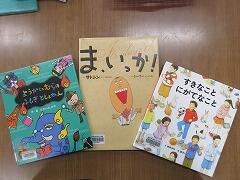

読み聞かせ特集

9月13日(金) 9月20日(金)

職員による全学年読み聞かせが行われました。

2学期がスタートし運動会の練習も始まり、子ども達も話し合いや練習など忙しくなってきました。

そんな中、いつも通り金曜日の朝は読み聞かせの時間になっています。読書の秋!子ども達は体操着に着替え、静かに心落ち着かせ、先生たちを迎える準備は整っています。

9/13

1年生 『とのさま1ねんせい』

2年生 『おだんごころころ』

3年生 『お月さんはきつねがすき?』

4年生 『ま、いっか!』

5年生 『ようかいむらのふしぎとしょかん』

6年生 『すきなこと にがてなこと』

9/20

1年生 『これはのみのぴこ』

2年生 『くまときつね』

3年生 『シロのきもち』

4年生 『ユキコちゃんのしかえし』

5年生 『ねこのえきちょうさん たま』

6年生 『きみはほうんとうにステキだね』

朝晩涼しくなり、秋を感じる日が多くなってきました。時にはテレビをちょっと消して、虫の声を聞きながら、家族で読書を楽しんでみてはいかがですか。

次回は、ゆめの会のみなさんです。楽しみにしていてください。

エキスポタイム

9月19日(木)の真名子っ子タイムにエキスポタイムを実施しました。今回はフィリピンの遊び「カダンカダン」に挑戦です

ココナッツの殻にひもを通したものの上に、はだしになって親指と人差し指でひもを挟むように乗って歩く遊びです。日本にも空き缶を使った同じような遊びがありますね。子ども達は、真名子っ子班に分かれて楽しみました。

ALTの先生が見本を見せてくれました。その後、リレー形式で挑戦しました。

最初は、おっかなびっくり歩いていましたが、慣れてくるとカラーコーンの周りを回転しながら歩けるまで上達しました

遊びを通して外国の文化に触れることができ、みんな笑顔でした

5年生 家庭科(ミシン)

9月19日(木)、5年生の家庭科でミシンを使った授業を行いました。今日は、学校ボランティアとして3名の方に授業支援を行っていただきました。

ミシンへ糸を通して下糸を出したり練習布を縫ったり、ミシンを使うことが初めてという児童もいたので、ボランティアの方が丁寧に支援してくださり大変助かりました。

この後、ミシンを使ってエプロンを製作します。今日学んだことを忘れず、作品作りに生かしてくださいね

4年生 「車いす体験」をしよう

9月13日(金)、4年生が総合的な学習の時間に社会福祉協議会の方を講師にお招きして車いす体験を行いました。

いろいろな人が生活しやすい社会にするにはどうしたらよいか、生活環境から障害を無くすための工夫である「バリアフリー」や「ユニバーサルデザイン」について教えていただきました。

その後、実際に車いすに乗車し、学校の中を動いてみました。水道やトイレ、図書室などを回ってみて、車いすを利用して生活している人の気持ちを考えながら体験しました。

子ども達の振り返りでは、

・車いすの使い方や特ちょうがよくわかって、大変なところも分かりました。

・「ユニバーサルデザイン」は、不自由な人だけでなく高れい者や子ども、外国人など、どんな人にとっても使いやすいようにデザインされていることが分かりました。

・車いすに乗ってみると、とてもむずしかったです。友達や先生に手伝ってもらったときとても安心しました。

・車いすを使うことはむずしかったです。なれてくるとうまく動かすことができました。

・車いす体験をして、いつもの学校がこんなに「使いやすい」「使いづらい」があるということが分かりました。

・もしも、車いすの人がいたら助けたいです。だん差のところでは手伝ってあげたいです。

・福祉はふだんの暮らしの幸せという意味ということが分かりました。

などといった感想をまとめていました

運動会に向けて

来月に実施する運動会に向けて、子ども達の話合いが始まってます。

運動会で実施する開会式や閉会式、競技、表現について、子ども達が主体的に取り組むよう支援しております。

1~3年生は、障害走の内容について話し合っていました

4~6年生の代表が集まって、1回目の実行員会が開催されました。この日は、開会式と閉会式の流れを確認し、司会や国旗を持つ役割を決めていました

みんなで協力し運動会を盛り上げていきましょう

農園作業(協働)

9月11日(水)、真名子っ子タイムの時間に全校で農園の除草作業を行いました。

農園では、サツマイモやトウモロコシ、そして、2年生が生活科でピーマンやオクラ、カボチャ、スイカなどを育てていました。

サツマイモ以外の作物は収穫が終わり、10月21日(月)に実施予定のサツマイモ収穫に向け、除草作業を行いました。

よく働く真名子っ子!すっかりきれいになりました。サツマイモの収穫も楽しみです

6年生「がん教育」

6年生で「がん教育」を実施しました。講師は、本校の卒業生であり、学校医の先生です。

がんは、全身のいろいろなところにでき、2人に1人がかかる身近な病気であることがわかりました。日本人の平均寿命が延び、長生きすることによって増加した病気であることも知りました。

予防についても触れ、バランスの良い食事や食べ過ぎに気を付けること、過度の飲酒を控えることや、禁煙、運動などが大切であると教えてくださりました。また、9月は「がん制圧月間」であることに触れ、検診での早期発見・早期治療も推奨くださりました。

最後にグループワークをし、「中学校に進学して、がんを患う友達や先輩がいたら、どのように接したいか」について考えました。病気のことを心に留め置きながら、自然体で接したいという意見や、体力的に無理な活動は寄り添って手助けしたいという意見が出ました。貴重な学びとなりました。

本日の給食

9月5日(木)、本日からALTの先生も各教室で児童と一緒に給食を食べることになりました。

外国語の授業だけでなく、休み時間や給食の時間もALTの先生と楽しく交流ができ児童も大喜びです。本日は、6年生と一緒に食べていただきました。

ちなみに、本日のメニューは減量はちみつパン、牛乳、カレーうどん、ちくわの磯べあげ、和風サラダでした

避難訓練(竜巻)

9月5日(木)、避難訓練を実施しました。今回は、竜巻発生を想定した訓練を行いました。

校内放送で、竜巻が発生する恐れがあることを周知し、各教室で避難準備を始めました。

その後、学校から見える場所で竜巻が発生したことを伝えました。本校では、竜巻発生時のシェルターを各階のトイレとしています。児童は、トイレに避難し身の安全を確保しました。

実施後、校内放送で振り返りを行いました。校長からは、今回の訓練で竜巻災害が発生する可能性があることを知り正しい判断と行動ができたか、自分や友達の安全を考えながら指示に従い静かに避難できたか、という2点について振り返るよう話をしました。

この訓練で学んだことを家族や地域の人にも広げてほしいと思います。

西方地域学校保健委員会

令和6年8月29日(木)、西方地域学校保健委員会を開催しました。

西方地域学校保健委員会とは、西方小・真名子小・西方中の学校保健を推進するための会合で、規約に基づいて年に1回開催されています。

報告事項として、西方地区の児童生徒の身体計測の平均値、健康診断結果について共通理解をしたあと、新体力テストの中で、ボール投げ・長座体前屈・50m走・20mシャトルランの集計結果の報告をしました。

その後、新体力テストの結果を踏まえて各班でグループ協議を行いました。議題は「西方地域の児童生徒の体力向上のために、学校・家庭・地域でできることは何か」です。

1班からは、「西方小では、投力向上のため、外部講師(エキスパートティーチャー)を迎えたことが、良い結果につながっている。」「親子で出来る活動、地域人材やアシストネットの活用する」との発表がありました。

2班からは、「体育の授業づくりを改善していく。一年間を通して体力向上の取り組みをする。」との発表がありました。

3班からは、「児童生徒の委員会活動として、体力向上の基礎トレーニングを企画する。」「親子の関わりをも含めて少しの時間でも良いので、(お風呂上がりなどで)一緒にストレッチをする。」との発表がありました。

本会の開催を受けて、今年度の事務局(西方小学校医)菅野訓子先生から、西方地域の肥満の児童生徒が少なくなっていること、今回は体力向上がテーマですが、地域での活動が減ってきていること、学校との連携は不可欠であること、学校では体力向上の授業を取り入れることが大切であることをご助言いただきました。

事務局(西方小学校歯科医)早乙女雅彦先生から、運動能力が高い児童生徒は口腔内が健康であるとのデータをふまえながら、口腔内の健康においてCO(要観察歯)やGO(歯周疾患要観察者)を放置しないことが重要だとご教授くださいました。

今年度も有意義な意見交換が出来ましたこと、学校医の先生方をはじめとする参加者の皆さま、有り難うございました。今後も、西方地域の児童生徒の体力向上のために、学校・家庭・地域での連携を図っていきたいと思います。

2学期始業式

9月2日(月)、2学期がスタートしました。40名の児童全員が元気に登校することができました

始業式では、5年生が2学期のめあてを発表しました。学習では漢字や計算をがんばりたい、生活では時間を有効に使い計画的に規則正しい生活がしたい、挨拶を自分からできるようにしたい、6年生をささえ学校のリーダーとして頑張りたいなどといった、それぞれのめあてを発表することができました。

その後、校長講話、校歌斉唱と始業式を終了することができました。

長い2学期、楽しい学校行事や校外学習も実施する予定です。みんな仲良く、安全に、生活したいと思います

PTA資源ごみ回収

8月25日(日)、PTA資源ごみ回収を実施しました。

早朝から、保護者の方や自治会の方、回収業者の方に御協力いただき、たくさんの資源物が回収されました。子ども達も車に乗って回収など手伝うことができました。

何回もトラックで運んでくださったり回収コンテナへの積み入れを手伝っていただいたり、大変ありがとうございました。

今回の資源ごみ回収で得られた収益は、今後の教育活動に活用させていただきます。

(8月30日追記)

皆様の御協力により、176,343円の収益となりました。大変ありがとうございました。

職員研修

「夏休み中、先生方は何をやっているのですか?」と聞かれることがあります。

本校では、長期休業期間を利用して以下のような教職員研修を実施しました。

・7月30日(火) 学力調査結果の分析と学力向上改善プランの作成①、人権教育研修(西方中と合同)

・7月31日(水) 学力調査結果の分析と学力向上改善プランの作成②

・8月 5日(月) 4年生算数公開授業の検討、西方ブロック小中一貫研修(西方小、西方中と合同)

その他、各教職員ごとに校外に出張して研修会に参加し自己研鑽に励んでいます。

これらの研修で身に付けたことは2学期からの授業や校務などに生かし、充実した学校運営、学習指導等を目指したいと思います

“あったか栃木”いじめ防止子どもフォーラム

8月7日(水)、6年生が栃木市教育委員会主催の“あったか栃木”いじめ防止子どもフォーラムに参加しました。

本フォーラムは、「栃木市いじめ防止推進条例」に基づき、子どもたちの主体的な取り組みによっていじめ防止に努めることをねらいとして、高校生と大学生のボランティアのもと、市内各校の小・中学生が参加しオンラインで議論を行うものです。

今年度は「いじめを生まないために、私たちにできること」がテーマでした。

議論は、高校生ボランティアのコーディネートのもと、真名子小学校を含め4つの小学校の児童で行われました。

第40回全国中学生人権作文コンテストで法務大臣賞となった作文を読み、意見交換を行いました。

また、栃木市立小・中学校のいじめの要因のトップは「悪口」であり、いじめをしてしまったという児童生徒よりもいじめを受けたという児童生徒の人数が非常に多いという調査結果を見て、感じたことや今後何をしていくべきか議論しました。

このフォーラムで学んだことを下級生にも広げ、いじめのない真名子小学校を目指してほしいです

(参加した児童の感想)

・悪口とは思わないで言ってしまったことが、言われた相手が悪口だと思ってしまうかもしれないので、相手が傷ついてしまうかもしれないことは言ってはいけない。

・その言葉を相手に言ってよいか自分で考え判断することが大切だ。

・言葉はナイフにもなる。言葉をナイフにするのではなく相手が喜ぶ言葉にすればみんなが幸せになれる。

・自分がいじめをしているつもりがないとしても、相手がいじめをされていると思ったらいじめである。自分がされたらいやだなと思ったことを絶対に相手にしてはいけない。

・いじめをなくして楽しい学校にしたい。

学校であそぼう(PTA主催行事)

7月26日(金)、今年度の「学校であそぼう」が開催されました

PTA役員さんが中心となって実行委員会を組織し開催してくださいました。今年度は、学校のプールを使って遊びました

看板作りからスタート。楽しさいっぱいの素敵な看板が出来上がりました

手作りの浮島も登場!大人が乗って試運転…バッチリです‼

休憩のときに配るかき氷も準備万端です

いよいよ開会!体育館での開会行事。

プールでは、それぞれがが持参した浮き輪や水鉄砲を使って遊びました!

授業とは違った雰囲気で、子どもたちはリゾート気分で大はしゃぎ

水面には、カラーボールやミニチュアダックがぷかぷか浮いてました!

浮島の上から水鉄砲で攻撃!大人も子どもも大はしゃぎ‼一番楽しんでいたのは子どもよりも大人⁉

最高のプール日和流れるプールを満喫している子も

この夏、最高の思い出の1つとなりました!企画していただいた実行委員の皆様、ありがとうございました

サマースクール(絵画教室)

7月23日(火)、24日(水)とサマースクール2日目、3日目を開催いたしました。

この2つ日間は、絵画教室です 夏休みの課題となっているポスター等の制作に取り組む児童がほとんどでした。

絵画教室も地域の方に来校いただき、御指導いただきました。筆の使い方や構図等、丁寧に教えていただきました。

作品は自宅に持ち帰って仕上げます。夏休み後に完成した作品を見るのが楽しみです

サマースクール(書道教室)

7月22日(月)、サマースクール第1日目が実施されました。この日は、外部講師をお招きしての書道教室でした。

墨の準備、片付けの仕方から教えていただき、実際に文字を書く手本も示してくださいました。力強く、大きく書くことがコツのようです。教えていただいたことを参考に、みんな真剣に作品を仕上げていました

1学期終業式

7月19日(金)、第1学期終業式を実施しました。熱中症対策として音楽室で実施しました。

3年生が「1学期を振り返って」の発表を行いました。一人一人が堂々と立派な態度で発表することができました

校長講話では、学校目標に沿った振り返りアンケートの結果から成果と2学期頑張ってほしいことなどをお話ししました。

そして、校歌を斉唱し、式は終了しました。その後、児童指導主任から夏休みの過ごし方についてお話がありました。

夏休みは健康に事故なく過ごし、2学期に全員笑顔で登校できるといいですね

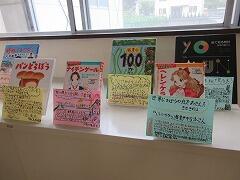

4年生POPで本の紹介

7月、4年生が自分のおすすめの本に素敵なPOPを作ってくれました。

絵を書いたりとても工夫し、またわかりやすく書かれてあり、たくさんの児童が立ち止まってみていました。

選んだ本もすてきな本ばかりでした

図書室探検!目指せビンゴ!(1年生)

7月18日(木)5時間目

1年生が、本の場所を確認するビンゴゲームに挑戦しました。

内容は・・・『課題図書』『昔話』『読み聞かせに本』『なぞなぞの本』など、とても楽しそうです。

スタートと同時に早速本の場所にgo いつも借りに来ている1年生はさすが!すぐにみつかりました。本を持って先生にスタンプをもらいます。

全員コンプリート!

最後はみんなで、「図書館名人!」と合唱していました。 2学期もまた、どんどん利用してくださいね。

3年保健「体のせいけつ」

3年生の体育科保健領域で、「体のせいけつ」という学習をしました。

実は、この学習を行う4日前、児童たちにある実験を依頼しました。寒天培地に、「手洗いなしの手」、「流水のみで洗った手」、「石けんでしっかり洗った手」の3種類をくっつけてもらいました。その寒天培地を常温で4日間培養し、授業がスタートです。

授業では、人はどんなときに体や衣服が汚れるかを聞き出し、汚れたときにどんな気持ち(感覚)になるかを確認し、清潔にする方法を出し合っていきました。そして、見た目が汚れていなくても、どうして手を洗うのかを考えていきました。

そこで、ジャーン!!4日間培養した寒天培地が登場しました。せっかくなので教卓に並べ、至近距離で見てもらうことに・・・

「きゃ~~っ!!」児童たちの衝撃が、悲鳴とともに伝わります。

「手洗いなしの手」と「流水のみで洗った手」は、肉眼でしっかり確認できるほど細菌が繁殖していました。「石けんでしっかり洗った手」は、それほど細菌が繁殖しなかったことから、日ごろから石けんを使った丁寧な手洗いが必要だと学ぶことができました。

授業終了後、早歩きで水道に直行する児童たち。「どうしたの?」と声をかけると、「前の休み時間に(遊んだあとに)洗いそびれたから、いま洗います!」との回答が。さっそく「手洗いマスター」になっている3年生たちに、頼もしさを感じました。

授業で使用した寒天培地は、この日限定で廊下に展示し、全学年に見てもらいました。もちろん、触らないことが条件です。下級生たちは、実験結果にびっくりしつつも、「3年生になったらこのお勉強がしたいです。」と意欲を見せてくれました。

クマレクチャー

6月28日(金)、鳥獣管理士と県の自然環境課の方をお招きしてクマレクチャーを実施しました

本校の周りを山に囲まれており自然豊かな地域です。よって、野生動物も多く生息している地域になります。クマの生態に関する正しい知識と、万が一、出会ってしまったときの対処方法等について学びました。

栃木県がある本州と四国地方にはツキノワグマが生息しているそうです。北海道にはヒグマが生息しており、九州地方にはクマは生息していないそうです。

また、クマに出会ってしまったときには、静かに頭を守るダンゴムシのポーズをとるとよいということを教えていただきました。鈴など音が鳴るものを身に付け、クマに存在を知らせることも大切だとのことでした。本校の児童は、ランドセルにクマ鈴をつけ事故防止に努めています。

お話いただいた後、クマを含めいろいろな野生動物の標本をむせていただきました。

自然と共存することの大切さや難しさを感じた学習になりました

6年生 小野寺小学校との交流授業

6月28日(木)、6年生が小野寺小学校の6年生と交流学習を実施しました。

外国語科の授業の一環として実施し、インターネットのオンライン会議システムでお互いの学校をつなぎ、それぞれの地域について英語で紹介し合いました。

他校のお友達と交流する機会があると、学びが深まります。今後も、こうした機会を多く取り入れていきたいと思います

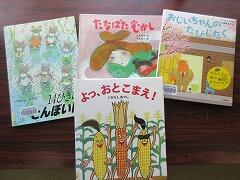

職員による全学年読み聞かせ

7月5日(金)職員による全学年読み聞かせが行われました。

1年生 『14ひきのとんぼいけ』

2年生 『たなばたむかし』

3年生 『よっおとこまえ』 『おじいちゃんのたびじたく』

4年生 『みがいてあげる』 『おおきなかぶ~』

5年生 『こうもり』

6年生 『111本の木』

7月12日(金)

1学期最後の読み聞かせが行われました。

1年生 【こうもり】

2年生 【なにができる?】 【このすしなあに】

3年生 【ライオンのひみつ】

とても心あたたまるおはなしです。

表紙の怖いライオンの表情から、感情の変化によって途中様々に変化していきます。最後はほほっこり・・・

4年生 【おいもころころ】

5年生 【電池が切れるまで】

長野県立こども病院・院内学級で学ぶ子供たちの詩画集です。

詩にこめられた強い思い、悲しみ・・・『詩』だからこそ、とても心に訴えかけ感動を与えるような気がします。後半には病気と闘う子どもたちのお父さんやお母さんが、当時の様子を代弁しています。

6年生 【あのときすきになったよ】

2学期も、色々なかたちで子ども達にたくさんの本を紹介していきたいと思います。気になった本がありましたら、ぜひ夏休みに手に取っていただければ・・・と思います。

薬物乱用防止教室

学校薬剤師の先生をお招きして、高学年を対象に薬物乱用防止教室を行いました。

まずは実験からスタートです。本来、水で飲むべき薬に緑茶や炭酸水を混ぜたらどうなるかを実験しました。

緑茶を混ぜた薬は真っ黒に濁り、炭酸水を混ぜた薬は泡が立ち、吹きこぼれてしまいました。これが私たちの体の中で起こってしまったら、薬の効能が発揮されません。薬を必ず水で飲む理由がわかりました。

未成年者による飲酒・喫煙の害についても学び、ロールプレイングで誘いを「断る」体験をしました。養護教諭が誘い役となり、言葉巧みに酒やたばこを勧めます。

しかし、児童たちは学習の成果を発揮し、きっぱりと断ることができました。

薬物乱用は、「ダメ!ゼッタイ」です。貴重なお話を聞くことができました。

1年生 西方小との交流学習

7/5(金)、1年生が西方小学校に行き、交流学習を行いました。

子どもたちは、何日も前からこの日を心待ちにしていました。

到着すると、緊張しながらも堂々と、自分で考えた挨拶のことばを言うことができました。

活動は2つ。音楽活動と七夕飾り作りでした。

音楽活動では、

①互いの校歌の歌い合い

②かもつれっしゃ

③なべなべ

を行いました。

他校の校歌を聴く機会はめったにありません。貴重な機会となりました。

たった5人とは思えない、元気な歌声を聴かせることができました。

真名子小の子どもたちにとって、25人での「かもつれっしゃ」や「なべなべ」は、いつもとは違う楽しさがあったようです。

七夕飾り作りでは、織姫と彦星を作りました。

ひとりひとり個性あふれる作品を完成させました。学校に戻ってからは教室の前に飾りました。

久しぶりに会った友達や初めて会った友達と、楽しい時間を過ごすことができました。

西方小のみんなさんが、帰りのバスが来るまで一緒に待ってお見送りをしてくれました。

真名子小の子どもたちは、帰り際はとっても寂しそうにしていましたが「今度は真名子小に来てほしい」と振り返っていました。

また一緒に学習できる日を楽しみにしています!

授業参観・ハッピー子育て講座

6月26日(水)の午後、授業参観とハッピー子育て講座を実施いたしました

授業参観では、子どもたちは少し緊張気味でしたお家の人に頑張っている様子を参観していただくことができました。

授業参観後、音楽室にて栃木市教育委員会生涯学習課のコーディネートにより「ハッピー子育て講座」を開催いたしました

「食について考えよう~脳が育つこどものごはん~」と題し、フードコーディネーターの方に御講話いただきました。参加いただいた保護者の方からは、「『親が完璧である必要はない。料理は失敗をさらけ出せる。』が心に残りました。」「栄養素のそれぞれの効果、どんな食品があるか分かったので、食事に取り入れていきたいと思いました。」などといった感想をもたれてました

あいさつ看板設置

6月26日(水)、今年度のあいさつ看板が設置されました。各学年2名ずつ選出されたあいさつの標語を看板にし、PTA役員の皆さんが校門横のフェンスに設置してくれました。

いつでもどこでも、気持ちのよい、元気なあいさつができるよう“真名子っ子のあたり前”として頑張っていきましょう

ゆめの会読み聞かせ

6月28日(金)

1学期最後の『ゆめの会』ボランティアの方達による読み聞かせが行われました。

1.2年生 【くらやみきんしの国】

3.4年生 【おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん】

5.6年生 【星につたえて】

いつも学年を考え本を選び借りてきて読み聞かせしていただいています。読み聞かせ以外にも優しく問いかけをしてくださったり、お話を聞かせてくださったり、毎回穏やかな時間を過ごすことができています。

2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

学校公開・1、2、4、5年生 親子活動

6月26日(水)、この日の午前中は学校公開を行い、保護者や御家族の方に授業を参観していただきました。

3年生の図画工作科では、参観に来校していただいた方に作品制作を手伝っていただきました

また、1、2、4、6年生は親子活動を実施しました。

1年生は、割りばし鉄砲を作って的当てを行いました

学年委員さんを中心に、保護者の方に準備から講師まで行っていただき、親子で協力して制作することができました。何十個もある的を狙って、何度も何度も打ちました。また、巨大なゴム鉄砲も用意していただき、子どもたちは大興奮とても楽しい時間を過ごしました。

2年生は、合戦とドッチボールを行いました。

保護者VS子どもたちでは、保護者チームの勝ち!子どもたちは悔しそうでした。体育館はちょっと蒸し暑かったですが、親子の楽しそうな声とたくさんの笑顔であふれていました

4年生は、本棚を作りました。

くぎを打ったり、やすりをかけたりして、親子で本棚を完成させることができました。くぎ打ちがとても上手な4年生でした。これからもたくさん読書をして、この本棚に本を並べられたら素敵です

5年生は、デザートづくりとババ抜きを行いました。

親子、友達と協力してデザートを作りました。各家庭でトッピングの材料を持ち寄り、楽しく作ったデザートは、とてもおいしそうでしたその後は、白熱したババ抜きが行われ、みんなで楽しい時間を過ごすことができました

4年生校外学習(とちぎクリーンプラザ)

6月19日(水)、社会科の学習として、「とちぎクリーンプラザ」さんを見学させていただきました。

私たちが排出したゴミを処分してくれる施設ですが、環境のためにたくさんの工夫がされていることを教えていただいたり、実際に処分する工程を見学させていただいたりしました。

「集められてきたごみを大きなクレーンでかきまぜるところを見ることができて、よかったです。」

「これからもごみを分別したいと思いました。」

という感想をもつ児童もいて、大変有意義な校外学習になりました

4年生 食に関する指導

6月25日(火)、西方小から栄養士さんをお招きして、食に関する指導を実施しました

今回、4年生のテーマは「おやつのとり方について考えよう」です。

事前アンケートから、多くの児童がおやつを決まった時間に食べていることがわかりました。おやつを食べることは、朝昼晩の食事で摂取できない栄養を補う役目があるので必要なことだそうです。

しかし、食べ過ぎてしまうと、「虫歯になりやすい」「太りやすい」「病気になりやすい」などと体に良くないことがあるので、何をどれくらい食べるか考えてとることが大切だとのことです。

例えば、スポーツドリンク500mLには砂糖が30g、サイダー500mLには45gも入っているので、おやつと一緒に飲むものは麦茶(0キロカロリー)が一番いいそうです。また、ポテトチップス一袋には、一日に摂取する油の量の約5倍の油が入っているので、食べすぎると健康に良くないそうです。

最後に、おやつの目安量を約200キロカロリー(ごはんを茶わん1杯くらいの量)として考え、プリントを使って組み合わせを考えました。

これからは、学んだことを参考におやつの量を考えて楽しく食べたいですね

3年生校外学習(つぶらぶどう園)

6月24日(月)、3年生が大平町にあるぶどう園へ校外学習に行きました。

ブドウを栽培している大きなハウスの中で、生産者さんからのお話を聞きました。実際に使っている道具を見せていただいたり、ぶどう栽培で苦労されていることや嬉しいことなどを教えていただきました。たくさんのハウスがあって多い時は5000房を収穫することもあるとのことですが、それぞれ時期をずらして収穫できるようハウスを設置する時期を変えているなどといった工夫も教えていただきました。

帰りには、大平町のブドウ団地や岩舟町の運動施設なども車窓から見学し、栃木市の街並みについても学ぶことができました

5、6年生 箏体験

6月20日(木)、お二人の講師の先生をお招きして、箏体験を実施しました

6年生は、昨年度も体験しているので、昨年度とは違う新しい曲に挑戦しました。漢字で書かれている譜面を見ながら演奏することができました。

5年生は初めての体験です。爪を付けるところから始まり、譜面の読み方、絃の弾き方など丁寧に教わりました。最初は、おっかなびっくりでしたが最後には雅な演奏を奏でることができました

2年生生活科町たんけん

6月20日・21日に生活科町たんけんで、「もめん弥」さん、「真名子駐在所」さん、「むじん直売所」さん、「ユサワ自動車」さんに見学に行きました。

「もめん弥」さんでは、和菓子づくりや煎餅の袋詰めをする工程などを見学しました。安心安全でおいしい商品を作るために、衛生面で様々な管理をしていることを学びました。

「真名子駐在所」さんでは、駐在所での仕事について教えていただいたり、駐在さんの持ち物を見せていただいたりしました。真名子地区の安全を守ってくれていることを再確認し、「自分も警察官になりたい」と憧れを抱いた児童もいました。

「むじん直売所」さんでは、野菜の育て方や育てる楽しさ、難しさなどを教えていただきました。学んだことを自分たちが生活科で育てている野菜栽培に生かしてほしいと思います。

「ユサワ自動車」さんでは、車の下側を見せていただいたり、タイヤをホイールに組み込んでバランスを調整したりする作業を見学したりしました。なかなか見ることのできない貴重な体験をさせていただきました。

自分たちが住んでいる真名子地区のことをたくさん知ることができた町たんけんとなりました。

お忙しい中、町たんけんの見学にご協力いただきありがとうございました。