文字

背景

行間

学校ニュース

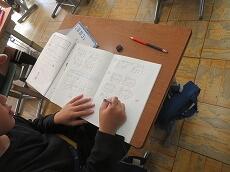

運動会が終わって・・・勉強も頑張ってます

運動会が終わって間もなく、教室を覗くと学習に集中している姿がありました。切り替えができ立派ですね。

【2年生かけ算】

【3年生かけ算のひっ算】

【5年生国語のグループでの話し合い】

【5、6年生家庭科(ミシン)】

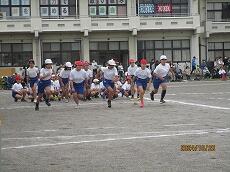

今年の運動会も大成功!

10/26(土)曇り空の中、運動会を行いました。今年は、時期を少し遅らせ、テントを最小限にして実施しました。また、2学年合同の団体戦を行いました。保護者の皆様にも最後まであたたかな声援と拍手をいただき、子どもたちにとって思い出に残る運動会となりました。ありがとうございました。

今年で最後の陸上交換会

今まで長きにわたって行われてきた栃木市栃木地域陸上交換会ですが、今年が最後となりました。保護者の皆様にもこの大会に過去参加された方もいたかと思います。お世話になりました。今年も子どもたちは、精いっぱい努力し協議に参加してきました。

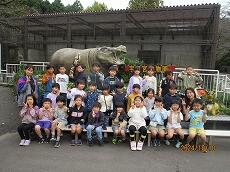

1年生 校外学習 宇都宮動物園に行ってきました

10/7(木)1年生がバスでの校外学習に行ってきました。何日も前からずっとうきうきしていました。

当日も大興奮でした。

運動会前日、最後の練習をしました

明日はいよいよ運動会です。

2週間、たっぷり練習してきました。子どもたちはやり切った様子のとてもいい表情をしていました。

最後は全校生で、円陣を組み気合を入れました。「がんばるぞ!」

4年生 那須方面へ校外学習

10/4(金)4年生が那須野が原博物館等へ校外学習に行ってきました。少し肌寒い日でしたが、外での活動もすることができました。

5年生 足尾方面への校外学習

9/27 5年生が校外学習へ出かけてきました。雨を心配していましたが、降られることなく無事に帰ってきました。植樹体験もすることができました。

3年生 親子交流活動のご紹介

10/10(木)3年生が親子交流活動と交流給食を行いました。体育館でレクリエーションを行いました。活動も給食も楽しそうな笑顔がいっぱいでした。

5年生 親子交流活動のご紹介

10/4(金)に5年生が親子交流活動と交流給食を行いました。校庭や体育館でミニ運動会を行いました。

種目も工夫され、楽しんでいました。こちらも久しぶりの給食を味わっていました。

2年生 親子交流活動のご紹介

9/27(水)に2年生の親子交流活動と交流給食を行いました。親子でワイワイと紙粘土や飾りでかわいいマスコット(マグネット)を作りました。また、保護者の皆さんも久しぶりの給食を味わっていたようです。

6年生の親子交流活動のご紹介

9/26(木)に6年生が親子交流活動を行いました。子どもたちも保護者の皆さんも、それぞれに趣向を凝らした勾玉を仕上げました。

4年生 親子交流活動のご紹介

9/13(金)4年生が親子交流活動を行いました。楽しく相談しながら「ゆめ色ランプ」を作成しました。

5年生家庭科、小物づくりをしました

朝の読み聞かせの後、家庭科室に急いで向かうアシストネットの方がいました。今日は、5年生の家庭科での裁縫、小物づくりでもお越しいただきました。

本当にありがたいです。

朝の読み聞かせ

今月も朝の読み聞かせ、アシストネットの皆さんにやっていただきました。

絵本に夢中になり、言葉に耳を傾けていました。

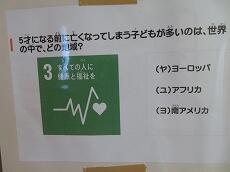

今月の生活目標

今月の目標は、

『「よい子の生活」を守って生活しよう』と『SDDsについて、知ろう』の2本立てです。

9月の初旬は、各クラスで目標を立て、生活のリズムを整えながら夏休みから学校へ意識を切り替えてきました。

後半は、SDGsに切り替えています。「SDGsって何?」と思う子どもたちですが、学校のあちこちにクイズが貼ってあり、そこで学びます。また、すごろくやかるたもそろえてもらいました。

2年生、身の回りの物を使って算数の学習です

「水のかさ」について、やかんやなべ、水筒などを使って実際に調べました。頭で覚えるだけでなく、実際に体験すると記憶に残る活動になりますね。

5年生、ものづくりキャラバンでの体験学習

5年生の社会科で、モノづくりキャラバンの出前授業を体験しました。工場での流れ作業や作業の体験をさせてもらいました。「百聞は一見にしかず」ですね。

アシストさん、夏休みの作品出品のお手伝い

夏休みの宿題でたくさんのポスターを子どもたちが書いてきました。

出品のための梱包などのお手伝いをアシストネット皆さんにお願いしました。お世話になります。

2学期も元気です。給食もしっかり食べました

2学期も元気にスタートしました。始業式も立派な態度で行いました。そして、初日の給食の献立は、カレーでした。

みんなと楽しく食べました。

ジャガイモ掘りをしました

6年生の理科の教材で育てたジャガイモを、ひまわり学級のみんながジャガイモ掘りをしました。思った以上の収穫になりました。

雨でも楽しく過ごす、読み聞かせ

雨の日は、昼休みも外に行けずに残念です。そんな子供たちのために、担任を持たない教職員が交代で読み聞かせを行っています。

どの教室に行こうかと子供たちは、あちこちいたり、どんなお話しかなとわくわくしたりしながら、昼休みの読み聞かせを楽しみに待つ子もいます。

5年生、福祉体験

毎年、5年生の総合の時間に、福祉体験として「車いす」と「点字」の体験をしています。

今年は、子供たちが数名車いすや松葉づえなどを使く機会もあり、子供たちには身近です。また、点字をご指導いただいた先生の中には、以前、本校に通っていた児童に関わって、教科書やたくさんの本を点字で打ってくださった方も来ていただきました。バリアフリーな生活と結びつく学習になるといいなと思います。

道徳の授業研究会を行いました

毎年、大学の先生をお招きし、道徳の授業研究会を行っています。子供たちもどんなことが学べるか、うきうきワクワク。そして、われわれ教員も授業を参観したり、放課後は話合いをしたり、大変充実した学びの機会となりました。

2年生、まち探検で「大神神社」へ

2年生が生活科のまち探検で、「大神神社」を見学してきました。学校の建物や校歌にも関係のある大切な場所です。

さすが、6年生!手際よく調理実習を行いました

6年生が、野菜炒めに挑戦しました。手際よく、おいしそうな野菜炒めができあがりました。もちろん、アシストネットの方にもご協力いただきました。ありがとうございます。

長梅雨は、植物も嬉しそう

子供たちは、毎朝、自分の準備が終わると、外に来て水やりをしています。今年は、1学期ぎりぎりまで梅雨なので、

花や野菜がカラカラにならずに、元気に育ってます。

水泳学習がスタートしています

今年も6月になって暑い日が多くあります。どの学年も水泳学習がスタートしました。

楽しみな子、苦手な子、それぞれですが、子供たちを水の事故から守ることにもつながる水泳学習。もぐったり浮いたり泳いだりなど、この時期にしか学校では学ぶことができません。ルールを守って安全に学習していきます。

3年生の国語辞典

3年生になって、国語辞典の使い方を学習しました。そして、慣れるために、一度引いた言葉に付箋を付けています。子供たちの国語辞典を見ると、付箋でいっぱいになっています。引くことがとっても楽しいようです。

5年生の調理実習

家庭科が初めての5年生。お茶入れの実習に続いて、早速、「青菜のお浸し」を作りました。

アシストネットの皆さんは、5,6年生の調理実習を何度もお手伝いしてくださっている方が多く、良いタイミングで手助けしてくれます。まるで、お家で一緒に料理しているみたいです。

ぜひ、この経験を家庭でもやってみてください。

1年生がお掃除の仕方を学習しました

ダスキンの方々に来ていただき、掃除について1年生が勉強しました。

よごれについて、きれいにする理由について、そして、清掃用具の使い方などを丁寧に教えていただきました。

早速、清掃の時間に役立ったようです。

2年生が田んぼの生き物を捕りに行ってきました

2年生の生活科の学習で、昨年度もお世話になった田んぼに、今年も生き物を捕まえに行ってきました。ボランティアで来られた方によると「例年だとこの時期には、ホウネンエビはいないのに、今年はまだいるね」なんて話もありました。

いろいろな種類の生き物を捕まえてきました。

県民の日、除幕式に参加

県民の日に野州大塚駅でイベントがありました。新副名称の除幕式に本校児童も参加しました。暑い中ですがたくさんの人が参加していました。

学校の前の「野州大塚駅」がイチゴの駅に!

6月15日の県民の日に、副名称「いちご研究所前駅」の除幕式を控えた野州大塚駅の駅舎が、イチゴ柄にリニューアルされていました。

当日の除幕式にも、本校児童が数名参加します。また、当日は、駅前、学校の敷地を一部使ってイベントがあり、特別列車も走るそうです。

4年生「みかも自然の家」での宿泊学習

今年の4月にオープンした「みかも自然の家」で初めての宿泊学習を行っていました。

子供たちは、新しい建物で初めての宿泊学習で、とても素晴らしい体験をしてきました。一回りも二回りも大きくなって帰ってきました。

朝の読み聞かせもスタートしました

普段の朝、子供たちは、登校後、荷物の整理が終わると、自分で本を選んで読んでいます。今年は、月に1回程度、その時間にボランティアさんによる読み聞かせを行うことにしました。

初日は、2年生がちょうど校外学習に出かけていたので1,3,4年生の教室でやってもらいました。子供たちは、本をのぞき込みながら真剣に聞いていました。

2年生 校外学習

2年生が「なかがわ水遊園」に校外学習に行ってきました。

間近に淡水魚をみたり、ザリガニの学習をして実際につかんでみたりしてきました。外は、あいにくの天候でしたが、楽しい時間が過ごせました。

6年生 修学旅行

天候に恵まれた2日間。全員が無事に行ってこられました。

1日目は、江ノ島から鎌倉までの班別行動。夜は、横浜。中華街で夕食、宿泊も横浜でした。2日目は、国会議事堂を見学し、浅草、そして、スカイツリーを見学してきました。充実の2日間。そして、子供たちもみんなで協力し”さすが6年生!”の行動が見られました。

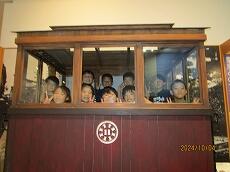

3年生 校外学習(市内巡り)

今年の校外学習スタートは、3年生の市内巡りでした。

巴波川の船に乗ったり、山車会館を見学したりしてきました。約束を守り、そして、楽しく行ってきました。

交通安全教室を行いました

上学年と下学年に別れて、交通安全教室を実施しました。トラック協会の方々にお越しいただき、運転席からの死角や内輪差など分かりやすく教えていただきいました。学校の近くも道路が狭かったり、大きな車がスピードを出して走ったりと危険がいっぱいです。一人一人が気を付けていきましょう。

新体力テスト実施しました。PTA役員さんにもお手伝いいただきました

今年は、全学年で4種目を1日で実施しました。PTAの保体部、研修部の役員さんにもご協力いただき、無事に実施することができました。

子供たちも全力でチャレンジしていました。

高学年も記録や補助など、下級生のために自分の測定以外でも活躍していました。ボール投げでは、大谷グローブも活躍しました。

1年生迎える会 よろしくお願いします。

今年のまごころ班が決まり、1年生迎える会を行いました。6年生が下級生をリードし、ゲームやカードさがしを楽しみました。

最後に1年生も記念のメダルをもらって大満足でした。まごころ班での活動はこれからスタートです。仲良くできるといいですね。

全校生で避難訓練!無事にできました

今年になってはじめての避難訓練を行いました。教室が変わったり、1年生は小学校で初めてだったりしましたが、慌てず落ち着いて行動できました。

今年も大きな災害がないといいなと思います。

今日の1年生!

いよいよ、学校生活が始まりました。

朝は、登校班の班長さんが朝の準備のお手伝いをしてくれたり、トイレの使い方を教えてくれたりしました。

下駄箱の使い方や校庭への出る時のルールなど覚えました。

初めてのおいしい給食も当番さんが準備をして食べました。明日も元気に来られるといいですね。

今年の入学式

生憎の天候にも負けず、元気な1年生が入学してきました。校庭の桜の花は、子供たちを大歓迎していましたが、残念ながら写真は撮れませんでした。

今年の1年生は54名。全校生で321名でのスタートとなりました。早く学校に慣れて、元気にすくすく成長できるよう全力で支援していきたいと思います。

新任式、始業式

令和6年度がスタートしました。

新任式、始業式は、体育館に一堂に集まって行いました。新任の先生方との対面をし、代表児童が今年度頑張りたいことを発表しました。堂々とできました。

そして、校長からの担任発表後は、新しい担任の先生と一緒に教室の戻りました。ワクワクドキドキの1年がスタートしました。

いよいよ、来週から新年度です

来週、8日から令和6(2024)年度がスタートします。

校庭の桜の花も、花壇の花も元気な子供たちが登校してくるのを待っています。そして、9日の入学式にも見事な花を咲かせてくれそうです。

離任式の様子

今年は、7名の先生方とお別れをしました。今まで、本当にお世話になりました。

令和5年度 卒業式

晴れの良き日に、卒業式が挙行されました。53名の卒業生が全員そろって、卒業していきました。

大変立派な卒業式でした。保護者のみなさま、今まで大変お世話になりました。

(式場内での写真撮影はしていませんので、お見送りのときの写真です)

6年生とのお別れ式

1~4年生は、卒業式には参加しないので、前日にお別れ式を行いました。

お見送りのときに6年生が近くを通ると、今までのことが思い出され、涙ぐむ姿もありました。本当に頼もしく、優しい存在の6年生でした。

いよいよ、明日は卒業式です

明日は、いよいよ卒業式です。6年生は、様々な”しめ”を行いました。

先週、6年生が職員へと感謝の会を開いてくれました。1年生からの思い出を劇で再現してくれました。

授業の最後は、各クラスで楽しい思い出を作っていました。先生にサプライズで感謝を伝えたり、思い出のスライドショーを見たり、良い時間でした。

3年生が2年生へ

4月からの学習について、3年生が2年生に「3年生の学習紹介」をしました。低学年から中学年になると学ぶ教科も変わります。自分たちの言葉で、分かりやすく説明したり、2年生からの質問を受けて答えたりしていました。

2年生も4月からの学習が楽しみになったようです。

6年生の卒業に向けて

今月、15日はいよいよ令和5年度の卒業式です。5年生は、心を込めて会場準備をしました。そして、卒業式、お別れ式の準備が始まりました。

たくさんのボランティアさんに感謝

今年は、およそ170名(延べ数)のアシストネット(支援ボランティア)さんにお世話になりました。

先日は、2年生のかけ算九九の聞き取りに来てくださり、子供たちから直接お礼のメッセージをお渡しすることができました。

アシストネットの皆さんには、「来てよかった」と言う声を多数いただきますが、子供たちにとってもすぐに教えてもらえたり、「すごいね」など声を掛けてもらえたり、うれしい時間でした。

6年生送る会

5年生の企画・運営で『6年生送る会』を行いました。いよいよ、卒業に向け動き出したな、という感じです。

始めに5年生の進行が校内放送を利用して、始まりの挨拶をしました。その後、各学年の発表場所に6年生が移動し、各学年からのメッセージを6年生に伝えました。

その学年で学習したことや学校に関するクイズなど、学年ごとに趣向を凝らしてのメッセージでした。

1年生:手話をしながらの歌を披露 2年生:かけ算九九を唱えながら一言メッセージを加えました

3年生:国語の詩の群読でのメッセージ 4年生:覚えたリコーダーの披露と学校に関するクイズ

5年生:運動会で一緒に踊ったダンスで思い出をたどりました。

最後は、体育館で全員が一堂に会しました。

まごころ班ごとにいつもお世話になった6年生にメッセージカードを渡し、6年生からも卒業式に歌う「絆」のプレゼントがありました。心温まる素敵な会でした。

6年生からの挑戦状! 3の1 けいどろ

今日から「6年生からの挑戦状」がスタートしました。けいどら、ドッジボールで6年生に挑戦します。

きょうは、3の1がまず、けいどろでチャレンジしました。

6年生も捕まらないように必死で逃げていました。楽しい時間が過ごせたようです。

2年生 図工で初めてカッターを使いました

2年生の図工で初めてカッターを使いました。子供たちは”早くやりたい”という気持ちを抑えながら、先生と使い方のルールを学びました。その後、アシストネットの皆さんに見守られながら、いろんな線を切っていました。作品ができあがるのが楽しみです。

5年生 調理実習~ごはんとみそ汁、青菜のお浸し~

アシストネットの皆さんにご協力いただき、5年生が調理実習をしました。

自分で作ったごはん、みそ汁、青菜のお浸しに大満足でした。「明日、早起きして朝ごはんに作ってみたら!」と声をかけると・・・。早起きは苦手なようです。でも、お家で家族に作ってあげられるといいですね。とってもおいしそうでした。

ちょっとドキドキ、授業参観。学年懇談、学年会もお世話になりました。

3学期の授業参観は、学習の集大成を発表する学年が多かったです。

子供たちも朝からドキドキでした。でも、本番では堂々と大きな声で発表したり学習したりしている姿がほとんどでした。保護者の皆様もお忙しい中、お越しいただきありがとうございました。

1年生 雪遊びを楽しみました

水分が多い雪だったので、北側でもべちゃべちゃの雪でした。そんなことは気にせず、1年生が雪遊びを楽しみました。

ちょっと苦手な子もいたり、手袋がびしょびしょになり「しびれる~」なんて子もいましたが、時間いっぱいまで楽しみました。

久しぶりの雪景色

お昼前から少しづつ雪が降ってきました。子供たちが帰るころには、校庭も真っ白でした。雪で遊べるといいなあ~

6年生 中学校の英語の先生との学習(交流授業)

中学校の英語の先生をお迎えし、6年生が中学校の学習に向けた授業を行ってもらいました。

単語の確認や中学校までにやっておいたほうが良いことなど、また、日頃考えていた疑問を聞いてもらいました。

3年生のクラブ見学

3年生が4年生から始まるクラブ活動の時間を見学しました。それぞれのクラブの活動を見て、興味津々でした。やってみたいクラブが見つかったかな。

鬼は外!1年生が元気に鬼退治

節分を前に1年生の教室に赤鬼と青鬼が現れました。1年生は、少し怖がりながらも「鬼は外!」と元気に鬼退治をしました。そして、給食では、福豆をたべました。また1年、元気に過ごせそうです。

長縄大会をやりました!

全校生で、長縄大会を行いました。今まで昼休みや体育の時間などたくさん練習してきました。

その成果を発揮し、クラスが気持ちを一つにして挑戦しました。”みんなが笑顔でできるように””全員で仲良く”など、クラスの目標が達成されていました。

3学期がスタートしました。

2024年、3学期のスタートです。

重たい荷物を抱え、元気に挨拶をしてくれる子供たちを見ると安心します。本年もよろしくお願いいたします。

始業式の中で、大谷翔平選手から届いたグローブも紹介しました。教室を回ると「冬休み中にお兄ちゃんとキャッチボールしたよ」という声も聞かれました。

全員が1度は、手にすることができるようにしたと考えています。

150周年記念祭を行いました

12/1 国府北 150周年祭を盛大に行いました。PTA役員の皆様、アシストネットの皆様に大勢ご協力いただき、とてもいい記念の1日となりました。大変お世話になりました。

オープニングは、とち介も駆けつけてくれ、ダンスを披露してもらいました。その後、校長より国府北小の歴史を振り返り、国府北小出身の実行委員長様より、先輩としての言葉もいただき、その後は、まごころ班(小グループ)で、ゲームラリーを行いました。

ゲームの進行は、PTA役員様、そして、アシストネットの皆様にお願いしました。ゲームラリーの後は、サプライズで「バルーンリリース(風船飛ばし)」を行いました。青空いっぱいに広がるカラフルな風船は、圧巻でした。

午後は、各教室で寄せ書きをしました。昇降口付近に掲示します。学校にお越しの際はご覧ください。思い出に残る150周年行事だったと思います。

最後まで走り切った持久走大会

11/15 校内持久走大会を行いました。長距離走は、「にがてだな」「つらいな」と思う児童(大人も多いですが)も多く、練習をしていても、最後まで走り切るのは大変だなと思います。練習、本番に臨めるコンディションを整えることも大変です。だからこそ、強い体力と心が育つのかなと思います。

多くの保護者の方々に応援され、たくさんの児童が完走しました。みんなの満足感が伝わってきました。

今年のサツマイモ、大豊作です

学校の東校庭にある農園で、サツマイモの収穫をしました。アシストネットのみなさんも苗植えのときにもお手伝いいただいたので、楽しみに来ていただけました。今年のサツマは、大きなものがたくさん収穫できました。

どんな料理で食べるのかな?!楽しみですね。

2年生が町探検へ行ってきました

保護者ボランティア、アシストネットの皆さんとともに2年生がグループごとに町探検に出かけました。保護者の方も近くの施設などの様子や説明を聞くことができて、よかったという声も聴くことができました。

学校運営協議会を開催いたしました

第2回学校運営協議会を行いました。委員の方に1学期から今までの学校の様子をお伝えしました。

予定していた行事を実施できていることや子供たちの体験的な学習が地域の方や保護者の方のご協力のもと実施できていることをお伝えしました。

また、学習状況などについても、全国、県の状況も踏まえ、お伝えしました。

そして、校舎内を巡っていただき、各教室での授業の様子を見ていただきました。それぞれの立場からのご意見やご助言をいただくこともできました。

150周年記念 音楽鑑賞会

栃木市出身のバイオリニスト前田みねりさんとピアニストの高際悦子さんにお越しいただき、音楽鑑賞会を行いました。

上学年、下学年に別れ体育館で演奏をまじかで聞きました。バイオリンの生の演奏を聴くことが初めての子も多く、耳を傾け、よく聞いていました。とてもよい時間を過ごすことができました。

4年生 田んぼの生き物調査&収穫体験をしました

以前、3年生が水辺の生き物調査をした田んぼの稲刈りが終わり、今度は4年生が田んぼの生き物調査に出かけました。

そして、学校に戻ってから、刈った稲の脱穀や籾摺り作業(昔の)を体験しました。普段、何気なく食べているお米のありがたさを感じられたのかなと思います。

5年生の親子交流学習

10/27 5年生の親子交流学習で「いぶき焼体験」を行いました。

それぞれが、自分の思いで作品を作り上げました。いい思い出の品ができたのかなと思います。

6年生の親子交流学習

6年生の親子交流学習は、まが玉づくりを体験しました。

作りながら、会話をしながらの時間を楽しみました。

1年生の親子交流学習

1年生の親子交流学習は、ハロウィンの衣装を作りました。とても可愛らしくできました。

親子交流学習 ハッピー子育て 3年生

3年生の親子交流学習は、くぎ打ちトントンをやりました。

子供たちもお家の方に見守られ、金づちの使い方が上達しました。

そして、1組2組の交換の間に、保護者の方には「ハッピー子育て講座」のご参加いただきました。

たのしかったね、グローバルデー

市内のALTの先生方と一緒に、英語でのコミュニケーションを楽しみました。3,4年生は、各先生方の国の遊びや文化を体験しました。1,2年生は、英語での読み聞かせをしてもらいました。5,6年生は、授業形式で普段の英語学習の成果を発揮しました。休み時間、給食の時間も一緒に過ごしました。

完成!ジャングルジム

150周年の記念として、ジャングルジムの設置がありました。運動会後に作業に入り、見事完成しました。子供たちも大喜びで、休み時間にも大人気です!

秋季運動会、みごとに大成功

『150年分の思いをつなぎ みんなが笑顔になる運動会』のスローガンのもと、練習に真剣に取り組み、保護者の方々の応援に後押しされ、素晴らしい運動会になりました。心から感動しました。

10月3日、『グローバル―デー』を行います

10/3に市内のALTの先生方にたくさん来ていただき、子供たちと交流してもらいます。ALTの先生方の出身国の遊びや文化を体験したり、交流したり、また、読み聞かせや授業もやってもらいます。今日は、5年生がその授業のやり方を学習しました。

6年生の家庭科、すてきな作品が出来上がりました

アシストネットの皆様にご協力をいただき、6年生のナップザックが出来上がってきています。

ミシンの使い方も上達しました。

運動会練習も大詰めです

今日は、予行練習を行いました。そして、どの学年も衣装を身に付け、仕上げの練習をしました。今年は、大きな掛け声も響いています。

もちろん、教室では勉強も頑張ってます

3年生の算数では「運動会で踊るダンスの時の円を、自分たちで描こう」というめあてに向かって、円の学習を頑張っています。

1年生は、図工で作った作品で楽しそうに友達とお話していました。

6年生の家庭科では、アシストネットのみなさんに昨年から引き続きお世話になりながら、今年は「ナップザック」をミシンで製作していました。

運動会の練習、頑張ってます!

30日の運動会に向け、全体での練習がスタートしました。初日は、猛暑の中での練習でしたが、3日目の今日は、雨のおかげで気温も下がりだいぶ動きやすかったです。1回の練習で、動きを覚えたり、流れを確認したり、子供たちがどんどん成長していく姿が見られます。

今年のスローガンは・・・「150年分の思いをつなぎ みんなが笑顔になる 運動会」先生方もテントを立てたり、ラインを引いたり、大玉を膨らませたりと準備を進めてます。

3年生 社会 「スーパーで働く人々の様子」を学びました

学校の近くのスーパーの方を講師にお招きし、3年生が社会の学習をしました。

お店の様子をスライドで見せていただき、質問にも答えていただきました。真剣に写真を見たり話を聞いたり、学びが深まっていました。

5年生が福祉体験しました

2学期に入ってすぐですが、5年生の総合的な学習の時間で「福祉体験」をしました。

車いす体験、点字体験、そして、ボッチャ、盲導犬利用者様との交流 です。

生活の中で使うことの難しさ、苦労を理解できたかなと思います。

【車いす体験】

【点字体験】

【盲導犬利用者様との交流】

【ボッチャ体験】

暑い中での、奉仕作業お世話になりました。おかげで・・・

8月の最終日曜日、保護者の方、子供たちとで学校中をきれいにしてくれました。

校庭はもちろん、校舎の中の普段手の届かない場所を入念に掃除してくれました。おかげで今日は気持ちよくスタートできました。

150周年に向け、こんなところもきれいになりました。

2学期がスタートしました!

暑い日が続く中、2学期がスタートしました。昼休みには、真っ赤な顔をしながら楽しそうに遊んでいます。元気な子供たちの声が学校に響くのはとてもうれしいです。

航空写真、クラス写真をとりました

150周年行事の1つ、航空写真を撮りました。3色のエプロンをかけ、全校生で一文字、そして、集合写真を校庭で撮りました。

また、クラスごとの写真も好きな場所を決め、撮影しました。出来上がりが楽しみです。

いつみてもきれいです。3階のトイレ!

学校を回ってみると、授業に真剣に取り組む様子が見られます。「頑張ってるな」といつも思います。そして、トイレを覗くと、こんな光景が見られ、ここでもホッとします。

今年は、「情報モラル教育」を進めています。

タブレット導入から、3年がたち、子供たちもだいぶ、機器操作に慣れ、学習が充実しています。今年は、全学年で(職員も)「情報モラル」について、学習を深めます。

5,6年生は、「情報リテラシー(情報を適切に理解、解釈して活用すること)」、1~6年生は、「情報モラル」そして、職員は「著作権」についても、学びました。技術はどんどん進歩していきますが、とても大切なところです。

4年生 親子交流学習

4年生が、親子交流学習を行いました。カルビーの「スナックスクール」で、おやつについて学びました。

子供たちの安全のために

職員とPTAの皆様と一緒に、AEDや緊急時の対応について、消防署の皆さんに来ていただき、研修をしました。これから始まる夏に向け、水の事故や熱中症など、重症化しないよう真剣に行いました。

そして、5,6年生を中心に、水泳学習に向けプール掃除を行いました。

ルールを守って、正しく楽しく学習できますように。

人権の花、育てています

今年も人権の花をいただきました。委員会のメンバーを中心にきれいな花を咲かせるために、毎日世話をしています。

太平山から「ただいま~」

1泊2日の宿泊学習を終え、4年生が帰ってきました。今年は、駅から電車に乗り、徒歩で登りました。疲れた様子もありましたが、充実した時間を過ごした満足そうな表情がありました。この経験はとてもよい思い出になり、成長につながります。

そして、多くの4年生がお世話になった「太平少年自然の家」は、今年度で閉館になります。たくさんの思い出をありがとう。

4年生 宿泊学習速報!

本日、4年生が電車に乗って、太平少年自然の家に向け出発しました。昨日まで心配していた雨も上がり、日差しが強いくらいです。引率の職員から写真が届いたのでご覧ください。

みんな元気にお昼を食べているそうです。

2年生 校外学習~子ども総合科学館~

25日(木)に2年生が、校外学習で『子ども総合科学館』に出かけてきました。朝から、うきうきワクワク。元気に「行ってきます!」といって出かけました。

暑すぎず、寒すぎず、外で遊ぶにもとてもいい天気でした。よい思い出ができたようです。

3年生 交通安全教室 ~自転車の乗り方~

3年生の児童、そして、保護者の方の参加も呼び掛け、交通安全教室を行いました。年齢とともに活動範囲が広がります。安全へ気を配らなくてはいけないことが増えていきます。地域、家庭とともに子供たちの安全を見守りたいです。

さつまの苗植えをしました

6年生が作ってくれた畝に早速サツマイモの苗を植えました。1年生のお手伝いを6年生が丁寧にしてくれました。また、他の学年に時には、アシストネットの方も来て、様子を見てアドバイスを頂いたり、植えた様子を見てもらいました。

除草作業、農園の畝づくり、がんばりました。そして、アシストネットの皆さんにもご協力いただきました

全校生で、学校の除草作業を行いました。学年ごとに場所を分担し活動しました。みんな一生懸命にやっていました。ご苦労様でした。

除草作業と同時に、6年生とアシストネットん皆さんで、農園の畝づくりをしてくれました。これから、アシストネットの皆さんには、いろいろな場面でお世話になります。

そして、農園では今年も全校生でサツマイモを育てる予定です。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。