文字

背景

行間

学校ニュース

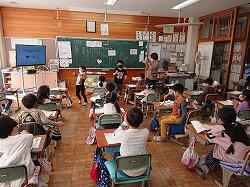

6年 「やまなし」

6年生は国語で宮沢賢治「やまなし」の学習を進めてきました。

今回は、題名について考えていきました。

「やまなし」という題名はふさわしいのか、自分だったらどんな題名にするのかという主題に関わる難問です。

「『カワセミ』の方がインパクトがある」、「『やまなし』は平和な感じが出ている」など、友達と話し合いながら宮沢賢治の伝えたかっただろうことに思いを寄せていきました。

平川幼稚園からプレゼント

毎年、平川幼稚園の園児たちが育てているパンジーを園長先生たちがプレゼントしに来てくれます。

今年も10/28にプランターにきれいに咲いたパンジーを持ってきてくれました。

園児からのかわいいお手紙付です。

昇降口に飾りますので、来校した際にご覧ください。

平川幼稚園の皆様、ありがとうございます。

2年 「お手紙」

2年生は、国語「お手紙」の音読発表をしました。

セリフを友達と分担して、みんなの前で読みました。

緊張してはいるものの、一生懸命伝えようとしていました。

また、登場人物の気持ちを言葉にのせるよう工夫して読んでいました。

3年 ハロウィン

3年生は、10/31の英語でハロウィンを教材にして外国の文化や言葉を学習しました。

「ghost」や「witch」などの単語を学習した後、ペアになってハロウィン3目並べをして遊びました。

みんな楽しみながら外国の文化について学習することができあました。

5年 体力向上授業

5年生は6月に続き、体力向上エキスパート教員の橋村先生を迎えて2回目の体力向上授業を行いました。

1組・2組に分かれて1時間ずつ体育館で行いました。

ペタンクやスマイルボーリング、卓球など主にボールを使った運動を役割分担しながら楽しく行いましたが、1学期より上手になったと褒めていただきました。

また、5年生の態度が、やる気があって礼儀正しくて驚いたこと、「ありがとうございます」と心から言ってくれている言葉だと様子を見ていて感じ、泣きそうになりましたとも校長室で話していただきました。

橋村先生はとちのは国体の卓球の決勝戦で審判をされるほどの方ですから、5年生の態度は本当に素晴らしかったのだと思います。

1年 四季の森へ

1年生は、生活科「こうえんで あきをさがそう」の学習として10/25に四季の森公園へ校外学習に出かけました。

公園では、秋を見つけようと、一生懸命落ち葉や木の実をたくさん拾いました。

また、縄跳びや遊具で友達と仲良く遊び、校外学習を満喫しました。

行き帰りは徒歩でしたが、みんなしっかり歩くことができました。

表彰式

10/26のけやきタイム(2時間目の後の業間)に表彰式を行いました。

今回は、防火ポスターや読書感想文コンクール、小さな親切賞、その他スポーツ大会等の表彰をしました。

小さな親切賞は、一人一人の児童のよいところ、頑張ったことなどを担任が推薦します。

みんないろいろな良いところを持っています。

ますます長所を伸ばしてほしいと思います。

1年 「すっきり はればれ」

1年生は道徳で「すっきり はればれ」という教材文を使って、親切について学習しました。

このお話は、疲れて電車に乗ってきたおばあさんに、勇気を出して席を譲る子が出てきます。

1年生は、役割演技で、おばあさん役と子供役になってセリフを言ってみることで、より登場人物の気持ちに近づいたようです。

「席をゆずってもらえてうれしい!」「ありがとう」

など、親切にしてもらえた嬉しさと、親切にする喜びを感じていました。

6年 親子交流活動

6年生は、10/25に親子交流活動を行いました。

栃木県埋蔵分際センターの皆様にご協力をいただき、図工室と理科室に別れて「まが玉」作りを行いました。

時間をかけて、ひたすら磨き上げる作業の中で徐々に形作られる自分だけのまが玉。

手が相当疲れたと思いますが、昔の人たちの生活を味わいながら、親子でよい思い出つくりの機会になったでしょうか。

参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

4年 校外学習事前指導

4年生は、11/1に社会科見学として那須方面に校外学習に行きます。

西岩崎頭首工や千本松牧場、那須野が原博物館など、先人の努力や知恵など多くのことを学んできます。

そこで、事前に学年でねらいや決まり、マナー、日程などについて学習しました。

目を見て話を聞く態度や真剣な話合いのようすから、4年生の意欲が伝わります。

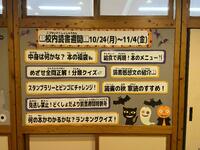

読書週間

10/24~11/4まで、校内読書週間です。

本校児童は読書好きの児童が多いのですが、この読書の秋は更にパワーアップです。

図書室は大盛況

読書週間ならではの各種イベントが盛りだくさん

クイズポスト

スタンプコーナー

ランキングクイズ

福袋

他にも図書委員の校内放送や代表者の感想文発表、家読などたくさんの活動が用意されています。

ますます本好きの児童に育ってくださいね。

2年 親子交流活動

10/24に2年生は親子交流活動を行いました。

教室とオープンスペースで、親子協力してフォトフレームを作りました。

絵の具やペン、用意した飾りなどでフレームをきれいに飾り、それぞれ世界で一つのフォトフレームができました。

お忙しいところ交流活動に参加いただき、ありがとうございました。

1年生を招いて2年生が秋まつり

2年生は生活科の時間を使って、秋祭りの準備を整えてきました。

ゴムや風などを動力にしたおもちゃや空き箱やケースなどを利用したおもちゃなどを作製し、1年生が楽しめるようにポスターを作ったり、説明を考えたりしてきました。

そして、10/20には2年1組が1年2組を招いて、10/21には2年2組が1年1組を招いて、体育館で秋まつりを行いました。

1年生はマナーよく、2年生に感謝しながら遊ぶことができました。

2年生は、もうすっかり上級生という態度で1年生を楽しませました。

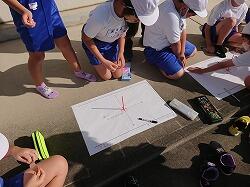

3年 かげと太陽

3年生は理科で「かげと太陽」という単元に入りました。

ここでは、太陽の向きと影の向きとの関係を調べていきます。

天気のいい日を狙って、校庭で班ごとに実験をしました。

実験器具の棒の影の長さや位置がだんだんに変化していく様子をしっかり記録できました。

栃木地区陸上交歓会

10/20、栃木市総合運動公園にて3年ぶりに栃木地区陸上交歓会が開催されました。

本校からも、5,6年陸上部から代表児童が出場しました。

抜けるような雲一つない青空の元、今までの練習を生かし、

100m、1500m(男)、1000m(女)、80mハードル、走り高跳び、走り幅跳び、4×100mリレーのそれぞれの種目で精一杯力を発揮しました。

大会に出場したことが、思い出に刻まれるだけでなく、努力する大切さ、競い合い励まし合う仲間の大切さなど多くのことを学んだと思います。

新採正式訪問

10/21に下都賀教育事務所、栃木市教育委員会より先生をお招きし新規採用教員の授業を見ていただきました。

4年生の算数の図形の学習でしたが、一人一人がよく考え、グループで積極的に話合い、クラスでアイデアを練りあう楽しい授業でした。

指導の先生からは、担任の熱意や指導力、子供たちの学習意欲の高さなどたくさんのことを褒めていただきました。

5年 臨海自然教室

5年生は、10/17(月)~19(水)の2泊3日で栃木県立とちぎ海浜自然の家で宿泊学習を実施しました

天気が心配されましたが、ほぼ予定通りのスケジュールで活動をすることができました。

茨城空港見学

ニュースポーツ

塩作り

焼き芋つぼ焼き

砂花活動・砂の造形

ナイトハイク

大洗水族館見学

どの活動でも、楽しみながらも、国府北小の名に恥じない立派な態度でした。

この3日間で、ますます判断力・行動力・友達との絆が向上したと思います。

家庭科ボランティア(6年)

10/17、19に家庭科ボランティアの方々にお越しいただき、6年生のナップサック作りを手伝っていただきました。

裁縫やミシンの使用は、一人一人、一台一台の対応が必要になることが多いため、ボランティアの方々にお手伝いいただけるのは大変ありがたいものです。

児童に寄り添って、丁寧に教えていただきありがとうございました。

素敵なナップサックができると思います。

17日

19日

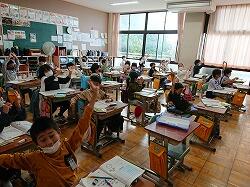

2年生はかけ算九九 3年生はかけ算の筆算

2年生と3年生の現在の算数の学習内容を比較すると1年間の成長がよく分かります。

【2年生】

ついにかけ算九九の学習に入りました。

2年生の算数の要になる内容です。

まずは、覚えやすい5の段からスタートです。

みんなで声に出して、リズミカルに5の段を唱えています。

【3年生】

3年生は、かけ算の筆算です。

かけ算九九はできることが前提で、2桁の筆算をしています。

繰り上がりもあり、難しいところですが、2年生の時頑張ったことが生かされます。

集中して問題を解いているところにも成長を感じます。

大塚保育園の先生が来校

10/14に大塚保育園の先生が来校し、一日1年生の様子を見てくれました。

「幼保小連携」の一環で、本校の職員が保育園に行って園児の実態を見てきたり、幼稚園・保育園の職員が小学校に来て主に1年生の様子を観察したりします。

今回は、主に1年1組に入ってもらいましたが、積極的に児童に声を掛けていただくなど、本校にとってありがたい活動でした。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。