文字

背景

行間

学校ニュース

体育館 カーテン直し お礼

12/19に栃木刑務所の職員の方がお越しになり、お願いしていた体育館のカーテンの直しが終わったとのことで設置をしてくださいました。

体育館のカーテンは、経年劣化で至る所裂けているような状態のカーテンで、直すということ自体無理ではと思われる状態でしたが、快く引き受けていただきました。

職員の方の話では、刑務所にいる方が「小学生のために」と一生懸命縫ってくださったそうです。

裂けていた箇所が丁寧にしっかりと縫われていました。

古いカーテンですので、引っ張るとまたすぐ裂けてしまうだろうということで、カーテンの端の部分に取っ手になる布も新たに付けてくださいました。

ありがとうございました。

この温かな気持ちのこもったカーテンをまだまだずっと使っていけるよう子供たちと大切に扱っていきたいと思います。

6年 カノン

6年生は、音楽で「旋律の動きや重なりをきき合って演奏しよう」というめあてのもと「カノン」の演奏練習をしています。

音楽室にあるピアノや電子キーボード、鉄琴、木琴などの学期を一人一人がパートに別れて練習しています。

時には友達と楽譜や演奏の確認をしながら真剣に練習を繰り返す姿はさすが6年生です。

曲が「カノン」だけに、卒業へのステップが進んでいることを感じる演奏でした。

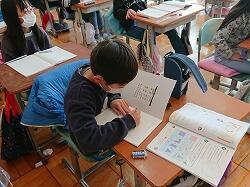

4年 割合

4年生は算数で「ゴムひもののび方を数直線に表し、割合を使って比べよう」という課題にチャレンジしました。

ゴム 10cmが30cmに

6cmが18cmに

4cmが16cmに のびました。

まず、数直線に表すことも大きな課題になりますが、みんな必要な情報を確認しながら一生懸命ノートに書きました。

次に、「割合」ですが、単純に伸びた分の長さを調べても課題を解くことはできません。

4年生は「割合」の考え方に気付き、割り算を使って問題を解いていきました。

表彰集会(リモート)

12/14に表彰を行いました。

今回も、「小さな親切」コンクールや人権絵画コンクール、下水道ポスター、栃木地区駅伝大会などたくさんの表彰を行いました。

また、校内持久走大会の全学年男女各1位児童の表彰を行いました。

(一部後日学級での表彰になるところもあります)

この2学期に、たくさんのことにチャレンジしたことを改めて感じる表彰でした。

3年 三角形

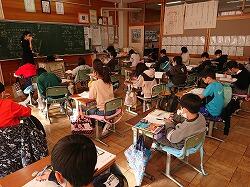

3年生は算数で三角形の学習をしています。

直角三角形や二等辺三角形、正三角形などについて、それぞれどんな特徴をもっているのか、テレビ画面をとおしての先生の助言を聞いたり、教科書の図を見たり、実際に辺の長さを測ったりしながら調べていきました。

「辺の長さが同じ!」など、特徴を発見すると嬉しそうに意見を発表していました。

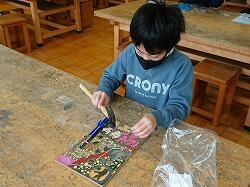

5年 いぶき焼き

5年生が11/25に作製したいぶき焼きの作品が学校に届きました。

一人一人デザインが違って個性があり素敵です。

11/25の作製は体育館で行いました。

講師の野中さんの話をよく聞いて、みんな一生懸命作りました。

4年 ベースボール型スポーツ

4年生は、野球を知らない子たちでも楽しめるようなベースボール型のスポーツをしました。

バッターは、カラーコーンの上に乗せたボールをバットで思い切り打ちます。

ボールをバットの芯に当て、ボールが遠くへ飛んでいく感覚はみんなとても楽しいようです。

飛んできたボールを誰かがとったら守備の子たちが一か所に集まるようにしてアウトやセーフを決めるので、運動量を確保しながら楽しく活動できています。

2年 1mを探そう

2年生は算数で長さの学習をしています。

今までに学習してきた「cm」から、少し長い「m」へと学習が広がりました。

「1m=100cm」が分かったところで、教室や校庭で1mくらいのものを探しました。

1m定規をもって、協力しながらいろいろなところで1mを見つけました。

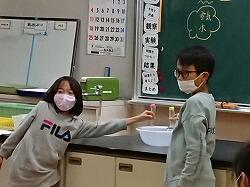

3年 リコーダー

3年生は、音楽でリコーダーの練習をしました。

コロナ感染拡大防止のため、息を吹き出して音を出すことはしていません。

難しいことですが、指使いを確認しながらのエア演奏で練習です。

友達に指使いを見てもらいチェックしました。

早くコロナ前のようにみんなで音を出してその美しさや奏でる喜びを感じれるようになることを期待しています。

4年 ものの温度と体積

4年生は理科で「ものの温度と体積」という単元の学習をしています。

今回は、理科室で実験を行いました。

栓をしたフラスコをお湯の中に入れます。

すると勢いよく栓が飛び出しました。

こういった不思議体験を実際に見て体験することは、子供たちの科学に対する興味をかなり高めます。

1年 サッカー

ワールドカップでの日本代表の活躍が連日報道されていましたが、国府北小でも体育の時間にサッカーをする学年が増えてきました。

1年生は、校庭と体育館に別れて、まずはボールを正しく蹴る練習をしました。

ボールを蹴るという動きに不慣れな児童もいますが、ボールをよく見て、蹴る方向を考えながら、何度も練習することができました。

3年 食育

3年生は、食育として「赤黄緑に気を付けて、朝のメニューを考えよう」というめあてで、栄養教諭の指導のもと学習をしました。

「赤黄緑」とは、それぞれエネルギーのもとになるもの、体をつくるもとになるもの、体の調子を整えるもとになるもののことです。

一日に必要な野菜の量を見せてもらうと子供たちは「多い!」とか「カレーの時はそのくらい食べる」など、自分の食生活と比べていました。

その後、タブレットを使って自分の考えたメニューを作り、友達と考えを話し合いました。

どの児童も「赤黄緑」の栄養素のあるメニューが考えられました。

5年 割合

5年生は、算数で割合の学習をしています。

この単元も高難度の学習です。

「4勝1敗の場合の試合数に対する勝ち数の割合」を求めました。

もとにするべき「5」という数字が問題に出てきません。

子供たちは、先生の助言を受けると、友達と「分かった!」「こうかな?」と話し合って、正解を導き出していました。

表彰

12/7に表彰式を行いました。

今回は、人権書道コンクール、栃木地区陸上交歓会、各種スポーツ大会等の表彰を行いました。

陸上交歓会では、Aブロック(学校規模の大きな学校のグループ)で、女子100mと女子1000mの1位を含む入賞者、また、リレーでは男子6位、女子2位と素晴らしい結果でした。

その他、素晴らしい表彰を受けている児童がたくさんいるので12月にはもう一度表彰を行います。

2年 チューリップを育てよう

2年生はチューリップを育てる学習をしています。

鉢に植える前に、球根をよく見て形、色、手触り、大きさなど気付いたことをワークシートに書いていきます。

終わったら、いよいよ鉢に植えます。土をどのくらい入れて、どんな向きで球根を置いて、その上からどのくらい土をかけるかなどいろいろな学びがあります。

大きく育って、新しい1年生が登校するころにはきれいな花が咲いて、1年生をお迎えできるように頑張っています。

6年 持久走記録会

6年生は、12/5と12/7に分けて持久走記録会を行いました。

予定されていた日より遅い実施となりましたが、6年生は今までの練習の成果を発揮し、一人一人が目当てをもって、ゴール目指して駆け抜けました。

友達への温かい拍手や声掛けもあり、6年間最後の持久走を立派に走り切ることができました。

5年 What wouⅼd you like?

5年生は外国語で「I'd like pizza」という単元の学習をしました。

「What wouⅼd you like?」という問いかけに対して、自分の好物を答えます。

5年生になると、答えの単語もたくさん出てきます。

班ごとに答えの単語を決めて、点数を競うようなゲームをして、楽しみながら英会話に親しみました。

3年 くぎ打ち

3年生は、図工で「トントンくぎ打ち コンコンビー玉」という教材を使ってビー玉を板の上にはじいて遊ぶボードを作っています。

ここでは、くぎを上手に打てるようになることが目当ての一つになります。

金づちで釘を打つのは「こわい!」と言っている子もいますが、みんな一生懸命何本ものくぎ打ちをしていました。

途中でビー玉を試し打ちして出来具合を確かめながら、作品作りを楽しんでいました。

1年 「いろいろな おとを みつけよう」

1年生は、音楽で「いろいろな おとを みつけよう」という学習をしました。

音楽室に行って、タンバリンとトライアングルを使って学習しました。

簡単なリズム打ちでも一人一人が楽器をもって演奏すると楽しく合奏ができました。

たたき方、打ち方によって音色が変わることも体験できました。

2年 メートル

2年生は、算数で「長いものの長さ」という単元に入りました。

いよいよm(メートル)についての学習になります。

今まではcmまででしたが、今回は

・自分の手を広げた長さ

・黒板の横の長さ

・床から天井までの長さ

などを予想してから計っていきました。

友達と確かめ合いながら、1mという長さを体感しながら学びを進めました。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。