文字

背景

行間

カテゴリ:保健室より

6年保健「感染症の予防」

6年生の体育科保健領域の2時間目です。今回は「感染症の予防」についてです。

病原体(菌・ウイルス)の体の中への入り方を学びます。

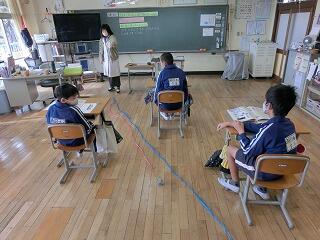

これは、せきやくしゃみをした場合の飛沫が飛ぶ距離を、ひもを使って再現したものです。最後尾の児童の座席を越えたところまで、ひもは伸びました。病原体は、空気中から入る場合と、手や食べ物等から入る場合がありますね。

予防の仕方を短冊に書き、黒板に貼り付けて分類しました。感染症の予防は、「病原体を体の中に入れないこと」、「体の抵抗力を高めておくこと」が大切だと学びました。

6年保健「病気の起こり方」

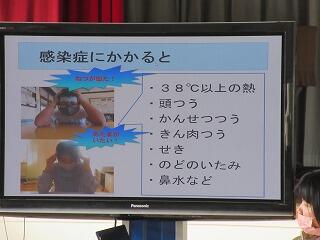

6年生の体育科保健領域の中に、「病気の予防」という単元があります。今回はその中の「病気の起こり方」の学習を、養護教諭と行いました。

授業を分かりやすく進めるために、児童にとって、最も身近な病気である「かぜ」を取り上げ、どんな原因が関わってかぜを引くのか、掘り下げて学んでいきました。

病気は、病原体(菌・ウイルス等)、体の抵抗力、生活の仕方、環境などが関わり合って起こることを学びました。現在は、感染症流行のハイシーズンです。学習後の6年生たちの表情は、キリリと引き締まっていました。

西方地区地域学校保健委員会

12月22日(木)、西方地区地域学校保健委員会を開催しました。

地域学校保健委員会とは、西方小・真名子小・西方中の学校保健を推進するための会合で、規約に基づき年に1回開催されています。

報告事項として、身体計測の平均値、健康診断結果について共通理解したあと、コロナ禍における各校の様子を発表しました。黙食、手洗い・消毒、リモート授業、体調チェック票などがその一例です。

その後、各班でグループ協議を行いました。議題は、「アフターコロナを見据えて、学校・家庭・地域でできることは何か」です。

1班からは、「ステイホームで増えつつあるメディア視聴時間について、幼いうちから家庭内でルールを設ける」と発表がありました。

2班からは、「登下校や屋外運動時など、マスクをしなくてもよい場面について、学校だけでなく、家庭や地域の方も声をかけていく」との発表がありました。

本会の開催を受け、今年度事務局(真名子小)校医、高橋洋先生は、SNSを含めたゲームのやり過ぎで、情緒障害を引き起こす可能性について触れました。またコロナ禍になり、マスク着用や、人との関わりが減少したことで、コミュニケーション能力低下が懸念されていると助言されました。

事務局(真名子小)歯科校医、鎌田俊介先生は、丁寧な歯みがきを継続し、口内環境を清潔にすることで、感染リスクを低くすると助言されました。ウイルスは唾液腺で増加するため、ブクブクうがいの効能についても指導いただきました。また、飛沫を飛ばさないようにする「口閉じ歯みがき」についても紹介くださいました。

その他、黙食の緩和について、出席された校医の先生からアドバイスをいただきました。今後の感染動向を見て、アドバイスを元に検討していけたらと思います。

有意義な意見交換ができました。校医の先生をはじめとするご参加の皆様、ありがとうございました。

健康集会

健康委員の児童が主催する、健康集会を行いました。

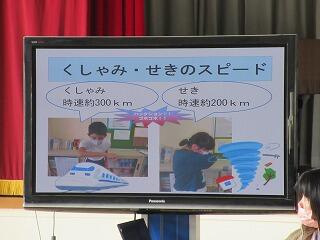

今年度も「真名子っ子感染症対策本部」を設置し、自分たちが出演するパワーポイントで感染症予防を呼びかけます。

マスクをしないでくしゃみをすると、その飛沫は5メートルにも及びます。5メートルのひもをくくりつけたお手玉を阿部先生が投げ、誰の席まで届くのか実演しました。「きゃー!!」「え~~!?」児童たちの驚く声が聞こえます。

健康委員が手本を見せ、手洗い指導です。全校児童がエア手洗いに励みます。

エア手洗いをした後は、ハンカチで拭き取ります・・・が、ここで抜き打ちハンカチチェックです。

残念、全児童のハンカチがそろうのはまた今度です。みなさん、ハンカチは衣服のポケットに入れましょうね。

うがいは「まほうのうがい」を復習しました。上を向いて「ま~~ほ~~」と唱えます。

いよいよ12月。寒さも本番です。健康集会の発表を生かし、真名子地区を感染症から守りましょう。

1年学活「かぜたいじ」

11月15日(火)4時間目、1年生の学活で「かぜたいじ」の学習をしました。この時間でクラス全員が、「手洗い名人」になることが目標です。手洗いチェッカーを利用し、洗い残しを肉眼で確認しながら学習を進めました。

1年生の洗い残しゾーンは、ダントツで「つめ」でした。つめ先だけでなく、皮膚との境目にもびっしりと汚れがたまっていました。日頃からつめは短く切っておき、指先を意識した手洗いが大切ですね。

令和3年度の健康委員の児童が編集したパワーポイント、「コロナに負けないンジャー」を見ながら、正しい手洗いを学んで、いざ実践です。

1年生全員が、きれいな手に生まれ変わりました。保護者の皆さん、今夜はお宅の「手洗い名人」からぜひ手洗いを教わってくださいね。