文字

背景

行間

カテゴリ:今日の出来事

スポフェスの業間練習の様子です。

【低学年:ダンスの入退場・隊形確認】

【中学年:ダンスの練習】

【高学年:6年生=合小ソーランの声出し練習、5年生=徒競走練習】

【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習&開閉会式練習&応援団練習】

「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン

のもと、来週の本番

に向けて、気持ち

と体力

を高めていきましょう

。

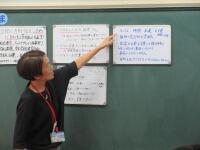

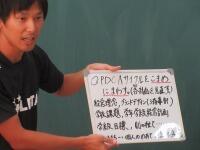

職員研修を行いました。

続いて、特活コミュニケーションです。この会は、自由参加

となりますが、主体的に

研修に参加して

「学業指導の充実

」について話し合いました

。

担当の先生から、自身の取組

について説明

がありました

。それをもとに

、グループで

話し合いました

。

全体で共有しました

。

最後に振り返りの時間です。短時間でしたが、有意義な研修

となりました

。これからも、よりよい授業づくり

について、対話

を通して研修を重ねていきたい

と思います

。

スポフェスの業間練習の様子です。

【低学年:徒競走の練習】

【中学年:まほうのじゅうたんの練習】

【高学年:合小ソーランの練習】

【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習】

「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン

のもと、来週の本番

に向けて、気持ち

と体力

を高めていきましょう

。

スポフェスの業間練習の様子です。

10月6日(月)

今日の業間に、10/16(木)に予定しているスポフェスの練習を行いました

。今回は、低

中

高

のブロック別

に体育館と校庭に分かれて練習

をしました

。

【低学年:玉入れの練習】

【中学年:ダンスの練習】

【高学年:徒競走・障害走の並びの確認と練習】

【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習】

「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン

のもと、来週の本番

に向けて、気持ち

と体力

を高めていきましょう

。

スポフェスの開閉会式の練習をしました。

10月3日(金)

今日の業間に、スポフェスの開閉会式の練習

を行いました。体育主任の先生

から、心構え

の話を聞いて、みんな真剣に取り組みました

。

進行を担当する児童のアナウンス

で、流れを確認しました

。

児童のみなさん、スポフェスの心構え

を意識して

、立派な態度

で練習に参加しましたね

。10/16の本番に向けて

、さらに意識

を高めていきましょう

。

全校除草の様子です。

10月2日(木)

今日の業間清掃の時間は、全校生

で校庭の「除草

」と「石拾い

」を行いました。5年生は宿泊学習に参加しているため、後日に実施します

。まず、環境委員長

より、説明

がありました。「スポフェス前に、自分たちの校庭を自分たちの手できれいにしましょう

」と呼びかけました

。

早速、分担場所に分かれて作業開始です

。1・2年生は石拾い

、3・4・6年生は除草

を行いました。

6年生は、草の多い校庭北側を担当し、一生懸命除草しました。

1・2年生もトラックの石をたくさん拾いました。

3・4年生も除草をがんばりました。

短い時間でしたが、みんな

でがんばってきれいになりました

。環境副委員長

から、終わりの話

がありました。

児童のみなさん、自分たちの校庭を愛校心

をもってきれいにしましたね。この気持ち

を大切に、スポフェス

に向けて、心を一つに

がんばりましょう

。

表彰を行いました。

今回の表彰は3つです

。1つ目

は「新体力テストS認定

」です。2つ目

は「栃木市民水泳大会

」です。3つ目

は「そろばん

」です。

【新体力テストS認定の表彰】

【栃木市民水泳大会表彰】 【そろばん表彰】

表彰された児童のみなさん、おめでとうございます

。これからも、自分自身

を高めていきましょう

。

1・2年生 ダンス練習の様子です。

9月30日(火)

今日の2校時に、1・2年生の合同体育

がありました。スポフェス

のダンス練習

です。それぞれの学年で

練習していて

、今回初めて

、合同での練習

です。動きにも

慣れてきて

、みんな上手に踊っています

。

先生の動きをまねしながら

、練習を進めていきます

。

動きのポイントが分かったら、通して

練習していきます

。

1・2年生のみなさん、楽しんで

練習していましたね

。この調子で

、本番まで元気いっぱいのダンス

が披露できるようがんばりましょう

。

3・4年生 ダンス練習がんばっています。

9月29日(月)

今日の5校時に、3・4年生の合同体育

がありました。スポフェス

で演技するダンスの練習です

。

まずは、音楽に合わせて準備運動です

。楽しみながら

体を動かします

。

続いてダンス練習です。何回か練習を重ねてきて

、土日も家で

練習している子

もたくさんいました

。

音楽に合わせて、体いっぱい使って

表現しています

。

3・4年生のみなさん、楽しく

ダンス練習

に取り組んでいますね

。練習を重ねて

、当日も元気な演技

を披露しましょう

。

教育支援ボランティア よろしくお願いします。

9月26日(金)

今日から、教育支援ボランティアとして、本校

卒業生の大学2年生

が来校し、児童支援

に入ります。朝は、全校生

に向けてあいさつ

しました。その後、主に担当する5年2組

で自己紹介

しました。子どもたち

からも、いろいろな質問

がありました

。

大学の授業との関連で、金曜日に来校予定

です。慣れてきたら

、いろいろな学年の支援を経験

します。将来、学校の先生

を目指しています。先輩のがんばり

を見て、児童のみなさん

も、目標

をもって取り組んでいきましょう

。どうぞ、よろしくお願いします

。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。