文字

背景

行間

2024年11月の記事一覧

栃木市教育振興大会表彰がありました。

11月12日(火)

今日の午後、大平文化会館で栃木市教育振興大会が実施されました。その中で、本市教育に多大な功績を残された方

やPTA功労者

、善行功労児童生徒表彰

もありました。善行功労児童

は、市内小・中・高等学校の代表110名が表彰されました

。

本校からも、PTA功労者

と善行功労児童2名

が参加し、表彰を受けました

。

受賞された皆さん、おめでとうございます

。

1年1組 生活科の授業の様子です。

11月12日(火)

今日の4校時に、1年1組で生活科の授業

がありました。「あきの おもちゃを つくろう

」の学習です。先日、南部コミュニティセンターに秋探し

に出掛けて、拾ってきた木の実

や自分で用意したもの

を使って、いろいなおもちゃを作りました

。

「こま」や「けんだま」「やじろべえ」、「めいろ」や「マラカス」など、自分の作りたいもの

を選んで、グループになって製作

しました

。

実際に遊んでみて、修正する子もいます

。

1年1組のみなさん、いろいろな遊びができそうですね

。この後は完成したおもちゃ

で、秋祭り

を楽しみましょう

。

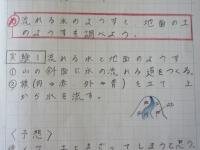

5年生 理科の授業の様子です。

11月12日(火)

今日の1校時に、5年1組で理科の授業

がありました。「流れる水のはたらき

」です。前時までに、実験の方法

や予想

を確認

しておき、今回は、いよいよ実験

です。各グループ

で砂場に実験の場を作りました

。

砂山ができたら、蛇行するように溝を作り

、カーブの内側と外側に目印の旗

を立てました。準備ができたら

、じょうろで水を流します

。その様子も動画で撮影

します

。

早速、撮影した動画で流れる水の様子

を確認

しました

。

予想どおりに、外側がけずられる様子を確認

することができました

。この後、実験結果

をもとに、流れる水のはたらき

について、考察

していきます

。5年1組のみなさん

、予想をしっかり立てて

、実験に取り組むことができましたね

。これからも、目的

をはっきりさせて、学習

に取り組みましょう

。

5年 外国語科「都道府県を紹介しよう」

11月11日(月)

5年生の外国語科では新しい単元が始まりました。日本の都道府県についてよく知ったり、相手に日本の都道府県についてよく知ってもらったりするために、場所や行事などに関する事柄について具体的な情報を聞き取ったり、自分の行きたい都道府県について自分の考えや気持ちなどを話したりしていきます。

これまでの学習を振り返るために、スモールトークで、「can」の復習をしました。

5年生教室前の廊下には、L5で作った「できることの木」が掲示してあります。

ALTの先生から、都道府県クイズを出してもらいました。グループごとに、どの都道府県のことを言っているのか考えました。教科書をヒントにグループで協力して答えを考えていました。

今度は、自分たちで都道府県クイズを考えます。楽しみですね!

3年生 体育の授業の様子です。

11月11日(月)

今日の2校時に、3年生の体育の授業

がありました。「マット運動

」の学習です。自分の力に合った

技を身に付け、できる技

を組み合わせることがねらい

です。まず体を温めるために、シャトルラン

をしました。

その後、先生から単元のめあてとして「自分でできる技4つを組み合わせた連続技

」をすることを確認

し、今回は、動画(マットの達人)を視聴

しながら、「自分でできる技の練習をしよう

」と確認

しました。マット準備も自分たちでしました

。

続いてグループごとに、練習開始です

。どの技を練習する

か、ポイント

はどんなところか、動画

で確認しました

。

技のポイントを確認

したら、早速、練習

です。いろいろな技にチャレンジしています

。

タブレットで、技の様子を録画しているグループもあります。ここで、先生から、練習で見られたグループのよい取組

を紹介しました。お互いに、練習を見合っていこう

と確認しました

。

3年生のみなさん、自分でめあて

を立てて、積極的に練習

に取り組むことができましたね

。これからも、友達とアドバイス

し合いながら、連続技の完成

に向けて頑張りましょう

。

第2回PTAリサイクル品回収 お世話になりました。

回収は、7:30~8:45の時間で行いました

。これまでご協力いただいた分

を、先に回収場所へ移動

しました

。

いよいよ、地域の方の車での搬入が始まりました。交通整理

を行ってくださる役員さん

もいます

。

回収品目は、段ボール、アルミ缶

、新聞・雑誌類

の3種類

です。お車いっぱいに、リサイクル品を積んで運んでいただいて

、本当にありがとうございます

。

【段ボール回収】

【アルミ缶回収】

【新聞・雑誌回収】

最後に、回収したアルミ缶をトラックに積んで活動を終了しました

。その後PTA会長様

より、ごあいさつ

をいただき、無事にリサイクル品回収

を終えることができました

。参加してくださった役員の皆様

、回収にご協力いただいた地域の皆様

、本当にありがとうございました

。

改めて地域の方々の学校、そして子どもたち

への思い

を実感することができました

。ご協力、感謝申し上げます

。今後とも学校運営へのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます

。

その後は、第2回PTA企画運営役員会を実施しました。次年度のPTA活動計画について検討

しました。PTA役員の皆様

、いつもありがとうございます

。よりよい学校づくりへのご協力を、よろしくお願い申しあげます

。今日は、大変お世話になりました

。

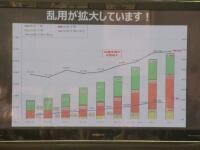

6年生 薬物乱用防止教室の様子です。

11月8日(金)

今日の5・6校時に、学校薬剤師の下田先生を講師としてお招きし、6年生

が薬物乱用防止教室

を行いました。5校時が6年1組

、6校時が6年2組

です

。

【6年1組の様子】

まず下田先生から、薬物乱用防止についてのお話

がありました。最近では、若年層で薬物使用の割合が増加していること

、一度でも乱用になること

、そして、依存性が強く中毒

になることなど、詳しく教えていただきました

。

次に、シンナーを使った実験です。発泡スチロールを脳に見立てて

、シンナーに入れるとどうなるか演示

してくださいました。結果は、「すぐに溶ける

」でした。脳細胞がシンナーにより溶けてしまう

ことを、実験を通して理解することができました

。

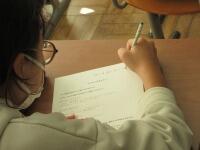

続いて、養護の先生からワークシート

が配付され、「薬物を使ってみないかと誘われたとき、どう断るか

」を考えました

。

グループで情報交換し、よりよい断り方を考えました

。

各班の代表が出てきて、担任の先生とロールプレイ

をしました

。

しっかりと断ることができていましたが、先輩の誘いや甘い誘いなど、断りづらい状況

でも、断る勇気

をもつことを確認

しました。最近では、オーバードーズ

といって市販薬を過剰に摂取する被害も出ていると、下田先生に教えていただきました

。自分の体を大切に

するためにも、悩みは抱えず相談するなど、今後に生かせる有意義な学習

となりました

。

【6年2組の様子です。】

1組と同様に、学習していきました。

6年生のみなさん、下田先生

や養護の先生

の話

をよく聞いて、しっかり乱用防止を理解し

ロールプレイも行いました

。今日の学習を大切にして、誘いに乗らない強い気持ち

をもって生活してくださいね。下田先生

、ご指導ありがとうございました

。

リサイクル品回収の収益金で

11月8日(金)

1学期に実施したPTAリサイクル品回収の収益金

について、児童会

で使い道

を検討してきて、1・2年生

は各クラスにジェンガ2個、3~6年生

は各クラスにジェンガとオセロを1個ずつ購入することになり、今日のお昼の放送

で環境委員会の児童

が周知し、昼休みに配り

に行きました

。早速、教室で開封

して、遊んでいる児童もいます

。

毎週火曜日に回収しているアルミ缶の収益金

も含んでいます。みんなで力を合わせて

、リサイクルに協力して

、また、みんなで使えるものを購入できるといいですね

。

2年生 町探検に出掛けました。

11月8日(金)

今日の午前中に、2年生が町探検

に出掛けました。合戦場小

周辺で、ご協力いただけた10か所

のうち、各班が3か所を選んで

見学させていただきました

。全部で12班

あるので、保護者ボランティアの方

32名ものご協力があって実施できました

。友達と協力して

町を探検することによって、地域や人々

に関心をもち、町の施設、人々との関わり

を広げる

ことをねらいとしています

。

【出発前の様子】ボランティアの方と顔合わせして、いよいよ出発です

。

【合戦場郵便局での様子です】

【レプレ美容室での様子です】

【あいあいプラザでの様子です】

【蔵の街整備工場での様子です】

【セブンイレブン合戦場店での様子です】

【合戦場駅での様子です】

【都賀南部コミュ二テイセンターでの様子です】

【高久商店での様子です】

【不二屋での様子です】

【中島恒夫商店での様子です】

2年生のみなさん、事前に考えた質問

をしっかりとインタビュー

して、メモを取る

ことができましたね

。この後のまとめに生かしましょう

。保護者ボランティアの皆様

、見守ってくださったおかげで、安全に学習することができました

。ありがとうございました

。そして、見学させていただいた皆様

、おかげさまで有意義な学習となりました

。ありがとうございました

。

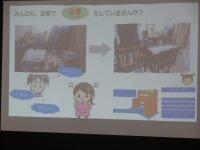

2学期最終の委員会活動がありました。

【企画委員会】廊下のセンター飾りを修繕したり代表委員会の準備をしたりしました

。

【運動委員会】各クラスに配付してあるボール等の遊具の点検をしました

。

【図書委員会】この後予定している図書委員による読み聞かせの分担をしました

。

【給食委員会】配膳台をきれいにしたり、ポスターの掲示をしたりしました

。

【保健委員会】手洗い場やトイレの確認をしました

。

【情報メディア委員会】よりよい学校にするためにみんなに呼びかける企画を考えました

。

【環境委員会】靴箱点検の準備をしたり、清掃用具の確認をしたりしました

。

【飼育栽培委員会】花壇の除草をしたり、ウサギの世話をしたりしました

。

5、6年生の皆さん、よりよい学校づくり

のため、アイディア

を出し合って、進んで活動して

すばらしいです

。これからも、自分たちの手でよりよい学校

を築いていきましょう

。

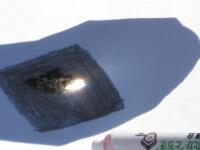

3年1組 理科の授業の様子です。

11月7日(木)

今日の3校時に、3年1組で理科の授業

がありました。「光のせいしつ

」の学習です。今回は、「虫眼鏡で

日光を集めるとどうなるか

」について予想

を立てて、実際に実験しました

。

虫眼鏡の光が大きい時

より、光を集めて小さくした方

が、明るく

温度も高い

のではないかと予想

しました。

校庭に移動して、いよいよ実験

です。先生

と実験する上での注意点

を再確認

し、虫眼鏡

で光

を集めます。用紙

は各自が

鉛筆で

黒くしてあります

。

始めは光を集めるのに、なかなかうまくいきませんでしたが

、徐々に「けむりが出た

」という声

が聞こえてきました

。どうやら、紙

と虫眼鏡

の角度に関係がありそうです

。角度がうまくいくと、あっという間にけむり

が出てきます

。

ここで、先生が全体を集めて、上手に集められている友達

の様子を確認しました

。その後は、みんなが、光

を上手に集められるようになりました

。予想どおりの結果に、みんなが納得です

。

3年1組のみなさん、予想をもとによく考えながら

実験に取り組みました

。これからも、目的をはっきりさせて

実験に取り組みましょう

。

第10回読み聞かせ お世話になりました。

4~6年生は、担任

による読み聞かせ

を行いました

。

2学期になって、5回目の読み聞かせでしたが、ボランティアの皆様

には、大変お世話になりました

。今後も、子どもたちのため、ご協力をよろしくお願いします

。次回は、11/21(木)の予定

です 。

1年2組 国語の授業の様子です。

11月6日(水)

今日の3校時に、1年2組で国語の授業

がありました。「しらせたいな 見せたいな

」の学習です

。これまで、生活科の学習

などで、見つけた学校にいる動植物

を、家の人に知らせる

ことをねらい

としています

。

タブレットに記録しておいた画像

をもとに、ワークシート

に「しらせたいこと

」を書いていきます

。

ウサギが多いようですが、バッタやトンボなどの昆虫

や、カエルなどの生き物

を取り上げる児童

もいました。また、葉っぱの移り変わり

に着目する児童

もいます

。

みんな、思い思いの動植物を、一生懸命に

伝えようとワークシート

に書いています

。

1年2組のみなさん、生き物の体の特徴

や植物の色・形

など、自分なりに観察した

様子をしっかり

書いていました

。家の人に、上手に伝えられる

といいですね

。

1年生 計算ボランティアの方との学習

11月6日(水)

今日の3校時に、計算ボランティアの方6名をお招きして、1年1組の児童

が「計算検定(たし算)

」の学習をしました

。

1年生も、ボランティアの方

が参加されて、意欲的に

学習しています

。合格すると、ハンコ

がもらえるので、やる気

もアップです

。

1年1組のみなさん、一生懸命に

計算に取り組みましたね

。4校時は、1年2組

が同様に計算検定を行いました

。ボランティアの皆さん

、ありがとうございました

。

第4回 なかよし班遊びの様子です。

遊びの内容を確認したら、早速活動開始です。

今日は寒い日でしたが、子どもたちは元気に

体を動かしていました

。1~6年生

が一緒になって遊ぶのは楽しい

ですね。これからも、学年を越えて仲良くなれるようにしましょう

。

休み時間も続けて、外遊びを楽しむ児童

がたくさんいました

。これからだんだん寒く

なりますが、外遊び

で体力をつけていきましょう

。

4年2組 理科の授業の様子です。

11月6日(水)

今日の1校時に、4年2組の理科の授業

がありました。4年生の理科は、教頭先生の担当

です。「みんなで使う理科室

」の学習です。これから3学期にかけて

、ものを温めたり冷やしたりする実験

を理科室で行います

。そのため、いろいろな器具の扱い方

について共通理解

を図りました。今回は、フラスコの洗い方

をみんなで確認しました

。

続いて、ガスコンロの扱い方についてです。ポイント

について、全体で確認

して準備

をしました。フラスコの設置の仕方

や温度計の位置

なども確認

しました

。

4年2組のみなさん、しっかり話を聞いて操作

を行っていました

。安全に実験

するために、これからも注意点

を確認

していきましょう

。

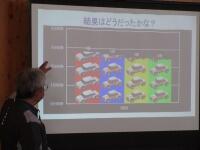

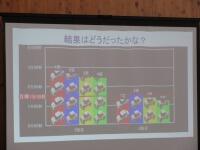

5年生 モノづくりキャラバンの様子です。

11月5日(火)

今日、5年生が社会科の授業で、担当の河辺様

と山本様

をお迎えして、「NISSANモノづくりキャラバン

」を実施しました。3・4校時が5年1組

、5・6校時が5年2組

です。

【5年1組の様子】

3校時の最初は、自動車作りの工程について動画を視聴

しました。

次に、レゴブロック「フレンド号」づくりを体験しました

。チームによる流れ作業

の学習です。座席の横列

が同じチーム

で、個人の作業分担が終わったら次の友達

に送ります。縦列

は、同じ作業をする友達

です。

担当の方から説明を聞いて、実際に練習しました

。

いよいよ本番1回目です。決められたルール通り

に作業しますが、ルールは「作業している人の他は、手を膝の上に置いて、静かに待つ

」というものです。どの班も3分前後で「フレンド号

」を完成させることができました

。

ただここで、担当者の方からお話があり、お客様にできるだけ早く

車をお届けするのに、もう少し作業時間を早くできないか

提案がありました。子どもたちも考え

、「机上の整理・整頓をする

」「時間がもったいないから、待っていないで自分のパーツを同時に作る

」などの改善案

を出しました。さらに、受け渡しの距離を縮めたら

時間短縮できると、机も近づけました

。

実は、1回目にあえて「待っている時は手を膝の上に置いて静かに待つ」は、作業改善に気付かせるため

、あえて作ったルールです

。「今回だけの・・・ルール

」という説明

をしっかり聞いていた児童

もいて、同時に作業した方が効率が良いことに気付きました

。そして、改善を踏まえた本番2回目

です。

2回目は、明らかに作業スビートが上がっていて、1分30秒前後にまで縮めました

。こうして、「改善

」することの大切さを実感することができました

。

休憩をはさんで4校時は、訓練体験です。車づくりのための練習を体感しました。「ボルト締め付け体験

」、「板金体験

」、「定量つかみ取り

」、「ピンボード

」と4つのコーナーを、時間でローテーションしながら体験しました

。ここでのポイントは、「安全第一

」です。安全器具についても説明

していただきました

。

グループに分かれて、4つのコーナーを体験していきました。みんなで役割を分担したり

、譲り合ったり

して協力しながら学習しました

。

あっという間に時間が過ぎるほど、プログラムが充実

し、子どもたちも集中して

学習していました

。

【5年2組の様子】

改善策について、よく話し合っています

。

改善点を意識して、本番2回目です

。

どの班も時間を短縮することができました。続いて、訓練体験

です。

NISSANの河辺様、山本様

、貴重な学習の機会を提供してくださり

ありがとうございました

。「改善

」そして「安全第一

」ということについても、体験を通して実感

することができました。今回の学習

を今後に生かしていけるよう

、教室でも振り返ります

。大変お世話になりました

。

こども山車まつり

11月1日(金)

2年に一度行われてる「こども山車まつり」に、3・4年生が参加してきました。

泉町の「閑古鳥」がのっている山車をひきました。人形でない山車は、泉町の山車だけだそうです。伝承会から記念の手拭いをいただきました。

「あ、桃太郎だ」「静御前が見たいな」「あれは、なんだろう?弁慶だ!」とさまざまな山車に興味津々でした。たっぷり山車をひいたので、最後はへとへとになっている子もいました。貴重な体験をできた子どもたちは、きっとこの思い出は忘れないと思います。

1年生 体育の授業の様子です。

11月1日(金)

今日の3校時に、1年生の体育の授業

がありました。「中当てドッジボール

」の学習です。ルールは、外野

と内野

に分かれて、外野

が内野

の友達にボールを当てます。内野

の友達は、当てられないようにボールをよけるか

、キャッチします

。ボールは、その都度、外野

に戻し、繰り返します

。

本格的なドッジボールにつなげるためのもの

ですが、1年生のみなさん

は、歓声

を上げながら、楽しく

活動しています

。

時間が来たら、外野と内野

を交代して、ゲーム再開

です。

内野は敏捷性

を、外野

は投力

を養うことを目的

としていますが、楽しみながら

活動することができました

。次の時間もがんばりましょう

。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。

栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。

一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。