文字

背景

行間

教育研究所ニュース

栃木市教育研究所研究所員研修会④

11月21日(金)、栃木市教育研究所研究所員第4回研修会を実施しました。

研修に先立ち、松本所長からご挨拶をいただきました。

身に付けさせたい資質・能力の育成に向けて「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善が進められている中、子どもたちに考えさせたり議論させたりする際に、前提となる知識はどの程度必要なのか、というお話がありました。カードゲームを例に、ある程度基礎的なルールが分かり、さらに子どもたちが主体的に取り組みたくなるような魅力的なものであれば、後は実際に試しながら、必要な知識を自ら求めていくのではないだろうかとお話いただき、改めて日頃の授業づくりについて振り返る機会となりました。

今回の研修会では、これまでの研究内容について各部会で協議を行った後、部会相互の情報交換を行いました。その後、再度所属する部会に戻って、自分の部会と関わりのある情報や、自分たちの研究を深めるために参考となる情報などを共有しました。

~振り返り、感想~

・他の部会との情報共有では、「学業指導」という言葉があり、私たち授業づくり部会の話は、ここにもつながっていくのではないかと思いました。部会相互に情報交換を行ったことで、研究テーマについてのヒントを得ることができました。

・目的意識、課題意識をもって活動させることが、児童の主体性に関わっていくということを改めて実感しました。具体策について、次回までにさらに練っていきたいです。

・部会で事例を出しながら話合いをする中で、自分の対応はどうだったのか、適切だったのか、視点は合っていたのかなどを振り返ることができ、よい機会となりました。また、他の部会の話を聞くことで、「自分だったら」「うちの学校だったら」という視点でも考えることができました。

・すくすくシートの活用について、現状を確認しながら深い議論ができました。小学校と中学校で活用の仕方に違いがあるのは、児童生徒との関わり方が異なっているからだと分かりました。今後は自校で改善できることを考えていきたいです。

栃木市教育研究所研究所員研修会③

10月9日(木)、栃木市教育研究所研究所員第3回研修会を実施しました。今回は、児童生徒指導部会は教育支援センターを訪問し、その他3部会はこれまでの実践や今後の研究の方向性について協議しました。

研修最後には松本所長より、本研究はまとめることが目的ではなく、先生方が本気で話し合い、考えを深めることが大切だというお話をいただきました。

~振り返り、感想~

・日々の学校生活の中で、子どもたちについて気付いたことをどのように共有し、生かしていけばよいか改めて考えることができました。忙しい学校生活の中で、重要な情報を互いに共有するためにはどのようにしたらよいか、今後も考えていきたいと思いました。

・教育支援センターについて、自分自身がよく理解していない部分が多く、大変勉強になりました。子どもの状態を把握しながら対応しているところなど、私たちが学校で子どもと関わる際のヒントにもなりました。もっと多くの先生方にも知って欲しいなと感じました。

・学級づくりの根底には、帰属意識が必要だと感じました。クラスをよくしたい、このクラスで勝ちたいという意識がないと、生活でも行事でも主体的に動くことが難しく、課題意識ももちにくいのではないかと思いました。

・教科等横断的な学びの実践を聞く中で、教科の特性や目的、ねらいを授業者が明確にしておくことが大切だと感じました。また、子どもたちの実態にあわせてつまずきを把握しつつ、様々な支援の方法を模索する必要があると思いました。

かかわりパワーアップセミナー③

9月18日(木)に、今年度最後となるかかわりパワーアップセミナーを実施しました。

今回は「不登校について考える~児童生徒理解を深めるために~」というテーマで、学校教育課の指導主事による説明およびグループワークを行いました。

まず、不登校とは、どのような状態なのかを全体で確認しました。

その後、事例をもとに、児童生徒や家庭とのかかわり方、関係機関との連携について、同じグループの先生方と一緒に考えたり、ほかのグループの考えを共有したりしました。

~参加された先生方より~

・かかわり方について考えることで、家庭訪問や放課後登校、関係機関との連携について理解を深めるだけでなく、対象児童生徒に合った現時点での目標を考え、学校としてできる関わりや環境調整ができるのではないか…と考えることができました。

・事例を検討していく中で、子どもが抱える背景や本人の特性、これまでの経緯など様々な情報を集めることが、不登校対応には欠かせないと感じました。

・関係機関とつないで終わりにするのではなく、教職員や専門家、関係機関がそれぞれ連携しながら支援に当たることの大切さを改めて認識することができました。

・子どもを支援するときは、一人で考えて対応せず、ケース会議を行うなどして、複数で考えること、共通理解・共通行動=行動するところまでが大事なのだと、改めて気づかされました。

9月22日ICT活用ワンポイントレッスン④

9月22日、ICT活用ワンポイントレッスンの4回目が行われました。

今回は「生成AI」についての研修でした。

担任の先生方だけでなく、校長先生、教頭先生、教務主任の先生、事務の先生も参加してくださいました。17名の参加がありました。

まずは生成AIを使ってみましょうという内容でしたので、初めて使った先生も多かったようです。

参加した先生方の感想です。

・生成AIについて、便利であることはわかっていても、若干怖さも感じていました。今回一から教えていただき、活用してみようと前向きになれました。「知る」ということは大事なことだと感じています。学校の先生方にも紹介したいと思います。

・AIを使用することを躊躇していたので、使用方法や注意点を丁寧に説明していただき、大変助かりました。業務をサポートしていただくひとつのアイテムとして、今後活用していこうと思います。早速、起案文書の修正をお願いしてみたところ、すぐに丁寧な回答があり、業務の時間短縮にもつながりました。研修に参加させていただき、ありがとうございました。

第2回 授業づくりラウンドテーブル

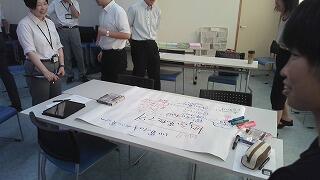

7月29日(火)に第2回授業づくりラウンドテーブルが開催され、夏休み中にもかかわらず多くの先生にご参加いただきました。

第2回は、前回とは話合いの形を少し変えて、トピックについて話し合っていただきました。 3グループに分かれて、模造紙に出てきた意見を書き留めながらの話合いでしたが、それぞれのグループで話題に挙がる内容には共通点相違点があり、グループで出てきた話題を共有することでさらにトピックについての多角的な見方が深まった様子がありました。

実際の授業では児童生徒が話合いを行い、先生はファシリテート役となりますが、トピックについて話し合ってみることで、児童生徒の反応を予想したり、どの教科のどの学習内容とつながるのかという教科等横断の視点で考えたりすることにつながっていました。

<参加された先生より>

・前回の研修では、話合いを通して個人の意見が変わるというプログラムでしたが、今回の研修では、班の中で意見を広げる内容だったので、違ったプログラムの形があることを学びました。

・正解に縛られない、正解のない問題を考え、話し合うことで学びが深まることを体験を通して感じました。自分と人はだいぶ違うことを考えているんだなと思いました。そんな体験をするためには、話し合うテーマがカギになり、学校に帰ったら、テーマが児童の学びを深めるために有効だったかを話し合いたいと思いました。

・私たち大人が体験したことと、現場で小学生がすることには当たり前ですが差があり、こんなに上手く盛り上がらないかもしれません。松本所長が話されたように、教師がその物足りなさに耐えることを忘れないようにしたいです。子どもを信じて任せるというお話も心に残りました。これは若手教員に対しても相似形だと思いました。

かかわりパワーアップセミナー②

7月3日(木)に、第2回かかわりパワーアップセミナーを実施しました。

今回は、「児童生徒理解を深めよう~事例をもとに考えよう~」というテーマで、学校教育課の臨床心理士による講話及びグループワークを行いました。

臨床心理士が示す事例をもとに、子どもの実態や、行動の背景、かかわり方等について、考えています。

また、WISCの結果をもとに、どのように子どもと関わることが大切かについても考えました。

~参加された先生方より~

・資料や事例をもとに、小学校や中学校の先生方、立場の違う先生方と話合いができとても勉強になりました。自分では見逃してしまうことや、対処のしかた、背景などたくさんの角度から見ることができました。

・子どもを理解するためにどうすれば良いかを協議できて、勉強になりました。また、困り感を抱えた子どもをどう捉えるかということも考えさせられました。

・同じ事例を見ても、人によって感じること考えることがさまざまで、おもしろいと感じました。はじめにどれも正解、というお話をいただいたので、安心して話すことができ、いろいろな考えを聞くことかできました。自分は自分の経験をもとにしか考えられないので、発見があっておもしろかったです。

・事例をもとに様々な可能性を検討することも勉強になりましたが、WISCーVの分析の仕方をご教授いただき、生徒の可能性をどのように伸ばしていったらよいかを考えるきっかけにできました。何ができるかを知るための検査であることを忘れずに、プラスな言葉かけや支援をして、困っている生徒を支えていきたいです。

・WISCの見方を簡潔に教わることができ、とても勉強になりました。個人間差と個人内差、数値のでこぼこが大きいとどのような見方ができるのか、などを学ぶことができました。目の前の児童と関わるとき、一歩立ち止まり、背景にあるのは何か、本人が困っていることは何かを考えていきたいです。

8月1日 イングリッシュサロン

今年度3回目のイングリッシュサロンのテーマは「My Dream Day」でした。

指導主事とALTのデモンストレーションをもとに、ALTと1対1でお互いに夢の1日について語り合います。

フリートークもグループトークで英会話を楽しみ、充実した90分間でした♪

7月29日 ICT活用ワンポイントレッスン

今年度3回目のレッスンは、著作権について学びました。

今回は「著作権と授業」出前講習会事業を利用し、帝京大学の天野由貴先生にお越しいただきました。

学校現場で判断に迷う事例について、大変わかりやすくお話いただきました。

参加した先生方からの質問にも丁寧にお答えいただきました。

栃木市教育研究所研究所員研修会②

6月30日(月)、栃木市教育研究所研究所員第2回研修会を実施しました。

研修に先立ち、松本所長から、参観された授業の様子についてご紹介いただきました。子どもの姿に目を向けることの大切さや、校種も学級の状況も異なる先生方が協議する中でも、分かり合えるおもしろさについて考えました。

各部会研修では、今年度の研究の方向性について熱心な協議が行われ、研修会終了後も話合いが続く部会もありました。次回の研修会までは、各校にて実践を重ねていただくことになります。

~振り返り、感想~

・初回に引き続き、自分が考えていることを他の先生方と共有できるのが不思議で、おもしろいと感じた。教育研究所の出張の機会があると、普段の授業など冷静に振り返ることができて、自分にプラスになっていることが実感できた。とてもおもしろい機会だと再認識した。

・研究テーマに迫るための話合いの中で、自分が気付かなかった視点があり、学びになった。先生方の学級への想いや考えを聞く中で、学級の雰囲気が感じ取れるようだった。担任の生徒への想いや考えが学級の雰囲気を作っていくのだと実感できた。安心感がテーマになりそうなため、さらに意識して学級経営を行っていきたい。

・昨年の課題を生かして、今後の研究の方向性を話し合うことができた。不登校対応というと、未然防止から、事後指導まで広くあり、ケースバイケースであることから、研究の方向性を決めるのは難儀だった。不登校対応については、私も悩んでいるところが大きいので、部会の先生たちとよく協議して、よい研修・研究となるようにしたい。

・校内での児童生徒情報共有では、問題行動がメインになってしまう傾向があるが、本人の頑張りや具体的な支援の方法についても共有することで、児童生徒も教師も安心して学校生活を送ることができると考えられる。今後、どのような支援情報を引き継ぎ、共有していくべきなのかを協議していきたい。

第1回授業づくりラウンドテーブル

5月30日(金)に「授業づくりラウンドテーブル」が開催されました。

希望研修として10年目となります今年度の「授業づくりラウンドテーブル」は、グローバル教育プログラムについて先生方と一緒に考えたり、実際にプログラムを作成したりする内容です。

第1回は、「グローバル教育プログラムとはどのようなものか?」ということについて、グローバル教育推進室の指導主事から説明し、先生方にも実際にプログラムを体験していただきました。

演習では先生方の間でトピックについての様々な考え方が交わされていました。

第2回は「グローバル教育プログラムを作成しよう」ということで、グローバル教育プログラムの授業づくりについて、先生方の理解をさらに深めていっていただくような内容を計画しております。

飛び込みの参加も大歓迎です。興味のある先生はぜひ学校教育課にお電話ください。

<参加された先生より>

・漠然としていたグローバル教育プログラムが、実際に体験したことで、イメージをもつことができました。

・「話合い・伝え合いの活動を通して、自分の意見が変わる楽しさを経験してほしい」と、私も思いました。「考えが変わったら変わったでいい」「無理に相手の考えに納得しなくてもいい」と伝えながら、児童同士が活発な活動をしていけるような授業をしたいと思います。

・実際に生徒役として話合いに参加してみると、場面ごとにやってみたい活動や調べてみたい事柄について生徒目線で考えることができました。次は教師目線でどうしたら話合いが活発になり、より深まるのか考えてみたいと思いました。人と話すことには意味があるということを実感し、子どもたちにも体験してほしいと感じました。

イングリッシュ・サロン①

6月6日(金)教育研究所にて、今年度1回目のEサロンが行われました。

参加者、ALT、スタッフ合わせると30名近くが集まり、熱気あふれる研修会となりました。

ウォームアップは、「What is your favorite place in Japan?」

タブレットやスマホを使って、写真や動画を示しながら、お互いにお気に入りの場所を伝え合いました。

メインの活動は、6年生のゴールの活動「Japan Tochigi Guide になろう」です。

先生方が2人組になって、自分のお勧めする場所をたくさんのALTに伝えました。

最後のフリートークは、飲み物を飲みながら、リラックスした雰囲気で、自分たちで選んだトピックについて、

和やかに英会話しました。

次回は、8月1日(金)夏休み中なので午後5時開始です。

ALTとの楽しい時間を一緒に過ごしましょう♪

ICT活用ワンポイントレッスン①

5月15日(木)に「ICT活用ワンポイントレッスン①」を実施しました。

今回は「MetaMoJj ClassRoomを使った授業づくり」をテーマに、演習を行いました。

栃木市が学習支援ソフトとして導入している「MetaMoJi ClassRoom(メタモジクラスルーム)」は、児童生徒の思考を深めたり、対話的な学習をしたりする手段として、市内各小・中学校で活用されています。研修では、基本操作から授業での具体的な活用場面まで、操作体験をしながら幅広く学ぶことができました。

次回(6月27日)は、栃木市で導入している学習支援ソフト「eライブラリ」の活用方法についての研修です。実際にタブレット端末を操作しながら、楽しく学べる内容となっています。ぜひご参加ください!

~参加された先生方より~

・生徒と先生のどちらのやり方も教えていただけたので良かったです。研修に参加させていただいたおかげで、少し自信がもてました。ありがとうございます。

・紙や黒板をタブレットに置き換えたという考え方で、どんな使い方ができるか、自由に発想していけそうです。

・今回の研修に参加させていただいたことで、これまで抱えていた様々な疑問点が解消され、今後の活用に大きな手応えを感じることができました。特に、「MetaMoJiはICTではなく紙である」という言葉は、実際に使ってみて深く実感した点です。今後は、この研修で得た知識や気づきを活かし、MetaMoJiの活用を一層加速させていきたいと考えています。

令和7年度 栃木市教育研究所研究所員研修会①

5月9日(金)、栃木市教育研究所研究所員第1回研修会を開催しました。

研修に先立ち、今年度も本市の教育研究所研究所長としてお世話になる松本敏先生よりご挨拶をいただきました。

この研修会は、教育現場で先生方が日頃考えるいることを持ち寄り、話し合う場であり、今どんなことが問題で、どうしていったらよいか、先生方の経験や知恵をもとに協議していくことが、結果として栃木市の子どもたちのためになるというお話がありました。

教育研究所では、今年度も4部会に分かれて研究を行います。3年間の研究の1年目となる今年度は、新しく研究所員になられた方も多く、また新たな視点で研究が進められることと思います。第1回の研修会となる今回は、各部会ごとに自己紹介などを行ってから、それぞれの学級や学校の実態、課題と感じていることなどについて熱心な意見交換が行われました。

~振り返り、感想~

・本日の研修は初回ということで、普段の授業の悩みや実践を共有しました。ざっくばらんに話していましたが、話し合っているうちに共通点が見出せました。校種や担当教科は違うのに、共感的に話を聞けることが面白いと思いました。

・様々な先生方のお話を聞くことができて学びになりました。学級づくり部会ということで、生徒が1日の大半を過ごす学級をよりよいものにできるよう考えていきたいです。

・先生方との協議を通して、栃木市の子どもたちのために、栃木市の先生方のために、何ができるか多岐多様な視点で話し合うことができ、今後の研究への意欲、使命感を高めさせていただきました。

・特別支援教育という観点から自分の悩みや学校の実態を振り返った時に、児童生徒や学級経営とのつながりを感じる部分も多くあったので、自分たちの部会で研究や学びを深めつつ、他の部会からもたくさん学んでいきたいと思いました。

栃木市教育研究所研究所員第5回研修会

2月6日(木)、栃木市教育研究所研究所員第5回研修会を開催しました。

研修会に先立ち、松本所長からご挨拶をいただきました。

研究所員の先生方の成長こそが、研究の成果であり、研修会で話題になった授業づくりの考え方や課題との向き合い方、人とのつながり方などについて、各校でも広めて欲しいというお話がありました。

部会ごとの研修会では、今年度の研究についての成果と課題、今後さらに研究していきたいことなどを協議し、その後、各部会からの報告を行いました。

研修の最後には、松本先生より、浅草の浅草寺本堂に掲げられている扁額に彫り込まれた「施無畏(せむい)」という言葉について触れながら、私たちは日頃何に対して不安や恐怖を感じているのか、過剰に恐れていることはないかと改めて考えてみることや、自分の思い込みを取り除いて、困ることも楽しんでみることについて、お話がありました。

~振り返り、感想~

・多くの先生方の取組を教えていただいたり、教材や授業の展開について話し合ったりしてきたが、その時間がとても充実していて、たくさんのことを学ばせていただいたんだと感じた。そう考えると、普段子どもたちの成長のために、PDCAサイクルを意識してやっているが、自分たちの学びも同じようにやっていくことで、まだまだ成長できるかもしれないと感じた。私たちも学びを止めず、考え続けることが子どもたちの成長につながると信じ、これからも研究を続けていきたい。また、それを広げる役目を果たせるよう頑張ってみたい。

・小学校と中学校の両面からの視点で研究を重ねられるこの研究所は、大変意義のある活動だった。これから長い教員人生の礎として、大切にするとともに、多くの人にこの研究を広め、共有していきたい。そして、学び続ける教員でありたいと思った。

・1年間を通して、児童指導の専門性を高めることができた。この研修会に参加するまでは、SSWやSCに繋げば事態は好転すると考えていたが、ケース会議等で方向性を決めていかないと、外部につなげてもうまくいかないことが分かった。学んだことを学校で共有していきたい。

・話合いの中で、子どもが「分からない」と言える「ベースとなる安心感」も大切であるという視点を得た。今日で研修会は終わりとなるが、「手立てを与えるのではなく、自ら選択できるための取組」について、普段の授業の中でも追究していきたい。

栃木市教育研究所研究所員第4回研修会

11月22日(金)、栃木市教育研究所研究所員第4回研修会を開催しました。

研修会に先立ち、松本所長からご挨拶いただきました。

今年度の公開研で見られた素晴らしい授業は、互いに支え合う学級の雰囲気が作られていたり、子どもたちが主体的に学びに向かうことができるよう十分に教材研究がされていたり、特性を理解し安心して授業に参加できる工夫がされていたり、教育研究所の4部会の研究とつながる様々な配慮が行き届いた授業であったというお話がありました。

部会ごとの研修会では、栃木市教育研究発表会での発表に向けて、3年間の実践を振り返ったり、まとめる際のポイントとなる視点を再確認したり、熱心な協議が行われました。

~振り返り、感想~

・研究の成果や課題について考えました。同じ内容で研究していても、中学校の先生と小学校の先生で視点が違っていたり、課題を思うところが様々だったりするところがとても興味深かったです。一番印象的だったことは、学校全体で児童・生徒を育てていこうという気持ちが大切だということは、みんな同じだったことです。授業づくりを通して、できることをもっと探っていきたいと思いました。

・それぞれが研究してきたことを言語化することの難しさを感じました。言語化・図式化することで、聞き手に伝わりやすい発表になるので、見てくださった方に3年間の成果が伝わるような発表にしたいと思います。

・毎回、先生方と話すことに刺激を受け、とても勉強になりました。年齢に関係なく、こんな風に安心して話せる集団を学校でもつくっていきたいと思います。同じように、職員室もそんな集団にしていきたいと感じました。

・部員の皆さんと話し合うことで、これまでの研究を振り返るだけでなく自分の考えが整理できるので、今回も有意義な時間を過ごすことができました。新たな気付きもたくさんあってよかったです。

第4回 授業づくりラウンドテーブル

11月1日(金)に「第4回授業づくりラウンドテーブル」が開催されました。

今回のラウンドテーブルでは、以前に話題に上がった授業を実際に実践してみてどうだったかというお話や、社会科のふるさと学習で地域の人材を活用して授業をしてみたというお話など、実践の報告がありました。

また、国語の「読むこと」と「書くこと」のつながりを意識しながら、単元のゴールを見すえて授業づくりをしていくには、という話題も出てきました。目的意識をもって読み、書くことの授業で活用するという流れを念頭に置いて授業をすることで、授業者もこの教材で何を教えるのかという目的からずれずに授業ができるのではないかという話がありました。

色々な視点から授業づくりについての話が交わされた回となりました。

次回の第5回授業づくりラウンドテーブルは2月6日(木)18:30~教育研究室で行います。次回はいよいよ最終回です。今年一年を振り返ってみての成果や、次年度に生かしていきたいことなどを話題にしながらラウンドテーブルを行う予定です。

皆様のご参加をお待ちしております。

<参加された先生より>

・書くことについては指導する上で悩むことが多かったので、いろいろなお話を伺えてとても参考になりました。

・教材研究をほとんどしていない状態で来てしまいましたが、たくさんのアドバイスをしていただき、これからの授業に生かせそうな気がしてきました。

・国語では、自分の中から作り出すことが大切なのではなく、使い方、活用の仕方を身に付けさせていくにはどうするかということを考えていきたい。

第3回 授業づくりラウンドテーブル

9月12日(木)に「第3回授業づくりラウンドテーブル」が開催されました。

今回は4年生の国語の教材である「ごんぎつね」について、じっくりと話をする回となりました。一つの教材について色々な視点から考えていくことで、授業をどのように展開していくとよいのか、また、この単元で何を学習させたいのか、ということが見えてきたり、色々な授業のアイデアを出し合うことにもつながりました。

第4回からは11月1日(金)18:30より、教育研究室で開催の予定です。

ぜひ、授業で悩んでいるところ、これから行う単元で迷っているところなども含め、話し合いたい教材や指導案をお持ちいただき、授業についてじっくり話していきましょう。

<参加された先生より>

・ICTを使うことを優先するのではなく、「ごんぎつね」の単元を研究して何を教えたいのか、その上でICTを活用したほうが学びにつながる場面での活用を考えていきたい。

・1つの教材に対して本当にじっくりと話すことができたのでよかったです。教材の背景を知っておくと、児童の言葉、つぶやきが拾いやすくなって、授業の幅が広がると感じました。

第2回 授業づくりラウンドテーブル

7月23日(火)に「第2回授業づくりラウンドテーブル」が開催されました。

今回は、参加された先生方が持ち寄った教材や指導案などをもとに、授業づくりについてじっくりとお話をいただく時間となりました。

今回は偶然にも国語の授業についてお持ちいただいた先生方が多かったのですが、国語の授業におけるICT活用や、単元を通してどのような活動を設定するか、また、活動の目的や相手意識をどう設定するかということが話題に上がりました。

さらに、一つの教科だけでなく、総合的な学習時の時間を軸に置いた教科横断的な学びについての話題もあり、現在栃木市が進めているグローバル教育プログラムにつながるような内容のラウンドテーブルとなりました。

第3回からは9月12日(木)18:30より、教育研究室で開催の予定です。

次回も話したい授業の教材や相談したい指導案、ワークシートなどを持ち寄って、ラウンドテーブルを行っていきます。

飛び込みの参加も大歓迎です。興味のある先生はぜひ学校教育課まで電話ください。

<参加された先生より>

・5年目研修でICTを活用した授業を行う予定だが、ICTを使うための授業ではなく、子どもの学びが深められるようにICTの良さを生かして授業をしていきたいと思う。

・様々な教科が横断的につながる話題が多く、教科や単元だけでなく、年間を見通して教えていくことの重要性を改めて感じました。

・相手意識をどこに設定するかによって子どもたちのやる気も変わってくることが分かりました。楽しい授業になるよう指導案を考えたいです。

第1回 授業づくりラウンドテーブル

5月13日(月)に「授業づくりラウンドテーブル」が開催されました。

先生方が集まって授業について意見を交わすことのできる「授業づくりラウンドテーブル」は今年で9年目となります。

今年度から、場所を教育研究室に移しまして、年間5回の予定で開催してまいります。

今回は、先生方の授業についての思いや悩みなども自由にお話ししていただく予定でいましたが、各班で、児童生徒指導や学級経営と授業とのかかわりや、道徳の授業における悩みなど、授業づくりに関する深い話題が聞こえてきました。

第2回からはそれぞれの先生が話したい授業の教材や相談したい指導案、ワークシートなどを持ち寄って、ラウンドテーブルを行っていきます。

飛び込みの参加も大歓迎です。興味のある先生はぜひ学校教育課にお電話ください。

<参加された先生より>

・道徳の授業で出た児童の「もやもや」について、「なぜもやもやするのか」をよく考えさせたいと思います。

・授業づくりだけでなく、日々の自分の悩みを共有でき、これからに生かしていけそうなアドバイスもいただけてよかったです。さっそく、明日から実践してみたいと思います。

・児童指導と授業はつながっていると感じました、①目指す児童像をもって、長いスパンで子どもと関わること、②子どもの思いや学びの過程を大切にした自由度の高い指導項目を持つことが大切だと感じました。

ICT活用ワンポイントレッスン⑤

10月17日(木)に第5回ICT活用ワンポイントレッスンを実施しました。

今回のテーマは、「Microsoft Teamsを使った反転学習体験」です。学校教育課グローバル教育推進室長より、Microsoft Teamsを使った授業体験や新機能についての説明がありました。参加された先生方は、チームの作成や課題の出し方、音読での活用の仕方など、児童生徒と先生役に分かれタブレット端末を実際に操作しながら、実習を行いました。

Microsoft Teamsをもっと活用したい、様々な活用事例を知りたいという場合は、グローバル教育推進室までご相談ください。ICT活用支援として、様々なサポートができます。

【参加者の振り返りより】

・Teamsの課題から、音読の練習や調べ学習をする課題が出せることに驚きました。知ることができよかったです。現在、1年生を担任しており、Teamsに触れる機会がないと感じていたので、簡単な課題から取り組み、できることを増やしていけたらいいなと感じました。

・Teamsを使う機会が今まであまりなかったため、自分のクラスがあるのを知りつつも活用できずにいました。今回基本的なことから様々な活用法まで、教員目線と児童目線で試すことができ、とても参考になりました。自分でいじってみても楽しかったので、子どもも楽しく課題に向き合えるのではないかと思います。使いどころを見極め、有意義に活用できるよう、たくさん試しながら身に着けていきたいです。

・Teamsは、普段から様々な場面で使用する機会がありましたが、教員同士の連絡や儀式で使用することが多く、児童とのやり取りで使うことはほとんどありませんでした。職場に戻ったら、さっそく紹介します。

・今年度ICTレッスン参加し、授業などで生かせることを教えていただきありがとうございました。得意でないけれど、参加してついていけるか…と思いながらの参加でしたが、できないからこそ、参加してよかったです。