文字

背景

行間

教育研究所ニュース

第2回 授業づくりラウンドテーブル

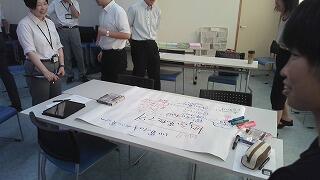

7月29日(火)に第2回授業づくりラウンドテーブルが開催され、夏休み中にもかかわらず多くの先生にご参加いただきました。

第2回は、前回とは話合いの形を少し変えて、トピックについて話し合っていただきました。 3グループに分かれて、模造紙に出てきた意見を書き留めながらの話合いでしたが、それぞれのグループで話題に挙がる内容には共通点相違点があり、グループで出てきた話題を共有することでさらにトピックについての多角的な見方が深まった様子がありました。

実際の授業では児童生徒が話合いを行い、先生はファシリテート役となりますが、トピックについて話し合ってみることで、児童生徒の反応を予想したり、どの教科のどの学習内容とつながるのかという教科等横断の視点で考えたりすることにつながっていました。

<参加された先生より>

・前回の研修では、話合いを通して個人の意見が変わるというプログラムでしたが、今回の研修では、班の中で意見を広げる内容だったので、違ったプログラムの形があることを学びました。

・正解に縛られない、正解のない問題を考え、話し合うことで学びが深まることを体験を通して感じました。自分と人はだいぶ違うことを考えているんだなと思いました。そんな体験をするためには、話し合うテーマがカギになり、学校に帰ったら、テーマが児童の学びを深めるために有効だったかを話し合いたいと思いました。

・私たち大人が体験したことと、現場で小学生がすることには当たり前ですが差があり、こんなに上手く盛り上がらないかもしれません。松本所長が話されたように、教師がその物足りなさに耐えることを忘れないようにしたいです。子どもを信じて任せるというお話も心に残りました。これは若手教員に対しても相似形だと思いました。

かかわりパワーアップセミナー②

7月3日(木)に、第2回かかわりパワーアップセミナーを実施しました。

今回は、「児童生徒理解を深めよう~事例をもとに考えよう~」というテーマで、学校教育課の臨床心理士による講話及びグループワークを行いました。

臨床心理士が示す事例をもとに、子どもの実態や、行動の背景、かかわり方等について、考えています。

また、WISCの結果をもとに、どのように子どもと関わることが大切かについても考えました。

~参加された先生方より~

・資料や事例をもとに、小学校や中学校の先生方、立場の違う先生方と話合いができとても勉強になりました。自分では見逃してしまうことや、対処のしかた、背景などたくさんの角度から見ることができました。

・子どもを理解するためにどうすれば良いかを協議できて、勉強になりました。また、困り感を抱えた子どもをどう捉えるかということも考えさせられました。

・同じ事例を見ても、人によって感じること考えることがさまざまで、おもしろいと感じました。はじめにどれも正解、というお話をいただいたので、安心して話すことができ、いろいろな考えを聞くことかできました。自分は自分の経験をもとにしか考えられないので、発見があっておもしろかったです。

・事例をもとに様々な可能性を検討することも勉強になりましたが、WISCーVの分析の仕方をご教授いただき、生徒の可能性をどのように伸ばしていったらよいかを考えるきっかけにできました。何ができるかを知るための検査であることを忘れずに、プラスな言葉かけや支援をして、困っている生徒を支えていきたいです。

・WISCの見方を簡潔に教わることができ、とても勉強になりました。個人間差と個人内差、数値のでこぼこが大きいとどのような見方ができるのか、などを学ぶことができました。目の前の児童と関わるとき、一歩立ち止まり、背景にあるのは何か、本人が困っていることは何かを考えていきたいです。

8月1日 イングリッシュサロン

今年度3回目のイングリッシュサロンのテーマは「My Dream Day」でした。

指導主事とALTのデモンストレーションをもとに、ALTと1対1でお互いに夢の1日について語り合います。

フリートークもグループトークで英会話を楽しみ、充実した90分間でした♪

7月29日 ICT活用ワンポイントレッスン

今年度3回目のレッスンは、著作権について学びました。

今回は「著作権と授業」出前講習会事業を利用し、帝京大学の天野由貴先生にお越しいただきました。

学校現場で判断に迷う事例について、大変わかりやすくお話いただきました。

参加した先生方からの質問にも丁寧にお答えいただきました。

栃木市教育研究所研究所員研修会②

6月30日(月)、栃木市教育研究所研究所員第2回研修会を実施しました。

研修に先立ち、松本所長から、参観された授業の様子についてご紹介いただきました。子どもの姿に目を向けることの大切さや、校種も学級の状況も異なる先生方が協議する中でも、分かり合えるおもしろさについて考えました。

各部会研修では、今年度の研究の方向性について熱心な協議が行われ、研修会終了後も話合いが続く部会もありました。次回の研修会までは、各校にて実践を重ねていただくことになります。

~振り返り、感想~

・初回に引き続き、自分が考えていることを他の先生方と共有できるのが不思議で、おもしろいと感じた。教育研究所の出張の機会があると、普段の授業など冷静に振り返ることができて、自分にプラスになっていることが実感できた。とてもおもしろい機会だと再認識した。

・研究テーマに迫るための話合いの中で、自分が気付かなかった視点があり、学びになった。先生方の学級への想いや考えを聞く中で、学級の雰囲気が感じ取れるようだった。担任の生徒への想いや考えが学級の雰囲気を作っていくのだと実感できた。安心感がテーマになりそうなため、さらに意識して学級経営を行っていきたい。

・昨年の課題を生かして、今後の研究の方向性を話し合うことができた。不登校対応というと、未然防止から、事後指導まで広くあり、ケースバイケースであることから、研究の方向性を決めるのは難儀だった。不登校対応については、私も悩んでいるところが大きいので、部会の先生たちとよく協議して、よい研修・研究となるようにしたい。

・校内での児童生徒情報共有では、問題行動がメインになってしまう傾向があるが、本人の頑張りや具体的な支援の方法についても共有することで、児童生徒も教師も安心して学校生活を送ることができると考えられる。今後、どのような支援情報を引き継ぎ、共有していくべきなのかを協議していきたい。