学校ニュース(令和5年3月~)

ボランティア委員会 高齢者施設訪問

12月1日(月)委員会活動の時間に高齢者施設を訪問しました。施設の利用者の皆さんとけん玉をし、うまくいったときには歓声が上がりました。

最後に心を込めて作ったハートメダルとシクラメンの鉢をプレゼントし、またメダルを利用者のみなさんにいただきました。

一緒に楽しみながら交流し、たくさんの笑顔があふれる時間になりました。

4年生親子活動

11月21日(金)4年生の親子活動を行いました。ピラティス講師の川島先生をお呼びし、ピラティスの体験も今年で3回目、4年生の親子活動の定番になりつつあります。家族で手をとり、体をくっつけ、体を伸ばし、とにかくたくさん動きました。背骨の動きを理解し、意識し、よい姿勢を保つことができました。みんなとても楽しそうでよい体験になりました。

校外学習に行ってきました!!! (5年生)

11月20日(木)、校外学習で、県庁と防災館へ行ってきました。

県庁では、県庁とはどんな場所なのかや、栃木県の県政、魅力などを学びました。

昼食は展望ロビーで、宇都宮市街の景色を楽しみながら食べました。

防災館では、主に体験学習をしました。「地震・大風(おおかぜ)・煙・大雨」の4つの体験を行いました。

災害はいつ、どこでも起きる可能性があります。災害を実際に体験し、その対策方法を学ぶことができました。3学期に、社会でも学習します。

公共施設での態度についても、よくできていました。具体的には、「自分からあいさつする」「静かにする、話すときは話すというメリハリをつける」「その場所のルールを守る」などです。1人1人が意識し、よく守れていたと思います。

和太鼓体験

学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業により、和太鼓奏者 過足 雅之先生、照沼 啓子先生にご指導いただき、3年生から5年生が和太鼓の演奏体験をしました。

太鼓のつくりを教えていただいたり、お二人の太鼓の演奏を聴かせていただいたり、貴重な体験ができました。子どもたちは、集中して太鼓をたたき、体育館には、力強い太鼓の音と子どもたちの元気な掛け声が響き渡りました。

子どもたちは生き生きと活動し、充実した時間となりました。

幼小連携授業「球根を植えよう」

更生保護女性会様から寄贈していただいたチューリップの球根を1年生とアルス南幼稚園の年長さんが一緒に本校の花壇に植えました。

1年生の児童が花壇に穴を掘り、年長さんに植え方を教えて、一緒に土をかぶせました。更生保護女性会の皆様にも球根植えを手伝っていただきました。

1年生は、幼稚園生のお兄さん、お姉さんととして、優しく年長さんに接したり、へびおにで楽しく遊んだりし、楽しい時間を過ごしました。

来年の春、かわいいチューリップの花が咲くのが楽しみです。

2年生 親子交流活動

12日(水)、2年生の親子交流活動を行いました。新聞紙を使って親子で楽しく体を動かしました。学年委員の皆さま、準備など大変お世話になりました。

持久走練習開始

11月26日(水)に校内持久走大会を予定しています。そこで、今日から大会当日まで、業間(南タイム)ありのC日課になり、持久走の練習が始まりました。準備体操の後、5分走って1分歩き、3分走って1分歩き、最後に1分走るというインターバル走です。一人一人が立てためあてに向かって、苦しくても歩かずに走り通し、大会では最高の走りができるようにしたいです。

栃木南ブロック人権教育公開研究発表会

11月7日(金)に、昨年度から栃木南中学校、栃木第四小学校とともに、栃木南ブロックとして研究してきた人権教育公開研究発表会が行われました。

初めに、体育館で全体会を行いました。研究主任がこれまでの研究概要の説明をしました。

授業は、4年2組では総合的な学習の時間「みんなが住みよい町に」の授業を公開しました。1学期から体験したり調べたりしてきたことをもとに、「みんなが住みよい町にするための自分の取組をよりよくしよう。」というめあてのもと、一人一人が考え、ペアやグループで話し合い、全員で共有しました。

5年1組では、道徳科で「知らない間のできごと」の資料をもとに、「よりよい人間関係」についての学習をしました。軽い気持ちでとった行動が大変な事態になっていることを知り、その後に先生が話してくれた実際にあった話について、一人一人が真剣に考えていました。

研究授業の後は、再び体育館に集まり、授業についての話合いが熱心に行われました。参観者からは、貴重な感想・意見をもらうことができました。

今回の公開研究発表会で、いったんひと区切りになりますが、人権教育にはまだまだ課題があるので、今後も継続して研究を重ね、教職員の授業力向上を目指すとともに、今回の研究のサブテーマでもある「差別を自分事として捉え、その解消を目指す」子どもたちを育成していくつもりです。

がんばった運動会

10月25日(土)、南小学校運動会が行われました。小雨が降ったりやんだりし、肌寒い日だったため、順番を入れ替えたり、演技・競技以外のときは上着着用もOKという、当初の予定とは異なるものでしたが、子どもたちは今までの練習の成果を出し切ってくれました。

<開会式>

雨のため、児童はテントの中にいたまま、前年度優勝の白組からの優勝旗返還、児童代表の言葉(誓いのことば)、運動会の歌等を行いました。

<3 巻き起こせ!南小ハリケーン>(3・4年団体)

4つの大型ハリケーン。さて、どのハリケーンの勢いが強いのでしょうか。

<5 ポケモンダンス「Will」~未来へジャンプ!~>(1・2年表現)

笑顔で元気にキラキラダンスを踊りました。

<7 大玉送り~2025~>(全校特別)

1~3年生は大玉を転がして送り、4~6年は持ち上げて次へ送りました。練習ではいつも白が勝っていましたが、今回は赤の勝ちでした。

<8 綱引きだけじゃダメですか?>(5・6年団体)

お助け綱引きです。腕力も走力も必要です。

<11 しらなみ>(3・4年表現)

今年はいつもの「よさこい」ではなく、新曲にチャレンジしました。

<12 ダンシング玉入れ>(1・2年団体)

かわいらしく踊り、玉入れは素早さとコントロールが必要です。

<13 自分らしく生きる~旗で描く、それぞれの輝き~>(5・6年表現)

グループごとの創作ダンスも素敵でした。

<2 あつまれ!南どうぶつ園>(2年障害走)

障害を越えた後、めくったカードに合わせて、動物になり切ってゴールに向かいました。

<4 運命の旗>(6年障害走)

今年は「運だのみ」だけでなく、いくつかの障害を入れ、パワーアップしています。

<6 さがしものはなんですか?>(4年障害走)

障害を越えるまでは1位でも、どんなカードを引くかで、順位が大幅に変わってしまいます。

<1 RUN RUN RUN!>(5年徒競走)

高学年の走りは迫力があります。

<9 全力疾走>(3年徒競走)

力いっぱい走る3年生はかっこいいです。

<10 ゴールをめざしてダッシュダッシュ>(1年徒競走)

直線コースを全力で走りました。

<14 赤白対抗選抜リレー>(全校特別)

5年ぶりに復活した代表児童による選抜リレーです。

<閉会式>

今年の優勝は赤組でした。

係活動や応援の態度もすばらしかったです。

一人一人が、本当によく頑張った運動会でした。この行事を経験して、また一つ成長した感じがします。

運動会1週間前

いよいよ運動会まで、あと1週間になりました。どの学年も、少しずつ完成度が増しています。

5・6年生団体種目「綱引きだけじゃダメですか?」は、今回が初めての練習でしたが、練習にもかかわらず、真剣勝負です。

5・6年表現種目「自分らしく生きる ~旗で描く、ソロぞれの輝き~」の練習は、来週再開する予定です。

3・4年生は、団体種目「巻き起こせ!南小ハリケーン」の練習をしました。4つ同時に出現したタイフーンがどんな動きをするのか楽しみです。

3・4年生の表現種目は「しらなみ」です。いつものよさこいとは一味違うダンスです。運動会当日お楽しみください。

運動会の練習が始まりました

今週から、運動会の練習が始まりました。10月16日(木)は肌寒い一日でしたが、雨が降り出す前に、1・2年生がダンスと玉入れの練習を行いました。

ポケモンダンス「Will」~未来へジャンプ!~はダンスと隊形移動を覚えなければなりませんが、さすが1・2年生。覚えるのが早いです。

ダンシング玉入れは、音楽に合わせて踊ったり、玉入れをしたり・・・。

運動会まであと1週間。練習を重ねて、完成度を上げて、おうちの人や地域の方に最高の姿を見せたいです。

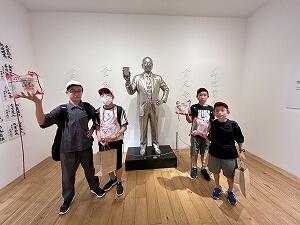

楽しみにしていた修学旅行 7

修学旅行最後の活動、カップヌードルミュージアムでのオリジナルカップヌードルつくりになりました。

カップに思い思いの絵をかいたり、ロゴに色付けしたりをした後、自分好みのスープと具材を選んで世界に一つのマイカップヌードルの出来上がりです。早く家に帰って食べたい衝動に駆られながら、いろいろな展示コーナーを見たり、最後のお土産を買ったり・・・。

最後の活動が終わった後は、学校へ向けて出発です。まだまだみんなといろんなことをしたいけれど、もう少しで修学旅行が終わります。

楽しみにしていた修学旅行 6

修学旅行2日目。横浜開港資料館見学の後、高さ273メートル、地上69階、横浜港を一望できるスカイガーデン展望室に行きました。エレベーターであっという間に到着!目の前には海、みなとみらい、コスモワールドの大観覧車、青空のもと素敵な光景が広がっていました。

次に、ロープウェーに乗って、昼食会場の横浜ワールドポーターズに行きました。楽しみなお昼ご飯です。自分たちが食べたいものを話し合い、おいしく楽しく食べられました。

この後は、最後の目的地、カップヌードルミュージアムに向かいます。

..

楽しみにしていた修学旅行 5

修学旅行2日目。朝食を食べた後は、ホテルをチェックアウトして、山下公園に向かいました。とてもよい天気です。

戦前の日本で建造され、現存する唯一の貨客船氷川丸の前で集合写真をパチリ

山下公園内を思い思いに散策した後は、横浜開港資料館へ。日米和親条約(この後、社会科の授業で学習します)締結後の1859年に開港してからのようすがよく分かりました。

資料館見学後、スカイガーデン展望室に行き、空から横浜の街を見下ろす予定です。

楽しみにしていた修学旅行 4

修学旅行2日目の朝は早いです。5時30分起床(もっと早くから起きている人もいたようです。)、6時15分から朝食の始まりです。おいしそうな料理が並び、どれを食べようか迷ってしまいます。朝からモリモリ食べて、2日目の今日もがんばります。

楽しみにしていた修学旅行 3

修学旅行1日目の最後は、横浜中華街にある関帝廟見学と中華料理店での夕食です。

『三国志』で有名な武将 関羽を祭っている関帝廟は、とてもきらびやかな建物でした。

関帝廟見学の後は、いよいよ夕食です。円卓を囲み、おなかいっぱい食べました。みんな笑顔です。先生たちも笑顔です。

楽しみにしていた修学旅行 2

鎌倉自由行動のゴール鶴岡八幡宮に到着しました。

「あの階段の13段目に大銀杏の木があって、その陰に隠れていた公暁が鎌倉3代目将軍源実朝を・・・」

「この舞殿で、静御前が源頼朝の前で、義経をしのんで・・・」

社会科の時間に聞いた話を説明してくれました。

この後、横浜に向かい、関帝廟見学、そして中華街での夕食になります。

楽しみにしていた修学旅行 1

10月9日(木)。ついに楽しみにしていた修学旅行当日になりました。朝の出発時は少し雨がぱらついて心配でしたが、そんなことは気にせずに、「いざ鎌倉」へ

台風の影響か、最初の目的地江の島付近は風が強かったです。

江の島で解散した後は、お楽しみの班別自由行動。江ノ電に乗って移動し、長谷寺を散策したり、道中で買い物を楽しんだり・・・。

この後も、買い物等を楽しみながら、思い思いのルートでゴールの鶴岡八幡宮を目指します。

3年 親子交流活動「逃走中」

10月8日(水)の3時間目に親子交流活動「逃走中」を行いました。親子または友達と手をつなぎながら、ハンターに捕まらないように一生懸命逃げました。途中の大縄跳びミッションやクイズミッションでは、見事成功させることができ、大きな歓声が上がりました。親子で心も体もぐっと距離が縮まり、笑顔いっぱいの活動になりました。ご参加・準備いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

1,2年生 校外学習~宇都宮動物園~

10月7日(水)1、2年生で宇都宮動物園に校外学習に行きました。

天候にも恵まれ、楽しい一日になりました。

動物園では、クラスごとに様々な動物を見たり、えさやりをしたりしました。

動物を見た後は、グループごとに遊園地の乗り物を楽しみました。2年生は、1年生にやさしくすることができていました。

お昼ごはんも、グループで仲良く食べることができました。笑顔がたくさんの一日でした。