文字

背景

行間

学校ニュース

学校ニュース

3年生の理科実験

3年生は、理科の時間に音の伝わり方を学習しています。今日は、単元の導入として、子どもたちの「不思議だな。」「どうしてだろう。」という疑問を高めるための実験をしました。

音叉で音を出したときの様子を調べたり、紙コップで糸電話を作って音が伝わるときの様子を調べたりしました。

糸電話の実験では、2人から3人にしたどうなるか、どんなときによく聞こえるのかなど体験しながら考えることができていました。

次からは、子どもたちの気付きや疑問を大切にしながら、くわしく調べていきます。

音叉で音を出したときの様子を調べたり、紙コップで糸電話を作って音が伝わるときの様子を調べたりしました。

糸電話の実験では、2人から3人にしたどうなるか、どんなときによく聞こえるのかなど体験しながら考えることができていました。

次からは、子どもたちの気付きや疑問を大切にしながら、くわしく調べていきます。

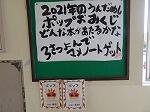

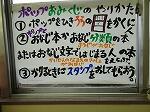

図書委員会の「ポップおみくじ」

図書委員会では、3学期のイベントとして「ポップおみくじ」を実施しています。

さて、「ポップおみくじ」とは、どんなことをするのでしょうか?

まず、図書室で箱の中からくじを引きます。くじには、図書委員のおすすめの本の紹介(ポップ)が書いてあります。

つぎに、くじには、分類番号と作者の名前の一文字が書かれています。それをヒントにして本を借りればスタンプを押せます。

スタンプが3つそろうと、手作りの豆ノートがもらえます。1年生から6年生まで楽しくイベントに参加しています。

さて、「ポップおみくじ」とは、どんなことをするのでしょうか?

まず、図書室で箱の中からくじを引きます。くじには、図書委員のおすすめの本の紹介(ポップ)が書いてあります。

つぎに、くじには、分類番号と作者の名前の一文字が書かれています。それをヒントにして本を借りればスタンプを押せます。

スタンプが3つそろうと、手作りの豆ノートがもらえます。1年生から6年生まで楽しくイベントに参加しています。

ようこそ部屋小へ!!一日入学

今日は、もうすぐ1年生として入学する子どもたちの一日入学がありました。保護者の皆さんへの説明の間、1年生のお兄さんお姉さんたちが、お店屋さんに招待したり、学校の中を案内したりしてくれました。

一緒に活動したあとの子どもたちは、とてもうれしそうにしていました。最後は、新登校班長さんに案内されて、登校班の人とあいさつをしました。

7名のみなさん、保護者様、お子さまの入学を心よりお待ちしております。

一緒に活動したあとの子どもたちは、とてもうれしそうにしていました。最後は、新登校班長さんに案内されて、登校班の人とあいさつをしました。

7名のみなさん、保護者様、お子さまの入学を心よりお待ちしております。

3年生のクラブ見学

今日のクラブ活動では、3年生が、来年入るクラブを選ぶために見学をしました。3年生は、3つのグループになって、4つのクラブを回りました。

教室に入る時、「失礼します。」「お願いします。」とあいさつがしっかりできました。クラブ長や担当の先生から説明を聞き、目が輝いていました。一緒に体験させてもらったり、作ったボンボンをプレゼントしてもらったりして大満足でした。

教室に入る時、「失礼します。」「お願いします。」とあいさつがしっかりできました。クラブ長や担当の先生から説明を聞き、目が輝いていました。一緒に体験させてもらったり、作ったボンボンをプレゼントしてもらったりして大満足でした。

保健委員会の清潔チェック実施中

保健委員会では、定期的にハンカチ、ティッシュを持っているか、つめが清潔かかを確認する清潔チェックを行っています。

今朝も、委員会の子どもたちが各教室に行って、一人一人に声をかけながらチェックしてくれました。

委員会の子どもたちは、ちょうどよいつめの長さや洗い方をアドバイスしたり、ハンカチ、ティッシュを次はわすれないようにやさしく声をかけてくれました。チェックが終わると、担任の先生に結果を報告して、学級の子どもたちに説明してくれました。

学校全体の結果は、お昼の放送で発表しています。ご家庭のご協力もよろしくお願いします。

今朝も、委員会の子どもたちが各教室に行って、一人一人に声をかけながらチェックしてくれました。

委員会の子どもたちは、ちょうどよいつめの長さや洗い方をアドバイスしたり、ハンカチ、ティッシュを次はわすれないようにやさしく声をかけてくれました。チェックが終わると、担任の先生に結果を報告して、学級の子どもたちに説明してくれました。

学校全体の結果は、お昼の放送で発表しています。ご家庭のご協力もよろしくお願いします。

上学年の子どもたちの大活躍

今日は、上学年の子どもたちによる学校を支える活動を紹介します。

分団ごとに登校班を確認して、新しい班長・副班長を話し合って選びました。新班長の会議では、6年生の代表が班長として大切にしてきたことを話してくれました。新班長の子どもたちは、真剣に話を聞き、自分たちで大切にすることを話し合いました。

3月からは、新班長を中心に登下校します。がんばれ!!新班長

昼休みには、運営委員会の子どもたちが、生活よくしよう運動に取り組んでいました。トイレのスリッパがならべてあるか、廊下の正しい歩き方をしているか、あいさつを大きな声でしているかを確認しながら、自分たちがお手本となる行動をしてくれいます。部屋小を支えてくれてありがとう。

分団ごとに登校班を確認して、新しい班長・副班長を話し合って選びました。新班長の会議では、6年生の代表が班長として大切にしてきたことを話してくれました。新班長の子どもたちは、真剣に話を聞き、自分たちで大切にすることを話し合いました。

3月からは、新班長を中心に登下校します。がんばれ!!新班長

昼休みには、運営委員会の子どもたちが、生活よくしよう運動に取り組んでいました。トイレのスリッパがならべてあるか、廊下の正しい歩き方をしているか、あいさつを大きな声でしているかを確認しながら、自分たちがお手本となる行動をしてくれいます。部屋小を支えてくれてありがとう。

目指せ新記録!!長縄練習

2/3(水)のなわとび集会での発表に向けて、学年ごとに長縄とびの練習をしました。密を避けるため1・2年生と3年生は体育館、4年生以上は屋外で練習しました。

1・2年生の子どもたちは、先週よりずっと上手になりました。3・4年生は、縄を回す役目の子どもたちが、進んで声をかけてがんばっていました。

5・6年生は、自信をもって跳んでいます。たとえ誰かがつまずいても安心できる雰囲気の中で、次々と記録を更新していました。

休み時間には、今度は短なわとびの練習をする子どもの姿も見られました。体育委員が準備してくれる篠田先生手作りの練習板は大人気です。

1・2年生の子どもたちは、先週よりずっと上手になりました。3・4年生は、縄を回す役目の子どもたちが、進んで声をかけてがんばっていました。

5・6年生は、自信をもって跳んでいます。たとえ誰かがつまずいても安心できる雰囲気の中で、次々と記録を更新していました。

休み時間には、今度は短なわとびの練習をする子どもの姿も見られました。体育委員が準備してくれる篠田先生手作りの練習板は大人気です。

藤二中生徒さんによるあいさつ運動

今朝は、小中一貫教育の取組として藤二中の1・2年生の生徒さんによるあいさつ運動を行いました。

栗原校長先生はじめ引率の先生も朝早くからお越しいただき、一緒にあいさつの声をかけてくださいました。

小学校からは、運営委員会の子どもたちも協力して、一緒にあいさつ運動をすることができました。小中学生の大きなあいさつに励まされて、とてもよい一日のスタートを切ることができました。

藤二中の先生方、生徒の皆さんありがとうございました。

栗原校長先生はじめ引率の先生も朝早くからお越しいただき、一緒にあいさつの声をかけてくださいました。

小学校からは、運営委員会の子どもたちも協力して、一緒にあいさつ運動をすることができました。小中学生の大きなあいさつに励まされて、とてもよい一日のスタートを切ることができました。

藤二中の先生方、生徒の皆さんありがとうございました。

伝統と思いを引き継ぐ

今日は、6年生から5年生に鼓笛隊の指揮棒や楽器、旗を引き継ぐ式を行いました。体育館に集まった全校児童が見つめる中、6年代表から「たくさん練習してきたことや協力してきたこと」の思い出とこれからがんばってほしいとの言葉がありました。

次に、指揮、ベルリラや太鼓、シンバル、カラーガードの旗を6年生が5年生に手渡しました。引き継いだ5年生の表情が引き締まっていました。

5年代表児童からは、伝統を引き継いでがんばっていく決意が伝わってきました。感染予防から実際に演奏することができないので、運動会の様子を編集した動画を見て、どんな思いを引き継ぐのか考える時間をつくりました。

永く続いてきた部屋小の伝統が、一人一人に引き継がれた時間となりました。

次に、指揮、ベルリラや太鼓、シンバル、カラーガードの旗を6年生が5年生に手渡しました。引き継いだ5年生の表情が引き締まっていました。

5年代表児童からは、伝統を引き継いでがんばっていく決意が伝わってきました。感染予防から実際に演奏することができないので、運動会の様子を編集した動画を見て、どんな思いを引き継ぐのか考える時間をつくりました。

永く続いてきた部屋小の伝統が、一人一人に引き継がれた時間となりました。

給食のカレーは、どうやって作っているの?

1年生が、藤岡給食センターの栄養士の先生方から給食の作り方について教えていただきました。

子どもたちの大好きなカレーの作り方を例に、にんじんやじゃがいも、玉ねぎをどれくらい使っているのかたくさんの段ボール箱を見せながら説明してくださいました。

また、手作業の多い調理作業の大変さや機械を使った工夫などを資料を使って説明してくださいました。

大きな鍋でカレーを煮込むときのしゃもじ(スパテラ)や、できあがったカレーを学級ごとの食缶に取り分けるためのひしゃくを用意して、子どもたちに体験させてくださいました。

子どもたちは、調理員さんが冷たい水で作業をしていることに驚いたり、残り物が少ないと喜んでいることを知って、残さず食べようという気持ちを高めていました。

子どもたちの大好きなカレーの作り方を例に、にんじんやじゃがいも、玉ねぎをどれくらい使っているのかたくさんの段ボール箱を見せながら説明してくださいました。

また、手作業の多い調理作業の大変さや機械を使った工夫などを資料を使って説明してくださいました。

大きな鍋でカレーを煮込むときのしゃもじ(スパテラ)や、できあがったカレーを学級ごとの食缶に取り分けるためのひしゃくを用意して、子どもたちに体験させてくださいました。

子どもたちは、調理員さんが冷たい水で作業をしていることに驚いたり、残り物が少ないと喜んでいることを知って、残さず食べようという気持ちを高めていました。

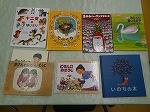

スマイルさんによる読み聞かせ

今日の朝の活動は、読み聞かせボランティア「スマイル」の皆さんによる読み聞かせでした。今日が本年度最後になるので、これまで以上に感染予防の対応をしつつ、ボランティアさんに安心してもらえるようこまめに連絡をとって実施をしました。

ボランティアさんは、子どもたちのために季節や話題にあった本を選んでくださいました。子どもたちも夢中になってお話の世界に引き込まれていました。

スマイルの皆様、大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

ボランティアさんは、子どもたちのために季節や話題にあった本を選んでくださいました。子どもたちも夢中になってお話の世界に引き込まれていました。

スマイルの皆様、大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

中学校の先輩に学ぶ~6年生~

今日は、藤岡第二中との小中一貫教育の取組として、6年生が「先輩に学ぶ」授業を行いました。ます、中学1年生の先輩方と一緒にドッヂボールをしました。久しぶりに会った先輩たちとの交流を通して、少しずつ固さがとれていきました。

事前に6年生が質問を送っていたので、説明用のプレゼンテーションを用意して丁寧に中学校生活について教えてくださいました。説明の最後には、「自分たちも再来年には中学校が一つになって、初めてのクラス替えを経験するけれど、一緒によい思い出をつくりましょう。」と励ましの言葉をかけてくださいました。

その後、もっと聞きたいことを話せるようにグループになって質問をさせてもらいました。6年生は、説明を聞きながら見通しがもてたので安心できたようです。

栗原校長先生をはじめご指導くださった川島先生、立野先生、そして親切に教えてくださった中学生の皆さん、ありがとうございました。

事前に6年生が質問を送っていたので、説明用のプレゼンテーションを用意して丁寧に中学校生活について教えてくださいました。説明の最後には、「自分たちも再来年には中学校が一つになって、初めてのクラス替えを経験するけれど、一緒によい思い出をつくりましょう。」と励ましの言葉をかけてくださいました。

その後、もっと聞きたいことを話せるようにグループになって質問をさせてもらいました。6年生は、説明を聞きながら見通しがもてたので安心できたようです。

栗原校長先生をはじめご指導くださった川島先生、立野先生、そして親切に教えてくださった中学生の皆さん、ありがとうございました。

給食委員会の活躍

給食週間では、給食委員会の子どもたちが大活躍しています。お昼の放送での献立紹介は、いつもやっている活動です。献立の紹介だけでなく、使われている食材の「体をつくる働き」「体の調子を整える働き」「エネルギーのもとになる働き」についても教えてくれています。

給食週間では、残量も調べています。片付けの際に、生活科室などで量りを使って調べています。「今日は、全部食べてあるよ。」とうれしそうに会話する姿が見られます。

給食週間では、残量も調べています。片付けの際に、生活科室などで量りを使って調べています。「今日は、全部食べてあるよ。」とうれしそうに会話する姿が見られます。

みんなで長縄とびにチャレンジ!!

今日から3回ほど朝の活動の時間を2時間目の後に移動して、学校全体で長縄を練習することにしました。2/3(水)には、練習の成果を見せ合う予定なので、各学年ごとに一生懸命練習に取り組んでいます。(1・2年生は一緒に練習して、2年生がお手本を見せてくれています。)

もっと練習したいという子どもたちは、昼休みも寒風吹きすさぶ中でも練習しています。発表の日が楽しみです。

もっと練習したいという子どもたちは、昼休みも寒風吹きすさぶ中でも練習しています。発表の日が楽しみです。

今週は、給食週間です!!

今週は、学校給食の理解を深めて、食に関心をもち、給食に対する感謝の意を表す目的で、給食週間を実施します。

給食週間では、今年度は感染症予防から集会は行わず、調理員さんや栄養士さんへの感謝の気持ちを標語にしたり、給食委員会が好きな献立のアンケートや残食量を調べたりします。今日のホームページは、各学年の配膳などの様子をお伝えします。

給食当番の子どもたちは、身じたくや手指の消毒をきちんと行ってから配膳をしています。密を避け、前向きの給食が続いていますが、新しい生活様式の一部として気をつけることができています。

給食週間では、今年度は感染症予防から集会は行わず、調理員さんや栄養士さんへの感謝の気持ちを標語にしたり、給食委員会が好きな献立のアンケートや残食量を調べたりします。今日のホームページは、各学年の配膳などの様子をお伝えします。

給食当番の子どもたちは、身じたくや手指の消毒をきちんと行ってから配膳をしています。密を避け、前向きの給食が続いていますが、新しい生活様式の一部として気をつけることができています。

校内学力テスト がんばりました!

今日は校内学力テストでした。欠席0名!!(健康管理をいつもありがとうございます)全児童で国語、算数のテストに挑みました。

2時間目の国語のテストは、聞き取り問題からスタートしました。長文の問題もありました。3時間目の算数のテストでは、最後に応用問題がありました。どの学年も集中して取り組みました。

よく分からなかった問題については、今後、みんなで解き方を考え、さらに力を付けていきます。ご家庭でも頑張った様子を聞いてみてください。

2時間目の国語のテストは、聞き取り問題からスタートしました。長文の問題もありました。3時間目の算数のテストでは、最後に応用問題がありました。どの学年も集中して取り組みました。

よく分からなかった問題については、今後、みんなで解き方を考え、さらに力を付けていきます。ご家庭でも頑張った様子を聞いてみてください。

3学期始めの委員会活動

今日は、3学期始めの委員会活動がありました。6年生にとっては活動できる最後の学期になるので、それぞれの委員会で積極的に活動する姿が見られました。

体育委員会は、体育館などのボールに空気を入れてくれました。環境委員会は、パンジーなどの花の世話をしてくれました。運営委員会は、学校をよくするための運動について話し合ってくれました。放送委員会では、みんなを楽しませる企画について話し合ってくれました。

図書委員会は、イベントについてアイディアを出し合ってくれました。保健委員会は手洗いパトロールの計画や水道の手洗い洗剤のボトル磨きをしてくれました。給食委員会は、給食委員会の取組の役割分担や配膳台掃除をしてくれました。

委員会の子どもたちの力で、部屋小が支えられていることがよくわかりました。4・5・6年生の皆さん、いつもありがとう!!

体育委員会は、体育館などのボールに空気を入れてくれました。環境委員会は、パンジーなどの花の世話をしてくれました。運営委員会は、学校をよくするための運動について話し合ってくれました。放送委員会では、みんなを楽しませる企画について話し合ってくれました。

図書委員会は、イベントについてアイディアを出し合ってくれました。保健委員会は手洗いパトロールの計画や水道の手洗い洗剤のボトル磨きをしてくれました。給食委員会は、給食委員会の取組の役割分担や配膳台掃除をしてくれました。

委員会の子どもたちの力で、部屋小が支えられていることがよくわかりました。4・5・6年生の皆さん、いつもありがとう!!

濃霧の中でも安全に登校できました

今朝は、学校周辺に立ちこめる濃霧で、とても見通しの悪い状態でした。そんな中でも立哨してくださる方々や登校班の高学年の子どもたちなどのおかげで、無事に登校することができました。

学校についてからは、普段通りに生活できました。朝の活動では、1年生は言葉の書き表し方をプリントで復習しました。2年生は、算数や漢字の問題を先生や友だちと話し合いながら考え、答えを確かめていました。3年生は、国語辞典や教科書を使って漢字を確かめていました。

学校についてからは、普段通りに生活できました。朝の活動では、1年生は言葉の書き表し方をプリントで復習しました。2年生は、算数や漢字の問題を先生や友だちと話し合いながら考え、答えを確かめていました。3年生は、国語辞典や教科書を使って漢字を確かめていました。

今週は、学習訓練週間です

学習訓練週間は、3学期がスタートした時期に合わせて「授業の約束10か条」を確認し、基本的な学習態度を身につけさせる取組です。

今日は、朝の活動の様子を紹介します。4年生では、算数の学習プリントを使って、時刻を求める復習をしていました。6年生では、やはり算数の学習プリントを使って、速さを求める復習をしていました。

5年生では、「振り返りカード」を使って、1週間の自分の目標を決めて意欲を高めていました。「1日に5回以上手を上げる。」「姿勢をよくする。」「友だちの意見を聞いてしっかり話し合う。」など、自分の学習への取組の目標が立てられていました。

今日は、朝の活動の様子を紹介します。4年生では、算数の学習プリントを使って、時刻を求める復習をしていました。6年生では、やはり算数の学習プリントを使って、速さを求める復習をしていました。

5年生では、「振り返りカード」を使って、1週間の自分の目標を決めて意欲を高めていました。「1日に5回以上手を上げる。」「姿勢をよくする。」「友だちの意見を聞いてしっかり話し合う。」など、自分の学習への取組の目標が立てられていました。

3学期のスタートです!!

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

1年間のまとめとなる3学期が始まりました。一都三県に緊急事態宣言が発令され、本県でも感染が拡大している状況です。本校では、2学期に作成した「コロナに負けない部屋小宣言」に基づいて、みんなで感染予防に努めてまいります。

始業式では、いつもより間隔をとって整列しました。校長先生からは、できていることはもちろん、できるために努力することにも「自信」をもってほしいという話がありました。また、自分のためにがんばってくれている多くの人への「感謝」を大切にして、「ありがとう」がつながる学校にしましょうとの話がありました。

2年生と5年生の児童代表の言葉では、目標をしっかりもってがんばりたいとの気持ちが伝わってきました。3学期にどのような目標を立てたかご家庭でも聞いてみてください。

1年間のまとめとなる3学期が始まりました。一都三県に緊急事態宣言が発令され、本県でも感染が拡大している状況です。本校では、2学期に作成した「コロナに負けない部屋小宣言」に基づいて、みんなで感染予防に努めてまいります。

始業式では、いつもより間隔をとって整列しました。校長先生からは、できていることはもちろん、できるために努力することにも「自信」をもってほしいという話がありました。また、自分のためにがんばってくれている多くの人への「感謝」を大切にして、「ありがとう」がつながる学校にしましょうとの話がありました。

2年生と5年生の児童代表の言葉では、目標をしっかりもってがんばりたいとの気持ちが伝わってきました。3学期にどのような目標を立てたかご家庭でも聞いてみてください。

昼休みもみんななかよし

昼休みの校庭では、子どもたちが楽しく遊んでいます。一輪車や長縄、サッカーで遊ぶ子もいれば、異なる学年の子どもたちが一緒にブランコ遊びやタイヤおにをしています。

昇降口では、6年生のお兄さんに縄跳びを教えてもらいと1年生が集まってきていました。「何を教えてほしい。」とお兄さんが聞くと、1年生が声をそろえて「二重跳び!!」と言っています。お兄さんがやさしく、手首の使い方から教えてくれました。

寒さに負けず、元気いっぱいやさしさいっぱいの子どもたちです。

昇降口では、6年生のお兄さんに縄跳びを教えてもらいと1年生が集まってきていました。「何を教えてほしい。」とお兄さんが聞くと、1年生が声をそろえて「二重跳び!!」と言っています。お兄さんがやさしく、手首の使い方から教えてくれました。

寒さに負けず、元気いっぱいやさしさいっぱいの子どもたちです。

学校にサンタクロースが・・・

今日は、クリスマス・イブです。図書室には、かわいいサンタさんが冬休み特別貸出に来る子どもたちを出迎えてくれています。

本を借りに来た子どもたちは、サンタさんになかなか気づきませんが、気づくと「サンタさんがいる!!」「かわいい!!」と笑顔になります。

サンタさんは、本の陰でこっそりと隠れていたり、図書室の入口になわばしごを作って登っています。学校のあちこちにあるツリーを目指して、プレゼントを届けに行く途中なのかもしれませんね。

コロナに負けずがんばっている子どもたちに「メリー・クリスマス」とささやいてくれているようです。

本を借りに来た子どもたちは、サンタさんになかなか気づきませんが、気づくと「サンタさんがいる!!」「かわいい!!」と笑顔になります。

サンタさんは、本の陰でこっそりと隠れていたり、図書室の入口になわばしごを作って登っています。学校のあちこちにあるツリーを目指して、プレゼントを届けに行く途中なのかもしれませんね。

コロナに負けずがんばっている子どもたちに「メリー・クリスマス」とささやいてくれているようです。

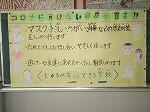

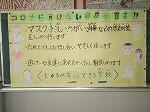

コロナに負けない部屋小の取組

運営委員会の子どもたちがまとめてくれた「コロナに負けない部屋小宣言」をもとに、活発に活動しています。

お昼の放送で、宣言文を全校児童に呼びかけました。宣言文の掲示物を作って、児童昇降口に掲示しました。

新旧の校舎をつなぐ通路にある人権コーナーには、各学年の子どもたちが大切にしたいことや自分にできることを書いた宣言が掲示してあります。

冬休みになってもご家庭で、この宣言を大切にして生活してくれると信じています。

お昼の放送で、宣言文を全校児童に呼びかけました。宣言文の掲示物を作って、児童昇降口に掲示しました。

新旧の校舎をつなぐ通路にある人権コーナーには、各学年の子どもたちが大切にしたいことや自分にできることを書いた宣言が掲示してあります。

冬休みになってもご家庭で、この宣言を大切にして生活してくれると信じています。

保健委員会の清潔チェック

登校後すぐに保健委員会の子どもたちによる清潔チェックを行いました。ハンカチやティッシュを持っているか、つめを切っているかを確認します。

高学年のお兄さん、お姉さんに確認してもらって、ほめてもらえるので、低学年の子どもたちもうれしそうです。

ハンカチやティッシュなどは、基本的な生活習慣でもあり、感染症予防のためにも重要なので、ご家庭のご支援をよろしくお願いいたします。

高学年のお兄さん、お姉さんに確認してもらって、ほめてもらえるので、低学年の子どもたちもうれしそうです。

ハンカチやティッシュなどは、基本的な生活習慣でもあり、感染症予防のためにも重要なので、ご家庭のご支援をよろしくお願いいたします。

寒さに負けない登校班

日に日に寒さが増しているように感じます。今朝はプールの水も凍っていました。そんな寒さに負けず、子どもたちはがんばって登校しています。朝の服装も暖かいものに変わってきました。まず、7時35分頃に西部方面の子どもたちを乗せたスクールバスが到着します。その後、7時55分頃までに全員登校しています。

班長さんを先頭にきちんと一列で歩いています。信号を渡る班は、必ず手を上げて横断し、停まってくださった車に向かって一礼しています。また、学校の敷地に入っても、列を崩さないところは、本校児童のすばらしいところです。

班長さんを先頭にきちんと一列で歩いています。信号を渡る班は、必ず手を上げて横断し、停まってくださった車に向かって一礼しています。また、学校の敷地に入っても、列を崩さないところは、本校児童のすばらしいところです。

音楽室から響く「歓喜の歌」

4年生が、音楽の時間に「お楽しみ音楽をしよう」として、ベートーヴェンの交響曲第九番「歓喜の歌」を合奏しました。今日は、ピアノやアコーディオン、木琴、ベルリラ、小太鼓など、いろいろな楽器に触れられるように自分で楽器を選んで楽しく合奏しました。

子どもたちは、楽器を変えたり、テンポを変えたりしながら合奏し、表情が歓びに満ちていました。年末のこの時期、歓びに満ちた新たな世界へと誘うこの曲は、ぴったりでした。

子どもたちは、楽器を変えたり、テンポを変えたりしながら合奏し、表情が歓びに満ちていました。年末のこの時期、歓びに満ちた新たな世界へと誘うこの曲は、ぴったりでした。

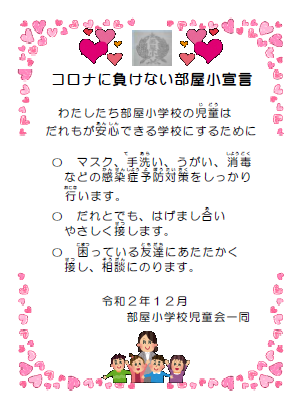

コロナに負けない部屋小宣言ができました!!

これまでお伝えしてきたように校内人権週間を通して、学級ごとに「誰もが安心できる学校」になるためにできることを話し合ってきました。

それぞれの学級で出された意見をもとに、運営委員会の子どもたちが、学校全体で取り組むことをまとめてくれました。

運営委員会での話合いは、とても熱心に行われ、部屋小宣言がまとまったときは、だれともなく自然に拍手が起こりました。担当の柏原先生も感動したそうです。

では、子どもたちの思いがつまった「コロナに負けない部屋小宣言」を紹介します。宣言は、3つの決意にまとめられました。

・ マスク、手洗い、うがい、消毒などの感染症予防対策をしっかり行います。

・ だれとでも、はげまし合い、やさしく接します。

・ 困っている友達にあたたかく接し、相談にのります。

今後は、各学級で子どもたちが書いたカードを掲示したり、児童会だよりや放送を使って呼びかけたりするなど運営委員会の子どもたちは意欲的に活動してくれます。

この画像では、宣言文が見えにくいと思いますが、保護者の皆様には、来週人権だよりとしてくわしくお伝えしたいと思います。

それぞれの学級で出された意見をもとに、運営委員会の子どもたちが、学校全体で取り組むことをまとめてくれました。

運営委員会での話合いは、とても熱心に行われ、部屋小宣言がまとまったときは、だれともなく自然に拍手が起こりました。担当の柏原先生も感動したそうです。

では、子どもたちの思いがつまった「コロナに負けない部屋小宣言」を紹介します。宣言は、3つの決意にまとめられました。

・ マスク、手洗い、うがい、消毒などの感染症予防対策をしっかり行います。

・ だれとでも、はげまし合い、やさしく接します。

・ 困っている友達にあたたかく接し、相談にのります。

今後は、各学級で子どもたちが書いたカードを掲示したり、児童会だよりや放送を使って呼びかけたりするなど運営委員会の子どもたちは意欲的に活動してくれます。

この画像では、宣言文が見えにくいと思いますが、保護者の皆様には、来週人権だよりとしてくわしくお伝えしたいと思います。

3年生の食に関する指導

3年生では、養護教諭と栄養士の先生による食に関する授業を行いました。今日は「おやつのたべかたをかんがえよう」という内容でした。

まず、おやつを食べ過ぎたり、偏った食べ方をしたりすると、どんな問題が起こるか話し合いました。

子どもたちは、栄養のバランスや体調を崩すことにつながるという考えが出されて、普段から関心があることがわかりました。

次に、どのような食べ方をすればよいのか、健康の観点や栄養の観点から説明を聞きました。

子どもたちの感想を読むと、「量や組み合わせに気を付けて食べる。」「晩ご飯の2時間前に食べるようにしたい。」「甘い物ばかり食べないようにする。」などが書かれていました。お家でもよく話し合ってみてください。

まず、おやつを食べ過ぎたり、偏った食べ方をしたりすると、どんな問題が起こるか話し合いました。

子どもたちは、栄養のバランスや体調を崩すことにつながるという考えが出されて、普段から関心があることがわかりました。

次に、どのような食べ方をすればよいのか、健康の観点や栄養の観点から説明を聞きました。

子どもたちの感想を読むと、「量や組み合わせに気を付けて食べる。」「晩ご飯の2時間前に食べるようにしたい。」「甘い物ばかり食べないようにする。」などが書かれていました。お家でもよく話し合ってみてください。

みんなで落ち葉清掃

部屋小学校は、木々に囲まれた自然豊かな環境があります。夏は木陰となり、秋は木の実や落ち葉が子どもたちの教材になっています。

しかし、たくさんの落ち葉を片付けるのは、とても大変です。今日は清掃の時間に児童と教職員全員で、落ち葉清掃を行いました。

1・2年生は、校庭の石を拾いました。3年生以上は、あちこちにたまっている落ち葉を片付けました。

子どもたちは、よく働きました。袋がいっぱいになるまで集めたものが、20袋ぐらい集まりました。

しかし、たくさんの落ち葉を片付けるのは、とても大変です。今日は清掃の時間に児童と教職員全員で、落ち葉清掃を行いました。

1・2年生は、校庭の石を拾いました。3年生以上は、あちこちにたまっている落ち葉を片付けました。

子どもたちは、よく働きました。袋がいっぱいになるまで集めたものが、20袋ぐらい集まりました。

1年生の楽しいおみせやさんごっこ

1年生が、国語の「ものの名まえ」の学習で、おみせやさんごっこをしました。自分たちが知っているお店や品物の名前をもとに、いろいろなお店を考えました。子どもたちは、花屋、洋服屋、靴屋、本屋、おもちゃ屋、文房具屋、ベーカリーの店員になって、自分たちで作った品物カードを売りました。

これまでに、お店の人とお客さんの話し方を練習してきたので、「いらっしゃいませ。」「〇〇をください。」「はい、どうぞ。」など言葉のやりとりを楽しんでいました。

これまでに、お店の人とお客さんの話し方を練習してきたので、「いらっしゃいませ。」「〇〇をください。」「はい、どうぞ。」など言葉のやりとりを楽しんでいました。

5・6年生のなわとび練習

5・6年生が体育の時間になわとびの練習をしました。久しぶりの練習なので、手首の使い方や姿勢の大切さなど丁寧に確認しながらの授業でした。

体が温まってきたので、あやとびや二重とびなどに挑戦しました。5・6年生は、基本が身についているのでとても上手です。

去年までは、二重とびが苦手だった子も家でも練習してきたので、自信をもってとぶ姿も見られました。今年も目標をもって練習に取り組んでいこうとする意欲が高まっています。

体が温まってきたので、あやとびや二重とびなどに挑戦しました。5・6年生は、基本が身についているのでとても上手です。

去年までは、二重とびが苦手だった子も家でも練習してきたので、自信をもってとぶ姿も見られました。今年も目標をもって練習に取り組んでいこうとする意欲が高まっています。

3・4年生~跳び箱に挑戦!!

3・4年生~跳び箱に挑戦!!

本日の3時間目、3・4年生は体育館で跳び箱を行いました。

長い跳び箱を横向きに置き、足を広げずしゃがむような姿勢で跳び越す「腕立て閉脚跳び」に挑戦します。まずは準備体操をしっかり行い、1段の跳び箱から2段、3段・・・8段と用意し、自分に合った跳び箱を選んで跳び始めます。跳び終わった児童は、マットがずれないよう押さえたり友達にアドバイスしたり、協力して練習に取り組みました。

寒い体育館の中でも、児童は次々と跳び箱に挑戦し、元気いっぱいです。

長い跳び箱を横向きに置き、足を広げずしゃがむような姿勢で跳び越す「腕立て閉脚跳び」に挑戦します。まずは準備体操をしっかり行い、1段の跳び箱から2段、3段・・・8段と用意し、自分に合った跳び箱を選んで跳び始めます。跳び終わった児童は、マットがずれないよう押さえたり友達にアドバイスしたり、協力して練習に取り組みました。

寒い体育館の中でも、児童は次々と跳び箱に挑戦し、元気いっぱいです。

スマイルさんによる読み聞かせ

今日の朝の活動は、ボランティアの「スマイル」さんによる読み聞かせです。

ボランティアの皆さんは、季節や子どもたちの学年に合わせて、本を選んでくださっています。クリスマスや干支にちなんだ本や、心にじんわりしみてくる本を読んでくださいました。

巧みな語り口に引き込まれて、子どもたちはお話の世界に聞き入っていました。

スマイルの皆様には、朝早くからご協力いただきありがとうございました。

ボランティアの皆さんは、季節や子どもたちの学年に合わせて、本を選んでくださっています。クリスマスや干支にちなんだ本や、心にじんわりしみてくる本を読んでくださいました。

巧みな語り口に引き込まれて、子どもたちはお話の世界に聞き入っていました。

スマイルの皆様には、朝早くからご協力いただきありがとうございました。

人権週間の取組②~1・2・3年生への指導~

昨日に引き続き、人権週間の取組の様子を紹介します。今日は、1~3年生が朝の活動の時間に、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別のない安心できる学校づくりについて話し合いました。

5年生の授業と同じように、もしも自分が感染したらどんな気持ちになるか考え、不安な気持ちがあると、感染した人を避けようとしたり、悪口を言ってしまうなどの偏見や差別につながることを知りました。

そして、安心できる学校にするためにどんなことをすればよいか話し合いました。

感染予防をしっかりすることだけでなく、やさしくしたり、励ましたりできることの大切さを感じていました。

最後に、一人一人が大切にしたいことをハート型の紙に書きました。この紙はあとで人権コーナーに掲示して、お互いを尊重できるようにします。

5年生の授業と同じように、もしも自分が感染したらどんな気持ちになるか考え、不安な気持ちがあると、感染した人を避けようとしたり、悪口を言ってしまうなどの偏見や差別につながることを知りました。

そして、安心できる学校にするためにどんなことをすればよいか話し合いました。

感染予防をしっかりすることだけでなく、やさしくしたり、励ましたりできることの大切さを感じていました。

最後に、一人一人が大切にしたいことをハート型の紙に書きました。この紙はあとで人権コーナーに掲示して、お互いを尊重できるようにします。

人権週間の取組①~あなたならどうする?~

今週は、校内人権週間です。今年は、「みんなが安心して生活できる学校にしよう」というテーマで、学校全体で人権教育を進めています。

現在、感染者や医療従事者等に対して新型コロナウイルス感染症に関わる様々な偏見や差別という人権問題が起こっています。先日の教職員研修では、偏見や差別が、病気への不安から起こることを学びました。

そこで、今年の人権週間では、子どもたちが抱えている不安や悩みに向き合い、しっかりと受け止めながら、そのような不安や悩みを解消し、偏見や差別を生まない人権感覚や人権意識を育てることを目標としました。

今日は、5年生が学級活動の時間に、みんなが安心できる学校にするために何をしたらよいか話し合いました。

まず、もし、自分が感染したらどんな気持ちになるか考えました。子どもたちは、「不安になる。」「どうして感染したのか。」「みんなに迷惑をかけてしまう。」などと考えていました。

次に、このような病気への不安から逃れるために人間は誰かのせいにしたりするなどの偏見や差別を起こしてしまうことや、偏見や差別を恐れて治療に後ろ向きな気持ちになることが「負のスパイラル」になるとの説明を聞きました。子どもたちからは「そうだったのか」「差別をなくしたい」などのつぶやきが聞こえました。

さらに、もし感染しても不安にならず、安心できる学校にするために何をしたらよいか話し合いました。「感染予防をしっかりする」「励まし合う」「やさしくする」などの意見が出されました。

最後に、自分ができることは何か考えて授業が終わりました。教職員と子どもたちで力を合わせ、お互いの不安を受け止め、安心できる学校にしていきたいと思います。

現在、感染者や医療従事者等に対して新型コロナウイルス感染症に関わる様々な偏見や差別という人権問題が起こっています。先日の教職員研修では、偏見や差別が、病気への不安から起こることを学びました。

そこで、今年の人権週間では、子どもたちが抱えている不安や悩みに向き合い、しっかりと受け止めながら、そのような不安や悩みを解消し、偏見や差別を生まない人権感覚や人権意識を育てることを目標としました。

今日は、5年生が学級活動の時間に、みんなが安心できる学校にするために何をしたらよいか話し合いました。

まず、もし、自分が感染したらどんな気持ちになるか考えました。子どもたちは、「不安になる。」「どうして感染したのか。」「みんなに迷惑をかけてしまう。」などと考えていました。

次に、このような病気への不安から逃れるために人間は誰かのせいにしたりするなどの偏見や差別を起こしてしまうことや、偏見や差別を恐れて治療に後ろ向きな気持ちになることが「負のスパイラル」になるとの説明を聞きました。子どもたちからは「そうだったのか」「差別をなくしたい」などのつぶやきが聞こえました。

さらに、もし感染しても不安にならず、安心できる学校にするために何をしたらよいか話し合いました。「感染予防をしっかりする」「励まし合う」「やさしくする」などの意見が出されました。

最後に、自分ができることは何か考えて授業が終わりました。教職員と子どもたちで力を合わせ、お互いの不安を受け止め、安心できる学校にしていきたいと思います。

あきのおもちゃのお店屋さん

1年生が、生活科の時間に秋の木の実や落ち葉を使ったおもちゃを作りました。今日は、お互いに作ったおもちゃを遊べるようにお店屋さんになりました。

どんぐりや松ぼっくりなどをつけた冠をかぶって、それぞれのコーナーで遊びました。

工夫して作ったけん玉やコマ、やじろべえなどで遊んだり、まと入れやおみくじを楽しんだりできました。自分たちのコーナーでの遊び方がきちんと考えてあり、説明を書いた紙を読めばわかるようになっていました。説明する力も発揮されていました。

どんぐりや松ぼっくりなどをつけた冠をかぶって、それぞれのコーナーで遊びました。

工夫して作ったけん玉やコマ、やじろべえなどで遊んだり、まと入れやおみくじを楽しんだりできました。自分たちのコーナーでの遊び方がきちんと考えてあり、説明を書いた紙を読めばわかるようになっていました。説明する力も発揮されていました。

どうして明かりがつくのかな?

3年生が理科の時間に豆電球を使った実験をしてきました。電池と豆電球で回路がつながると明かりがつくことがわかりました。

そこで、今日は理科を担当している佐藤先生手作りの実験キットを使って、学習したことを応用する実験をしました。

ねんどケースのような箱には、金属製の6つのボルトがついています。6つのうち2組だけ箱の中でつながっています。どれがつながっているのか外からは見えません。

子どもたちは、「面白い!!」と、一生懸命協力しながら調べました。

配線を変えたものが7種類も用意してあるので、1つ解決するとすぐに別の箱を調べていました。中身がわからないブラックボックスでも、この実験を通して中の配線がわかるようになって、子どもたちは大満足でした。

そこで、今日は理科を担当している佐藤先生手作りの実験キットを使って、学習したことを応用する実験をしました。

ねんどケースのような箱には、金属製の6つのボルトがついています。6つのうち2組だけ箱の中でつながっています。どれがつながっているのか外からは見えません。

子どもたちは、「面白い!!」と、一生懸命協力しながら調べました。

配線を変えたものが7種類も用意してあるので、1つ解決するとすぐに別の箱を調べていました。中身がわからないブラックボックスでも、この実験を通して中の配線がわかるようになって、子どもたちは大満足でした。

給食のメニューを考えたよ!!

6年生が、家庭科の時間に藤岡給食センターの須藤先生の指導を受けて、2月の給食のためのメニューを考えました。

須藤先生から、食品の3つの栄養の働きなどを説明していただき、献立に主食、主菜、副菜があり、それぞれに栄養の働きと関係があることを知りました。

メニューを考える上での注意を聞いて、まずはメニューのテーマを決めることにしました。「困っている生産者の人の役に立つ」「健康になれる」「世界の料理」「牛LOVE」などグループごとに工夫したテーマが出されました。

みんなで共通点やよいところを話し合い、テーマを決定しました。決まったテーマは・・・・・「旬・ザ・ワールドin栃木」です!!

栃木県産の旬な食材を使って、世界の料理を楽しめることにしました。さて、どんな献立になるのか楽しみですね。

須藤先生から、食品の3つの栄養の働きなどを説明していただき、献立に主食、主菜、副菜があり、それぞれに栄養の働きと関係があることを知りました。

メニューを考える上での注意を聞いて、まずはメニューのテーマを決めることにしました。「困っている生産者の人の役に立つ」「健康になれる」「世界の料理」「牛LOVE」などグループごとに工夫したテーマが出されました。

みんなで共通点やよいところを話し合い、テーマを決定しました。決まったテーマは・・・・・「旬・ザ・ワールドin栃木」です!!

栃木県産の旬な食材を使って、世界の料理を楽しめることにしました。さて、どんな献立になるのか楽しみですね。

お昼休みは楽しい共遊

今日は、清掃なしのロング昼休みでした。異学年で一緒に遊べるように分団ごとに集まって遊びました。それぞれ何をして遊ぶか話し合ったのですが、どの分団もケイどろや氷おになどのおにごっこ遊びになりました。

部屋小の子どもたちは、追いかけるのも追いかけられるのも大好きです。オニになりたい子どもがたくさんいます。

高学年の子どもは、オニになると低学年や走るのが苦手な子にはゆっくり追いかけてくれます。走るのが得意な子は、全力で追いかけてくれました。相手に合わせて遊んでくれる頼もしさが見られました。

遊び終わったあとは、みんなで感想を話し合いました。どの子も楽しい気持ちになれた時間でした。

部屋小の子どもたちは、追いかけるのも追いかけられるのも大好きです。オニになりたい子どもがたくさんいます。

高学年の子どもは、オニになると低学年や走るのが苦手な子にはゆっくり追いかけてくれます。走るのが得意な子は、全力で追いかけてくれました。相手に合わせて遊んでくれる頼もしさが見られました。

遊び終わったあとは、みんなで感想を話し合いました。どの子も楽しい気持ちになれた時間でした。

先生たちの人権感覚を磨く

昨日の放課後、人権教育について先生たちの研修を行いました。講師は、下都賀教育事務所ふれあい学習課の磯先生にお願いしました。

今回は、「あなたならどうしますか?~新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について考えよう~」というテーマで研修しました。

はじめに、誰に対してどのような偏見や差別が起こっているかについて、新聞記事などから実態を知りました。

次に、自分や家族が感染したらどんな不安や悩みをもつか話し合いました。理想ではなく、自分が当事者になったときの不安や悩みの大きさを理解することの大切さがわかりました。

そして、目に見えない不安を抱えると、その不安を取り除くために偏見や差別を起こしてしまう「負のスパイラル」に陥りやすいことや、正しい知識や人権感覚・人権意識によって、安心できるようになることを学びました。

来週からの校内人権週間でも、子どもたちに「みんなが安心できる学校づくり」について話し合ってもらう予定です。

これからも、我々教職員一同、人権感覚・人権意識を高めてまいります。

今回は、「あなたならどうしますか?~新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について考えよう~」というテーマで研修しました。

はじめに、誰に対してどのような偏見や差別が起こっているかについて、新聞記事などから実態を知りました。

次に、自分や家族が感染したらどんな不安や悩みをもつか話し合いました。理想ではなく、自分が当事者になったときの不安や悩みの大きさを理解することの大切さがわかりました。

そして、目に見えない不安を抱えると、その不安を取り除くために偏見や差別を起こしてしまう「負のスパイラル」に陥りやすいことや、正しい知識や人権感覚・人権意識によって、安心できるようになることを学びました。

来週からの校内人権週間でも、子どもたちに「みんなが安心できる学校づくり」について話し合ってもらう予定です。

これからも、我々教職員一同、人権感覚・人権意識を高めてまいります。

最後まで頑張り抜いた持久走記録会

今日は気温が上がらず寒い一日でしたが、部屋小学校の校庭は、子どもたちの元気でいっぱいでした。

今年は、保護者の方の参観はご遠慮いただき、持久走記録会として、体育の時間を使って練習の成果を確認することにしました。

2時間目は、1・3・5年生、3時間目は、2・4・6年生が記録をとりました。子どもたちは、これまでの練習以上にがんばりました。無理なく自分に合った走り方を意識して最後まで走りきることができました。

何よりもうれしく思えたのは、他の学年の子どもが走っているときに、大きな声で応援する姿が見られたことです。自分ががんばったと思える子は、誰に対してもそのがんばりを認められるようになることを教えられた気がしました。

今年は、保護者の方の参観はご遠慮いただき、持久走記録会として、体育の時間を使って練習の成果を確認することにしました。

2時間目は、1・3・5年生、3時間目は、2・4・6年生が記録をとりました。子どもたちは、これまでの練習以上にがんばりました。無理なく自分に合った走り方を意識して最後まで走りきることができました。

何よりもうれしく思えたのは、他の学年の子どもが走っているときに、大きな声で応援する姿が見られたことです。自分ががんばったと思える子は、誰に対してもそのがんばりを認められるようになることを教えられた気がしました。

鼓笛の伝統を引き継ぐ

昨日から6年生が、5年生の鼓笛の練習でアドバイスをしてくれています。体育館では指揮やガードの練習をしています。指揮の仕方やフラッグの回し方を丁寧に教えてくれています。

音楽室では、太鼓やシンバルを練習しています。楽譜を見ながらリズムの取り方を教えてくれています。図工室ではベルリラの練習です。6年生がお手本を示したり、一緒に演奏したりしてくれています。

自分たちも先輩から教わったことを思い出しながら、鼓笛の伝統だけでなく「優しさ」も引き継がれています。

音楽室では、太鼓やシンバルを練習しています。楽譜を見ながらリズムの取り方を教えてくれています。図工室ではベルリラの練習です。6年生がお手本を示したり、一緒に演奏したりしてくれています。

自分たちも先輩から教わったことを思い出しながら、鼓笛の伝統だけでなく「優しさ」も引き継がれています。

登下校を見守ってくださる方への感謝の会

12月に入り、朝夕の寒さが少しずつ増してきました。今日は、寒い日も暑い日も子どもたちの安全のためにお力添えいただいている方々をお招きして感謝の会を行いました。

交通指導員の飯塚さん、部屋駐在所の大出さん、スクールガードリーダーの田中さん、スクールバス運転手の五百部さんに感謝の気持ちを込めて代表の作文を読んだり、お手紙を渡したりすることができました。

大出さんからは、危険から身を守るための「いかのおすし」のことや道路でのゆずりあいの大切さ、信号は青でも必ず確認することなどをお話しいただきました。

校長先生からは、毎日みんなのことを大切に思って守ってくださる方々の気持ちを考えて、あいさつすることや一人一人が交通ルールを守ることが感謝を表すことになるとの話がありました。

これからも、地域や保護者の皆様に感謝しながら安全に登下校していきます。

交通指導員の飯塚さん、部屋駐在所の大出さん、スクールガードリーダーの田中さん、スクールバス運転手の五百部さんに感謝の気持ちを込めて代表の作文を読んだり、お手紙を渡したりすることができました。

大出さんからは、危険から身を守るための「いかのおすし」のことや道路でのゆずりあいの大切さ、信号は青でも必ず確認することなどをお話しいただきました。

校長先生からは、毎日みんなのことを大切に思って守ってくださる方々の気持ちを考えて、あいさつすることや一人一人が交通ルールを守ることが感謝を表すことになるとの話がありました。

これからも、地域や保護者の皆様に感謝しながら安全に登下校していきます。

今日から清掃週間です

いよいよ11月も今日で終わります。令和2年もあと一月を残すばかりとなりました。

今週は、ちょっと早めの大掃除として清掃週間となります。今日は、すす払いほうきを使って、天井や高いところの窓も掃除しました。

もちろん、普段と同じ掃除もしっかりやりました。水が冷たくても水道や床ふきもしっかりやっています。校庭の落ち葉拾いもがんばりました。

今週は、ちょっと早めの大掃除として清掃週間となります。今日は、すす払いほうきを使って、天井や高いところの窓も掃除しました。

もちろん、普段と同じ掃除もしっかりやりました。水が冷たくても水道や床ふきもしっかりやっています。校庭の落ち葉拾いもがんばりました。

6年算数「拡大図と縮図」

6年生の算数の授業を指導力向上研修として他の学年の先生方が参観しました。今日は、単元の中でも、生活と結びつきの強い「縮尺」を学習しました。

特に、15万分の1で作成された沖縄県の地図上の長さをもとに、実際の長さを求める問題では、友達同士で話し合い、あきらめずに解決しようとする姿が見られました。

特に、15万分の1で作成された沖縄県の地図上の長さをもとに、実際の長さを求める問題では、友達同士で話し合い、あきらめずに解決しようとする姿が見られました。

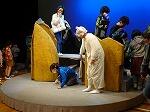

「あらしのよるに」の演劇に感動!!

今日は、劇団らくりん座の皆様による演劇「あらしのよるに」を鑑賞しました。少人数になるように午前中は1~3年生、午後は4~6年生に分かれて2回公演をしてくださいました。

1~3年生の子どもたちは、先に演じてもらった「たぬきときつねがだまされた?」で大笑い!!舞台が暗くなり、カミナリの音が響く中いよいよ「あらしのよるに」が始まりました。おおかみのガブとやぎのメイの熱演にグイグイ引き込まれていきました。代表によるお礼の言葉の後は、特別にセットの上に上がる体験もさせてもらいました。

4~6年生は、原作の本を読んでいる子どもも多くいましたが、ユーモラスな場面では笑い、スリルのある場面では、まるで劇の中にいるように見入っていました。

ラストのガブとメイに感動した子どもも多く見られました。

劇団らくりん座の皆様には、遠方からしかも早朝よりご準備いただき、感染症予防もお気遣いいただきありがとうございました。

1~3年生の子どもたちは、先に演じてもらった「たぬきときつねがだまされた?」で大笑い!!舞台が暗くなり、カミナリの音が響く中いよいよ「あらしのよるに」が始まりました。おおかみのガブとやぎのメイの熱演にグイグイ引き込まれていきました。代表によるお礼の言葉の後は、特別にセットの上に上がる体験もさせてもらいました。

4~6年生は、原作の本を読んでいる子どもも多くいましたが、ユーモラスな場面では笑い、スリルのある場面では、まるで劇の中にいるように見入っていました。

ラストのガブとメイに感動した子どもも多く見られました。

劇団らくりん座の皆様には、遠方からしかも早朝よりご準備いただき、感染症予防もお気遣いいただきありがとうございました。

チューリップの球根を植えました

環境委員会の子どもたちが、保護司会の皆様からいただいたチューリップの球根を植えました。これから寒い冬を土の中で過ごし、春になったらきれいな花を咲かせてくれると思います。

保護司会の皆様には、一緒に作業も手伝っていただきました。ありがとうございました。

保護司会の皆様には、一緒に作業も手伝っていただきました。ありがとうございました。

3年生がイチゴ農家の見学に行きました!!

3年生が、社会科の学習としてイチゴ農家の佐山さんのビニルハウスを見学させていただきました。本来ならば5月に見学する予定でしたが、臨時休業のため延期していた取組です。

佐山さんからハウスでの栽培についてくわしく説明を聞くことができました。子どもたちは、ハウスの中が暖かいことにびっくりです。ミツバチを使っていることも教えていただきました。

収穫は、これからが忙しくなることや外国にも出荷していること、スカイベリーやミルキーベリーなどの種類があることなどについてたくさん学ぶことができました。

最後は、とっておきのイチゴをごちそうになって大満足でした。

佐山さんお忙しい中親切にしていただきありがとうございました。

佐山さんからハウスでの栽培についてくわしく説明を聞くことができました。子どもたちは、ハウスの中が暖かいことにびっくりです。ミツバチを使っていることも教えていただきました。

収穫は、これからが忙しくなることや外国にも出荷していること、スカイベリーやミルキーベリーなどの種類があることなどについてたくさん学ぶことができました。

最後は、とっておきのイチゴをごちそうになって大満足でした。

佐山さんお忙しい中親切にしていただきありがとうございました。

1年国語「ともだちのこと しらせよう」

1年生が、国語の時間に友達の「いちばん楽しいこと」を聞いて、それを学級のみんなに紹介する学習をしています。

今日は、2人組のペアになって、お互いに質問し、聞いたことをメモに書く学習をしました。

はじめに、友達の楽しいことを聞きながら、うなずいたり、「いつ」「だれと」などの質問をしたりすることができました。

次に、聞いたことを思い出しながらメモを書きました。思い出せないところを助け合って書きあげるなど微笑ましい姿が見られました。

今後は、みんなに紹介するための文を書くことにチャレンジしていきます!!

今日は、2人組のペアになって、お互いに質問し、聞いたことをメモに書く学習をしました。

はじめに、友達の楽しいことを聞きながら、うなずいたり、「いつ」「だれと」などの質問をしたりすることができました。

次に、聞いたことを思い出しながらメモを書きました。思い出せないところを助け合って書きあげるなど微笑ましい姿が見られました。

今後は、みんなに紹介するための文を書くことにチャレンジしていきます!!

4年生の車椅子体験

4年生が総合的な学習の時間で、藤岡社会福祉協議会の方に教わって車椅子体験をしました。

はじめに、車椅子のブレーキなどの使い方や介助の仕方を教わりました。次に、散歩をするときに気を付けることとして、ゆっくり押すことや段差や坂道での押し方を体験しました。

介助するときは、乗っている人によく話しかけて、安心してもらうことを教わったので、「段差がありますよ。」「ゆっくりおりますよ。」などの声をかけながら練習することができました。

体験した感想では、「思ったより難しかった。」「乗っているときに不安になるので、声をかけてもらえるとうれしかった。」などの気づきがありました。

社会福祉協議会の皆様、わかりやすく丁寧な説明をありがとうございました。

はじめに、車椅子のブレーキなどの使い方や介助の仕方を教わりました。次に、散歩をするときに気を付けることとして、ゆっくり押すことや段差や坂道での押し方を体験しました。

介助するときは、乗っている人によく話しかけて、安心してもらうことを教わったので、「段差がありますよ。」「ゆっくりおりますよ。」などの声をかけながら練習することができました。

体験した感想では、「思ったより難しかった。」「乗っているときに不安になるので、声をかけてもらえるとうれしかった。」などの気づきがありました。

社会福祉協議会の皆様、わかりやすく丁寧な説明をありがとうございました。