文字

背景

行間

学校ニュース

農園にいたのは…。

先日の生活科での草むしり。

実はこの日、2年生の農園である生きものが目撃されました。

いつも見るものよりも大きいコオロギです!

「コオロギ、つかまえてみたいなあ」

「教室で飼ってみたいな」

「オスとメスどっちかなあ」

興味や疑問を持った人が、クラス全員に「コオロギの研究」をしてみたいと提案したところ、みんなでやってみよう!ということになりました。

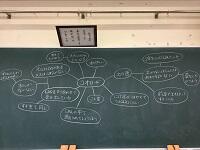

まずは実際につかまえる前に、コオロギについて知っていることを黒板に書き出してみました。

次に、出てきた内容の中で「はっきりしていること」と「はっきりしないこと」に分けてみました。

意外と、本当のところはどうなのかはっきりしていないことに気付きました。

新たな疑問もどんどん出てきます。

「コオロギのオスとメスのちがいってどうなってるの?」

「何で茶色なの?」

「コオロギって何種類くらいいるの?」

「どうやって走ってるの?」

「なぜ秋にたくさん見かけるの?冬や春はどうしているの?」

「どうやって生まれてくるの?」

「どんな場所が好きなの?」

「何を食べているの?」

「どうやって音をだしているの?」

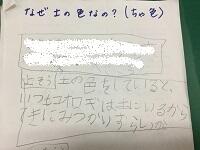

「はっきりしないこと」に注目して、自分が一番調べてみたいことを選び、全員で手分けして研究していくことになりました。

まずは予想を立てました。

今までの経験などを生かして、「こうだから、こうなんじゃない?」と意見を交わし合い、一生懸命考えていました。

予想を立てた後、図書室の本で調べてみることにしました。

この本もいいかもね、図書室の中島先生も一緒に探してくれました。

今まで知らなかったことがたくさん。驚きがいっぱいです!

写真を見ながら気付いたことを伝え合ったり、分かったことは積極的にメモしていきます。

「つかまえて実際に観察するのは、住みやすい場所や食べるものが分かってからのがいいと思います。」という全員の優しい意見で、まだ観察はしていません。

まずは過ごしやすい場所作りをしてあげたいですね。