文字

背景

行間

学校ニュース

カテゴリ:5年生

植物の成長に必要なもの

せっかく発芽した植物をさらに大きく育てたい!!

そのためには何が必要なの?

「肥料あり」と「肥料なし」、「日光あり」と「日光なし」に分けて、比較実験開始!

左:肥料あり 右:肥料なし

「肥料ありの方が、葉が大きいね。」

「葉の色も肥料ありの方が、緑が濃いよ。」

左:日光に当てたもの 右:日光に当てなかったもの

「うわ~、なんだこりゃ!成長の仕方が全然違う!」

「先生、右はトウモロコシですか?」

いえ、両方ともインゲンマメです。

「日光なしの方は、葉も小さくて、色も薄い。」

「葉が黄色いのは、キャベツの葉の内側っぽくない?」

「あぁ!、キャベツの内側の葉は、日光に当たってないものね。」

↑身近な生活につなげて、考えを広げています。すばらしい!

「でも、くきは、日光なしの方が長いよ。どうして?」

また新しい疑問が生まれました。

「日光に当たりたいから、上に伸びたのでは?」

「他の植物の葉でさえぎられないように、上にいくんだよ。」

「まだ、土の中だとかん違いしているんじゃない?」

植物が成長するためには、日光が必要。

だから、少しでも多くの日光を浴びようと、自分の姿をかえているのですね。

「植物は、みな同じように成長すると思っていたけど、たった1週間でこんなに差が出るなんてびっくり!」と感想を述べる子もいました。

そのためには何が必要なの?

「肥料あり」と「肥料なし」、「日光あり」と「日光なし」に分けて、比較実験開始!

左:肥料あり 右:肥料なし

「肥料ありの方が、葉が大きいね。」

「葉の色も肥料ありの方が、緑が濃いよ。」

左:日光に当てたもの 右:日光に当てなかったもの

「うわ~、なんだこりゃ!成長の仕方が全然違う!」

「先生、右はトウモロコシですか?」

いえ、両方ともインゲンマメです。

「日光なしの方は、葉も小さくて、色も薄い。」

「葉が黄色いのは、キャベツの葉の内側っぽくない?」

「あぁ!、キャベツの内側の葉は、日光に当たってないものね。」

↑身近な生活につなげて、考えを広げています。すばらしい!

「でも、くきは、日光なしの方が長いよ。どうして?」

また新しい疑問が生まれました。

「日光に当たりたいから、上に伸びたのでは?」

「他の植物の葉でさえぎられないように、上にいくんだよ。」

「まだ、土の中だとかん違いしているんじゃない?」

植物が成長するためには、日光が必要。

だから、少しでも多くの日光を浴びようと、自分の姿をかえているのですね。

「植物は、みな同じように成長すると思っていたけど、たった1週間でこんなに差が出るなんてびっくり!」と感想を述べる子もいました。

友達を信じて、前へ走る!

体育の時間は、リレーです。

時間をかけて、振り返らずにバトンをもらう練習をしました。

前に走る友達と自分の走るスピードが違う!振り返らずにバトンをもらうって、とっても難しい・・・

上手にパスするには、作戦が必要・・・

相手に合わせて、ダッシュする位置を決めて・・・

後は友達を信じて、自分もダッシュ!!

ぴったりのタイミングでバトンが通ると、とても気持ちがいい!!

<おまけ>

体育の途中で雨が降ってきてしまいました。帰りの用意をして、体育館で続きをすることに。

担任が体育館につくと、びっくり!!

ランドセルと持ち物をこんなにきれいに並べて、すばらしい!

「自分の部屋もきれいに片付けてよね!」って、おうちの人に言われちゃうかな?(*^-^*)

時間をかけて、振り返らずにバトンをもらう練習をしました。

前に走る友達と自分の走るスピードが違う!振り返らずにバトンをもらうって、とっても難しい・・・

上手にパスするには、作戦が必要・・・

相手に合わせて、ダッシュする位置を決めて・・・

後は友達を信じて、自分もダッシュ!!

ぴったりのタイミングでバトンが通ると、とても気持ちがいい!!

<おまけ>

体育の途中で雨が降ってきてしまいました。帰りの用意をして、体育館で続きをすることに。

担任が体育館につくと、びっくり!!

ランドセルと持ち物をこんなにきれいに並べて、すばらしい!

「自分の部屋もきれいに片付けてよね!」って、おうちの人に言われちゃうかな?(*^-^*)

なまえつけてよ

『なまえつけてよ』を読み終えました。

初読の感想では、子馬に名前をつけられなかった春花の気持ちに同情し、「かわいそう」「悲しい」といった感想が多く見られましたが・・・

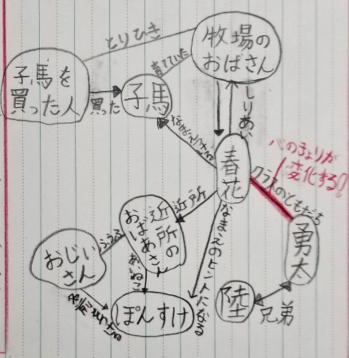

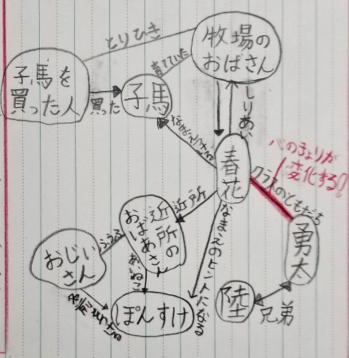

登場人物の関係を図で表し、

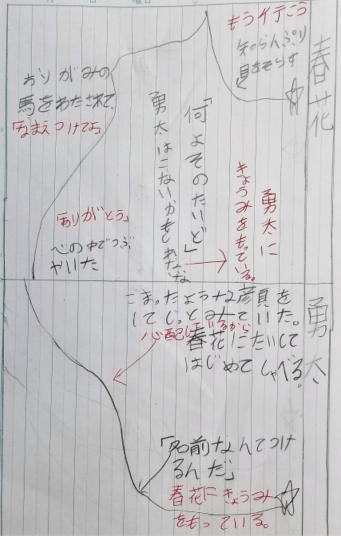

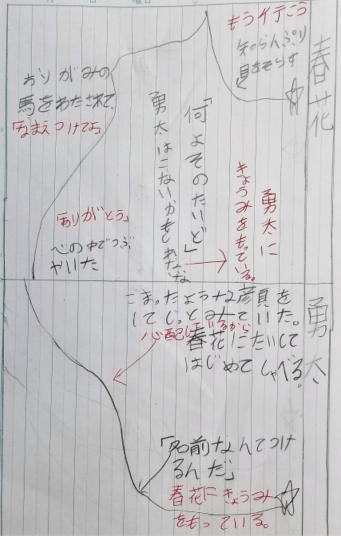

心の距離が大きく変化する2人(春花と勇太)を発見しました。

↑発見した春花と勇太の「心の距離レベル」を図にまとめました。

すると、作品の見方が変わり・・・

以下、学習後の『なまえつけてよ』の感想です。

「春花と勇太の心の距離がひらいたり、ちぢんだりして、どきどきした。」

「春花への勇太のやさしさに感動した。」

「登場人物の心の距離に気をつけて読むと楽しい。」

「心の距離が近くなった春花と勇太の今後が気になる。」

初読の感想では、子馬に名前をつけられなかった春花の気持ちに同情し、「かわいそう」「悲しい」といった感想が多く見られましたが・・・

登場人物の関係を図で表し、

心の距離が大きく変化する2人(春花と勇太)を発見しました。

↑発見した春花と勇太の「心の距離レベル」を図にまとめました。

すると、作品の見方が変わり・・・

以下、学習後の『なまえつけてよ』の感想です。

「春花と勇太の心の距離がひらいたり、ちぢんだりして、どきどきした。」

「春花への勇太のやさしさに感動した。」

「登場人物の心の距離に気をつけて読むと楽しい。」

「心の距離が近くなった春花と勇太の今後が気になる。」

初調理実習!お茶を入れました。

5年生になると家庭科がはじまります。

家庭科と言えば調理実習!!第一弾は、緑茶と紅茶を入れることに挑戦しました。

ティーパックに鼻を近づけて、クンクンクン!

(この学年の子どもたちは、においを嗅ぐのが大好き)

「ん?何か変なにおい!」

「え~、でも、ずっと嗅いでると、いいにおいになってくるよ。」

おのおの感想を述べ合っています。

仕事の後の一杯はうまい!

あたたかい飲み物を飲むとほっとします。

紅茶のお供は、クラッカーにジャム。

「先生、あまったジャムを紅茶に入れていいですか~!」

「ええっ、そんなことしたらまずくなるよ。」

「でも、紅茶にジャムを入れる飲み方あるよ。」

ロシアンティーですね。子どもたち、よく知っています。

「ジャムは、紅茶に入れなくても、クラッカーと口の中で合わせれば、甘さがちょうどよくなるんじゃない?」

こちらは、日本伝統の口内調理に気付く子。

シンプルなお茶入れの実習でしたが、子どもたちの意見に奥の深さを感じました。

実習後、一人残って、たなの引き戸を閉めたり、イスを片付けたりする子がいました。

「楽しかったから、その分仕事をしなくちゃ。」そんな気持ちが伝わってきました。

※やらせではありません(笑)。彼がしていることをそっと撮らせてもらいました。

家庭科と言えば調理実習!!第一弾は、緑茶と紅茶を入れることに挑戦しました。

ティーパックに鼻を近づけて、クンクンクン!

(この学年の子どもたちは、においを嗅ぐのが大好き)

「ん?何か変なにおい!」

「え~、でも、ずっと嗅いでると、いいにおいになってくるよ。」

おのおの感想を述べ合っています。

仕事の後の一杯はうまい!

あたたかい飲み物を飲むとほっとします。

紅茶のお供は、クラッカーにジャム。

「先生、あまったジャムを紅茶に入れていいですか~!」

「ええっ、そんなことしたらまずくなるよ。」

「でも、紅茶にジャムを入れる飲み方あるよ。」

ロシアンティーですね。子どもたち、よく知っています。

「ジャムは、紅茶に入れなくても、クラッカーと口の中で合わせれば、甘さがちょうどよくなるんじゃない?」

こちらは、日本伝統の口内調理に気付く子。

シンプルなお茶入れの実習でしたが、子どもたちの意見に奥の深さを感じました。

実習後、一人残って、たなの引き戸を閉めたり、イスを片付けたりする子がいました。

「楽しかったから、その分仕事をしなくちゃ。」そんな気持ちが伝わってきました。

※やらせではありません(笑)。彼がしていることをそっと撮らせてもらいました。

わずかな時間を生かす子どもたち

「もくもくと清掃に取り組む子どもたち」の姿を写したものではありません。

清掃の直前、メンバーの集合を待つ間の「わずかな時間を生かす子どもたち」の姿を写したものです。

ちょっとした時間も無駄にせず、少しでも学校をきれいにするために作業を進める。

きっと、普段から時間の使い方を考えて行動しているのでしょう。

頭が下がります。

4/17にのせたアブラナそっくりの植物の正体は?

キャベツでした。

キャベツは、アブラナ科の仲間でした。小さくてかわいい4枚の花弁が十字架のように見えるところもそっくりです。

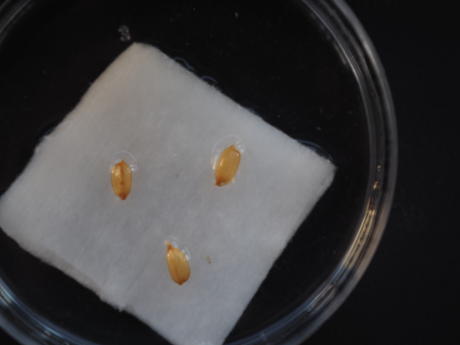

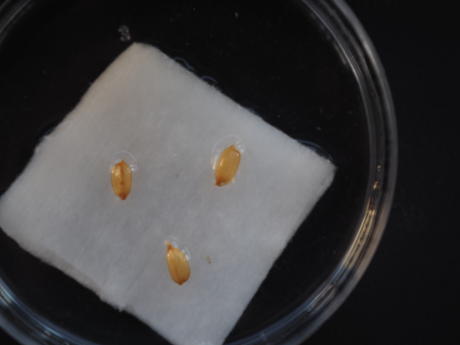

発芽の条件

袋に入っている「種子」は、何もしなければ種子のまま。

どうしたら、芽を出すのか?種子が芽を出す「スイッチ」を考える実験がはじまりました。

↑インゲンマメ(2日後)

↑トウモロコシ(2日後)

↑イネ(2日後)

2日後には、どの種子も発芽しました。種子にスイッチが入ったようです。

発芽の様子を観察する子どもたち。

興味津々。休み時間も観察を続けます。

ここで素朴な質問をする子どもあり。

「先生。発芽って、芽を出すことでしょ。芽が先に出るより、根が先に出てきたよ。」

鋭い質問!!よいところをついてきます。

発芽の「芽」は、「葉」の意味ではなく、成長している「もっとも先っぽ」のことをいうのです。

ですから、どんどん成長している先っぽなら「根」でも「葉」でも「芽」というのは正しいんですね。種子から根が出ることを発芽といってよいのです。

では、子どもの質問にもどって。

「葉」より先に、「根」が出たのに理由はあるのでしょうか?

その答えは、みんなで考えることにしましょう。

子どもたちのつぶやきから、新たな疑問が生まれました。

どうしたら、芽を出すのか?種子が芽を出す「スイッチ」を考える実験がはじまりました。

↑インゲンマメ(2日後)

↑トウモロコシ(2日後)

↑イネ(2日後)

2日後には、どの種子も発芽しました。種子にスイッチが入ったようです。

発芽の様子を観察する子どもたち。

興味津々。休み時間も観察を続けます。

ここで素朴な質問をする子どもあり。

「先生。発芽って、芽を出すことでしょ。芽が先に出るより、根が先に出てきたよ。」

鋭い質問!!よいところをついてきます。

発芽の「芽」は、「葉」の意味ではなく、成長している「もっとも先っぽ」のことをいうのです。

ですから、どんどん成長している先っぽなら「根」でも「葉」でも「芽」というのは正しいんですね。種子から根が出ることを発芽といってよいのです。

では、子どもの質問にもどって。

「葉」より先に、「根」が出たのに理由はあるのでしょうか?

その答えは、みんなで考えることにしましょう。

子どもたちのつぶやきから、新たな疑問が生まれました。

授業参観にて

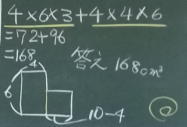

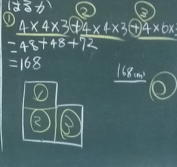

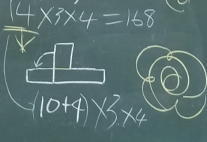

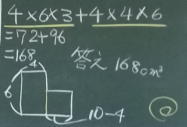

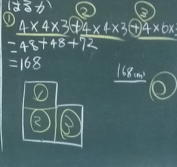

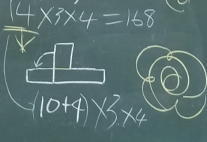

5年生の授業参観では、体積の求め方を考えました。

でも、求めたのは直方体や立方体ではありません。

学んだことを生かして、アイディアを出し合いました。

数式から、友達がどのように立体を切ったか、想像しながら学習を進めました。

もうアイディアは出つくしたでしょう。

でもその時!!

「先生!まだあるよ!」

切って、90度回転させて、くっつけると、ぴたっと直方体に!!

先生も思いつかなかったアイディアに、子どもたちと保護者の方々から拍手が起こりました。

子どもたちの柔軟な発想は、本当にすごい!!脱帽です。

今回の学習では、直方体や立方体でない体積も、直方体や立方体に変形することができれば、学んだことを生かして、体積を求めることができることを学びました。

でも、求めたのは直方体や立方体ではありません。

学んだことを生かして、アイディアを出し合いました。

数式から、友達がどのように立体を切ったか、想像しながら学習を進めました。

もうアイディアは出つくしたでしょう。

でもその時!!

「先生!まだあるよ!」

切って、90度回転させて、くっつけると、ぴたっと直方体に!!

先生も思いつかなかったアイディアに、子どもたちと保護者の方々から拍手が起こりました。

子どもたちの柔軟な発想は、本当にすごい!!脱帽です。

今回の学習では、直方体や立方体でない体積も、直方体や立方体に変形することができれば、学んだことを生かして、体積を求めることができることを学びました。

向かった先の理科室では

虫眼鏡や解剖顕微鏡をつかって、アブラナの観察をしました。

実験や観察をすると、子どもたちの顔がすっと近くなります。

心の距離が近いことを、子どもたちの無意識の行動から感じます。

さて、実験では「しべ」には、おすのしべと、めすのしべがあることに気が付きました。

「めすは、おなかの中で赤ちゃんを育てる。だから、めすのしべ(めしべ)がふくらんで、種ができるんだ!!」

この発言に疑問をもった子どもたちが、めしべのふくらんだ部分の中を見てみると・・・

本当だ!種が入っている!!

また新たな発見ができました。

ところで、↓は何の花かわかりますか?三鴨小の花壇で咲いている植物です。

花の特徴は、アブラナにそっくりですが・・・答えは後日!

実験や観察をすると、子どもたちの顔がすっと近くなります。

心の距離が近いことを、子どもたちの無意識の行動から感じます。

さて、実験では「しべ」には、おすのしべと、めすのしべがあることに気が付きました。

「めすは、おなかの中で赤ちゃんを育てる。だから、めすのしべ(めしべ)がふくらんで、種ができるんだ!!」

この発言に疑問をもった子どもたちが、めしべのふくらんだ部分の中を見てみると・・・

本当だ!種が入っている!!

また新たな発見ができました。

ところで、↓は何の花かわかりますか?三鴨小の花壇で咲いている植物です。

花の特徴は、アブラナにそっくりですが・・・答えは後日!

やる気が顔に表れています!

教室から理科室に向かう子どもたちが、校長先生とすれ違いました。

元気にあいさつをする子どもたち。

にこにこ見守る校長先生。

「みんなよい顔をしているな~」

校長先生は、子どもたちの明るさ、やる気を感じとってくださったのだと思います。

平成30年度もすばらしいスタートが切れました。子どもたちのやる気がさらに膨らむよう支援したいと思います。

元気にあいさつをする子どもたち。

にこにこ見守る校長先生。

「みんなよい顔をしているな~」

校長先生は、子どもたちの明るさ、やる気を感じとってくださったのだと思います。

平成30年度もすばらしいスタートが切れました。子どもたちのやる気がさらに膨らむよう支援したいと思います。